アストロラーベ

アストロラーベ

測位航法機器

海洋での測量には自船の位置を知るための航海測量(ナビゲーション)のほか水路測量として海図を作成、維持をするため水深、海岸、島しょなどの陸地の測量、地磁気や重力などの測地学的な測量につかわれる機器があります。ここでは陸上の測量でもつかわれる天文観測機器、クロノメーターなどは経緯度観測機器としてべつに説明したので航海測量機器や水路測量固有の水深測量機器などを中心に説明します。

船が大洋を航海をするとき自船がいまどこにいるのかを常に知っておく必要があります。陸地の見えない広い海の上では、目印になるものは天体しかありません。そこで古来から太陽や星を観測して自分の位置を求める天文航法(Celestial Navigation)がつかわれてきました。天体の運行を正確に知るという天文学、天体の運行を予測する数学、高い精度で観測をする技術が一体となって天文航法は18世紀中頃に実用の域に達しました。方位と航行距離から船の位置を求める「推測航法」(Dead-reckoning)や2点の方位から船の位置を求める「交叉方位法」(Cross-bearing)はそれぞれ伊能忠敬が測地に用いた「導線法」と「交会法」に相当します。

現在では電波航法や衛星航法のおかげで、天文航法によって自船の位置を知る必要はほとんどなくなりました。しかし、機器の故障や電波が受信できない場合に備えて晴れてさえいれば必ず行うことのできる天測の技術は現在も学ばれています。このため海上保安庁海洋情報部では船舶が天文航法による船位決定に使用する航海暦(天測暦、天測略暦)を毎年発行しています。

アストロラーベ

アストロラーベ

アストロラーベ(Astrolabe、アストロラープとも)は古代から中世にかけ用いられた天文、航海用の天体観測用計算盤で原形は古代ギリシャの天文学者、ヒッパルコス(Hipparchus BC190頃~BC120頃)の考案とされています。1901年、ギリシャのアンティキティラ島近海の沈没船から回収されたアストロラーベとみられる器具は紀元前3世紀~紀元前1世紀に製作された古代ギリシア時代の遺物で「アンティキティラ島の機械」とよばれており、天体運行を計算するため作られた手回し式の計算機であると推定されています。

アストロラーベは17世紀頃まで用いられましたが機器表面の天文計算盤、裏面の天体高度測定器のほか天体の位置確認にも使用できることから中世に占星術師が用いたりイスラム教徒がメッカの方向(キブラ)を知るために用いたことがありました。大阪市北区中之島の大阪市立科学館はじめ船舶関係の博物館で展示されています。

アストロラーベを船上で用いるには、揺れや風圧に耐える必要があり15世紀後期にドイツの天文学者、ベハイム(Martin Behaim 1459~1507、ポルトガル王につかえた)は、金属製目盛り円盤を十文字の細い金属板で支え円盤の中心に円周を動く照準棒をつけた装置にして測角のみを目的とした航海用のアストロラーベ(マリンアストロラーベ)を考案しました。観測者はアストロラーベをぶら下げるように持って正午の太陽高度をはかり、その値に日付ごとの補正をし緯度を決めました。

アストロラーベを高く吊りさげながら星を照準することは実際にはきわめて困難のようですが。しかし太陽の場合は手で吊り下げて照準の上の窓から入る太陽光が下の窓からでることを確認すれば太陽の高度角を測定できます。これも照準棒の構造にもよります。

11世紀にスペインで活躍した数学者、天文学者のアル・ザルカリ(al-Zarqali 1029~1087)は多くのアストロラーベを製作したといわれています。日本には航海用アストロラーベが伝来しただけで「アストロラピヨ」または「イスタルヒ」(イスタラヒとも)と呼ばれました。しかし1639年(寛永16)三代将軍、徳川家光のころから鎖国になり遠洋航海が行われずアストロラーベは日本では普及されませんでした。[宮島一彦:日本の古星図と東アジアの天文学 「人文学報」 第82号 京都大学人文科学研究所 1999 p90]

アストロラーベは陸上でもつかわれます。事例として辻原登(つじはら・のぼる 1945~)著の「韃靼(だったん)の馬」に載っています。

「克人(阿比留克人、あびるかつんど)は先程、韃靼人の野営地<から戻る途中、北極星をみつけ、寝る前に、会寧から現在地までの距離と正確な方位を計測しようと、雑嚢(ざつのう)からアストロラーベを取り出したところだった。克人がアストロラーベについて簡単に説明すると、オーリは非常な興味を示した。

『そうか、この重なった七枚の円盤に天球がそっくり表現されているのか』(中略)

『アストロラーベを使うのか?』

『オーリ、あれが北極星だよ』

克人は、地図の中心で残りの六枚の円盤を次々と回しはじめた。」[辻原登:韃靼の馬 日本経済新聞出版社 2011 p516、546]

北斗七星は「おおぐま座」を構成している、柄杓(ひしゃく)のようにならんだ七つの星をさしますが、このうちα星とβ星は指極星と呼ばれ古くから時刻や航海の指針としました。北斗七星の柄杓の先端の二つの星、α星とβ星の間隔を柄杓の口が開いた方向(β星からα星への方向)に5倍延長すると、そこに北極星が見られます。北極星は「こぐま座」のα星ポラリスで二等星です。

日時計・ノクターナル

日時計・ノクターナル

中世以前の時計がない時代に海上で時刻を知るためには昼間は日時計、夜間はノクターナルNocturnal)という装置がつかわれました。日時計はコンパスとしても用いら太陽コンパスとも呼ばれています。ノクターナルは北極星と小熊座のコカブ(Kochab)との角度で時刻を知る装置で外形はアストロラーベに似ています。地球から見て北極星の周囲をまわる星は時刻によって位置がきまっていることを利用します。まず外側の円盤にある月日目盛りを内側の円盤についた指針であわせ、ついで円盤中央の穴から北極星を視準しつつ、大きな爪のようなアームの先端をコカブの方向にあわせ、内側の円盤の時刻目盛りをよみとります。ノクターナルは13世紀頃から用いられていたようです。東京都江東区越中島にある東京海洋大学百周年記念資料館の所蔵品はリスボン海洋博物館で購入された複製品です。[飯島幸人:航海技術の歴史物語 成山書店 2002 p19-24、p96-97]

磁気コンパス(羅針盤)

磁気コンパス(羅針盤)

船舶で方位を知るためには磁気コンパス(羅針盤)をつかいます。磁気コンパスは船舶の進む方向(針路)や目標の方位を知るために重要な航海機器で一般に陸上でつかわれる方位磁石よりも大型で精度が高いものが搭載されています。初期の磁気コンパスは水をはった容器に磁石を入れた藁片を浮かべるものだったようですが、ついで磁針を容器に立てた垂直軸で支持したものになり、さらに方位目盛を描いた円形のコンパスカードを磁針にはりつけたものになりました。

磁気コンパスは磁針が磁北(Magnetic north)を指しますが真北(True north)ではありません。この差を偏差といいますが地球磁場が一様ではなく場所によって異なります。海図には偏差が記載されていますからコンパスの方位を修正しなければなりません。これは陸上でもおなじことです。

ところが19世紀から鋼鉄船が普及すると船体自体の永久磁気の影響でコンパスは磁北よりも異なった方位を指すことが起こってきました。この差を自差といいます。船体の自差を修正するためにはコンパスの両側に軟鉄球(ソフトアイアン)を置きます。軟鉄をつかうのは鋼鉄のように永久磁石にならないからです。これを象限差修正具(Quadrantal corrector)といい、その船舶固有のものですから船体の修理、点検時には必ず調整しておきます。近年は大きい軟鉄球のかわりに鉄とニッケルの合金で微小な磁場の変化に対して容易に反応するパーマロイのカードがつかわれ小型化されました。

さらに船舶内部の諸装置などの磁気の影響があります。船体のマストや煙突のような垂直方向の軟鉄成分に誘導された磁気によって生じる自差を修正するためにはフリンダースバーという細短い鉄棒がつかわれます。東京都江東区越中島にある東京海洋大学百周年記念資料館には多くの羅針盤と附属品が展示されています。

フリンダース(Matthew Flinders 1774~1814)は英国の航海者ではじめてオーストラリアを周回航行しました。自分の所持しているサーベルがコンパスに影響を与えることを発見し、これをもとに後年、自差修正装置(フリンダースバー)が開発されました。ただし実用的な修正装置はトムソン(William Thomson、通称ケルビン卿 Lord Kelvin 1824~1907、英国の物理学者)の開発によります。江戸後期の伊能忠敬による全国測量では方位磁石を用いましたが帯刀を許された伊能は刀身を竹光にしたそうです。[飯島幸人:航海技術の歴史物語 成山堂書店 2002 p37]

フリンダース(Matthew Flinders 1774~1814)は英国の航海者ではじめてオーストラリアを周回航行しました。自分の所持しているサーベルがコンパスに影響を与えることを発見し、これをもとに後年、自差修正装置(フリンダースバー)が開発されました。ただし実用的な修正装置はトムソン(William Thomson、通称ケルビン卿 Lord Kelvin 1824~1907、英国の物理学者)の開発によります。江戸後期の伊能忠敬による全国測量では方位磁石を用いましたが帯刀を許された伊能は刀身を竹光にしたそうです。[飯島幸人:航海技術の歴史物語 成山堂書店 2002 p37]

フリンダースの銅像が英国ロンドンのユーストン鉄道駅構内にあります。同駅15番プラットホームあたりに、かつてフリンダースが埋葬されていたという伝説があります。フリンダースの愛した猫トリムTrimも一緒です。

船磁石

日本では江戸時代に用いられた磁気コンパスを船磁石(ふなじしゃく)といい、盤面の方位が十二支で示されており、ひとつは現在と同じように時計回りに刻まれたもので本針(ほんばり、まさばり)と呼ばれました。もう一つは方位の目盛が反時計回り(逆回り)に北「子」、東「卯」、南「午」、西「酉」が刻まれたもので逆針(さかばり、うらばり)と呼ばれ和船特有の磁石です。それぞれ用途が異なり、本針は陸地の目標物の方位を調べるもので、現在の方位磁石と同じです。

逆針の使い方は目盛盤の北と南をそれぞれ船首と船尾に合わせて固定すると磁針の指す方位は船の進行方向を示します。逆針磁石だけが船磁石と呼ばれることもあります。とくに苛酷な場所で使用するため隙間がなく上面はガラスで蓋をした堅牢なものでした。船磁石は洲本市五色町にある高田屋顕彰館で見ましたが、日本の船舶関係展示場であればどこでも見られそうなものです。

測程儀 ログ

測程儀 ログ

海上で船舶の位置を推定するためには、その船がたどってきた航程(距離)を知る必要があります。そのためには船舶の速度と時間を求めなければなりません。速度は一定時間内に移動した距離です。15、16世紀頃までは一定の長さをしめす指標が舷側にあり、木片(ログ)が海上に投げられ指標間の通過時間を砂時計で測り速度を算出していました。砂時計はイタリアで精巧なガラス細工が可能となった11世紀頃に考案されたようですが長時間の場合は、なん度も上下反転させなければならないという欠点がありました。砂時計のかわりに聖書の祈りのことばなど一定の長さの文章を朗読したこともあるそうです。このようにして得られた速度と天体や羅針盤から分かる航行方向、計測時間、海流や天候の影響も考慮して経度を求めました。

その後、英国では「ハンドログ」といわれる測程儀がつかわれました。ログラインと呼ばれるロープの先端に直径20センチメートル程度の円の一部を切り出したログシップといわれる木片をつけたものです。これを船尾から海中に投げ入れ同時に砂時計が逆さまにされます。ログシップは流されますが、砂時計の砂がなくなる30秒とか1分後に引き上げられて測程線(ログライン)の長さから船速を求めました。ログラインには結び目(結節、ノット knot)があり長さがわかります。船速をノットの単位で表しますが語源はこのことです。かつて結び目は15.4メートルごと、砂時計の計時は28秒であったともいわれています。1時間に1海里(1852メートル)の船速を1ノットといいます。海里(nautical mile)は長さの単位で「国際海里」では1852メートルであり、もともと地球の緯度1分(ふん、60分の1度)の長さに相当します。

さらに曳航式ログというものが開発されました。回転子とよばれる銛(もり、ハプーン Harpoon)状の浮きを水流により回転させながらロープで曳航し浮きの回転数を船内の計器で読取り船速を得るものです。これらのログは近年、超音波のドプラ効果を利用したりGPSを利用したログに替わっています。なお航海日誌のことをログといいますが語源はこの測程儀のことです。

測程儀 ログの実物は神戸市東灘区深江南町の神戸大学海事博物館、東京都江東区越中島の東京海洋大学百周年記念資料館、北海道厚岸町海事記念館で展示されています。

ハンドログを描いた切手もあります。オートボルタ1978年発行の切手にはログシップ、ログライン、砂時計などが忠実に描かれています。ジブラルタル2006年発行の切手はログシップの方がよくわかりませんがアストロラーベ、四分儀、方位磁石とともに描かれています。

ハンドログを描いた切手もあります。オートボルタ1978年発行の切手にはログシップ、ログライン、砂時計などが忠実に描かれています。ジブラルタル2006年発行の切手はログシップの方がよくわかりませんがアストロラーベ、四分儀、方位磁石とともに描かれています。

クロススタッフ・バックスタッフ

クロススタッフ・バックスタッフ

10世紀頃からアラビアで天測による航海がはじまりクロススタッフ(Cross-Staff)などが考案されました。クロススタッフは真っ直ぐな2本の棒を直交させ目盛りの刻まれた長い棒とそれに、直角に取り付けられて自由に動かせるクロスピースといわれる短い棒の長さの比から対象物に近づくことなくその長さを求めることができます。長い棒を目の前に構え、その上下に目標の天体と水平線が来るようにクロスピースを動かして、クロスピースの位置を目盛りで読むことによって使用します。クロススタッフはオランダ語でGraadboog(分度器)といいますが、江戸時代の日本では「ガロウトホウコ」や「直角器」と呼ばれることもあります。クロススタッフは鹿児島県西之表市の種子島鉄砲館で展示されています。

クロススタッフは海上だけでなく地上での測量にも用いられました。「ヤコブの杖」ともいわれユダヤ人ゲルション(Levi ben Gershon 1288~1344 ガーソンとも、フランスのユダヤ教徒、数学天文学者)が著作のなかで紹介しているそうです。ヤコブの杖の名称の由来はオリオン座のうち、ベテルギウスがヤコブの杖と呼ばれていたことからともいわれています。クロススタッフは西洋では14世紀頃から天体測量に用いられ15世紀にはすでに定着していました。またインド洋を航海したアラビア人はアル・ケマル(カマルとも)と呼ばれる器具を使用していました。これはヤコブの杖と同じ原理ですが、目盛りの付いた棒の代わりに結び目のある紐を、またクロスピースの代わりに板を使ったものでした。

クロススタッフは太陽と水平線の角度を測るためには直接日光が目に入る欠点がありましたが、その後、改良したバックスタッフが考案されました。バックスタッフは太陽を背にしてつかうので、まぶしい太陽を直接見ずに測定できるのが特徴です。17世紀はじめ頃からつかわれています。バックスタッフは、大阪市北区中之島の大阪市立科学館で展示されています。

クロススタッフは太陽と水平線の角度を測るためには直接日光が目に入る欠点がありましたが、その後、改良したバックスタッフが考案されました。バックスタッフは太陽を背にしてつかうので、まぶしい太陽を直接見ずに測定できるのが特徴です。17世紀はじめ頃からつかわれています。バックスタッフは、大阪市北区中之島の大阪市立科学館で展示されています。

オランダ1986年発行の切手にはクロススタッフ、ポルトガル1993年発行の切手にはバックスタッフが描かれており使い方がよくわかります。

四分儀

四分儀

天測は、器械を利用して天体と天体の間の角度、あるいは天体の水平線からの高さを測ることからはじまります。その結果を天体の位置を記した暦(天体位置表)とてらしあわせ、計算によって自船の現在位置を求めていきます。四分儀(しぶんぎ、コードラント、クワドラント、クハトロワンとも)は円の4分の1の扇形をした目盛環に0°から90°までを目盛り、これに円の中心を通る可動の視準尺をとりつけたもので角度を測定する装置です。地上で天体観測に用いるものは象限儀(しょうげんぎ)ともいい観測の精度を高めるため、できるだけ大型にしました。航海用四分儀は15世紀中頃にはコロンブス(Christopher Columbus 1451か~1506)も航海につかったようです。四分儀は神戸市東灘区深江南町の神戸大学海事博物館で展示されています。四分儀はアストロラーベと同様に江戸時代の鎖国以降、遠洋航海がなく日本では普及されませんでした。

八分儀

八分儀

八分儀(はちぶんぎ、オクタント)は18世紀中頃に英国の天文学者、数学者、ハドレー(John Hadley 1682~1744)によって開発されました。外観は長さ40センチメートル程度の木製の三角形の枠で底辺が円弧になっていて角度の目盛りが刻まれています。頂点から円弧にまで伸びる一本の腕木がついていて脇にある穴から覗きながら腕木を動かし円弧の目盛りを読みとります。円弧が円周(360度)の8分の1、すなわち45度の円弧であるところからこの名がつきました。鏡の反射を利用することにより90度の角度まで測定することができる装置で天体や物体の高度、水平方向の角度が測れます。45度の円弧には90度までの目盛りがあります。したがって鏡に映った分もいれて円の4分の1であることから八分儀といわず四分儀で通す人もありました。植民地時代の米国の眼鏡商ゴッドフリー(Thomas Godfrey 1704~1749)もハドレーと同時代に八分儀を開発したといわれています。ハドレーによる八分儀の考案を記念してフランスの天文学者ラカイユ(Nicolas Louis de Lacaille 1713~1762)は「はちぶんぎ座」Octansという星座を名付けました。はちぶんぎ座は日本から見えません。ちなみに「ろくぶんぎ座」Sextansはポーランドの天文学者ヘヴェリウス(Johannes Hevelius 1611~1687)によって名付けられました。1679年、ヘヴェリウスは自宅の火災で天文観測装置を失い、ろくぶんぎ座は失われた観測装置を偲んで設定したもので現在の六分儀とは形状が異なります。

神戸市東灘区深江南町の神戸大学海事博物館の展示品のうち木箱入りの分は英国Spencer Browning & Rust社製で19世紀中期のものであり、大阪市立科学館の展示品も同社製と思われます。

いままでの角度測定器では地平線や水平線と天体との角度をはかることによって緯度がもとめられますが経度はそう簡単ではありません。航海が盛んな英国では多額の懸賞金をだして経度測定方法の開発を促しました。経度測定については、すでに15世紀から月と恒星の角距離をはかれば経度が算出できるという月距法(げっきょほう)の理論が提唱されていました。しかし八分儀による範囲のせまい測定では誤差が多く90°を超える角度もはかる必要がでてきました。そこで八分儀よりも大きな角度を測定できる六分儀が開発されます。

八分儀は江戸時代の日本では鎖国のため遠洋航海がなく使用される機会は少なかったようですが、地上測量にも応用され、村田佐十郎(むらた・さじゅうろう 生没年不明、津藩士)によって測量法が出版されました。1853年(嘉永6)に「六分圓器量地手引草」(このなかに「八分圓器」も掲載、京都大学蔵)を出版し、門人と伊勢湾岸を測量しています。

六分儀

六分儀

六分儀(セキスタント sextant)は八分儀を改良した航海測量機器で英国海軍のキャンベル(John Cambell 1720か~1790)によって18世紀前半に考案されました。航海用だけでなく陸地測量にも応用されました。六分儀の名称は円弧の6分の1の形をしているところからきており120度まで測定することができます。

観測者が水平線と天体(北極星などの星)を目標として挟角を読み取ります。2つの目標のうち一方(水平線)を直接見て他方(天体)を動鏡と水平鏡に2度、反射させ見かけ上一致させて観測します。水平鏡の半分は動鏡から反射された光線を再反射し他の半分は透明なガラスで正面がのぞけます。六分儀の使用は水平線と天体の両方が同時に視認できる天体を選ぶ必要があり観測時間や天候により異なります。観測は夜明けや夕暮れの薄明(はくめい)時が適していますが昼間に必要な場合は太陽を目標にします。この場合は二つの鏡の前にある眼を保護するためのシェードグラス(サングラス)を使用します。太陽は星に比べて動きが速いため星の観測よりも困難です。いずれの場合も誤差を少なくするため複数の天体を観測して測定角度と天体の位置(赤緯)をもとに数分で計算をして緯度を求めます。近代の六分儀には小型の望遠鏡が取りつけられており高い精度(角度で0.5分程度、目盛は1分刻み)で測定できます。緯度1分はおおよそ1海里(1.852キロメートル)に相当になります。

六分儀は近年まで実用に供されていたため海洋関係の展示ではよく見かけることができます。神戸市東灘区深江南町の神戸大学海事博物館のものは英国H.Hughes & Sonの1920年頃の六分儀、広島県江田島市の海上自衛隊第一術科学校の展示のものは近年までつかわれていた玉屋製です。また神戸大学海事博物館展示のジャイロ六分儀は真空中で高速回転するジャイロを利用して、これを六分儀の水平鏡の前に取りつけ人工的な水平線を得るために工夫されたものです。真空計が取り付けられています。フランスのLorieux Ponthus社製、製造年は20世紀初期と思われます。

横浜市中区海岸通の日本郵船歴史博物館と氷川丸には日本郵船の船舶で航海に使われた六分儀の展示があります。ともに玉屋製で第二次大戦後のものです。検定書もついていました。六分儀は現在では船舶の法定備品ではありませんが、製造は日本では「玉屋」(現タマヤ計測システム)が手掛け、いまも継続されています。

横浜市中区海岸通の日本郵船歴史博物館と氷川丸には日本郵船の船舶で航海に使われた六分儀の展示があります。ともに玉屋製で第二次大戦後のものです。検定書もついていました。六分儀は現在では船舶の法定備品ではありませんが、製造は日本では「玉屋」(現タマヤ計測システム)が手掛け、いまも継続されています。

船舶用気泡六分儀は夜間や天候によって水平線が見えない場合でも気泡による人工的な水平を基準に天測が行える六分儀です。東京都江東区青海の海上保安庁海洋情報資料館に展示されている気泡六分儀は日本の玉屋製、製造年は1955年(昭和30)頃と思われます。

船舶用気泡六分儀は夜間や天候によって水平線が見えない場合でも気泡による人工的な水平を基準に天測が行える六分儀です。東京都江東区青海の海上保安庁海洋情報資料館に展示されている気泡六分儀は日本の玉屋製、製造年は1955年(昭和30)頃と思われます。

天測では六分儀を垂直に立てて使用しますが水深測量などで自船(観測者)の測量位置を正確に把握するためには水平に構えて使用します。この場合、通常は接眼の望遠鏡は使用しません。位置Oから陸上で目標とされる3ヶ所の既知点A,B,C(たとえば岬の先端、灯台など)を視準しその挟角∠AOBと∠BOCを測定します。ついで三桿分度器(さんかんぶんどき)という器具をつかいます。一端が固定され扇の骨ようになった3本の棒を測定で得られた角度に開き図上の3ヶ所の既知点に合わせると棒の根元(扇のかなめ)が自船の位置になります。三桿分度器をつかわなくても陸地の目標3ヶ所を見て船上の図に線を引き、合った点を自船の位置にすることは「山当て」または「山立て」ともいわれ江戸時代から利用されていました。三桿分度器は英国グリニッジの国立海事博物館で展示されていましたが、日本国内でも見られます。

航海測量とはあまり関係ありませんが第二次大戦中に海軍航空隊が洋上で天体の高度を測定し自機の位置を算出するため気泡六分儀が使用されました。船舶では水平線から高度を測定できますが航空機からは気象条件によって水平線を視認できない場合があります。このような場合、気泡管によって水平面を設定できる構造になっています。東京都江東区青海の海上保安庁海洋情報資料館に所蔵されています。

航海測量とはあまり関係ありませんが第二次大戦中に海軍航空隊が洋上で天体の高度を測定し自機の位置を算出するため気泡六分儀が使用されました。船舶では水平線から高度を測定できますが航空機からは気象条件によって水平線を視認できない場合があります。このような場合、気泡管によって水平面を設定できる構造になっています。東京都江東区青海の海上保安庁海洋情報資料館に所蔵されています。

陸地測量に用いられた六分儀にはきわめて小型のものがあり鉱山や軍事秘密測量用にも使用されました。 直径9センチメートル程度の小さな円筒状の箱に光学機構が納められ鏡の回転は外側にでたノブで行います。欧米ではBox Sextant、日本では袖珍(しゅうちん)六分儀とか懐中六分儀といわれました。福岡市城南区別府三丁目のカクマル社所蔵のものは英国Hughes社の19世紀末頃のものと思われます。[永平幸雄・川合葉子:近代日本と物理実験機器 京都大学学術出版会 2001 p300、306]

かつては目標物のない外洋での航海には六分儀による天測(天体航法)に習熟することが必要条件となっていました。現在では電波航法や衛星測位システムGNSS(Global Navigation Satellite System)といった技術開発がすすみ、天測はなくなりましたが機器の故障や電波が受信できない場合にそなえて晴れてさえいれば、かならずできる天測の技術は海上自衛隊などでいまも継承されています。六分儀の製造は日本では「玉屋」(現タマヤ計測システム)が手掛け、いまも継続されています。「玉屋」は明治時代の代表的な測量機器店で宮田籐左衛門(みやた・とうざえもん 1861~没年不明)によって内外製品の販売からはじめられ、ついで自社製品も開発された老舗です。「測機舎」(現ソキア・トプコン)もルーツは「玉屋」です。

カナダには六分儀を扱っている図案の切手があります。1957年に発行された切手にはデイヴィッド・トンプソン(David Thompson 1770~1857)が描かれています。毛皮商のかたわら北米の広大な地域の測量、地図作成を行いました。 また2009年の切手はロバート・バートレット(Robert A. Bartlett 1875~1946)で19世紀から20世紀にかけての極地探検家として知られています。

カナダには六分儀を扱っている図案の切手があります。1957年に発行された切手にはデイヴィッド・トンプソン(David Thompson 1770~1857)が描かれています。毛皮商のかたわら北米の広大な地域の測量、地図作成を行いました。 また2009年の切手はロバート・バートレット(Robert A. Bartlett 1875~1946)で19世紀から20世紀にかけての極地探検家として知られています。

五分儀

五分儀

東京都江東区越中島にある東京海洋大学百周年記念資料館の展示ではじめて五分儀(キンタント quintant)を見ました。構造的には六分儀とかわりないと思われます。英国トロートンシムス(Troughton & Simms)社製、No.3613で1900年台の製品と説明書きにありました。

アストロコンパス

アストロコンパス

アストロコンパスは天体を使って方位を求める装置です。機器の目盛りにより装置の上で現在の天空の状態をつくり視準方向が目標となる天体に向くよう船を操って進行方向を求めます。方位磁石に頼ることのできない極地方でも使うことができます。大阪市北区中之島の大阪市立科学館に展示されています。

測距儀

測距儀

測距は射撃の際、目標までの距離を測定することですが古くからレンジ・ファインダー(光学視差式距離計)が用いられています。カメラのファインダーと同じ原理です。明治中期以降、日本海軍では英国製のバー・アンド・ストラウド(Barr & Stroud)式測距儀を使用し、戦艦「三笠」に搭載されたものは基線長1.5メートルありました。第二次大戦時に建造された戦艦「大和」の測距儀は日本光学製で基線長は15メートルでした。第二次大戦後は電波(電磁波)測距儀、光波測距儀なども用いられています。

横須賀市稲岡町に保存されている戦艦「三笠」には日露戦争に使用された測距儀が復元据付されています。 横幅(基線長)は1.5メートル、直径10センチメートルの円筒状で床からの高さは1.5メートル程度です。接眼部側に”BARR & STROUD'S PATENTS RANGE FINDER No450”、対物部側に”SIR W.G.ARMSTRONG WHITWORTH & CO.LTD ELSWICK WORKS NEWCASTLE-ON-TYNE”の銘が見られます。この測距儀は艦橋最上部にあり1905年(明治38)、日本海戦当時は東郷連合艦隊司令長官、伊地知艦長、加藤参謀長、秋山参謀などが居並ぶ背後に据え付けられており海軍少尉長谷川清(1883~1970 のち海軍大将、軍事参議官、台湾総督)が測定しました。「三笠艦橋の図」(三笠保存会蔵)では測距儀の上から軍帽だけ見えているのが長谷川です。艦橋にはこのほか可搬型の測距儀が予備としてあったことが「三笠艦橋の図」からうかがえます。1万メートルの目標までの距離が測定可能です。

艦内展示室には三笠で使用されたものと同型式の測距儀「弐式測距儀」、可搬型測距儀「FT参七型」(測距可能距離 6000メートル)、「FT弐七型」(同8000メートル)が展示されています。いずれもバー・アンド・ストラウド式です。日露戦争の日本海戦ではロシア側の戦艦も日本と同じ英国のバー・アンド・ストラウド式測距儀を使用していました。

「ロシア海軍でもっともすぐれた兵員は旅順艦隊に集中していたため、ロジェストウェンスキーの配下は旅順艦隊よりも訓練未熟の兵が多い。(中略)なにしろ測距儀をまだ十分につかいこなせない測距員も多かった。『器械があたらしすぎるのだ』と、測距員たちは不平をいった。各艦にそなえつけられている測距儀は英国製バー式といわれているもので、みなその使用法にとまどった。」[司馬遼太郎:坂の上の雲 六 文春文庫 1999 p125]

水深測量機器

水深測量機器

船舶の航行や停泊には、水深の確認は不可欠です。水深測量は深浅測量(Sounding)ともいい、水上での船の位置と水深の測量を同時に行う作業で、古くから行われてきました。古典的な手法では、ロープの先に錘をつけを船から垂らして海底までの距離を測定する方法が採られてましたが、20世紀後半からは超音波を利用した音響測深機による測定されています。

投鉛(レッドとも)といわれる鉛の錘(おもり)に目盛り付きの麻索または鋼索を付けて船上から降ろし、錘が海底に到着した時のショックを感じてその時までに伸ばした索(ロープ)の長さから水深を計測しました。投鉛と索とのつなぎは「ほんむすび」Joint knotまたはSquare knotになっています。投鉛は空洞になっているので鬢付け油(菜種油と木蝋の混合)を詰めて水深を測ると同時に海底の物質を付着させ引き揚げました。深海の水深測量では1898年(明治31)頃から麻ロープが鋼線に替わりました。投鉛による水深の測量は測錘といいますが浅いところでは測桿による場合もありました。投鉛は東京都江東区青海の海上保安庁海洋情報資料館や東京都江東区越中島の東京海洋大学百周年記念資料館で見られますが、かなりの年代物です。[水路部:水路測量書 第一改版 水路部 1910 原序p1]

1925年(大正14) 測量艦「満州」はマリアナ海溝で9814メートルを測量しました。これはピアノ線に60キログラムの錘をつけ90分かけ海底に降ろし測深したもので、鋼索測深の世界記録になりました。昭和の時代からは、測量船から超音波を発射し、海底から反射して戻ってきた波をハイドロフォン(水中の音波を受信するマイクロフォン)という受信装置で受け、超音波が往復する時間で船の直下の水深を測りました。この方式はソナー(Sound navigation and ranging)といわれます。

1925年(大正14) 測量艦「満州」はマリアナ海溝で9814メートルを測量しました。これはピアノ線に60キログラムの錘をつけ90分かけ海底に降ろし測深したもので、鋼索測深の世界記録になりました。昭和の時代からは、測量船から超音波を発射し、海底から反射して戻ってきた波をハイドロフォン(水中の音波を受信するマイクロフォン)という受信装置で受け、超音波が往復する時間で船の直下の水深を測りました。この方式はソナー(Sound navigation and ranging)といわれます。

ソナーによって海底から反射して戻る音波は、海底が傾いていたり、地形が複雑であると、真下以外の位置で反射した音波が先に戻ることもあります。音波の発射装置を船底の船首から船尾方向にならべて設置し位相をそろえて発射し、受信装置は右舷から左舷に多数ならべ受信音波の位相のずれを感知することによって、真下の距離(水深)だけでなく、斜めの距離も求めることが可能で海底地形の調査に役立ちます。このように同時に音波を発射して広範囲の水深を測量する測深機をマルチビーム測深機(マルチビームソナー)といい、一度に水深の3倍以上の幅を広範囲にわたって測深することができるようになりました。

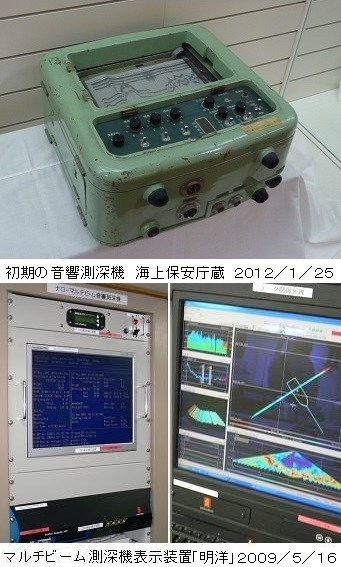

海図はもともと航海のためにあるわけで水深は沿岸部は詳しく測量されても深部では荒い測量で海底地形は概略しか知られていなかったのですが、ソナーの開発により能率的に測深が行われ複雑な海底地形も探索できるようになりました。2020年(令和2)に就役した海上保安庁の測量船「平洋」(へいよう、4000トン)では停船して水中センサー部を信号ケーブルで水深1万1千メートルまで降ろすことができます。写真のマルチビーム測深機の受信部は海上保安庁の測量船「明洋」で見ました。

また航空レーザー測深といい、高度約400メートルの航空機からレーザー光を発射することにより、海面上を5メートル間隔で毎秒1000回の計測ができます。エネルギーの強い波長500ナノメートル程度の緑色領域にあるグリーンレーザーは、水による吸収が少ないので、浅い海域であれば測量船が近づくことが難しい場所の測量も可能です。澄んだ海域では水深50メートルまで測量できます。