重力と重力異常

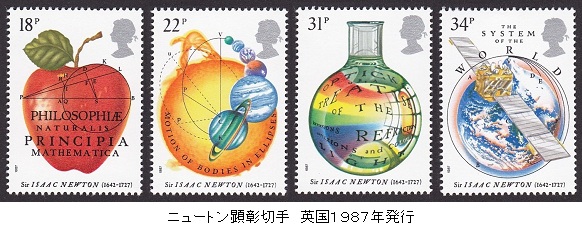

重力の概念は古代ギリシャの時代からありました。英国の科学者ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)は、天体の運動も地上での物体の運動もひとつの原理で説明できるとする、万有引力の説を「プリンキピア」で発表しました。地上の重力も万有引力のひとつの現象とされています。

重力は地球の引力と地球の自転による遠心力の合力ですが、遠心力は最大で引力の300分の1しかありません。地球表面上では重力の加速度(単位質量当りの重力)は約9.8メートル/秒の自乗(980ガル)です。山頂など地球の中心から遠い(標高が高い)と小さく、海岸では大きくなります。また地球全体でみると、赤道上が最小で両極が最大になります。たとえば富士山頂と石垣島の重力を比較してみると、富士山頂(緯度35°21′、標高3776メートル、推定重力978.866ガル)は石垣島(緯度24°20′、標高1メートル、推定重力979.008ガル)よりも緯度が11°北になりますが標高が高いことから重力は小さくなります。宇宙に向かうロケットは、地球の重力に逆らって上昇しなければなりませんから、打ち上げ基地は重力が小さい低緯度の場所(赤道上が最小、例として日本では種子島宇宙センター)が望ましいことになります。

重力は地下に重い物体(密度の高い岩石)があると、この物体が周囲よりも大きな引力をおよぼすので、重力は大きくなって、重い物体のほうに向きます。このように重力の強さは地球上の場所ごとに異なります。また時間的にも変化します。地震や火山活動によって一瞬のうちに変わることもあれば、数千年から100万年くらいの長い時間をかけて変わる場合もあります。また月や太陽の引力(潮汐)によって、半日や一日の周期でも変化しています。地上の重力を精密に測ると、地心距離(地球の中心からの高さ)や地下の質量分布などについての情報を得ることができ、地震や火山噴火の予知にも役立ちます。近年では降雨と地下水流動が原因で、降雨直後に数十マイクロガル程度の急激な重力増加と、その後のゆるやかな重力減少が観測されています。地磁気の観測は地球内部の電磁気的な性質を知ることが目的ですが重力観測では地球内部の質量分布を知ることができます。

実際に測定した重力は標準重力と差ができます。標準重力は正規重力ともいわれ、地球の質量と形から決められる標準的な重力であり、赤道上で最小、両極上で最大となるような緯度の関数で表されます。実際の重力と標準重力との差を重力異常といいます。重力異常は地下に重いものがあり地殻の密度が大きいと大きく、軽いものがあり地殻の密度が小さいと小さくなります。海域の重力異常は陸域にくらべて大きくなります。海の地殻が陸の地殻にくらべて重いためです。

重力はふつう地球表面で測定されますが、いろいろな場所での重力の値を比較するため、実測値をジオイド上での値に計算し直します。この計算を重力補正といいます。重力補正には(1)観測点のジオイド面上を空気だけとする高さの補正(フリーエア補正)、(2)地形の凹凸を仮想的に平坦にならす補正(地形補正)、(3)ジオイド面と観測点の間にある岩石の密度など物質の影響を除く補正(ブーゲー補正)などがあります。フリーエア補正と地形補正、さらにブーゲー補正を施した実測重力と正規重力の差をブーゲー異常(Bouguer anomaly)または単に重力異常といいます。ブーゲー(Pierre Bouguer 1698~1758)は1735年、地球の楕円体説を実証するために南米に派遣された測量隊員の名前に由来しています。なお重力異常に関する用語は測地学と地球物理学の分野間で異なることがあります。

地球の物理的な形であるジオイド面は重力がつくる等ポテンシャル面のひとつです。したがって地球表面全体での重力の分布が分かれば、ジオイドの形を決めることができ、面的に決定されるモデルは,重力ジオイドモデルと呼ばれます。 ジオイド高は重力異常をストークス積分(Stokes' integral、 1849年G.G.Stokesにより発表、周回積分)することにより計算で求められますが、現在でも測地学の研究課題のひとつです。

ジオイドは、それぞれの国の高さゼロの基準面にされています。水準測量によって測定される地表点の標高はこの基準面からの鉛直距離Aになります。一方GNSSを使うと地表点の楕円体高(地球楕円体の表面からの高さ)Bを測定することができます。この2つの方法で測定を同じ場所で行いB-Aによって地球楕円体からのジオイド面の高さを知ることができます。国土地理院では全国的にこの方法によるジオイド測量でジオイドモデルを作成しています。

海上での重力測定は測定する位置が海面(ジオイド面)であることから、陸上の測定で必要とされる重力補正は不要になります。しかし航行中の船舶で測定した場合、見かけ上、地球の回転速度が増減したのと同様の効果があります。東へ移動すれば遠心力は増加し重力は減り、西へ移動すればその逆になります。重力計が遠心力の影響を受け鉛直成分に影響がでます。これをエトベス効果といい補正(エトベス補正)をする必要があります。エトベス(Lorand Eotvos 1848~1919)はハンガリーの物理学者です。航空機による重力測定の場合も同様ですが船舶にくらべ高速なため、さらに複雑な補正が必要です。

2000年(平成12)以降、諸外国では航空機に搭載した相対重力計で、均質で広域の重力データを取得する航空重力測定が実施されるようになりました。国土地理院では2019年(令和1)から開始され、全国を15ブロックに分け、9ヶ所の飛行場を拠点に日本全国を沖合40キロメートルまで測定し、主測線間隔10キロメートル、測定高度3000または5000メートルに設定して、全国の重力データを整備する計画になっています。

ニュートンのリンゴ

ニュートンのリンゴ

ニュートンがリンゴの実が木から落ちるのをみて、「万有引力の法則」を思いついたという逸話はよく知られています。しかし、 文書記録や物証はなく、あくまでも伝聞であり真偽は不明です。ニュートンの生家、イギリス中東部のウールソープ村にあったリンゴの木は「ケントの花」と呼ばれる品種で、ミドルセックスの英国物理研究所に移植され、接ぎ木により各国の科学機関に分譲されています。1964年(昭和39)には英国物理学研究所長から日本学士院長の柴田雄次(しばた・ゆうじ 1882~1980、化学者、東京大学名誉教授)に枝が贈られ、挿し木にして育てられ、当初はウイルスに侵されていましたが、隔離と適切な除去処置をして、1981年(昭和56)には公開されました。文京区白山三丁目の東京大学小石川植物園内にあり、公開温室の前で見られます。リンゴは単独ではほとんど結実しませんが、同植物園では、長野県産リンゴの「由香里」を受粉して結実させています。現在は全国各地に移植されているようです。

初期の重力測定

初期の重力測定

日本での重力測定は明治初期に来日した、お雇い外国人教師によってはじめられました。1878年(明治11)、エアトン(William Edward Ayton 1847~1908、英国物理学者)とペリー(John Perry 1850~1920、アイルランド技術者)が虎ノ門の工部大学校で、ついで1880年(明治13)、メンデンホール(Thomas Corwin Mendenhall 1841~1924、米国物理学者)が当時、学生であった田中館愛橘(たなかだて・あいきつ 1856~1952)などの協力によって一ツ橋の東京大学で実施されました。1880年(明治13)にはメンデンホールとチャプリン(Winfield Scott Chaplin 1847~1918、米国土木工学者)が田中館などを率いて、富士山頂で測定しました。その後、1881年(明治14)に札幌、1882年(明治15)に那覇、鹿児島、1884年(明治17)に小笠原で、田中館など日本人科学者によって測定されています。[日本測地学研究の変遷と動向研究委員会編:日本の測地学の変遷と動向 1988 p38、(京都大学理学部蔵)]、[高橋幸紀・杉山滋郎:明治初期における日本人科学者による重力測定「科学史研究」第43巻No.231 2004 p138-149]

1899年(明治32)から文部省測地学委員会として、ポツダム・東京間の比較測定ののち、京都、金沢、水沢、ついで1915年(大正4)までに全国122点で、ステルネック(Sterneck)型重力振子を改良したシュトゥクラート(Stueckrath)重力振子装置を用いて測定されました。測地学委員会では長岡半太郎(前出)、田中館愛橘(前出)、新城新蔵(1873~1938)、大谷亮吉(おおたに・りょうきち 1875~1934)、志田順(しだ・とし 1876~1936)、山本一清(やまもと・いっせい 1889~1959)などが従事しています。使用された振子は質量約1キログラムの錘に、長さ約25センチメートルの金属棒がついたもので4個一組を正方形の頂点に配置して振らせ振子につけた鏡による光線の反射を利用して周期を測りました。長岡らが使用したと伝えられる重力振子は、国立科学博物館にあり、写真は同館新宿分室収蔵庫で撮影したものです。この振子架台は所在不明です。[寺田寅彦:寺田寅彦全集 第八巻 岩波書店 1950 p386-387]

昭和初期からは朝鮮、満州での測定のほか、海上での重力測定も行なわれました。この頃、オランダのマイネス(Felix Andries Venig Meinesz 1887~1966) は波による動揺がすくない潜水艦を利用して、海域における重力測定に成功しています。松山基範(まつやま・もとのり 1884~1958、京都大学)、熊谷直一(くまがい・なおいち 1898~1999、京都大学)、坪井忠二(つぼい・ちゅうじ 1902~1982、東京大学、蘭学者箕作阮甫の曽孫)も測地学者として重力測定の業績が評価されています。松山は熊谷とともに、1934年(昭和9)から潜水艦(海軍呂号第57、伊号24)により、釧路沖から小笠原まで測定をおこないました。日本海溝付近では負の重力異常を観測しています。重力異常は地下物質の密度により変化しますが、負の重力異常は地下に軽い物体があることを示しています。伊号24は1942年(昭和17),オーストラリア北西方のチモール海で撃沈されています。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p121]、[中川一郎:京都大学における重力基準点について 京都大学理学部 1988 p6]、[松山基範:日本に於ける重力測定と其成果 日本學術協會報告 第9巻 第1號 日本學術協會 1934 p7]、[日本地学史編纂委員会、東京地学協会: 日本地学の展開(大正13年~昭和20年)その2 地学雑誌 110(3)号 東京地学協会 2001 p365]

富良野市 北海道中心標

富良野市 北海道中心標

富良野市は北海道本島のほぼ地理的中心にあたり、JR富良野の西800メートルの富良野市立富良野小学校は世界測地系で北緯43度20分、東経142度23分にあたり、校庭には「北海道中心標」と刻された巨大な碑があります。高さ4、幅2メートル程度の赤色チャート石で1979年(昭和54)に建てられたものです。この巨大な碑の前には、もうひとつ小さい黒い石碑があり「北海道中央経緯度観測標」と刻されています。1956年(昭和31)北海タイムス社主催の北海道文化財百選に選ばれた記念碑で同社が建てたものです。1971年(昭和46)には富良野市指定文化財第2号にされています。

文部省測地学委員会では1914年(大正3)、この地で重力測定を行っていますが、その際に重力値とともに、正確な経緯度も測定されました。測定台は1955年(昭和30)富良野小学校の阿部大三郎教諭により土中から見つけ出されました。富良野市史には「縦三尺二寸、横二尺二寸、厚さ一尺八寸位の四角なコンクリートの台で、三本のクイが立てられてあった」とあります。[測地学委員会:測地学委員会沿革 測地学委員会 発行年不明 p69]、[富良野市役所:富良野市史 第一巻 富良野市役所 1968 p3]、[「日本測地学研究の変遷と動向」研究委員会編:日本の測地学の変遷と動向 1988 p40-41]

この測定台は小さな石碑「北海道中央経緯度観測標」の前にある地球を表現した球体の地下にあります。杭が3本あるという記述から岡山県津山高校に残存する当時の重力測定台と同様であることが推察されます。富良野小学校に隣接する富良野市立図書館の2階には「中心標」コーナーがあり重力測定台のモデルや説明パネル、万有引力の実験器具などが見られます。

岡山県立津山高校の重力測定台跡

岡山県立津山高校の重力測定台跡

JR津山から北1.5キロメートルにある岡山県立津山高等学校には測地学委員会が明治後期に観測したとされる重力測定台の遺跡が残存しています。重要文化財になっている旧岡山県津山中学校本館の南東端から東へ15メートル、旧図書館の北に観測台があります。学校敷地内ですから見学は許可が必要です。南北60、東西90センチメートル、地上高さ10センチメートルの粗雑なコンクリートで骨材も露出しています。直径18~19センチメートルの穴が3ヶ所空いています。うち1ヶ所は西端(本館側)から16、北端(正門側)から26センチメートル内側で、ほかの2ヶ所は東端から14、北、南端からそれぞれ8センチメートルの位置です。これは木杭を打ち込んで重力振り子の測定台を固定したものと思われます。「測量・地図百年史」には沼津、静岡....の測定例として「松丸太を3本埋め込んだコンクリートブロックを作り丸太の上に振子の台を固定した」とあり津山高校の遺跡はこの裏づけになると思われます。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p122]。

学校で建てられた説明板には「津山重力測定定点 測点番号・・・・94」と経緯度などが記載されています。測定年については同校(旧制津山中学校)の機関紙「鶴城」の1904年(明治37)8月の学校記事(日誌)にはつぎのように記載されています。「一日 文部省測地學委員數名來校觀測に從事せらるる 四日 右觀測終了」[津山中学校:鶴城 明治38年3月3日版 1905 p91]

この重力測定は1904年(明治37)に測地学委員会によって行われたもので、全国122地点の重力点のひとつと考えられています。また「測地学委員会沿革」(発行年不詳)の明治37年8月8日のところには嘱託員大谷亮吉が出張し、津山はじめ10点の重力を測定したことが記述されており、裏づけになります。[田口雅司:重力測定方法について 岡山県立津山高等学校紀要 第1号 1994 p5][測地学委員会沿革 発行年不明(1924頃)p45~46][上西勝也:測地観測遺跡の残存状況「測地学会誌」55巻1号 2009年 日本測地学会 p98]

山口県立豊浦高校の重力測定記念碑

山口県立豊浦高校の重力測定記念碑

下関市長府にある山口県立豊浦(とよら)高等学校の校庭には「重力測定記念碑」があります。正面玄関に向かって、右手奥の中庭の端に見られます。上面一辺23~28、底面一辺39~42、地上高さ80センチメートルの角錐が一辺71~88、地上からの厚さ6センチメートルの台石に載っています。上面には羅針が刻まれ北面は「測定重力値九七九.六九一秒〇△」東面は「明治四十一季八月文部省委員測定 第三十六回卒業生△△」南面は刻字なし、西面は「東經百三十一度〇分 北緯三十四度〇分」(△は字体判読難)の刻字があります。第36回卒業は1936年(昭和11)になります。

この記念碑は学校敷地内ですから見学は事前の許可が必要です。同校百年史によれば「明治四十一年八月八日、午後遅く、文部省測定委員会が来校し同夜10時まで作業し、それから連日徹夜作業をした。八月十二日作業を完了した委員は、午前九時に引き上げていった...と伝えられている。この碑の建設を提案したのは、当時理科を担当していた巴川涼重(ともかわ・りょうしげ)教諭である。」(一部略)[豊浦高等学校:山口県立豊浦高等学校百年史 2002 p226]

文中の「測定委員会」は「測地学委員会」の誤記と思われます。また徹夜作業がつづいたことは経緯度の天測が行なわれたことを意味するようです。「測地学委員会沿革」(発行年不詳)の明治41年7月17日のところには、嘱託員志田順ほかが出張し長府はじめ9点の重力を測定したことが記述されおり裏づけになります。[測地学委員会沿革 発行年不明 p56]

測地学、とりわけ重力測定に尽力した京都大学の松山基範(前出、旧姓は墨江)は豊浦高校の前身、旧制豊浦中学校、第3回1903年(明治36)卒業で、1936年(昭和11)にこの記念碑を訪れています。[豊浦高等学校:山口県立豊浦高等学校百年史 2002 p487]。[上西勝也:測地観測遺跡の残存状況「測地学会誌」55巻1号 2009年 日本測地学会 p98]

近年の重力測定

重力の測定は第二次大戦以前から大学や測地学委員会などで行われていましたが、国の測量機関としては戦後発足した地理調査所の時代からです。地理調査所では重力の国際比較測定を千葉・ワシントン間、東京・メルボルン間でも実施しています。重力の測定は地図作成には関係が薄いようですが、標高を正確に求めるために必要なジオイド面を決定するのに重要な役割をもっています。

第二次大戦後、東京大学地震研究所では1951年(昭和26)から全国の水準路線で3500点の重力測定を行い、地理調査所が翌年から実施した北海道での1000点の重力測定結果を合わせて、1954年(昭和29)に全国のブーゲー異常図が公表されました。

1952年(昭和27)に地理調査所で振子型重力測定装置(GSI型重力振子)が開発され、1978年(昭和53)までに国内14ヶ所で測定が行われました。相対重力計ですが、装置が大がかりで測定は屋内に限られました。1952年(昭和27)頃に地理調査所によって設置された「重力点」は重力の地理的な分布を明らかにするため、重力測定を行なう地点を特定しています。標識(金属標)の形状は測量法施行規則では「水準点に代わる標識」として定められています。しかし国土地理院では既設の水準点の位置で重力測定をすることが多いようで、この場合は上面の球分体の上に金属または合成樹脂の板(測定台)を設け、その上にスプリング式重力計などの相対重力計を載せます。

重力点は大学、空港、気象台など特定の場所でしか見ることができません。空港では千歳・成田・羽田・伊丹空港のロビーなどにも重力点があります。これは相対重力計の目盛定数検定に使用します。重力測定値の精度を確保するために、二点間(既知点と測定点)を短時間で往復観測(測定前後の検定)をする必要がありますが、航空機で、相対重力計を機内に持ち込み、移動するので利便性を考慮して空港に設置されています。各地の気象台にある重力点は、地盤が強固で振動が小さいという環境や、地理的な利便性、長期的運用などを考慮して設置されています。また1955年(昭和30)に中央気象台長(現気象庁長官)から重力測定の要望があり、気象台や測候所に設置されている地震計の基台にも重力点が設置されています。気象台では液柱型水銀気圧計の較正など、さまざまな測定に重力値を必要としています。

1971年(昭和46)、国際測地学・地球物理学連合(IUGG:International Union for geodesy and Geophysics)の総会で「国際重力基準網1971」が採択され、1976年には国土地理院が国内の重力測定データを加えて「日本重力基準網1975」が構築されました。これまでは1909年の国際測地学協会(IAG:International Association Geodesy)で採択されたポツダム重力系で東京を含む世界の20地点の重力値が定められていました。

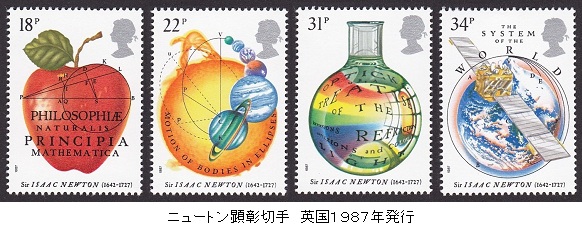

国土地理院では全国にひとしく高精度な重力値の基準を提供し、国際的な基準にも整合した重力基準網を構成しています。2017年(平成29)には全国を平均70キロメートル間隔で重力値が決定された「日本重力基準網2016」が構築され、全国には32ヶ所の精度3マイクロガルの基準重力点と231ヶ所の精度11マイクロガルの一等重力点が設置されています。[矢萩智裕ほか:日本重力網2016の構築「測地学会会誌」第64巻 日本測地学会 2018 p15]

北海道大学重力点

北海道大学重力点

札幌にある北海道大学総合博物館の建屋一階奥の階段脇に設置された、国土地理院の重力点で点名は「札幌GS」になっています。フリーアクセスの内部にあり透明板を通して床に埋め込まれた直径8センチメートル程度の真ちゅう製金属標が見えます。「一等重力点 基本 + 国土地理院」の刻字が見られます。この重力点は現在も有効なもので、博物館の展示品ではありませんが周囲の壁には重力やその測定方法、重力変化(異常)についての説明板が掲げられています。

新千歳空港重力点

新千歳空港重力点

新千歳空港にある国土地理院の重力点です。国内線到着ロビー内、エアターミナルホテル入口近くの窓ぎわに見られます。一等重力点は床上に直径8センチメートルの真ちゅう製金属標がはめ込まれ「一等重力点 基本 + 建設省国土地理院」などが刻印されています。

国土地理院(本院)重力点

国土地理院(本院)重力点

つくば市にある国土地理院の重力測定棟の地下室にあるものです。一等重力点と基準重力点はそれぞれ別室にあります。一等重力点は大理石の机上に直径8センチメートルの真ちゅう製金属標がはめ込まれ「一等重力点 基本 +」などが刻印されています。基準重力点の方は大理石の床上に直径11センチメートルのステンレス製金属標がはめ込まれ「基準重力点 + GS1 FUNDAMENTAL GRAVITY STATION」などが刻印されています。

成田空港重力点

成田空港重力点

成田空港にある国土地理院の重力点です。第一ターミナル地下1階、JR改札口から階上にむかうエレベーターの近くにある薬局前の柱の下に見られます。一等重力点は床上に直径8センチメートルの真ちゅう製金属標がはめ込まれ「一等重力点 基本 + 建設省国土地理院」などが刻印されています。

羽田空港重力点

羽田空港重力点

羽田空港にある国土地理院の重力点です。第一ターミナル、京急改札口から階上にむかい地下1階の「月の塔」の西奥、非常口前に見られます。一等重力点は床上に直径8センチメートルの真ちゅう製金属標がはめ込まれ「一等重力点 基本 + 国土地理院」などが刻印されています。

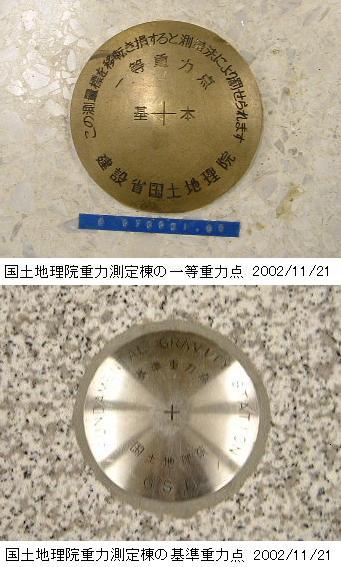

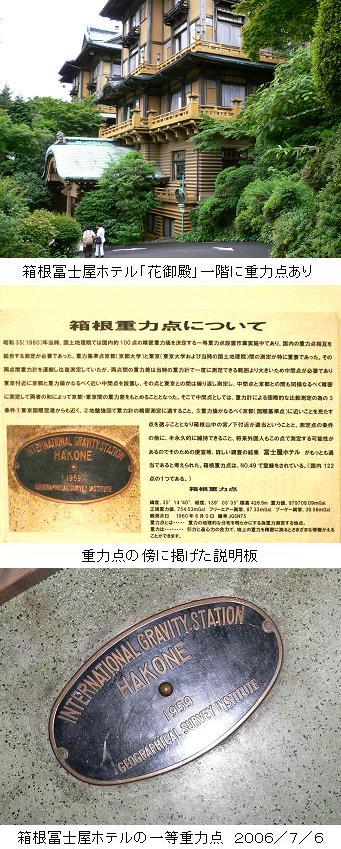

箱根富士屋ホテル重力点

箱根富士屋ホテル重力点

箱根宮ノ下の富士屋ホテルにある「花御殿」という建物1階、屋内プールの裏にある資料室南西端に見られます。長辺35、短辺25センチメートルの楕円形の真ちゅうプレートで、大理石の床に固定されています。刻字は"INTERNATIONAL GRAVITY STATION HAKONE 1959 GEOGRAPHICAL SURVEY INSTITUTE"が読みとれます。

重力点の傍の説明板には設置理由の説明があります。1960年(昭和35)当時、国土地理院では国内約100点の一等重力点の設置作業中で、京都大学、東京大学、国土地理院間の測定が重要でした。京都、東京間の重力差は重力計を運搬して一度に測定できる範囲より大きいため中間点が必要になり箱根に設置されたものです。地盤強固であることと将来、外国人も測定する場合の便宜上、このホテルが選ばれました。「重力点の記」によると1960年(昭和35)に埋標、観測、鈴木弘道(「山の高さ」の著者)が担当しました。

富士屋ホテルは1891年(明治24)に建設された和洋折衷の建物です。花御殿は1936年(昭和11)に建てられ、外観は大きな千鳥破風の屋根を持ち、校倉造りを模した壁が特徴です。富士屋ホテルの象徴的な建物で登録有形文化財になっています。

京都大学関ヶ原重力点

京都大学関ヶ原重力点

国土地理院以外でも測地学の研究のため、国際的な重力測定の一環として各所に重力測定点があります。岐阜県不破郡の関ヶ原中学校の校庭にある京都大学の重力測定点もその一つです。同測定点はJR関ヶ原駅近く、国道21号の100メートル南の中学校校庭で、校舎の正面右手外壁から4メートルのサツキの植え込みの中にあります。国土地理院の水準点標石と同様、一辺21センチメートル角で上面に球分体がついています。刻字はありません。京都大学理学部地球物理学教室の話では重力測定点は関ヶ原以外にも紀伊半島に数ヶ所あります。1973年(昭和48)以降、年1回の周期で測定をしていましたが、現在休止しています。標石の上面は球分体で不安定なので測定皿を載せ、そこに重力計を置いて測定をします。

京都大学理学部重力点

京都大学理学部重力点

京都市左京区の京都大学理学部3号館(数学教室)地下にも国土地理院の重力点があります。地下の一室に強固なコンクリート基礎があり、そのうえに金属標が2個、54センチメートル離れて設置されています。測定装置は固定されていません。下の写真、手前が基準重力点(点名は京都FGS)、奥が絶対重力測定点(点名は京都C)になっていますが接近しているため測定値は同じです。2003年(平成15)5月12日の重力値は979,707.68mGal(絶対測定)、位置は緯度35°01′45″、経度135°47′01″、標高59.78メートルになっています。

絶対重力測定点の標識には「IAGBN」の刻字がありますがInternational Absolute Gravity Networkの略で、この位置にある重力点が国際的な基準点網の一点になっていることを表しています。

国際重力委員会(International Gravity Commission)は1953年(昭和28)に世界各地に設置された重力基準点のうち34点を選び国際重力基準点(International Fundamental Gravity Station)としました。このうち1点が京都大学理学部設置のものでしたが教室の改築、移設などがあり1957年(昭和32)以降から、現在の地点(点名:京都C)になっています。また1952年(昭和27)に測地学審議会が日本の重力基準点を京都に置くことを決定してから、京都大学構内での重力測定は国土地理院によって行なわれることが多くなりました。[中川一郎: 京都大学における重力基準点について 京都大学理学部 1988 p19]

これらの重力点は国土地理院の所管になりますが、実態として京都大学地球物理学教室で管理されています。同教室には別途独自の超伝導重力計による観測施設が理学部4号館地下にあり、常時連続観測が行われています。南極昭和基地もIAGBNの観測点になっています。

伊丹空港重力点

伊丹空港重力点

伊丹空港の建屋最北端にある到着ロビーで、乗客出口が2ヶ所あるうち北側(外から向かって右)の床上に設置されています。写真ではJASの掲示板の右下にあたります。国土地理院重力観測棟にあるものと、おなじく直径8センチメートルの金属標です。こんなに人通りの多い場所がなぜ選ばれたのかわかりません。この重力点の位置は乗降客以外でも自由に入れる区域にありますので、いつでも見ることができます。

重力の測定方法

重力の測定方法

重力を測る単位はcm/secの自乗でこれをガル(gal)といいます。ガルはガリレオの名前からとったもので赤道上では約978ガルあります。重力計はガルの100万分の1(マイクロガル)まで測れなければなりません。1マイクロガルは地球の重力の約10億分の1に相当します。

長さLの振子の周期Tは重力(重力の加速度)をgとするとT=2π√(L/g)で表されるので、重力は振り子の周期や、あるいは物体の真空中での落下距離とその所要時間から求められ、これを絶対重力測定といいますが大掛かりな装置で、室内の固定点でしか利用できません。そこで任意の地点で重力を測定するには、絶対重力測定によって重力既知の点を基準として、その差を測定します。これは相対重力測定といいます。1952年(昭和27)に地理調査所で振子型重力測定装置(GSI型重力振子)が開発されました。GSI型重力振子は振子の周期を精密に測定して、2点間の重力差を求める相対重力計です。

その後、相対重力計としてバネ秤のように重力と、バネの復元力とのバランスを利用したスプリング式重力計が開発されます。京都大学理学部の展示コーナーにはアスカニア社製重力計があり、1960年(昭和35)のチリ地震(マグニチュード8.5)際に地震前後の重力変化が記録されました。スプリング式重力計のなかでもラコスト・ロンバーグ重力計(LaCoste & Romberg Gravimeter)は1960年代から現在まで、長年にわたり広くつかわれています。横材に載った錘を斜めに張ったスプリングで吊り、スプリングの伸び縮みは、てこに伝えられ変位をマイクロメーターで読みます。ここで使用されるスプリングはゼロ長スプリング(Zero-length spring)といい、引き伸ばしたバネの両端に働く力が長さに比例するようになっているバネです。力がゼロであればバネの長さは特性上ゼロとみなします。原理的にはバネ秤と同じで、バネ秤が質量の大小をバネの伸縮として測るのに対して、重力計は錘の質量は一定で重力の変化にともなう錘の位置変化(バネの伸縮の変化)を測定します。バネは温度によって性質が変わらないように特殊な合金がつかわれ、さらに重力計内部は50℃の恒温槽になっており、内部の温度が100分の1℃しか変わらないようになっています。また運搬には細心の注意をはかり、飛行機の場合は客室に持ち込むほどです。近年は衝撃に強くかつデジタル自動測定記録機能のあるカナダのシントレックス重力計(Scintrex Gravimeter)も使われます。[島村英紀:地球がわかる50話 岩波書店 1994 p28]

スプリング式重力計の原理は近年開発された超伝導重力計でも同じことで、バネのかわりに超伝導現象の一つであるマイスナー効果(超伝導体のなかを磁力線が通らず完全反磁性をしめす)による磁気反発力を利用し、重力の変化を磁気浮上力(超伝導コイルに電流を流し磁場をつくります)とつり合った超伝導体の錘(ニオビウム製中空の小球)の位置変化を検出します。写真にある超伝導重力計は米国GWR社製で青い筒は超伝導体の冷却用液体ヘリウムの容器で内部に重力センサーが入っています。

重力の絶対測定は国土地理院では1980年(昭和55)にフランスのイェガー社(Jaeger)GA60絶対重力計を、1993年(平成5)には米国AXIS社(現Microg-LaCoste社)のFG5絶対重力計を導入しました。真空の筒内に、どの方向からきた光でも元の方向に光を反射させる、光学コーナーキューブを投げ入れ、落下する位置と時間をレーザ干渉計とルビジウム原子時計で重力の加速度を測定します。可搬型になっていますが、装置が大きくなるため、測定が容易でないという欠点があります。また、これらの絶対重力計で求められる重力値はコーナーキューブの初期位置での値であるので、重力点の面に化成(更正)しなければなりません。

重力の絶対測定は国土地理院では1980年(昭和55)にフランスのイェガー社(Jaeger)GA60絶対重力計を、1993年(平成5)には米国AXIS社(現Microg-LaCoste社)のFG5絶対重力計を導入しました。真空の筒内に、どの方向からきた光でも元の方向に光を反射させる、光学コーナーキューブを投げ入れ、落下する位置と時間をレーザ干渉計とルビジウム原子時計で重力の加速度を測定します。可搬型になっていますが、装置が大きくなるため、測定が容易でないという欠点があります。また、これらの絶対重力計で求められる重力値はコーナーキューブの初期位置での値であるので、重力点の面に化成(更正)しなければなりません。

国立科学博物館地球館にも重力計が展示されています。「重力振子装置」は1952年(昭和27)に地理調査所で開発され、測機舎で製作されました。溶融石英ガラス製で1本約1キログラム、長さ43センチメートルの振子を真空の容器内に3本吊りにしてあります。振子に取り付けられたプリズムに反射させた光束を光電管で電流に変換して、秒信号とともにクロノグラフに書かせることができます。「落下式重力測定装置」は1971年(昭和46)に東京大学地震研究所で開発され、可搬型の落下式になっており日本電子JEOL社で製作されました。

近年、航空機による重力測定も行われます。これまで陸地以外に海上でも重力測定はされていますが、これに空中の測定が加わることになり測定値の処理など一貫した方法が必要になります。[瀬川爾朗:実用化された航空重力測定 「測量」 日本測量協会 2004.8 p42-45]

重力偏差

重力偏差

測地学委員会では京都大学の新城新蔵や松山基範などが、1913年(大正2)から重力偏差の観測を開始しました。ジオイドの微細な形状の決定や、地下鉱床や鉱脈を調べる物理探鉱の面から重力測定が重視されてきましたが、従来の振子による重力測定は時間がかかります。このため、重力ポテンシャル(ベクトル量)の空間に関する二次微分係数(重力異常の空間変化率、テンソル量)を決定する重力偏差計が使用されました。しかし第二次大戦後は重力計の進歩によって重力値の分布が容易に求められるようになり、ほとんど使用されなくなりました。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p535]

重力偏差計は測定点の周りにある物体による微小な重力変化(重力偏差または重力勾配とも)を検出する装置です。鉱物資源の探査や潜水艦の航法装置につかわれます。1890年にハンガリーの物理学者エトベス(Lorand Eotvos 1848~1919)により考案された重力偏差計は金属性の水平ビーム(棹)の両端に重りがセットされ、ビームを針金で吊るします。重力が位置によって異なれば、ビームの両端の錘に働く力は異なったものになり、ビームに回転力(ねじれ)を生じ、その回転力はビームを吊るす細い針金に伝達され、両端の重りにかかる力とつり合った状態で止まります。エトベスは、ねじれの大きさを測定することによって、重力の微小な変化を測定できると考えました。エトベスの装置はトーション・バランス(ねじればかり)といいます。

人工衛星による重力観測

人工衛星は引力(重力)と遠心力のバランスがとれた位置を周回しています。地球上での重力は各所で異なりますが、地表上から見たGPS衛星の高度が分かれば原理的には重力も分かります。人工衛星を地上から観測したデータにもとづき軌道しらべて、地球の重力分布を求める観測は以前から行われていましたが、近年は衛星に搭載したGPS受信機をつかって精度よく求めることができます。このような方法で重力観測を目的とした衛星、たとえばCHAMP、GRACEなどの衛星が2000年以降、打ち上げられています。