江戸時代の検地

江戸時代の検地

初期の検地

戦国大名のはじまりといわれる、室町時代後期の武将、北条早雲(ほうじょう・そううん 1456~1519、伊勢宗瑞、盛時とも)によって初の検地が行われ、歴代当主がこれにつづきました。多くの戦国大名は支配地を対象にして検地を行っており、これは指出検地(さしだしけんち)と呼ばれる方式で、大名が家臣や寺社、村などに、それぞれ知行する土地の面積、年貢、耕作者などを申告させ、税のがれを防ぎました。これより以前、鎌倉時代から室町時代にかけて、1223年(貞應2)の北条泰時(ほうじょう・やすとき 1183~1242)による検地や1368年(正平23)の足利義満(あしかが・よしみつ 1358~1408)による検地があったようですが、確認できる原資料が見あたりません。[土木学会:明治以前日本土木史 土木学会 1936 p1564]

織田信長(おだ・のぶなが 1534~1582)も、その領国内で検地を行い、農業生産高とそれにもとづく課税台帳の整備に力を入れました。たとえば1580年(天正8)に家臣の滝川一益(たきがわ・かずます 1525~1586)、惟住長秀(これずみ・ながひで 1535~1585、丹羽長秀とも)を大和(やまと)に派遣して、興福寺領など国内の寺社所領に指出検地を強制しました。また1581年(天正9)には細川藤高(ほそかわ・ふじたか 1534~1610、幽斎とも)に命じ丹後一国の検地をしています。

この時期までは土地には重層的な権利関係があり、土地は戦国大名のものであり、かつ家臣などのものでもありました。また検地は検地竿(物差し)で農地を測量し枡(ます)で収穫量をはかり年貢を決めていましたが検地のしかたや竿、枡などは各大名の間で統一されていませんでした。

市街地近傍でも検地の例があります。1573年(天正1)頃、明智光秀(あけち・みつひで 1528か~1582)と村井貞勝(むらい・さだかつ 1520頃~1582、京都所司代)の連署書状では、下京惣中宛てに指出検地を促し、3日以内に所領に関する書類の提出を命じています。この書状は建仁寺塔頭の両足院(京都市東山区)が所蔵する「饅頭屋町(まんじゅうやちょう)文書として残存しており京都市指定文化財になっています。余談ですが饅頭屋町について補足します。室町時代に宋で修業を終えた両足院の禅僧に従って来日した、林浄因(りん・じょういん)が饅頭を伝えました。中国の豚まんを餡まんに替えたのです。その後、林は饅頭の店を持ちましたが、応仁の乱で京都を離れ、三河の塩瀬家を頼って姓を「塩瀬」に改めました。再び京都に戻った塩瀬は現中京区烏丸三条通り下ルで店をもち八代将軍、足利義政から「日本第一番本饅頭所」の看板を授かりましたが、近世には江戸に移り、現在の東京築地にある菓子店「塩瀬」の元祖となります。京都にあった店の付近は饅頭町といわれ、いまも名前は残っています。[京都市歴史資料館:「光秀と京」特別展、展示文書翻刻 2020.3]

太閤検地

全国規模の検地は1582年(天正10)、豊臣秀吉(とよとみ・ひでよし 1537~1598)によってはじめられました。当時の経済の基礎であり、米の生産手段であった農地を国家が確実に把握するためです。土地所有関係を明らかにし貢租米(こうそまい、年貢)を確保するために行われたものです。検地は現在の地籍調査にあたり「太閤検地」と呼ばれ山城国からはじめられ、1598年(慶長3)頃までつづきました。そのころの社会は8割が農民で構成され、農民、農村は厳しい統制下におかれていました。太閤検地により登場した村が社会の基本単位になります。17世紀末には全国に6万3千の村が存在していました。太閤検地の対象地域は陸奥から薩摩まで全国におよび朝鮮までも含まれています。太閤検地では一様の基準で全国的な検地を行われ、近世社会の基礎となる石高制を定められました。

検地はまず境界をを確定する「村切り」を行い、当該地域の土地面積を測量して田を一反(たん)ごとに分け、田地の質を吟味し、一反あたりの一ヶ年の米の見積収穫量である石盛(こくもり)を推定、これに土地面積を乗じて石高(こくだか)を定めました。最終的には村ごとの総面積と総石高(米の収穫量)が決定されました。検地の結果、課税の対象は土地の所有者ではなく、耕作者が直接領主に納税することになりました。ひとつの土地に幾つかの権利が重なり合っていたものが整理され、農村にいた中間搾取者としての武士は、ほぼ一掃されました。さらに郷村が拡張され荘園制度下と異なる新たな村落が出現し行政の単位になりました。

太閤検地は秀吉の部下であった石田三成(いしだ・みつなり 1560~1600)、増田長盛(ました・ながもり 1545~1615)、長束正家(なつか・まさいえ 1562~1600)などが検地奉行として、直接、現地で行われました。土地の測量単位である度量衡についても全国で統一され、同じ長さの検地竿、枡が採用されることになりました。これまでの律令制では土地の面積単位、1反(たん、段とも)が360歩(実面積1,200平方メートル)になっていましたが長束正家の献策により1反を300歩(実面積990平方メートル)にあらためられ、実質的な年貢増収がはかられました。土地の経済的な価値は農地としての善し悪しを4段階に分け収穫が予想される米(玄米)の量を石高で表しました。当時は一人が一年間で食べる米の量は一石といわれていました。検地実施にさいし、検地条目という朱印状による規則がつくられています。朱印状は武家社会での公的文書であり、戦国時代のころから朱印が押されました。朱印状にもとづき耕作者の登録と農地の測量を正確に行うことにより、年貢の徴収の合理化がはかられました。「一地一作人」(いっちいっさくにん)の原則といい、一区画の田畑、屋敷には必ず一人の農民が登録されました。耕地だけでなく、山野も検地の対象となった場合もあります。秀吉は1585年(天正13)山城国の検地をはじめましたが翌年には社寺領の「藪検地」、翌々年には「山検地」を実施しています。山検地は山林を豊臣家の直轄地とすることを目論んだようです。[中野等:太閤検地 中央公論新社 2019 p91]

織田信長の死後、荘園の形骸化が進みましたが、太閤検地により、いままでの複雑な土地権利が整理されたため、土地制度が一新され、荘園公領制は完全に崩壊しました。検地の調査結果をもとに村単位で水帳(みずちょう、検地帳)が作成され1冊は村の庄屋が保管し、他の1冊は幕府の御勘定所で保管されました。水帳に載せられた村の石高の合計が村高(むらだか)です。1591年(天正19)には秀吉から各大名に検地帳と国絵図の提出を命じています。国絵図の前身は、郡内の村ごとに家数と検地高が記載されている郡絵図になります。大名は支配地の石高を把握され石高に見合った軍役も課せられます。太閤検地は1595年(文禄4)に完了し、その結果を編集して「文禄國繪圖」といわれる日本全図が作成されました。太閤検地と石高制は豊臣秀吉が天下統一を成功に導いた重要な事績です。興福寺多聞院の僧、英俊(えいしゅん 1518~1596)の「多聞院日記」1591年(天正19年)7月29日のところには「日本國ノ郡田ヲ指圖繪ニ書キ、海山川里寺社田數以下悉注上ヘキ由御下知云々、禁中に可被籠置之用云々、異ナル事也」と記録されています。[辻善之助編:多聞院日記 第四巻 三教書院 1938 p306]

鹿児島市の尚古集成館には「太閤検地尺」が国の重要文化財として残存しています。1594年(文禄3)から翌年にかけ検地奉行、石田三成の主導で薩摩島津家の検地がありました。そのとき用いられた基準尺で1尺(約30センチメートル)の長さを示すため「×」が太く墨で2ヶ所に記され「石田治部少」と署名、花押があります。裏面には「此寸を以(もって)六しやく三寸を壱間ニ相さため候て五間ニ六十間を壱たんニ可仕候也」とあります。「五間ニ六十間」は300坪で一反になります。「間」と「反」は検地丈量の基準となりました。この検地で島津家の領国は578、733石と算出されました。展示されている検地尺は複製品ですが撮影はできません。長さ45.5、幅6センチメートル、厚さ5ミリメートル程度(厚さは図録に記載なし)のヒノキ板です。これによって直接、田畑の測定をしたのではなく、基準尺、いまでいう検定尺としてつかわれたようです。織田信長の時代には、1間(けん)は6尺5寸(約2メートル)でしたが、太閤検地では1間(けん)を6尺3寸(1.9メートル)としました。江戸時代になると1間を6尺(1.8メートル)と短縮されています。いずれも課税を多くするための施策です。現在の京間(1.91メートル)と江戸間(1.76メートル)は、その名残とされています。

江戸時代の検地

江戸時代の検地

江戸前期の和算家、吉田光由(よしだ・みつよし 1598~1673)が1628年(寛永5)に著した「塵劫記」(じんこうき)は図を多用した算術書で、「検地の事」という章を設けて不整形地の計算方法などを多数載せていますが、明(中国)の「算法統宗」を模倣したもので実用性は低いといわれています。吉田光由の師である毛利重能(もうり・しげよし 生没年不明)は江戸前期の和算家ですが、その著書通称「割算書」は当時を代表する貴重な和算書で、土地測量についても述べています。[吉田光由著、大矢真一校注:塵劫記 岩波文庫 1977 p113-128]

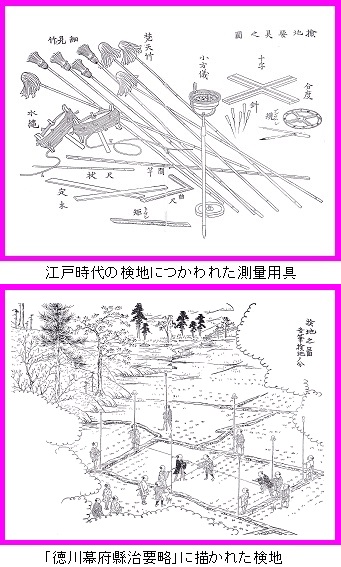

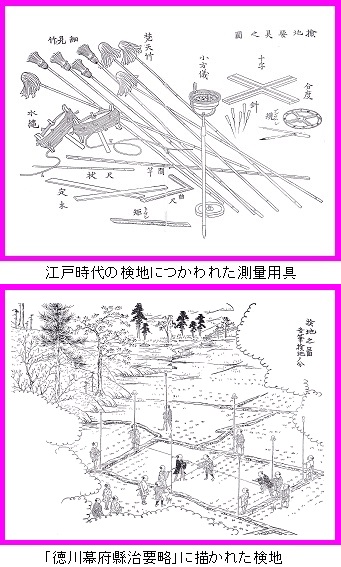

江戸時代になってからの検地の様子は、かつて幕吏であった安藤博(生没年不明、明治維新後大蔵省勤務)による「徳川幕府縣治要略」(縣治は地方行政のこと)に詳しく載っています。用地の四隅に細見竹(さいみだけ)を立て、そのほぼ中間に梵天竹(ぼんてんだけ)を立て対辺の梵天竹間に水縄(みずなわ、麻縄に伸縮を防ぐため渋汁を塗ったもの)を張ります。この際、水縄の交差点には十字木(じゅうじぎ、長さ1尺2寸~5寸程度を十字形に組み合わせ)を置き縦横が直角になることを確かめます。縦横の水縄の長さの積を面積としますが、不等辺の四角形など不整形地であれば目分量で実際の形状面積に近いところまで梵天を移動します。これは田畑一面(各筆)ごとの検地ですが、隣接した田畑など複数面全体周囲の把握のためには「廻り検地」といわれ屈曲点には見盤(量盤とも)、小方儀などを置き方位と距離(間数)を測り全体の形状を地図に表しました。閉合した多角形の土地を測量するという現在のトラバース測量に近い方法です。間竿は太閤検地では6尺3寸でしたが江戸時代からは6尺に短縮されています。検地竿は間竿のほか一間以内を測定する尺杖がありました。このほか製図には分度器、規(ぶんまわし)、針、曲尺(まがりさし)、矩(ものさし)、定木(じょうき)、分銅などがつかわれました。

検地に独特の用語があります。「一筆」(ひとふで)は地籍の基礎になる検地帳(水帳)一廉に記載される田畑、屋敷などの不動産です。「地引帳」(じびきちょう)は検地すべき土地を検地奉行に提出する帳簿で「地引繪圖」を添付します。「隠田」(おんでん)は検地をのがれるために、その土地を隠蔽することで厳罰に処せられます。一両年に自首した場合は没収されますが罪は問われません。「折」(おり)は屈曲した田畑の境界を一直線に見通し出入の面積を平均することで「折を見る」といいます。「抜歩」(ぬきぶ)は田畑のなかに大石などがあれば除外して検地することです。「石盛」(こくもり)は耕地、屋敷の好悪により石高を定めることです。「縄心」(なわごころ)または「餘歩」(よぶ)は農民の疾苦を考慮し役人の裁量により実測値より少なくすることです。「朱間」(しゅけん)は実測した縦横の間数を手帳から野帳(のちょう)に移記し縄心を朱書きすることで「朱間を切る」ともいいます。「大縄反別」(おおなわたんべつ)または「大縄」は測量の成果から「反別」(面積)を算出することです。「検見」(けんみ、けみ)は、その年の作柄を調査して収穫量を認定してから年貢額を決めることで「毛見」(けみ)ともいわれていました。 [安藤博:復刻・徳川幕府縣治要略 柏書房 1965 p152-211]

検地では土地の持ち主が特定され、測量によって境界が定められ、「位」(等級)も査定され、石高がつけられました。検地の成果は地引帳(じびきちょう、検地帳)と地引絵図(村絵図)に集約され領主と村の双方で保管されました。検地は武士以外の人々が重要な役割をまかされており、村人自身が器具をつかって測量し、帳簿や絵図も作成しました。検地の実施時期は田植え前や稲刈り後が選ばれ、一日に一村以上の作業量でした。

江戸時代は、農業技術の進歩と新田開発の進展、幕府や藩の財政悪化などにより、たびたび検地が行われました。検地により農民への課税は重くなることが多く、農民も一揆などでそれを阻止しようしました。享保の年代(1720年前後)になると幕府による大掛かりな検地はすくなくなりましたが、小規模な「地押検地」(じおしけんち)は各所でありました。地押検地とは争論地などを、その部分に限って検地をやり直すことで、丈量はしますが、石盛はやりません。幕府による最後の検地は1841年(天保12)近江三上山周辺の検地です。かなり厳しい検地のやり方で検地竿は5尺8寸で見かけの面積、石高を多くし強制的に承諾させるものでした。このため地元の農民は蜂起し庄屋を襲ったり本陣を取り囲み延期をさせました。[北島正元:土地制度史Ⅱ 山川出版社 p71]

庄屋は藩から村に割り当てられた年貢を家ごとに割っていく職権をもち、また村の共同所有(入会)の山林の管理や水の配分の責任などももち、管下の家々の暮しの監督まですることがありました。庄屋は一村で実力をもつ農家が世襲しましたが、数軒のまわり持ちになる場合もありました。庄屋がとくに富裕な場合、苗字帯刀の身分をもつことができました。

地方測量之圖

(じかたそくりょうのず)

地方(じかた)というのは農村のことで、これにたいして町は町方(まちかた)また漁村は浦方(うらかた)といいます。地方測量之圖(じかたそくりょうのず)は葛飾北齋(かつしか・ほくさい 1760~1849)が1848年(嘉永1)に和算家で陸奥盛岡藩士、梅村徳兵衛重得の依頼により描いた江戸時代の測量風景です。図の左下に「応需 齢八十九歳 卍老人筆」とありますが葛飾北斎のことで89歳、最後の版画作品といわれています。国立国会図書館所蔵であり同館HPから転載承認を得ました。(国図企090701001-1-315号 平成21年8月31日)原図は縦38、横53センチメートルです。

この図(錦絵)は検地のための測量風景を描いていますが、梵天や間棹、小方儀、大方儀などを使って作業をしている場面は当時の測量の実態です。全員が大小の刀を帯びています。図中には「土地を量りて遠近広狭高低曲直等をくハしう知るハ国家有益の要務にして・・・」などと文章が書かれています。梅村重得の師、長谷川善左衛門(はせがわ・ぜんざえもん 1782~1839 関流和算家 寛、藤次郎とも)を称え、長谷川の門人「鳳堂君」、長谷川の養子「△渓先生」(△は石へんに番)がともに初心者に測量の実態を伝授するため作成されたようです。

図の下(前方)やや右寄りに二人の人物が「大方儀」を操作しており、右の人物が望遠鏡から「假標」(かりのめあて)を視準しており左の人物が方位盤から方角を読み取っています。これら二人の右に立っている人物は「野帳」(のちょう)に測量結果を記録しています。右端には「小方儀」を垂直に保ちながら操作している人物が描かれています。

図の下(前方)左寄りには3人がかりで「水杭」(みずくい)の間に張られた「水縄」(みずなわ)にそって「間竿」(けんさお)をあて、二ヶ所の「假標」間の距離を測っています。水縄は伸縮するので竹の間竿を使用しているようです。図の中央右寄りに4人の人物が描かれており、うち3人が両手を広げ立っています。あと一人、野帳をもった人物が何らかの合図をしています。また図中には甲から己までの〇で囲まれた文字が見られますが、測量地点と目標の対応を示しているようです。

この図では、まず見通しのきく位置に測量点を定め、仮標を目標点に立て、大方儀や小方儀で目標点の方角や高度角を測定して、各測量点間の直線距離を水杭、水縄、間竿などで計測し、その結果を野帳に記録するという、導線法を表しています。この図の上(後方)やや右寄りに砲術訓練の光景が見られます。測量との関係はありませんが、砲術も測量も国家的に必要であることを強調したものと考えられます。この図が浮世絵師として庶民の姿を描いてきた北斎の作品にしては異質なものです。

甲斐駒蔵(かい・こまぞう 廣永とも)による1852年(嘉永5)の著作「量地圖説」は長谷川善左衛門が校閲していますが、葛飾為斎(かつしか・いさい 1821~1880)による挿図は地方測量之圖と類似して部分があります。地方測量之圖が葛飾為斎によって描かれ、葛飾北斎が署名したのでは、との説もあります。[山崎孝史:「地方測量之圖」小考 「史林」77巻4号 史学研究会(京都大学大学院文学研究科)1994 p132-148]

千葉県九十九里町小関の伊能忠敬記念公園内にある伊能生誕地記念碑にはこの地方測量之圖がタイル絵で描かれていますが、伊能の測量がこの絵のモデルになっているわけではありません。2012年(平成24)2月~3月、京都文化博物館で「北斎展」があり、ホノルル美術館所蔵の北齋作「地方測量之圖」の展示がありました。画面、左端中央の山の中腹、2人の人物のところに据え付けられた大方儀(大方儀は右下にも描かれています)から中央の樹の下の梵天(假標)の上部まで視準線がキラ(雲母)で薄く描かれています。よほど注意しないと見えませんが、視準線が当時のまま残されている貴重な遺存例です。