近世の測量術

規矩術の伝来

江戸時代以降、西欧からの技術伝来が盛んになり、ポルトガルからは天文測量術、オランダからは三角法を応用した「規矩術」(きくじゅつ)が伝えられています。三角法は三角形の内角と各辺長間の関係を基礎として、測量などへの応用する数学です。17世紀はじめ、中国ではイタリア人イエズス会士マテオ・リッチ(Mateo Ricci 利瑪竇 1552~1610)の口訳で徐光啓筆受(筆記)による「測量法義」が刊行されました。奈良時代の大学寮でつかわれた算術の教科書「九章」や「海島」など三角形の相似を利用する古来の測量法を解説したもので、この書は18世紀はじめには日本にあったようです。また内容も1593年に著された、明(中国)の程大位(てい・だいい 1533~1606、数学者)の「算法統宗」と同程度といわれています。同書は日本でも1675年(延宝3)、湯浅得之(ゆあさ・とくし 生没年不明、江戸初期の和算家)により刊行されています。中国古来の測量では勾股弦(こうこげん)の定理(「三平方の定理」、「ピタゴラスの定理」と同義)を基本としていました。勾股弦は直角三角形の直角をはさむ短い辺(勾)と長い辺(股)と直角に対する辺(弦)のことです。しかし「測量法義」には勾股弦の定理の解法と異なる直角三角形でない三角形の相似を意識した例題も入っているようです。[木全敬蔵:江戸初期の紅毛流測量術「地図」36巻4号 日本国際地図学会 1998 p15-16]

1643年(寛永20)、南部藩の山田湾(三陸海岸北部)に漂着したオランダ船、ブレスケンス号(Breskens)の扱いにたいし、1649年(慶安2)にオランダ側から感謝使節が来日しました。その使節の随員であったカスパル(Caspal Schambergen 1623~1706 加須波留、ドイツ出身、医師)から三角法を利用して遠近、高低を図解的に測る方法が樋口権右衛門(ひぐち・ごんえもん 1601~1683、樋口謙貞、小林謙貞、小林義信とも、長崎の与力)へ伝授されたようです。伝授したのはカスパルではなく、同行したスヘーデル(Juriaan Schaedel、シェーデルとも、スエーデン出身、砲術士官)とする説もあります。

その後、樋口から弟子である金澤刑部左衛門(かなざわ・ぎょうぶざえもん 生没年不明)、金澤清左衛門(かなざわ・せいざえもん 1625~1684)、金澤勘右衛門(かなざわ・かんえもん 生年不明~1691)などの一家へ口伝され、さらに金沢勘右衛門から清水貞徳(しみず・さだのり 1645~1717、清水太右衛門貞徳とも、「規矩元抄」などの著者、清水九郎兵衛勝則と同一人物か)に伝えられ、この測量術は「規矩術」(きくじゅつ)と称されました。「規」はコンパス、「矩」は物差しや直線定規を表します。

1682年(天和2)清水は金沢勘右衛門とともに江戸で津軽藩の勘定人として登用され、藩領の弘前一円を実測し絵図を作成しました。1688年(元禄1)には官職を辞し、樋口権右衛門から伝えられた測量法を整理して「清水流規矩術」(清水流測量術とも)としました。この測量術は平板測量による小地域の地図作成法であり、清水は「規矩元法町見一術・別伝」、「国図枢要」を著して後世に伝えました。

当時はスペイン、ポルトガルなどの「南蛮人」にたいしてオランダ、英国の人たちを「紅毛人」と指していたことから、三角法を応用した測量術である「規矩術」は「紅毛流」の測量術ともいわれました。「紅毛流」に対して、ポルトガルなどから導入された航海測量(ナビゲーション)を「南蛮流」とも呼ばれています。[堀口俊二:樋口権右衛門(小林謙貞)の南蛮流測量術と紅毛流測量術「新潟産業大学経済学部紀要」第40号 2012 p111-118]、[鈴木一義・田辺義一:技術的内容からみた江戸初期清水流測量術形成について 国立科学博物館研究報告E類34 国立科学博物館 2011 p51-60]

樋口が伝授された規矩術は平板(測板、見盤、量盤とも)に載せた簡易なアリダード(Alidade、測斜照準儀とも)のような測量器で目標を視準し、図上に点をしるして縮尺、図化する方法で、現在の平板測量と同等と考えられています。規矩術が開始された当時、角度の概念は乏しく、角度ではなく方位をなるべく正確に測定するという考え方であったようです。そのため、古くからの十二支を方位にあて、1支を10等分して1分と

する方法が使われました。全円は120分(=12×10)になります。

この時期にはオランダの数学者、天文学者スネリウス(Willebrord Snellius 1580~1626、スネルSnellとも呼称)がオランダで最初の三角測量を1615年に行なっていますが、技術が成熟過程にあり普及していなかったとみられます。規矩術は現在の三角測量そのものではないにしても、三角法を計算過程で用いたこともあるようです。カスパルとともに来日した砲術士官のスヘーデルが江戸幕府要人に砲身の短い臼砲(きゅうほう)による砲術の披露とともに三角関数表を示したことも裏付けのひとつになります。[小曽根淳:紅毛流として伝来した測量術について 京都大学数理解析研究所講究録 第1787巻 2012 p127-137]、[レイニア.H.ヘスリング、鈴木邦子訳:オランダ人捕縛から探る近世史 山田町教育委員会 1998 p290]

「規矩術」は秘伝として伝書や免許状の形で伝授されるため、書籍として刊行されることは、きわめて少なかったようですが、清水の弟子による「秘傳規矩元法別傳 八事繪巻」(清水貞徳述、石田景如記の写、国立国会図書館デジタルコレクション、制作年不明)があります。その後、公表されたものとして1711年(宝永8)に有澤武貞(ありさわ・たけさだ 1682~1739、森右衛門とも、金沢藩士)による「町見便蒙鈔」、1728年(享保13)に、松宮観山(まつみや・かんざん 1686~1780、俊仍(しゅんじょう)とも)による「分度餘術」、1779年(安永8)には清野信興(せいの・のぶおき 1725~没年不明、和算家)による「清野流打量秘訣」が出版または稿本として作成されています。[日蘭学会:洋學史事典 雄松堂出版 1984 p410][瀬戸島政博:図版でみる江戸時代の測量術 その一 「測量」 日本測量協会 2009.6 p25]、[川村博忠:近世絵図と測量術 古今書院 1992 p62]

「規矩術」は目標までの距離や位置を直接に測らずに手元で求められることから、当初は幻術ともされ、実際の測量にはあまり用いられなかったようです。しかし1657年(明暦3)、江戸時代最大の火事「振袖火事」(ふりそでかじ、明暦の大火、火もとは本郷丸山の本妙寺)の復興に際し、幕府は数学者で測量家の北条氏長(ほうじょう・うじなが 1609~1670、軍学者、幕府大目付、北条安房守)に実測図「江戸大繪圖」の作成を命じ、金澤清左衛門が起用されました。この際、規矩術がつかわれ、効果が認められてきました。江戸の復興では防火のため区画整理や、道路拡幅が行われ火除地(ひよけち)も設けられました。この江戸大繪圖は1670年(寛文10)に「新板江戸大繪圖」として刊行されています。1649年(慶安2)にカスパルとともに来日したスヘーデルが翌年、江戸で砲術を披露した際、北条も測量術を学んだともいわれています。その後、規矩術は国絵図作成にもつかわれました。

17世紀半ば以前は測量知識は秘伝とされてきましたが、1720年(享保5)に八代将軍、徳川吉宗(とくがわ・よしむね 1684~1751、紀伊藩の第5代藩主、家康の曾孫)がそれまで禁止されていた洋書や洋書の漢訳書をキリスト教関係をのぞき解禁したこともあり、測量全般について徐々に公開され、元禄年代から手書き本、享保年代からは刊行書として出現します。これらの表題には「町見」(ちょうけん、高低や遠近の距離を測定すること)、「規矩法」、「量地」(りょうち)、「測量」の文字が入っているものが多いようです。

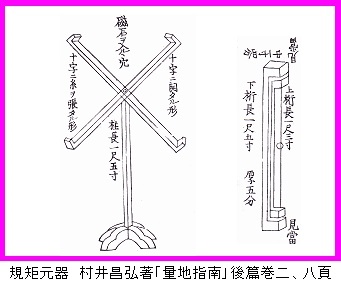

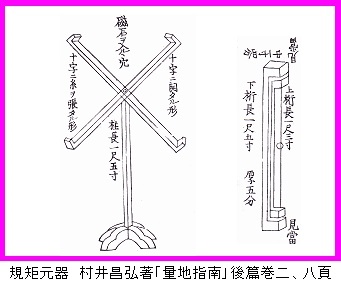

1733年(享保18)に村井昌弘(むらい・まさひろ 1693~1759、兵法家、測量家)により刊行された「量地指南」前編・後編、島田道桓(しまだ・みちたけ 生没年不明)による「規矩元法町見弁疑」など本格的な測量術書が刊行されています。村井は「量地指南」が樋口権右衛門直系の紅毛流測量術であると主張しています。また「量地指南」後編は伊能忠敬によっても写本が作成され、実際の測量の教本としたようです。この写本は伊能忠敬記念館で所蔵されています。「量地指南」は量盤術を紹介したものであり、量盤術は現在、広く用いられている平板測量のことです。地上で測量しようとする対象の図形を縮小して平板上に描き、地上の一辺が実測できれば、ほかの辺長は平板上で求めることが可能という原理です。清水貞徳は平板のことを「見盤」と称していました。また村井や島田の測量術書では「規矩元器」といい方位磁石と糸を張った視準棒(桁)を組み合わせ目標方向を読みとる機器も紹介されています。

1733年(享保18)に村井昌弘(むらい・まさひろ 1693~1759、兵法家、測量家)により刊行された「量地指南」前編・後編、島田道桓(しまだ・みちたけ 生没年不明)による「規矩元法町見弁疑」など本格的な測量術書が刊行されています。村井は「量地指南」が樋口権右衛門直系の紅毛流測量術であると主張しています。また「量地指南」後編は伊能忠敬によっても写本が作成され、実際の測量の教本としたようです。この写本は伊能忠敬記念館で所蔵されています。「量地指南」は量盤術を紹介したものであり、量盤術は現在、広く用いられている平板測量のことです。地上で測量しようとする対象の図形を縮小して平板上に描き、地上の一辺が実測できれば、ほかの辺長は平板上で求めることが可能という原理です。清水貞徳は平板のことを「見盤」と称していました。また村井や島田の測量術書では「規矩元器」といい方位磁石と糸を張った視準棒(桁)を組み合わせ目標方向を読みとる機器も紹介されています。

このほか石黒信由(いしくろ・のぶよし 1760~1836)による「測遠要術」、「測量法實用」、岡崎三蔵(おかざき・さんぞう 1742~1822)による「圖解阿南量地法國圖付録」、渡辺慎(わたなべ・しん 1786~1836、尾形慶助とも、伊能忠敬の弟子)による「量地伝習録」などの稿本があります。しかし村絵図の作成や水路工事のためには、厳密な測量を必要としなかったため、実務者には用いられることがなく、実務者向けには三角法によらない測量書として秋田義一(あきた・ぎいち 生没年不明)による「算法地方大成」や甲斐駒蔵あ(かい・こまぞう 1812~1861 甲斐廣永とも)による「量地圖説」が19世紀中頃に刊行されています。1856年(安政3)には福田理軒(ふくだ・りけん 1849~1889)などによる「測量集成」が刊行され、三角関数の測量への応用も解説されています。江戸時代末期になっても欧米の測量技術書は漢訳本として導入されたようです。その頃、清国の上海では江南製造所の西洋書籍翻訳局や京師同文館が設立され、欧米の書籍の漢訳がされていました。漢訳本はさらに和訳され利用されています。

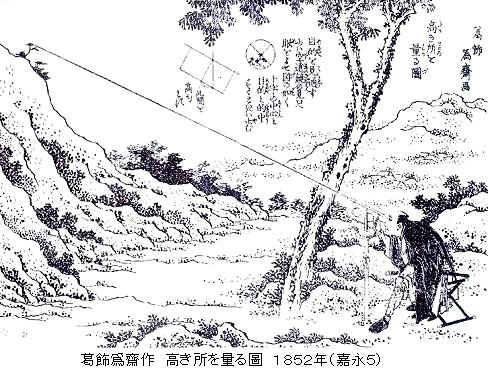

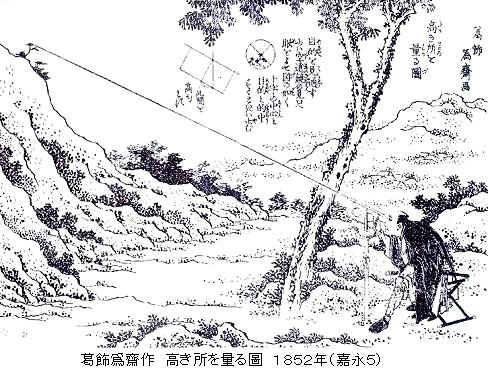

「高き所を量る圖」は葛飾北齋(かつしか・ほくさい 1760~1849)の弟子であった葛飾爲齋(かつしか・いさい 1821~1880)によって描かれたものです。常陸笠間の藩士、甲斐駒蔵による1852年(嘉永5)の著作「量地圖説」の挿図です。この著作は三角法によらない測量書ですが、このような図は同書に多数見られます。甲斐は長谷川善左衛門(はせがわ・ぜんざえもん 1782~1838、長谷川寛とも)、長谷川弘(はせがわ・ひろし 1810~1887)から数学を伝授されています。またこの著作の校者は著者とおなじ常陸笠間の藩士、小野友五郎(おの・ともごろう 1817~1898、 小野廣胖とも)があたっていますが、小野はのち軍艦操練所の伝習生として江戸末期の水路測量で活躍します。[大矢真一:(甲斐駒蔵著量地圖説)解説 江戸科学古典叢書10 恒和出版 1978 解説p10]

「測量」の語源

「測量」の語源は「測天」と「量地」それぞれの二字熟語から「測」と「量」を合成して、あらたな二字熟語として江戸中期からつかわれたようです。諸橋轍次(もろはし・てつじ 1883~1982)の大漢和辞典によれば「測天」と「量地」はべつべつに熟語としてあります。「測天」は「天文をはかり調べる」の意味であり、前漢(紀元前200年頃)の故事・説話集である「説苑」(ぜいえん)や元(13~14世紀)時代の「宋史」(そうし)には「測天」が見られます。一方、「量地」は「土地を測量する」の意味ですが、前漢の「禮記」(らいき)や「漢書」(かんじょ)には「量地」が見られます。[諸橋轍次:大漢和辞典 巻7、11 大修館書店 1958、1959]

「測天量地」の四字熟語が中国から伝わったという説がありますが、わたしの調べた範囲では中国、日本ともに四字熟語には見当たりません。まず、この説について2、3の引用例を紹介をします。

楠善雄(くすのき・よしお 1918~)によれば「『秘伝地域図法大全書』(細井廣澤著)の中で初めて『測量』という用語が用いられている。もっとも中国には『測天量地』という熟語がある。その測天の『測』と量地の『量』からの『測量』である。」とあります。[楠善雄:土木屋さんの史学散歩 鹿島出版会 1976]

松崎利雄(まつざき・としお 1933~)によれば、「『測量』は、中国の古いことば『測天量地』の略である。(中略)『測量』の語は、現在とは異なり、天文観測に対して使われることが多かった。測量に当たることばとしては、主として『量地』が使われ、まれに『測地』も用いられた。」とあります。[松崎利雄:江戸時代の測量 術総合科学出版 1979 p2]

小島宗治(こじま・むねはる 1921~2001)によれば、「『秘傳地域圖法大全書』(細井廣澤著)の中に『測量』という字句が使われている。測量の本に『測量』という字が活用されるのは当然のことであるが、実はこれが日本国内ではじめて使用された字句であるという。しかし、このことについては多くの説があって特定することは難しい。もっとも中国には測天量地という熟語がある。その測天の『測』と量地の『量』からの『測量』である、とする説、また一説には、中国は天をはかるのを『測』、地をはかるのを『量』といい、測天量地という」とあります。[小島宗治:測天量地 清和出版社 1997 p392、参考p186]

楠、小島説とも細井廣澤(ほそい・こうたく 1658~1735)、1717年(享保2)刊の「秘傳地域圖法大全書」に「測量」の字句が出現とあるので、同書を国立国会図書館所蔵(写本)と京都府立総合資料館所蔵(写本、寛政6、足立尚静写本、乾巻と坤巻)を調べました。いずれの写本も「量地」(量と地の間に返り点あり)、「懸測」(「ケンシキ」と振り仮名)はありますが、「測量」は見当たりませんでした。手書き写本ですから別の版に載っているのかもしれません。

しかし細井廣澤が編集した(向井元成、蘆草拙著)、1727年(享保12)刊の「測量秘言」(表題が「測量秘辞」の写本もあり)のほうには、題名に「測量」、序文に「測量術」がつかわれています。また1722年(享保7)に刊行された萬尾時春(まお・ときはる 1683~1755 丹波篠山藩士、和算家、測量家)の「規矩分等集」には細井の序文として「叙 余少好事 書剣之閑得 測量験地等之諸規矩 分方分圖等之諸尺 而喜焉」とあり「測量」の語句が見られます。萬尾は「四六面様合尺」という真鍮製の照準義を製作し、測量に用いたといわれています。[萬尾時春:規矩分等集、沢村写本堂写し 1935 国立国会図書館蔵]、[平岡隆二・日比佳代子:資料紹介 細井広沢編「測量秘言」「科学史研究」第43巻230号 2004 p94-105]、[土木学会:明治以前日本土木史 土木学会 1936 p1490]

江戸末期になると、福田理軒(ふくだ・りけん 1815~1889、大坂の和算家)の著作「測量集成」には題名に「測量」をつかい「測天量地は経世の要務たること、もとより言うを待たず。軍務の用、またこれをもって急となす。しかりしこうして測天の術、その理薀奥にして、法またはなはだ難し。もし量地の術を先にすれば、その法けだし易し。」(大矢真一翻刻)とあり「測天量地」もつかっています。[福田理軒:測量集成 1856 順天堂(復刻、江戸科学古典叢書37、大矢真一解説「測量集成」恒和出版 1982 解説p4)]

ちなみに「測量」の字句は平安時代後期から、「願文」(がんもん、念願、祈願)などに、つかわれているようです。国語辞典、たとえば小学館の「日本国語大辞典」によれば、「位置、方向などを測ること」のほか「推測して考えること」の意味があります。土地の測量でも数学的手法で、もっとも確からしい値を求めるわけですから、やはり「推測」することになるのでしょう。

「測天」と「量地」の合体は中世の西欧で見られます。オランダの地理学者、数学者フリシウス(Gemma Frisius Regnier 1508~1555)が1533年に著した「宇宙誌」(Cosmographicus)という天文・地理書のなかで地球上の位置測定、二地点間の距離測定、世界各地の経緯度を記述しています。1590年頃の、まだ望遠鏡のなかった時代にデンマークの著名な天文学者ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe 1546~1601)がティコの天文台があるベーン(Hven)島とその周辺で、天文測量を応用した三角測量を行なっています。ティコの測量はフリシウスの著した方法ですが、地図作成のため実用化した最初といわれています。[Petri Apiani:Csmographia,Forgotten Books, London 2015、ページなし]

中国でも天体観測による緯度差に対応する、地表距離を求めることなど「測天」と「量地」のかかわりは古くからあったようですが、地図測量では大地は球体であるとの考えには発展せず、天は丸く、地球は平面とする「天円地方」(てんえんちほう)という宇宙観のままだったようです。そのため,近世になっても中国や日本では、地図作成のため球面上から平面への数学変換を行うことはなかっようです。[中村士:伊能忠敬の全国測量と天文観測「地学雑誌」Vol.129(2)東京地学協会 2020 p257]

以上まとめると中国から伝わった「測天、量地」を句読点のない時代に、合成して四字熟語として「測天量地」なったようです。また「測量」は「測天」の「測」と「量地」の「量」を合成して二字熟語にしたと思われます。「測量」の字句は平安時代からあったのですが、地図測量としてつかわれたのは江戸時代中期以降で、広範囲の地図作成に、従来の平面上の距離、方向だけでなく丸い地球上の位置を明らかにするため天測が必要になってきたことによると考えられます。「量地」は「測量」とともに、明治初期までつかわれましたが、しだいに「量地」はなくなり「測量」に代わりました。今後の課題としては「測天量地」や「測量」が上にあげた文献よりも、日本や中国での、もっと古い使用例を探ることが必要です。

■Top of this Home Page

■Next Page

1733年(享保18)に村井昌弘(むらい・まさひろ 1693~1759、兵法家、測量家)により刊行された「量地指南」前編・後編、島田道桓(しまだ・みちたけ 生没年不明)による「規矩元法町見弁疑」など本格的な測量術書が刊行されています。村井は「量地指南」が樋口権右衛門直系の紅毛流測量術であると主張しています。また「量地指南」後編は伊能忠敬によっても写本が作成され、実際の測量の教本としたようです。この写本は伊能忠敬記念館で所蔵されています。「量地指南」は量盤術を紹介したものであり、量盤術は現在、広く用いられている平板測量のことです。地上で測量しようとする対象の図形を縮小して平板上に描き、地上の一辺が実測できれば、ほかの辺長は平板上で求めることが可能という原理です。清水貞徳は平板のことを「見盤」と称していました。また村井や島田の測量術書では「規矩元器」といい方位磁石と糸を張った視準棒(桁)を組み合わせ目標方向を読みとる機器も紹介されています。

1733年(享保18)に村井昌弘(むらい・まさひろ 1693~1759、兵法家、測量家)により刊行された「量地指南」前編・後編、島田道桓(しまだ・みちたけ 生没年不明)による「規矩元法町見弁疑」など本格的な測量術書が刊行されています。村井は「量地指南」が樋口権右衛門直系の紅毛流測量術であると主張しています。また「量地指南」後編は伊能忠敬によっても写本が作成され、実際の測量の教本としたようです。この写本は伊能忠敬記念館で所蔵されています。「量地指南」は量盤術を紹介したものであり、量盤術は現在、広く用いられている平板測量のことです。地上で測量しようとする対象の図形を縮小して平板上に描き、地上の一辺が実測できれば、ほかの辺長は平板上で求めることが可能という原理です。清水貞徳は平板のことを「見盤」と称していました。また村井や島田の測量術書では「規矩元器」といい方位磁石と糸を張った視準棒(桁)を組み合わせ目標方向を読みとる機器も紹介されています。