ロシアの千島列島南下

ロシアの千島列島南下

江戸幕府の鎖国と蝦夷地

1616年(元和2)、二代将軍徳川秀忠(とくがわ・ひでただ 1579~1632)によって外国人の活動範囲が平戸と長崎に限定されました。それまでは京都にまで阿蘭陀宿が設けられるなど、広く外国との交流がありました。江戸幕府による、はじめての鎖国令は1633年(寛永10)、三代将軍徳川家光(とくがわ・いえみつ 1604~1651)により発せられましたが、その目的はキリスト教(カトリック)の布教を防ぐことであり、布教の背後に日本侵略の野望が秘められているという疑心によるものでした。このため、幕府はスペインから独立した新教(プロテスタント)国のオランダとキリスト教に無縁の清国のみ、長崎での交易を許可しました。「鎖国」は志筑忠雄(しづき・ただお 1760~1806 江戸中期の蘭学者、長崎通詞出身)による造語です。幕府が「鎖国」という語をつかったことは一度もありません。

長崎での外国人居留地は、オランダを出島に、清国を郊外の唐人屋敷に限定していました。主力の輸出品は金銀銅でしたが、貨幣の供給が困難になると危惧され、1715年(正徳5)には貿易制限令を出し、入港を認める清船を年間70隻から「信牌」(しんぱい、貿易許可証)を与えた30隻に削減しました。オランダ船には信牌は免除されました。しかし近隣諸国との間では対馬藩、薩摩藩、松前藩が、それぞれ朝鮮、琉球、蝦夷地(えぞち)の対外窓口を担い、幕府の統制下で交易のほか、密貿易も横行していました。なかでも対馬藩は釜山に居留地として広大な敷地の「倭館」を設け、貿易の拠点としていました。18世紀後半から19世紀にかけて外国船の来航が盛んになり、鎖国政策は一層強化されましたが、北方では千島列島(クリル諸島)や樺太(サハリン)の先住民を介して密かに大陸との交易がありました。幕府の鎖国政策は外国からの入国のみならず日本人の海外渡航も禁止され、遭難して異国に漂着後、故郷に帰りついた乗組員たちも罪人として扱われました。

蝦夷地はアイヌ民族などの祖先である蝦夷が住んでいた北海道、千島列島と樺太(カラフト)をさします。千島列島は、カムチャツカ半島の南端に位置するロパトカ岬と北海道根室の間、1200キロメートルにわたり大小の島々、岩礁が弧状に連なり、太平洋とオホーツク海を分けています。この列島が千島列島と呼ばれるようになったのは、明治以降のことで、それまではチュプカ諸島、クルムセ(先住民の名称か)などとも呼ばれていました。千島列島の島々は火山脈が海中から突出したものですが、歯舞(ハボマイ)群島、色丹(シコタン)島は根室半島の延長が陥没し離島になったものです。蝦夷は蝦夷地の住民のことで「えぞ、えみし、えびす」とも呼ばれていました。{高倉新一郎・柴田定吉:我国に於ける千島地図作製史 「北方文化研究報告」第三輯 北海道帝国大学 1940 p3}

樺太は北海道の90パーセント程度の面積で南北は950、東西は160、最狭部は26キロメートルの南北に細長い島です。樺太の南に位置する北海道とは宗谷海峡により、西のユーラシア大陸とは間宮海峡により隔てられており、島の北岸と東岸はオホーツク海に面しています。北海道の宗谷岬と樺太の最南端にあたる西能登呂岬(クリリオン岬)の間は宗谷海峡で隔てて42キロメートルです。

「カラフト」は先住民の語で「神が河口につくった山」で河口は黒龍江(アムール川)の河口を意味していたようです。ロシアではサハリン(Sakhlin)、日本では明治以降に「樺太」と表記されました。ロシアの作家チェーホフ(Anton Pavlovich Chekhov 1860~1904)の1890年(明治23)の紀行文「サハリン島」によると「サハリン」の名称はモンゴル語で「黒い河の断崖」という意味があり、「樺太」は日本では当初「支那の島」という意味で「唐太」と呼ばれていたようです。モンゴル語に起源する名称は13世紀頃、モンゴル人により成立した「元」帝国が征服を企てた影響があると思われます。樺太はもともと北方民族の島です。山丹(さんたん)地方と呼ばれる北部にはニブフ(ギリヤーク、スメレンクルとも)、中部、北東部にはウィルタ(オロッコとも)、南部にはアイヌ(カラフトアイヌ)などの民族が居住していました。原始的な生活を営なみ、狩猟、漁労、交易の活動をしていましたが、主権国家の支配はおよんでいませんでした。17世紀以降、隣接する日本とロシアが競って樺太への領土拡張を求めて、多くの日本人とロシア人が樺太へ移住するようになりました。

蝦夷の勢力は本州の中央部まで、およんでいた時代がありましたが、和人(大和民族)の進出によって東北に後退しつづけ、奥羽から津軽海峡以北に追いつめられました。15世紀中期には和人が海峡を越えて北海道の西南に進出するようになり、その根拠地である松前は蝦夷地範囲の定義から除外されることもあります。1457年(康正3)には渡島半島で、首長コシャマインに率いられたアイヌ部族が和人の圧迫に対して蜂起した「コシャマインの戦」がありました。多くの和人の館が占拠されましたが、まもなく鎮圧され以後、和人による支配が強化されました。

松前藩は、渡島国津軽郡(現在の北海道松前郡松前町)に置かれた藩です。1604年(慶長9)に幕府から蝦夷地の領地権、徴役権、交易の独占権を得て日本最北の藩となる松前藩が成立しました。藩主は室町時代の武将、蠣崎(かきざき)氏の後継である松前氏で、松前福山城をきづき福山藩ともよばれました。初期の領地は渡島半島の和人地にかぎられていましたが、しだいに支配を強め、残る蝦夷地を藩領化しました。藩の財政基盤は、当時の蝦夷地では稲作が不可能だったため、幕府に認められたアイヌとの交易の独占であり、稲作を基盤にした幕藩体制の例外的な存在でした。松前藩主は当初は無高の大名でしたが、格では一万石(幕末には三万石格)でした。アイヌとの交易では松前藩が請け負わせた和人の商人たちが不当な利益を得ることが多かったため、アイヌの不満が高まり、1669年(寛文9)には「シャクシャインの戦い」が起こり、反乱は数年間におよびましたが、松前藩は武力で鎮圧しました。

蝦夷地の地図は、1443年(嘉吉3、読みは「かきつ」)朝鮮通信使として来日した申叔舟(シン・スクチュ 1447~1475)が1471年刊の「海東諸国紀」(読みはヘドンチェグッキ、日本と琉球について記述した漢文の歴史書)で、蝦夷地を「夷島」(えぞがしま)として描いています。ついで1618年(元和4)にイエズス会の宣教師イタリア人のアンジェリス(Girolamo.de Angelis 1568-1623))とポルトガル人のカルバーリョ(Diego Carvalho 1578-1624)が西欧人としてはじめて蝦夷地を訪れました。しかし行動範囲は松前地方の一部で、千島列島など現地を探訪したわけではありません。アンジェリスはアイヌから情報を得て蝦夷地の絵図を作成し、また千島列島のことも報じています。1621年(元和7)にイエズス会本部に送られた報告書には、日本列島の数倍大きな「蝦夷島」の絵図を描かれています。1614年(慶長19)には外国人宣教師は追放されていましたが、両宣教師は処刑されるまで密かに日本に留まっていました。1644年(正保1)には松前藩が蝦夷地の地図を作成し、国絵図として幕府に提出しています。この時点では、いずれも地図というよりも絵図であって樺太や千島の表現も曖昧でした。

オランダのド・フリース来航

1643年(寛永20)、オランダ東インド会社総督の命により金銀資源の探索のためド・フリース(Maerten Gerritsz de Vries 1589~1647)がカストリカム号(Castricum)と僚船ブレスケンス号(Breskens)でバタヴィアを出港し、両船は八丈島付近で暴風のため互いに見失いましたが、カストリカム号は千島列島に来航、択捉(エトロフ)島と得撫(ウルップ)島をヨーロッパ人として初めて発見して、それぞれスターテン・ラント(オランダ国の土地)とコンパニース・ラント(オランダ東インド会社の土地)と命名して領土宣言をしています。得撫島には上陸し、東インド会社の紋章を彫った木製の十字架を立て、その高地をクロイスフック(十字架岬)と命名しています。択捉島は濃霧のため上陸はせず、国後(クナシリ)島に隣接した小島に上陸していますが、国後島を北海道と誤認をしていたようです。その後、オホーツク海を北海道の北辺に沿って航行し、樺太の亜庭(アニワ)湾に入っています。亜庭湾は樺太南部西にある能登呂半島と東につきだした中知床半島の間にあります。帰路は択捉島と得撫島の海峡を通過して、北海道の厚岸(あっけし)で燃料、水の補給後、本州の東部沿海を探索しつつ台湾に至っています。

一方、カストリカム号の僚船であった、スハープ(Hendrick Cornelisz Schaep 1611~1647)を艦長とするブレスケンス号は房総半島沖で暴風雨に遭遇し、一旦、千島列島沖まで北上しましたが、上陸については不明です。後に南下し南部藩(盛岡藩とも)の陸奥国山田浦に漂着しました。このときは村民の応対もよく、水を補給後、探検継続のため出航しましたが、50日後、再度入港した際には乗組員は拘束され、盛岡で藩主に謁見ののち、江戸へ送られて取り調べ受け釈放されました。幕府は「特別な配慮による釈放」であり、オランダは謝意を示すべきと考えていました。しかし、その後のオランダの対応に幕府が満足せず、1649年(慶安2)にオランダは東インド会社から感謝使節を派遣することなりました。この一件は「ブレスケンス号事件」といわれ、完全に解決を見たのは1650年(慶安3)になってからです。ともあれド・フリース艦隊がこの航海で作成した実測図や記録によって千島列島の存在がはじめて西欧に紹介されました。また東インド会社による感謝使節の随員カスパル(Caspal Schambergen 加須波留、オランダの医師)などにより、はじめて三角法を利用した遠近、高低を図解的に測る方法が伝えられたようです。この測量方法は後に「規矩術」と称されました。[幸田成友:史話 南と北 金銀島探検 慶応出版社 1948 p80]、[北構保男:一六四三年アイヌ社会探訪記 フリース船隊航海記録 雄山閣出版 1983 p48]、[宮崎正勝:ジパング伝説 中公新書 2000 p204-209]、[小曽根淳:紅毛流として伝来した測量術について 京都大学数理解析研究所講究録 第1787巻 2012 p127-137]

ロシアの千島列島南下

ロシアの千島列島南下

ロシアは16世紀後半から、帝政時代の豪商ストロガノフ家に雇われたコサックの統率者、エルマーク(Yermak Timofeyevich 1532~1585)のシベリア遠征をはじめとして、東方に勢力を拡大してきました。17世紀から18世紀にかけ、近代ロシアの始祖ともされる大帝ピョートル一世(Pyotr I Alekseevich 1672~1725)や女帝エカテリーナ二世(Yekaterina II Alekseyevna1729~1796、エカチェリーナとも、北ドイツ出身)のもとでロシアは東欧の強国としての体制と実力を整えてきました。西欧先進国の文化を急速に採り入れて明治以降に強国になった日本と類似しています。しかし開発途上のシベリアでは軍隊、役人、毛皮採集業者が穀物、野菜などの食糧不足に悩んでいました。東欧のロシア本国から、これらを供給するには長距離であり、食糧の調達のため日本との交易を強く要望し、17世紀末期にはロシアの勢力はシベリアからカムチャツカ半島をへて、千島列島を南下し日本に近づいてきました。この頃、日本ではカムチャツカは勘察加(かむさすか)とよばれていました。

1696年(元禄9)、カムチャツカに漂着した大坂の商人、伝兵衛(生没年不明)は先住民のカムチャダール族に拘束されましたが、同地に遠征していたアトラソフ(Vladimir Vasilyevich Atlasov 1661頃~1711)を隊長とするコサックに保護されました。その後に大帝ピョートル一世に拝謁しましたが、帰国は果たせず改宗させられ、首都ペテルスブルグで日本語教師になっていました。ロシアでは伝兵衛の出航地である大坂「オオザカ」は「ウザカ」に、目的地の江戸は「インド」と誤解されたようです。当時のロシアは日本からの漂流民がシベリア沿岸に漂着するたびに、国家として保護し日本の事情を聴取した後に送還するか、できれば帰化させ、役人として国立の日本語学校の教師とさせる方針をとっていました。これらの方針により鎖国状態の日本との交渉の道がひらけると考えていました。

伝兵衛についで、1710年(宝永7)に紀州または東北出身のサニマがカムチャツカに漂着、既にペテルスブルグにいた伝兵衛の助手となっています。1729年(享保14)には薩摩出身のゴンザ、ソウザが若潮丸で薩摩から大坂に向かう途中、嵐のため漂流しカムチャツカ南部東海岸に漂着、サンクトペテルブルグに送られ、1734年、女帝アンナ(Anna Ivanovna 1693~1740)に謁見し、そこで日本語教師となり、スラブ語・日本語事典も編纂しています。たとえばロシア語の「神さま」が日本語では仏、「悪魔」が河童になっています。1745年(延享2)には下北を江戸に向け出帆した多賀丸が難破、漂流し、翌年千島列島に漂着しました。漂流民サノスケの息子サンパチはイルクーツクの日本語学校で学び、露和辞典を編集しています。これらの漂流民の記録はロシアには残存していますが、日本側には少ないようです。1855年(安政1)の日露和親条約締結時までに8隻のロシア船が約40人の漂流民を送還しています。[ファインベルグ著、小川政邦訳:ロシアと日本 新時代社 1973 p28-29]

ベーリング(Vitus Jonassen Bering 1681~1741ロシアの航海士、探検家、デンマーク出身)による北方探検が第一次として1725年(享保10)から1730年(享保15)まで、第二次は1733年(享保18)から1741年(寛保1)までの二度にわたり行われました。チリコフ(Alexei Ilich Chirikov 1703~1748、航海士)とともに陸路シベリアを横断、オホーツクから海路カムチャツカへ、さらにアラスカ方面へ航海しました。二度の探検でユーラシア大陸とアメリカ大陸が陸続きではないことが確認され、アリューシャン列島の一部も発見されました。

第二次探検ではベーリングの別動隊であったシパンベルグ(Martyn Petrovich Shpanberg 1696~1761、デンマーク出身)は千島列島を南下し、1738年(元文3)に得撫(ウルップ)島沖に到達しています。翌年には再び千島列島を南下し、北海道の野付半島付近、石巻近傍の島にも上陸しました。一方、シパンベルグ隊の副隊長格であったウォルトン(William Walton、英国出身)は艦隊から離脱し、ガヴリエル号で現千葉県鴨川市の安房天津にも上陸しています。

シパンベルグは千島列島の航海図を作成し、カムチャツカから日本にいたる航路を明らかにしていますが、北海道本島については小さな島の集合であると誤解しています。シパンベルグによって千島列島は北から順に番号と名前がつけられましたが、後に、この番号と島の名称は変更、追加され、幕末にはつぎのようになっていました。

カムチャツカ半島の南端、ロパトカ岬から南へ順に1.占守(シュムシュ)島、2.阿頼度(アライド)島、3.幌延(パラムシル)島、4.磨勘留(マカンルシ)島、5.温禰古丹(オンネコタン)島、6.春牟古丹(ハリムコタン)島、7.越渇磨(エカルマ)島、8.捨子古丹(シャシコタン)島、9.牟知(ムシル)列岩、10.雷公計(ライコケ)島、11.松輪(マツワ)島、12.羅処和(ラショワ)島、13.宇志知(ウシシル)島、14.計吐夷(ケトイ)島、15.新知(シムシル)島、16.武魯頓(ブロートン)島、17.知理保以北(レブンチリポイ)島と知理保以南(ヤンゲチリポイ)島、18.得撫(ウルップ)島、19.択捉(エトロフ)島、20.国後(クナシリ)島、21.色丹(シコタン)島と歯舞(ハボマイ)群島、22.松前(マツマイ、北海道本島)島ですが、名称、読みなどは文献によって異なります。

ベーリングによる探検の記念碑がペトロパヴブロフスク・カムチャツキー(略してペトロパヴブロフスク)市街高台に、ベーリングとチリコフの胸像が同市郷土博物館にあり、わたしは2018年(平成30)7月に探訪しました。ペトロパヴロフスクはベーリングの率いる聖ペトロ(ピョートル)号と、チリコフの率いる聖パヴロ(パーヴェル)号の両船名から名づけられています。1740年(元文5)、ベーリングは第二次探検でオホーツクからカムチャツカ半島東岸に向かい、アヴァチャ湾の奥に達し越冬しましたが、その地が現在のペトロパヴブロフスクで、ロシアの太平洋前進基地として発展します。一方、副隊長格のウォルトン大尉が上陸した鴨川市の安房天津の海岸には「ロシア人上陸の地」記念碑があり、1739年(元文4)6月19日にウォルトン大尉の指揮するガヴリエル号の乗組員数名がボートで上陸したことが記されています。JR「安房天津」から南東1.5キロメートルの海岸です。

18世紀末までにロシアから、つぎつぎ千島列島への遠征が行われています。1713年(正徳3)、コジレフスキー(Ivan Kozyrevskii)は第1島の占守(シュムシュ)島、第2島の阿頼度(アライド)島についで、第3島の幌延(パラムシル)島まで遠征、アイヌからは北海道までの島名などを聞きとっています。1721年(享保6)、エヴェレイノフ(Ivan Michajiovic Evreinov)とルージン(Fyodor Luzhin)は北緯49度までの千島列島を測量し地図を作成しました。1750年(寛延3)から5年間、ストロゼフ(姓名綴り字不明、榎本「千島誌」による)は第20島の国後島までの各地をまわり情報を収集し、1768年(明和5)にはチョルヌイ(Ivan Chernyi)が第18島の得撫島に到達しています。[榎本武揚ほか・和田敏明編:千島誌 北方未公開古文書集成 第七巻 叢文社 1979 p15-24]

ベニョフスキー(Moric Benyovszky 1746~1786、生年は1741年の説あり)はハンガリー(現スロバキア領)出身でポーランドの反ロシア組織に入りロシアと戦い捕虜になり、カムチャツカに流刑されていましたが、1771年(明和8)、船を奪いマカオへ逃亡を企て、航海の途上に阿波日和佐、土佐佐喜浜に接岸しました。しかし給水程度が許可され、上陸は拒否されます。日本ではベニョフスキーを「はんべんごろう」といいました。また奄美大島の東間切伊須浦では上陸したとの記録があり、この際、ロシアは日本の領土を侵略する意図があるという警告文を長崎のオランダ商館長に宛てて発しています。ベニョフスキーの言動は信用されず、幕府は無視しましたが、様々な憶測をよぶ契機となりました。後年、マダガスカル島での戦いで死去しました。ベニョフスキーの航海記は、かなり誇張して書かれていますが、ヨーロッパでは人気がありました。[斉藤智之:高田屋外交 高田屋顕彰館 2014 p10]、[渡辺京二:黒船前夜 洋泉社 2019 p8-21]

ベニョフスキー(Moric Benyovszky 1746~1786、生年は1741年の説あり)はハンガリー(現スロバキア領)出身でポーランドの反ロシア組織に入りロシアと戦い捕虜になり、カムチャツカに流刑されていましたが、1771年(明和8)、船を奪いマカオへ逃亡を企て、航海の途上に阿波日和佐、土佐佐喜浜に接岸しました。しかし給水程度が許可され、上陸は拒否されます。日本ではベニョフスキーを「はんべんごろう」といいました。また奄美大島の東間切伊須浦では上陸したとの記録があり、この際、ロシアは日本の領土を侵略する意図があるという警告文を長崎のオランダ商館長に宛てて発しています。ベニョフスキーの言動は信用されず、幕府は無視しましたが、様々な憶測をよぶ契機となりました。後年、マダガスカル島での戦いで死去しました。ベニョフスキーの航海記は、かなり誇張して書かれていますが、ヨーロッパでは人気がありました。[斉藤智之:高田屋外交 高田屋顕彰館 2014 p10]、[渡辺京二:黒船前夜 洋泉社 2019 p8-21]

1776年(安永5)、ヤクーツクの商人レーベジェフ(Pavel Sergeyevich Lebedev、ラストチキンLastochkinとも)が派遣したイルクーツクの商人シャバリン(Domitri Shabalin)とシベリア貴族アンチーピン(Ivan Antipin)が得撫島、択捉島、国後島に到着、さらに国後島のアイヌ酋長ツキノエの案内で北海道の厚岸(あっけし)に来航しましたが、このとき得撫島から根室海峡までの地図を作成しています。翌1779年(安永8)には40人が根室半島のノッカマップに上陸し、厚岸で通商交渉を行いましたが、松前藩は拒否しました。得撫島にロシア人が定住しはじめるのは1795年(寛政7)頃のようです。[ファインベルグ著、小川政邦訳:ロシアと日本 新時代社 1973 p55]、[厚岸町教育委員会:最上徳内年譜 厚岸町海事記念館配布資料 2017 p2]、[渡辺京二:黒船前夜 洋泉社 2019 p108-115]、[秋月俊幸:千島列島をめぐる日本とロシア 北海道大学出版会 2014 p50-83]

日本の北方対応

日本の北方対応

江戸時代初期の1604年(慶長9)から幕府は蝦夷地の支配権を松前藩に認めており、松前藩は緩慢ながら樺太、千島列島の調査をはじめていました。1644年(正保1)に幕府は諸藩から国絵図を提出させましたが、松前藩の国絵図は残存していません。しかし幕府が国絵図をもとに編集した日本総図「正保御国絵図」は国立歴史民俗博物館の秋岡武次郎古地図コレクション(資料番号H-110-5-2) で見られます。この日本総図の北部には樺太、東部には千島列島が描かれており、千島列島は国後(クナシリと表記)、択捉(エトホロと表記)、得撫(ウルフと表記)とみられる地名も記載されています。しかし千島列島は北海道の東に小島が固まって描かれ、島の大きさや位置関係は現実と大きく異なっています。また樺太は島として描かれています。当時、松前藩では「からと島」と呼ばれ、南北に短く現在とまったく異なる地形が描かれていますが、樺太南部は、現在の地形や地名と類似するところもあります。この地図は松前藩による現地調査や交易相手のアイヌからの伝聞をまとめたものと思われます。ついで1689年(元禄2)には藩士、蠣﨑傳右得門(生没年不明)に調査をさせ1700年(元禄13)、元禄国絵図の「松前蝦夷図」として幕府に提出しています。

1708年(宝永5)、布教活動のため日本へ密航したシドッチ(Giovanni Battista Sidotti 1668~1714、イタリア出身)は屋久島で捕らえられたのち江戸で幽閉され、新井白石(あらい・はくせき 1657~1725、朱子学者)が取り調べにあたりました。新井はこの際、得られた知識をもとに「采覧異言」、「西洋紀聞」を著わしており、ロシアの事情も僅かながら知られるようになりました。

1781年(天明1)、工藤平助(くどう・へいすけ 1734~1800、元琳とも、紀州藩医の子、仙台藩江戸詰の藩医、経世論家)は蝦夷地(えぞち)以北に関する情報として「赤蝦夷風説考」(あかえぞふうせつこう)を著し、ロシアの南下を警告、同書は上下巻あり、下巻は蘭書にもとづくロシア史です。当時のロシア人は日本では赤蝦夷(あかえぞ)とも呼ばれています。この書は老中、田沼意次(たぬま・おきつぐ 1719~1788)に献上され、幕府が蝦夷地の調査、開発をすすめる契機となりました。工藤は中川淳庵、青木昆陽、杉田玄白、前野良沢、桂川甫周、大槻玄沢などと交流があり、医学・漢学・蘭学について多くの知見を得ています。墓所は江東区深川二丁目16-7、メトロ「門前仲町」の北にある心行寺、墓地の入口左奥にあり、墓碑には「工藤君元琳甫之墓」とあります。工藤平助(元琳)の右隣は工藤平助の養父、工藤安世(丈庵)の墓です。

1781年(天明1)、工藤平助(くどう・へいすけ 1734~1800、元琳とも、紀州藩医の子、仙台藩江戸詰の藩医、経世論家)は蝦夷地(えぞち)以北に関する情報として「赤蝦夷風説考」(あかえぞふうせつこう)を著し、ロシアの南下を警告、同書は上下巻あり、下巻は蘭書にもとづくロシア史です。当時のロシア人は日本では赤蝦夷(あかえぞ)とも呼ばれています。この書は老中、田沼意次(たぬま・おきつぐ 1719~1788)に献上され、幕府が蝦夷地の調査、開発をすすめる契機となりました。工藤は中川淳庵、青木昆陽、杉田玄白、前野良沢、桂川甫周、大槻玄沢などと交流があり、医学・漢学・蘭学について多くの知見を得ています。墓所は江東区深川二丁目16-7、メトロ「門前仲町」の北にある心行寺、墓地の入口左奥にあり、墓碑には「工藤君元琳甫之墓」とあります。工藤平助(元琳)の右隣は工藤平助の養父、工藤安世(丈庵)の墓です。

1785年(天明5)から幕府は老中の田沼意次による指示で蝦夷地以北の探検をはじめました地理的関心よりも、北方の防備を積極的にはかるためでした。探検は西蝦夷地では宗谷から樺太にいたり、東蝦夷地(北海道の太平洋側)は国後島まででした。巡見隊として佐藤玄六郎(さとう・げんろくろう 生没年不明、勘定方普請役)や、最上徳内(もがみ・とくない 1754~1836)が探検に起用されました。最上は翌年、国後島から択捉島、得撫島に和人として、はじめて上陸しています。このほかにも地理調査に大きな成果があり、のちの蝦夷地の地図にも影響を与えましたが、この年、田沼意次の失脚によって探検は中止されました。

1786年(天明6)、林子平(はやし・しへい 1738~1793)は朝鮮、琉球、蝦夷地の三国の地理を解説し、「三國通覧圖説」を刊行し、1792年(寛政4)には「海國兵談」を出版して海防の必要を説きました。林の論説は斬新で過激な主張であったため、人心を惑わすとして幕府から発禁処分、版木没収になりました。

江戸幕府は異国船の接近を見張るため、本州沿岸各地に番所を設置しており、遠見番所とも唐船番処とも呼ばれます。番所跡は岩手県大船渡市三陸町綾里(りょうり)、長崎市野母町権現山、小倉北区大字藍島、三重県尾鷲市九鬼町九木崎などに残っているようです。異国船など不審な船を発見した場合には形状で識別できるように、外国の国名と国旗などを記載した絵図が備え付けられており、狼煙をあげ遠くに伝達しました。

1789年(寛政1)、東蝦夷地の国後・目梨地方でアイヌの暴動が起こりました。これより以前、1754年(宝暦4)には、松前藩が交易権を商人に与えて運上金を得るために、「場所」という交易地が設定され、役所も置かれていました。この暴動では、国後場所の請負人であった飛騨屋との商取引や、労働環境に不満をもったアイヌが蜂起して、商人や商船を襲い和人71人を殺害しました。松前藩が鎮圧に赴き、松前藩と幕府はアイヌの乙名(おとな、長老、酋長)である、国後島のツキノエ、厚岸のイコトイ、ノッカマプ(根室半島)のションコから聞き取り調査を行い、和人殺害の犯人アイヌ37人を処刑しています。飛騨屋も国後場所を没収されました。

1792年(寛政4)、第1回目の日露公式接触としてアダム・ラックスマン(Adam Kirillovich Laksman 1766~1806頃、陸軍中尉)根室(ネモロ)に来航し、ロシアと日本との交易を求めるとともに、大黒屋光太夫(だいこくや・こうだゆう 1751~1828、伊勢国若松村出身)とその乗組員、計3名を送り届けました。幕府は長崎への入港を許す「信牌」を与え、事実上、国交は拒否しました。(詳細は後述)

1798年(寛政10)、幕府は勘定吟味役の三橋成方(みつはし・なりみち 1751~1838、藤右衛門とも、のち京都西町奉行)など180人で編成された巡見隊を蝦夷地へ派遣しました。巡見隊の近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう 1771~1829)は最上徳内や木村謙次(きむら・けんじ1752~1811、水戸藩士、当時は下野源助と名乗る)に択捉島あたりの調査を行わせます。このとき択捉島南岸タンネモイ(丹根萌、留別村)に「大日本恵登呂府」の標柱を立てました。

1799年(寛政11)、東蝦夷地と千島列島の南部を松前藩の支配から幕府直轄にしました。重要性をます蝦夷地を松前藩にゆだねておくことに不安があったからです。幕府は南部藩と津軽藩にたいして根室、国後、択捉などへ武士を両藩に各々500人派遣することを命じ、重点は択捉島におかれました。この際、幕府は蝦夷地御用掛を置き松平忠明(まつだいら・ただあきら 1765~1805、信濃守、豊後岡藩)、羽太正養(はぶと・まさやす 1752~1814)、三橋成方(前出)などを任命しました。当時の資料として「松平忠明蝦夷踏査開拓見積地図」がありますが原本は所在不明、複製本が信州デジタルコモンズ(長野県立歴史館)で閲覧可能です。松平の墓は静岡市葵区井宮(いのみや)町の松樹院にあります。山門北の民家の間を通り、山ぎわの石段を登ったところになります。松平忠明は安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名であった松平忠明(まつだいら・ただあきら 1583~1644、幕府大政参与、大坂城初代城主)とは同名異人です。

1799年(寛政11)、東蝦夷地と千島列島の南部を松前藩の支配から幕府直轄にしました。重要性をます蝦夷地を松前藩にゆだねておくことに不安があったからです。幕府は南部藩と津軽藩にたいして根室、国後、択捉などへ武士を両藩に各々500人派遣することを命じ、重点は択捉島におかれました。この際、幕府は蝦夷地御用掛を置き松平忠明(まつだいら・ただあきら 1765~1805、信濃守、豊後岡藩)、羽太正養(はぶと・まさやす 1752~1814)、三橋成方(前出)などを任命しました。当時の資料として「松平忠明蝦夷踏査開拓見積地図」がありますが原本は所在不明、複製本が信州デジタルコモンズ(長野県立歴史館)で閲覧可能です。松平の墓は静岡市葵区井宮(いのみや)町の松樹院にあります。山門北の民家の間を通り、山ぎわの石段を登ったところになります。松平忠明は安土桃山時代から江戸時代前期にかけての大名であった松平忠明(まつだいら・ただあきら 1583~1644、幕府大政参与、大坂城初代城主)とは同名異人です。

1801年(享和1)、蝦夷地御用掛は東蝦夷地から千島列島南部を視察し富山元十郎(とみやま・もとじゅうろう)、深山宇平太(ふかやま・うへいた)らが得撫(ウルップ)島オカイワタラの丘に「天長地久大日本属島」の木柱を建立しています。このとき以前、1795年(寛政7)頃からロシアの植民政策によって、イルクーツクの大商人シェリホフ(Grigory Ivanovich Shelikhov 1747~1795)によって対日交易の足がかりとして派遣されたロシア人が居住しましたが、食糧の不足、苛酷な労働のため、すでに撤退していました。シェリホフは「北東アメリカ会社」を創立し、死後に国策会社「露米会社」に発展しています。アラスカは1799年に露米会社が勅許を受けたことによりロシア領アメリカとなり、クリミア戦争後の財政難などで1867年(慶応3)に中立国であった米国に720万ドルで売却されました。この年の末、日本では幕府が廃止され新政府が発足しました。

蝦夷地御用掛の羽太正養(はぶと・まさやす 1752~1814、弥太郎、左近とも)も1801年(享和1)に国後島まで巡視しており、翌年、新設された蝦夷奉行に就任しています。羽太の墓は品川区南品川天妙国寺にあります。東急電鉄「青物横丁」の北300メートル、天妙国寺本堂裏の墓地入口から左へ最奥のところです。戸川安論(とがわ・やすとも 1762~1821、筑前守)も羽太とともに蝦夷奉行に就任しています。戸川の墓は品川区上大崎一丁目の最上寺(さいじょうじ)にあります。都営三田線「白金台」の300メートル南にあたります。境内墓地の西側石塀に沿って戸川家の墓がありますが、1970年(昭和45)に「戸川家改先祖代々之墓」として改設されています。戸川は1808年(文化5)、ロシアによる北方諸島での襲撃、拉致事件である「文化露寇」(フヴォストフ事件とも)の責により松前奉行を罷免されました。

蝦夷地御用掛の羽太正養(はぶと・まさやす 1752~1814、弥太郎、左近とも)も1801年(享和1)に国後島まで巡視しており、翌年、新設された蝦夷奉行に就任しています。羽太の墓は品川区南品川天妙国寺にあります。東急電鉄「青物横丁」の北300メートル、天妙国寺本堂裏の墓地入口から左へ最奥のところです。戸川安論(とがわ・やすとも 1762~1821、筑前守)も羽太とともに蝦夷奉行に就任しています。戸川の墓は品川区上大崎一丁目の最上寺(さいじょうじ)にあります。都営三田線「白金台」の300メートル南にあたります。境内墓地の西側石塀に沿って戸川家の墓がありますが、1970年(昭和45)に「戸川家改先祖代々之墓」として改設されています。戸川は1808年(文化5)、ロシアによる北方諸島での襲撃、拉致事件である「文化露寇」(フヴォストフ事件とも)の責により松前奉行を罷免されました。

1802年(享和2)、蝦夷地御用掛は蝦夷奉行、ついで箱館奉行と改称され、翌年、箱館奉行所が置かれました。1807年(文化4)には幕府は樺太南部を含み蝦夷地全土を直轄にして北方の防備を固めます。奉行所は松前にうつり松前奉行所になっています。幕府直轄になったのは北方の防備強化と松前藩による蝦夷地の運営が好ましくなかったことによります。最上徳内など幕臣による探検によってアイヌの酷使、搾取が明らかになり、ロシアが蝦夷地に進出してきた場合、アイヌはロシアの味方になると懸念されました。幕府直轄にともない松前藩は奥州梁川(現岩手県奥州市)の地に移封されました。

1804年(文化1)、第2回目の日露公式接触としてロシア使節レザノフ(Nikolai Petrovich Rezanov 1764~1807、皇帝の侍従)が日本との交易を求めて長崎へ来航しました。1793年(寛政5)11月に石巻を出航した若宮丸が遭難、漂流者の津太夫(つだゆう 1744~1814)など4名を送還しました。しかし半年間、出島に留め置かれたうえ、1805年(文化2)になって幕府は国交交渉を拒絶し、レザノフ一行は帰国しました。(詳細は後述)

1821年(文政4)、幕府はこれまで直轄にしていた蝦夷地を千島列島南部、樺太南部を含め松前藩に返還します。返還に関しては松前藩から幕府への働きかけがあったといわれますが、1813年(文化10)にはゴロヴニンの事件(詳細は後述)が決着し、その後、ロシアの脅威がなくなり、北方へ警戒の必要性が薄らいだことによります。

1853年(嘉永6)、第3回目の日露公式接触として、プチャーチン(Jevfimij Vasil'evich Putjatin 1803~1883、ニコライ1世の侍従武官長)が長崎に来航し国交交渉にあたりましたが、 クリミア4戦争のため、いったん引き上げ翌年に再度来日、1855年(安政1)、伊豆下田で日露和親条約(略して下田条約とも)が締結され、千島列島の国境も画定されました。幕府は再び松前藩から福山城周辺の松前と江差地方を除く蝦夷地をとりあげ、直轄とし箱館奉行所が設置され、開港にともなう諸外国との応接や蝦夷地の海岸防備を行いました。(詳細は後述)

樺太(サハリン)の探検

1635年(寛永12)、松前藩は佐藤嘉茂左衛門(さとう・かもざえもん)、蠣﨑蔵人(かきざき・くらんど)、村松広儀(むらまつ・ひろよし)とみられる藩士を当時「北蝦夷」と呼ばれていた樺太へ派遣しました。翌年には藩士、甲道庄右衛門(こうどう・しょうえもん)が樺太最南端のウッシャム(西能登呂岬付近)で越冬、翌春に東岸の足香(タライカ、敷香とも、北緯50度付近)まで探検しています。

新井白石(あらい・はくせき 1657~1725、朱子学者)の1720年(享保5)作「蝦夷志」や古川古松軒(ふるかわ・こしょうけん 1726~1807、江戸時代後期の旅行家、地理学者)の1788年(天明8)作「蝦夷之図」も樺太を島としています。林子平(はやし・しへい 1738~1793)の1783年(天明3)作「三国通覧図説」では樺太と大陸間の最狭部を「此間大ナン所舟不通」としています。これらは、どの情報にもとづくのか、あるいは別の島を樺太と誤認したのかは不明です。

19世紀初期まで、樺太北部は世界的にも謎の地域であって、想像された地図は作成されていましたが、まちまちでした。樺太の地勢は日本、中国、西欧から注目され、中国は樺太の対岸にあたる沿海州を「東韃靼」(ひがしだったん)として領有していましたが、樺太が東韃靼と地つづきの半島なのか、大陸と分離した島であることは謎でした。樺太を半島として、さらに樺太を島として両方が一面に描かれた地図もあったようです。

1790年(寛政2)、松前藩士高橋清左衛門(寛光)は藩命により樺太南部を探検し、樺太図を作成しましたが、樺太を東西に長い島とした過ちがあります。この頃から松前藩は南端の白主(シラヌシ)、南部の久春古丹(クシュンコタン、のち大泊、現コルサコフ)、東岸の富内(トンナイ、真岡付近、現ホルムスク)などに番屋を設けています。しかし藩は樺太の開発に消極的で樺太への移住もわずかでした。一方、幕府は1785年(天明5)から3回にわたり調査隊を派遣しています。1792年(寛政4)には最上徳内(もがみ・とくない 1755~1836)などにより調査隊で、北は西海岸の久春内(クシュンナイ、北緯50度よりやや南)まで到達しています。樺太では海岸沿いを進みましたが、歩行が不可能な場所は小舟で海岸から迂回しました。その後の1808年(文化5)、第4回目の調査隊には当時、宗谷に駐在の調役(しらべやく)下役の松田伝十郎(まつだ・でんじゅうろう 1769~1842)と松前に駐在の間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844)に調査をさせ、その結果、樺太が島であることを推定できました。[全国樺太連盟:樺太沿革・行政史 全国樺太連盟 1978 p1059-1063]

幕府の樺太調査に並行して、外国からも樺太の調査のため来航し地図も作成しています。1787年(天明7)にフランスのラ・ペルーズが樺太を望見し石炭を産出することを突き止めています。1796年(寛政8)には英国海軍のブロートンはプロヴィデンス号で津軽海峡から蝦夷地西岸をへて樺太沿岸を北上しました。しかしラ・ペルーズ、ブロートンともに樺太が島とは確認できず引き返しています。1804年(文化1)にロシア海軍のクルーゼンシュテルンはロシア使節のレザノフとともにナジェジダ号で来日しましたが、帰途、樺太南部の亜庭(アニワ)湾に入り留多加(ルウタカ)の番屋や久春古丹(クシュンコタン)の交易場所を探訪しています。クルーゼンシュテルンは日本の統治が弱いところを見抜き、未開の樺太を占拠することも考えていました。さらに樺太の北から西に入りアムール河の河口の北で、海水がほとんど淡水になっていることから、この先に水道はない判断して、樺太が島とは確認できず、半島であると判断して引き返しています。

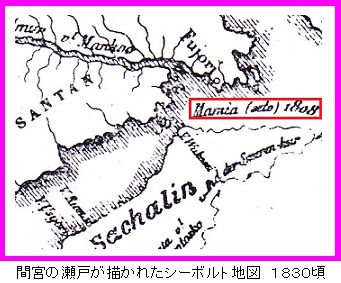

間宮海峡についてシーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796~1866)の著書「NIPPON」では、最狭部をMamia-seto(間宮の瀬戸)またはMamia-Kanalと記載されています。同書に引用された1809年(文化6)高橋景保編「日本邊界略圖」のドイツ語版には、Mamia(seto)1808と書き加えられています(MamiyaではなくMamiaになっています)が、海峡自体はTartar Golf(タタール海峡)となっています。[Fr.von Siebold: NIPPON Archiv zur Beschreibung von Japan Erster Band, K.U.K. Hofbuchhandlung von Leo Woerl, Wurzburg und Leipzig 1897 p277-280]

間宮林蔵と松田伝十郎により樺太が島であると推定されたときから、40年後の1848年(嘉永1)、ロシアの探検家ネヴェリスコイ(Gennadii Ivanovich Nevelskoi 1813~1876、海軍大佐)はペトロパブロフスクを出航し、樺太周辺とアムール川河口で調査を行い、1849年(嘉永2)に樺太と大陸の最狭部をはじめて通過して、海峡が船舶の航行可能であることを実証しました。ロシアはネヴェリスコイによる海峡の発見が世界初であると信じ、アムール河をくだれば太平洋につながることを知りました。1855年(安政2)にはクリミア戦争で英国艦隊に追われたロシア艦隊がこの海峡から逃走し、海峡の存在が英国はじめ各国にも知られるようになりました。ネヴェリスコイの像はユジノサハリンスクのサハリン州郷土博物館2階ホールで見られます。

間宮林蔵と松田伝十郎により樺太が島であると推定されたときから、40年後の1848年(嘉永1)、ロシアの探検家ネヴェリスコイ(Gennadii Ivanovich Nevelskoi 1813~1876、海軍大佐)はペトロパブロフスクを出航し、樺太周辺とアムール川河口で調査を行い、1849年(嘉永2)に樺太と大陸の最狭部をはじめて通過して、海峡が船舶の航行可能であることを実証しました。ロシアはネヴェリスコイによる海峡の発見が世界初であると信じ、アムール河をくだれば太平洋につながることを知りました。1855年(安政2)にはクリミア戦争で英国艦隊に追われたロシア艦隊がこの海峡から逃走し、海峡の存在が英国はじめ各国にも知られるようになりました。ネヴェリスコイの像はユジノサハリンスクのサハリン州郷土博物館2階ホールで見られます。

間宮海峡は樺太西部とユーラシア大陸沿海州との間、全海域をさしますが、諸外国ではタタール海峡、ロシア語でタタールスキー・プラリーフ、中国では韃靼(だったん)海峡とも呼ばれています。アムール河口の最狭部のみを黒龍水道、ロシアではネヴェリスコイ海峡(プラリーフ・ネヴェリスコヴォ)と呼ばれることもあります。

間宮海峡の長さは660キロメートル、最狭部の幅7.3キロメートル、水深は最浅部で8メートル、冬季の一時期には凍結し徒歩で横断することもできるようです。現在、間宮海峡には樺太の油田から大陸に達するパイプラインが海底を通過しています。

フランスのラ・ペルーズ来航

フランスのラ・ペルーズ来航

1787年(天明7)にフランス海軍のラ・ペルーズ(La Perouse、Jean Francois de Galaupとも 1741~1788か)が日本海を樺太まで来航しています。ラ・ペルーズは1756年にフランス海軍に入り,1776年から2年間米国独立戦争にも参加しています。1785年、国王ルイ16世に太平洋航路の調査を命ぜられ、ブレスト港を出航、南米大陸を回りハワイからアラスカまで北上後、北米沿岸をカリフォルニアまで南下、ついで太平洋を横断して1787年にマカオに入港しました。その後、北上して対馬海峡、日本海をへて間宮海峡まで航海しましたが、間宮海峡の通過を確かめることなく、樺太は半島であると判断をして、元に戻り宗谷海峡を通過しカムチャツカのペトロパヴロフスクに到達しています。その際、宗谷海峡をラ・ペルーズ海峡と名づけています。蝦夷地にも数日間、上陸したとも伝えられています。この航海にはスエズ運河の建設で知られるフェルナンド・レセップス(Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps 1805~1894、フランスの実業家)の叔父にあたるバーソロミュー・レセップス(Barthelemy de Lesseps 1766~1834)も参加しました。コルシカ出身のナポレオン(Napoleon Bonaparte 1769~1821)も参加を希望しましたが、採用されませんでした。航海に用いられた艦船2隻は、いずれも500トン程度のブーソル号(Boussole 羅針盤、ブッソールとも表記)とアストロラブ号(Astrolabe 天文計算盤)とよばれ、いかにも測量艦らしい名称でした。乗組員も地理学者、天文学者、数学者など多数がいました。

ラ・ペルーズが西欧人として、はじめて宗谷海峡を通過してから220年を記念して2007年(平成19)に顕彰碑が宗谷岬の高台に建立されました。ラ・ペルーズの記念碑はロシアにもあります。ペトロパブロフスク市街のレニンスカヤ通に面して見られます。またユジノサハリンスクのサハリン州郷土博物館にも胸像額があります。

ラックスマンによる大黒屋光太夫の送還

(第1回目の日露公式接触)

ラックスマンによる大黒屋光太夫の送還

(第1回目の日露公式接触)

1782年(天明2)、伊勢国白子(しろこ)から出航した神昌丸(しんしょうまる、千石船)が駿河沖で遭難し、船頭、大黒屋光太夫(だいこくや・こうだゆう 1751~1828、伊勢国若松村出身)とその乗組員、計16人が7ヶ月の漂流の末、アリューシャン(アレウト)列島のアムチトカ島に漂着しました。そこがどこであるかも知らないまま上陸し、先住民のアレウトと毛皮収集中のロシア人に救われました、その後、漂着者はロシアに抑留され、その間、カムチャツカではスエズ運河で知られるフェルナンド・レセップス(前出)の父マティユ・レセップス(Mathieu Maximilien Prosper Comte de Lesseps 1771~1828、フランスの外交官)に出会っています。その後、オホーツク、ヤクーツクを経てイルクーツクに移送されましたが、大黒屋は当時イルクーツクいた博物学者、キリル・ラックスマン(Kirill Gustavovich Laksman 1737~1796、フィンランド出身)の好意により女帝エカテリーナ二世にサンクトペテルブルグ近郊のツァールスコエ・セロの離宮で拝謁し、帰国を訴えました。その結果、遭難から10年後の1792年(寛政4)にキリルの子息、アダム・ラックスマン(Adam Kirillovich Laksman 1766~1806頃、陸軍中尉)がイルクーツク駐在総督の使者としてエカテリナ号(Ekaterina)で根室(ネモロ)に来航し、ロシアと日本との交易を求めるとともに、大黒屋と乗組員である水主(かこ)の磯吉、小市を送り届けました。小市は帰着直後に死亡し、また3名以外の神昌丸乗組員は、これまでに死亡やキリスト教に改宗して残留を希望していました。大黒屋と磯吉は帰国後、一度だけ伊勢への帰郷を許されましたが、生涯を幕府の薬草園に居住させられました。

松前藩はラックスマン来航の際、根室へ藩士の鈴木熊蔵(生没年不明)と藩医の加藤肩吾(生没年不明)を派遣しました。鈴木と加藤はラックスマンの所持した地図などを貸借したり、ロシア語を学習したり友好的であったようです。遅れて幕府の役人も根室に到着しました。ラックスマンのエカテリナ号は日本側の要望で根室から箱館へ回航され、幕府からは石川忠房(いしかわ・ただふさ 1756~1836、左近将監とも、旗本)が派遣されましたが、石川はラクスマンを松前に呼び寄せ、漂流日本人の身柄を引き受けるとともに、鎖国が国是のため長崎以外では交易しないことをつたえ、長崎への入港を許す「信牌」(許可書、免許状)を与え、事実上、国交は拒否しました。信牌にはキリスト教の像、書物の持ち込みを禁止する旨と寛政五年六月二十七日の日付、石川将監 林大学の署名印があります。石川はラクスマンが帰国した際、「こと国(異国)の 船ふき送れ 日の本の たみを恵みの 天津神風」と詠んでいます。

1779年に英国のクック、1787年にはフランスのラ・ペルーズがともにカムチャツカに寄港しており、これら両国の活動に対抗して千島列島を正式にロシアの領土にすることと、千島海域で捕獲した海獣の毛皮やロシア本国の製品の販路を拡大するために、太平洋にロシア植民地を設けようとしました。この目的でロシアが国家として日本へ使節を派遣したと考えられます。当時ラックスマンの一行は根室、厚岸の海岸図を作成しています。この地図の原本はロシア軍事歴史古文書館所蔵ですが、複製は「根室市歴史と自然の資料館」で見られます。この時期、外国からの来航船はすべて帆船でしたが、羅針盤や六分儀を備え、自船の経緯度の測定を行い、不十分ながらも海図は備え付けていました。航行中はさらに正確な海図を作成するため、沿岸陸地の地形や水深などの水路測量も行いました。

大黒屋の漂流記とロシアでの見聞は江戸の幕府で語らされ、記録文書もあります。1794年(寛政6)に桂川甫周(かつらがわ・ほしゅう 1751~1809、国瑞(くにあきら)とも、将軍家斉の侍医、蘭学者)が大黒屋と磯吉から聞きだし、自らの知識を加えて綴った「北槎聞略」(ほくさりゃくぶん)、尋問の様子を記録した「標民御覧之記」、「地球全図」はよく知られており、日本初のロシア案内書として、いまもその学術的価値は失われていません。「北槎聞略」のなかで測量関係では「沙漏」(すなどけい)と「カンパルシカ」があります。前者はガラス瓶と鉄砂を用いた砂時計で「海上にて更(とき)を量る具なり」の説明があり、また後者は「海上里程(みちのり)を量る器なり」の説明があり、測程儀(ログ)と思われます。一定の長さに、指標をつけた縄の先端に木製の浮きをつけ、これを投げおろすことを繰り返し、砂時計により速度と移動距離を求めるようです。木製の浮きは、英国ではログシップとよばれますが、カンパルシカの語源、カンバラ(камбала)はロシア語で魚の「カレイ」のことです。形がログシップと似ているため、そのように呼ばれたようです。[桂川甫周著、亀井高孝校訂:北槎聞略 岩波文庫 1990 p227、漂流記は「飄海送還始末」(ひょうかいそうかんしまつ)として二之巻、三之巻に記述p23-69]、[山下恒夫:大黒屋光太夫 岩波新書 2004]、[井上靖:おろしや国酔夢譚 文春文庫 1974、1992年、大映により映画化、監督は佐藤純彌、主演は緒形拳]

ラックスマン来航の記念碑は根室市役所西の「ときわ台公園」にあり「歴史の然(ぜん)」と呼ばれています。1994年(平成6)根室市ににより設置されたもので、作者は池田良二(いけだ・りょうじ 1947~)です。また近くの花咲ロードにある根室警察署の、よう壁にはラックスマン来航の図が描かれています。

ラックスマン来航の記念碑は根室市役所西の「ときわ台公園」にあり「歴史の然(ぜん)」と呼ばれています。1994年(平成6)根室市ににより設置されたもので、作者は池田良二(いけだ・りょうじ 1947~)です。また近くの花咲ロードにある根室警察署の、よう壁にはラックスマン来航の図が描かれています。

大黒屋の出身地、三重県鈴鹿市には関係史跡が多数あります。近畿日本鉄道「伊勢若松」で下車すると駅前には2011年(平成23)に建立された大黒屋の立像が見られます。ここから南へ徒歩20分のところに若松小学校があり、その北西の公民館駐車場に「開国曙光」と題する顕彰碑があります。小学校の東には大黒屋光太夫記念館があり古文書、地図などが展示されています。この記念館の南にある心海寺は大黒屋と行動をともにした磯吉の菩提寺です。さらに南へ千代崎漁港に向かうと若松東共同墓地があり、このなかに大黒屋の実家、亀屋一門の墓と神昌丸乗組員一同の供養碑があります。消息を絶った2年後の1784年(天明4)に建立されました。供養碑正面には「釋久味霊 南無阿弥陀佛 俗名 光太夫」、側面には小市など乗組員の名前が刻まれています。千代崎漁港の防潮堤には大黒屋の漂流記が壁画として描かれています。千代崎漁港から南へ3キロメートルのところに神昌丸の出航の地、白子(しろこ)港があります。1991年(平成3)、白子港緑地公園に記念碑が建てられました。井上靖の文学碑「大黒屋光太夫・讃」と彫刻家三村力(みむら・つとむ)の「刻の軌跡」と題する作品です。

墨田区両国二丁目の回向院(えこういん)には、災害による犠牲者を弔う供養碑が多く建立されており、そのなかには海難供養碑もあり、1789年(寛政1)に建立された帆かけ船型、高さ90センチメートルの供養碑には「溺死一切精霊 勢州白子 俗名 光太夫」と大黒屋の名前も刻まれ遭難死とされていました。供養碑は境内墓地入口石段手前の南側にあります。すぐ近くには浄瑠璃の竹本義太夫墓もあります。大黒屋は江戸本郷元町の興安寺に葬られたことになっていますが、現在、本郷にある興安寺は新しいビルになっており大黒屋の墓は確認できません。伊勢若松の若松東共同墓地にあるのは供養塔であって墓ではありません。

墨田区両国二丁目の回向院(えこういん)には、災害による犠牲者を弔う供養碑が多く建立されており、そのなかには海難供養碑もあり、1789年(寛政1)に建立された帆かけ船型、高さ90センチメートルの供養碑には「溺死一切精霊 勢州白子 俗名 光太夫」と大黒屋の名前も刻まれ遭難死とされていました。供養碑は境内墓地入口石段手前の南側にあります。すぐ近くには浄瑠璃の竹本義太夫墓もあります。大黒屋は江戸本郷元町の興安寺に葬られたことになっていますが、現在、本郷にある興安寺は新しいビルになっており大黒屋の墓は確認できません。伊勢若松の若松東共同墓地にあるのは供養塔であって墓ではありません。

石川忠房がラックスマンに信牌を与えたのは老中の松平定信(まつだいら・さだのぶ 1758~1829、徳川吉宗の孫)の指示によるもので、ロシアとの武力衝突を避け、無防備の江戸への来航を拒むためでした。松平は前老中である田沼意次(たぬま・おきつぐ 1719~1788)の政策をことごとく退けて「寛政の改革」によって幕府財政の再建を目指しましたが、その苛烈さから、わずか6年で幕閣を去りました。松平は老中失脚後、陸奥白河藩(現福島県)の藩政に専念し、庶民からは名君として慕われました。墓は江東区白河一丁目、東京メトロ「清澄白河」のすぐ南にある霊巌寺で本堂左の墓地になります。霊巌寺周辺の地名である清澄白河は松平定信の白河藩に由来します。

石川忠房がラックスマンに信牌を与えたのは老中の松平定信(まつだいら・さだのぶ 1758~1829、徳川吉宗の孫)の指示によるもので、ロシアとの武力衝突を避け、無防備の江戸への来航を拒むためでした。松平は前老中である田沼意次(たぬま・おきつぐ 1719~1788)の政策をことごとく退けて「寛政の改革」によって幕府財政の再建を目指しましたが、その苛烈さから、わずか6年で幕閣を去りました。松平は老中失脚後、陸奥白河藩(現福島県)の藩政に専念し、庶民からは名君として慕われました。墓は江東区白河一丁目、東京メトロ「清澄白河」のすぐ南にある霊巌寺で本堂左の墓地になります。霊巌寺周辺の地名である清澄白河は松平定信の白河藩に由来します。

石川忠房はラックスマンに、長崎への入港を許す信牌を与えましたが、1798年(寛政10)に勘定奉行兼道中奉行になり駅制の改革をしました。中山道安中宿が人馬の調達に苦しんでいたときには、負担を軽くして地元の人たちに慕われ、生神として祀られました。1801年(享和1)には蝦夷地御用掛を兼務しています。石川の墓は新宿区原町2-20幸国寺にあり、地下鉄都営大江戸線「牛込柳町」のすぐ北になります。墓は山門左の墓地、左奥です。

石川忠房はラックスマンに、長崎への入港を許す信牌を与えましたが、1798年(寛政10)に勘定奉行兼道中奉行になり駅制の改革をしました。中山道安中宿が人馬の調達に苦しんでいたときには、負担を軽くして地元の人たちに慕われ、生神として祀られました。1801年(享和1)には蝦夷地御用掛を兼務しています。石川の墓は新宿区原町2-20幸国寺にあり、地下鉄都営大江戸線「牛込柳町」のすぐ北になります。墓は山門左の墓地、左奥です。

英国のブロートン来航

英国のブロートン来航

1796年(寛政8)には英国海軍のブロートン(William Robert Broughton 1762~1821)が探検と測量の目的でプロヴィデンス号で蝦夷地に来航、蝦夷地南部の虻田に上陸、天測を行っています。この際、有珠山や駒ヶ岳で取り巻かれている内浦湾を噴火湾(Volcano Bay)と呼んでいます。翌日は絵鞆(えとも、現室蘭市)に来航、絵鞆湾の測量、船の修理を行い太平洋岸沿いに東に向かい、南千島の探検後、一たんマニラに帰港しました。松前藩はブロートン来航の際、現地へ藩士、工藤平右衛門(生没年不明)と藩医、加藤肩吾(生没年不明)を派遣しました。工藤、加藤はブロートンと地図の交換などをしているようです。この頃、蝦夷地の地理踏査、民族調査や地図作成については松前藩はあまり積極的でなく、幕府によって直接、行われることが多いようでした。

ブロートンは翌年、再び蝦夷地に来航し絵鞆に上陸しようとしましたが、前回と異なり、松前藩の砲撃準備におそれをなし津軽海峡に向かい松前沖を通過、蝦夷地西岸をへて樺太(カラフト)西岸を北上しました。1787年(天明7)に来航したラ・ペルーズよりも奥深く入りましたが、樺太が島とは確認できず、半島と判断してマニラに引き返しています。[岡本愛子:日本の北を旅した人々 樺太を描く ブロートンの場合 「地理」古今書院 2019.8月号p92-100、9月号p65-73]、[高倉新一郎:我国に於ける北海道本島地図の変遷(二)「北方文化研究報告 」第七輯 北海道大学 1952 p136-138]

虻田への来航上陸の説明板はJR「洞爺」の近傍、海岸に面して立っています。また室蘭ではプロビデンス号の記念石碑が室蘭市祝津町の道の駅「みたら室蘭」の前庭海側にあり、「来航記念碑」は祝津町の市立室蘭水族館の前庭に1955年(昭和30)、室蘭ロータリークラブによって建てられています。プロビデンス号の航海中死亡した乗組員の墓がこの先の海上、大黒島にあります。韓国ソウルの英国大使館内のパブは"Broughton's Club"と名付けられているそうです。千島列島、得撫島の北に位置する武魯頓(ブロートン)島はブロートンの名前を採っています。

若宮丸の遭難とロシア使節レザノフ来航

(第2回目の日露公式接触)

若宮丸の遭難とロシア使節レザノフ来航

(第2回目の日露公式接触)

1793年(寛政5)11月、石巻を出航した若宮丸は沖船頭の平兵衛以下16人が乗り組み、米千百石を積んで江戸に向いました。しかし悪天候に遭遇し船は大破、漂流し翌年5月にアリューシャン列島の小島、オンデレィッケ島に漂着しました。ここでロシア船に助けられてオホーツクからイルクーツク、さらにペテルスブルグに送られ皇帝アレクサンドル一世(Aleksandr Ⅰ Pavlovich Romanov 1777~1825)に拝謁しました。帰国を希望した水主(かこ)で寒風沢島(さぶさわじま)出身の津太夫(つだゆう 1744~1814)、左平と宮戸島出身の儀兵衛、多十郎の計4人は1804年(文化1)、日本との交易を求めたロシア使節レザノフ(Nikolai Petrovich Rezanov 1764~1807、皇帝の侍従)の船で日本に帰国できましたが、残りは現地で死亡または残留を希望しました。送還された漂流者は日本人として初めての世界一周となりました。

津太夫などの漂流乗組員は帰国後、幕府の厳しい取調べを受け仙台藩に引き渡され、蘭学者、大槻玄沢(おおつき・げんたく 1757~1827、陸奥国一関藩、蘭学者、ビールを紹介)と志村弘強(しむら・ひろゆき 1767~1843、儒学者、陸奥国出身)によって詳細な聞き取りが行われました。漂流記や見聞記は大槻、志村によって「環海異聞」(かんかいいぶん)として1807年(文化4)に編集されました。その中には長崎に帰還の際の測量について描かれています。 「向ふに高山見へけれは、半月形りの器にてこれを測りたり。是肥前国温泉か嶽なり。按に此器はオクタント又イスタラビなといふ測量器なるへし。」[大槻玄沢・志村弘強編、杉本つとむ・岩井憲幸解説:環海異聞 八坂書房 1986 p377]

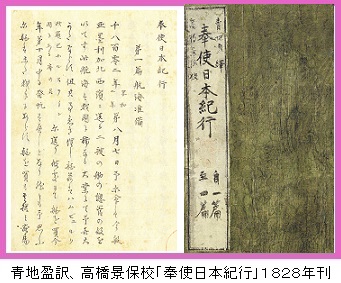

オクタントは八分儀、イスタラビはアストロラーベ(天文計算盤)のことです。測量と手持ちの海図によって自船の位置を確かめました。これらの測量機器の名称は編者の蘭学者、大槻玄沢などによって漂流民の伝聞を翻訳したものと思われます。ナジェジダ号の艦長クルーゼンシュテルンの著作「日本紀行」によれば英国トロートン社(Troughton)製の天体望遠鏡、六分儀、方位羅針盤はじめ多種多量の測量機器を積み込んでいたようです。[青地盈訳、高橋景保校:奉使日本紀行 第一篇航海準備 1828、頁なし、毛筆による写本、同志社大学蔵]、[クルウゼンシュテルン著、羽仁五郎訳注:クルウゼンシュテルン日本紀行 雄松堂書店 1931 p62-64]

石巻市の禅昌寺には若宮丸乗組員の供養塔があります。若宮丸の持ち主である石巻裏町の米澤屋平之丞によって1799年(寛政11)、生死不明のまま七回忌供養として建立されました。1989年(平成1)、禅昌寺の庭園を整備中に石橋の土台になっていた碑が発見され現在地に再建されました。禅昌寺はJR「石巻」から国道398号に沿って西600メートルにあります。またJR「野蒜」(のびる)から南へ車で20分のところにある東松島市宮戸島室浜の漁港を見下ろす高台には室浜出身の乗組員儀兵衛、多十郎の「オロシヤ漂流記念」の碑があります。さらにこの位置から1.5キロメートル西にある宮戸門前の観音寺には儀兵衛、多十郎の碑と墓があります。

1804年(文化1)に若宮丸の津太夫らを送還したロシア使節レザノフは露米会社の総支配人でもありましたが、イルクーツクに本店をもつ毛皮商人シェリコフ(Grigory Ivanovich Shelikhov 1747~1795)の娘婿でした。シェリコフはロシア領アメリカの毛皮をあつかう露米会社の基礎を設立しました。レザノフはロシア皇帝アレクサンドル一世の命により日本との交易を求めてナジェジダ号(450トン)と僚船ネヴァ号(350トン)で大西洋、太平洋を西回りで横断して長崎へ来航しました。ナジェジダ号の艦長はクルーゼンシュテルン(Ivan Fedorovich Krusenstern 1770~1846、当時海軍大尉、エストニア出身)でした。レザノフは日本ではキリスト教が容認されていないことを考慮して船員に十字を切ることを禁止し、十字架や祈祷書などはすべて没収したようです。レザノフは1792年(寛政4)、ラックスマンに与えた長崎への入港を許す「信牌」を持参しており、また長崎ではオランダ商館長ドゥーフ(Hendrik Doeff 1777~1835)の助力も得ました。しかし半年間、出島に留め置かれたうえ、1805年(文化2)になって幕府は目付、遠山景晋(とおやま・かげくに 1764~1837 金四郎とも)を長崎に派遣し国交交渉を拒絶し、レザノフ一行は空しく帰国しました。

後に国内でも幕府の対応を遺憾とする雰囲気がひろまり、たとえば杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、若狭国小浜藩医、「解体新書」を刊行)は1807年(文化4)の著作「野叟独語」(やそうどくご、当時非刊行)のなかで、つぎのように批判しています。「愚夫庸俗の類は委細の事をも辨(わきま)へず、何か御異變の様にのみ心を得、はるばる音物(いんもつ)等持参せし使者を空しく御返被成(返り点)候は、夷狄ながら大國へ對し御無禮の様に申、彼を是とし此を非と思ふ様可(返り点)申聞ゆるなり」[滝本誠一編:日本経済叢書 巻19 1917(杉田玄白「野叟独語」)p4]

司馬江漢(しば・こうかん 1747~1818 絵師、蘭学者)も1811年(文化8)の著作「春波楼筆記」のなかで非難しています。「魯西亜の使者を、半年長崎に留め上陸をも免さず、其の上彼等が意に戻り、且其の返答甚失敬不遜、魯西亜は北方の辺地不毛の土にして、下国なりと雖も、大国にして属国も亦多し、一概に夷狄のふるまひ非礼ならずや、レザノットは彼の国の王の使者なり、王は吾国の王と異ならんや、夫礼は人道教示の肇(はじめ)とす、之を譬(たと)へば位官正しきに、裸になりて立つか如し、必や吾国の人を、彼等禽獣の如く思ふなるべし、嗚呼慨哉(うれたきや=気に入らない)」[司馬江漢:司馬江漢全集第二巻「春波楼筆記」八坂書房 1993 p96]

ナジェジダ号はその後、樺太南部のアニワ湾に寄りロシアの基地であるカムチャツカ半島のペトロパブロフスクに入港しました。レザノフは露米会社のマリア・マグダレナ号でアラスカへ、クルーゼンシュテルンはナジェジダ号で樺太の調査に向かいます。[ファインベルグ著、小川政邦訳:ロシアと日本 新時代社 1973 p109]、[大島幹雄:我にナジェージダあり デラシネ通信社 2017、石巻日日新聞2012~2014連載]、[チェーホフ著、中村融訳:サハリン島 岩波文庫 1953 下巻p21]

その後1806年(文化3)、レザノフが長崎で受けた冷遇の報復として、レザノフの示唆によって露米会社に属する海軍大尉フヴォストフ(Nikolai Khvostov)のユノナ号により、樺太南部の大泊、久春古丹(クシュンコタン)の番屋を襲撃し放火、略奪、番人4人を拉致、翌年には再度フヴォストフのユノナ号と海軍少尉ダヴィドフ(Gavriil I.Davydov)のアヴォス号により、択捉島の内保(ナイボ、南部西岸)の番屋と紗那(シャナ、中部西岸)の箱館奉行支配下にある会所を襲撃、番人や藩士、計6人を拉致しました。その後、得撫島、ふたたび樺太南部、そして利尻島では番屋を襲撃しましたが、利尻島では、これまで捕らえた番人などのうち8人を釈放しました。この事件はフヴォストフ事件または文化露寇ともいわれます。このとき択捉島の紗那にいた幕府の普請役雇(ふしんやくやとい、下級役人)で探検家の間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844)が事件の渦中にいました。幕府は箱館奉行の羽太正養に責任をとらせ解任しました。レザノフは1807年(文化4)、オホーツクからサンクトペテルブルグに向かい、シベリアを横断中にクラスノヤルスクで病死しました。フヴォストフとダヴィドフはロシア政府によって海賊行為とされ投獄されましたが、脱獄しスウェーデンとの戦争に従軍して功績をあげ、その後サンクトペテルブルグでの宴会の帰途、二人とも泥酔しネヴァ河の可動橋から転落水死しました。

択捉島などで捕捉された番人、計10人のうち8人は釈放され、残る2人は択捉島の番人小頭の中川五郎治(なかがわ・ごろうじ 1768~1848, 陸奥国北郡川内村出身)と稼方の佐兵衛になり、ロシアに抑留されましたが、佐兵衛は病死、残る中川は、1812年(文化9)ゴロブニン事件(後述)に際し、1810年(文化7)にカムチャツカに漂着した歓喜丸の水夫らととも送還されました。中川は3ヶ月間のオホーツクなどに滞在中に種痘法を学び、種痘の医学書も入手して帰国後、松前藩などの天然痘患者を救いました。医学書は長崎通詞の馬場佐十郎(ばば・さじゅうろう 1787~1822)によって翻訳され「遁花秘訣」(とんかひけつ)として出版されました。1848年(嘉永1)に死去しましたが、日本初の種痘法の導入の功が認められ、1918年(大正7)になってから北海道庁から拓殖功労者として表彰され、1924年(大正13)には従五位を追贈されています。[吉村昭:日本医家伝 中公文庫 2023 p136-156]

異国船打払令

異国船打払令

幕府による異国船の対応は1806年(文化3)に漂流船への薪水、食糧支給を命じ、穏便に退去させる「薪水給与令」(「文化の撫恤(ぶじゅつ)令」とも)によっていました。1808年(文化5)には英国艦船フェートン号(HMS Phaeton)が当時、敵対関係にあったオランダの商船を捜索するため、オランダ国旗を掲げて偽装、長崎に来航しオランダ商館員2人を拉致する事件が起こりました。当時、オランダはナポレオン戦争で敗北し、フランスの属領になって英国と対立していました。長崎奉行、松平康英(まつだいら・やすひで 1768~1808、図書頭(ずしょのかみ)とも)は人質の解放と英国艦の焼き討ちを画策しましたが、長崎の警護担当であった佐賀藩(鍋島藩とも)などが独自に兵力を減らしており、戦闘は不可能であったため、英国艦の要求どおり水、食糧、燃料を与えたことにより、人質は解放され英国艦は去りました。この事件により長崎奉行は国威を辱めたとして切腹しました。事件は日本側には実質的な被害がなく決着しましたが、幕府は英国に悪感情をいだき、以降、日本に接近する英国船を徹底して退去させました。この事件で幕府の防備の弱さが暴露され、深刻な事態になり、1825年(文政8)には清・オランダ船以外は撃退するという「異国船打払令」(「無二念打払令」とも)が発令されました。松平の墓所は長崎市鍛冶屋町5大音寺本堂のすぐ北、墓地入口の左にあります。

1837年(天保8)、日本人漂流民の音吉(おときち 1819~1867、乙吉とも、尾張国出身、英国艦隊の長崎来航に通訳として同行)などマカオで保護されていた7人を載せ、鹿児島湾と浦賀沖に現れた米国商船モリソン号(Morrison)を英国軍艦と誤認して、幕府の異国船打払令にもとづき、薩摩藩や浦賀奉行が砲撃、退去させました。後年、モリソン号は日本人漂流民の送還と通商、布教のために来航していたことが分かり、異国船打払令に対する批判が強まりました。この事件は「モリソン号事件」といわれます。

モリソン号事件にたいして高野長英 (たかの・ちょうえい 1804~1850、奥州水沢藩)は「戊戌夢物語」(ぼじゅつゆめものがたり)で、また 渡辺崋山(わたなべ・かざん 1793~1841 三河田原藩)は「慎機論」(しんきろん)によって、時勢に遅れた鎖国政策は、かえって外国の侵略を招くと批判し、両者とも「蛮社の獄」で断罪されました。しかし日本をめぐる国際情勢は緊迫しつつあり、1840年(天保11)にはじまった阿片戦争でも2年後にアジアの大国であった清国が破れ、香港が英国に割譲されるなど欧米列強の圧力も厳しくなり、幕府は沿岸警備を強化しましたが、日本の防衛力は極めて弱く、強大な西洋の軍事力を認識したことにより、1842年(天保13)には異国船打払令を廃止し、遭難した船にかぎり補給を認めるという新たな「薪水給与令」により、1806年(文化3)の薪水給与令と同等に戻すことになりました。

ゴロヴニンと高田屋嘉兵衛

ゴロヴニンと高田屋嘉兵衛

1811年(文化8)、ロシアのディアナ号が測量のため国後(クナシリ)島に近づいてきましたが、松前奉行の役人が艦長の海軍少佐ゴロヴニン(Vasilii Mikhailovich Golovnin 1776~1831、ゴローニンとも表記)を捕捉しました。1806年(文化3)のフヴォストフによる樺太などの襲撃に対する報復でした。翌年には廻船商人の高田屋嘉兵衛(たかだや・かへい 1769~1827、淡路島出身)が観世丸に乗り航行中、国後島南方でロシアのディアナ号に拿捕されました。その後、フヴォストフ襲撃については個人的な行為で、すでにロシアの法により処罰されているので政府は関知しないという釈明書をロシアの側が提出することで決着し、双方とも解放されます。解決には高田屋嘉兵衛自身が交渉を円滑に進めました。このできごとはゴロヴニン事件といわれます。以上はあらましです。ゴロヴニンの顕彰碑はサハリンのユジノサハリンスク駅前のレーニン通りとサハリンスカヤ通りの交差点に面した小公園にあります。1982年に建立されたもので、わたしは2018年7月に探訪しました。

レザノフ、クルーゼンシュテルンによる初めての世界周航以来、1807年(文化4)、ロシア皇帝アレクサンドル一世は二回目の世界周航を企て、海軍省は海軍少佐ゴロヴニンを指揮官に命じます。目的は日本との国交交渉ではなく、主として水路測量が使命であり、千島列島南部、オホーツク海西部のシャンタル諸島と北緯53度38分以北のタタール沿岸からオホーツクまでの間を正確に測量し地図を作成することでした。このあたりの地理は、北極、南極とならんで19世紀になっても不明瞭なところが残っていました。ゴロヴニンが選んだリコルド(Pyotr Ivanovich Ricord 1776~1855)を副長として、ロシアで1807年に建造された軍艦ディアナ号でクロンシュタット軍港を出発、大西洋、アフリカ南端の喜望峰、南太平洋をへてカムチャツカに達し、同地で2年間過ごし、この間、北米大陸の北西海岸までの測量や食糧輸送を行いました。

1811年(文化8)7月、ディアナ号は測量のため、一たん択捉(エトロフ)島の北端に上陸し、その後、国後島南端の泊(とまり)湾の東にあたるケラムイ岬に近づき沖合で停泊しました。このとき松前奉行国後陣屋の役人が策略によって艦長の上陸を促し、交渉のためボートで上陸したゴロヴニンはじめ8人を捕捉しました。この間、双方の砲撃もありました。泊湾は、この事件以降、ロシアではリコルドの命名による「背信湾」(裏切り湾とも)と呼ばれています。測量はここで打ち切られ、後にゴロヴニンが発表した地図は不完全なものになりました。

ゴロヴニンらは厚岸から陸路で箱館まで護送され、奉行所の牢に入れられ尋問をうけることになりました。この間、ゴロヴニンらは脱走も企てましたが、すぐに捕まえられ、その後、松前へ移送されました。ゴロヴニンらは松前では比較的自由になります。ゴロヴニンが幽閉されていた松前の牢屋は、現在の松前町神明にある徳山大神宮境内で鳥居左手の広場に「ロシア人ゴローブニン外幽閉地」と刻された碑が2000年(平成12)、松前ロータリークラブによって建てられています。

1811年(文化8)12月、幕府の下級役人であった間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844)は江戸から松前にきて、拘束されているゴロヴニンを訪ね、西洋の測量方法について学ぼうとしました。しかし間宮の高慢な態度と、あまりにも強い虚栄心がゴロヴニンの感情を害し、二人の関係は友好的ではなかったようです。間宮は英国製の六分儀、象限器、製図器具、水準器などを携え、それらの使い方や水路測量や天体観測について教えを強要しました。ゴロヴニンによれば、間宮は六分儀で緯度を求める方法は習得していましたが、月距法による経度の測定方法が分からず、これを尋ねましたが、ゴロヴニンは手元に数表などがないとして断りました。またゴロヴニンは間宮の話により、これまで半島とおもわれていた樺太が島であり、さらに樺太は北方が支那、南方は日本に属し、島の境目には石碑を立てあることなど知らされています。しかしゴロヴニンは威圧的な間宮に敵意をもち、その後も樺太を半島とみなして、間宮の功績を認めようとしませんでした。間宮は自分でつくった酒をロシア水兵たちにふるまい、友好的な雰囲気もあったようです。この酒は間宮がコメから蒸留したウオッカ(焼酎)のようなもので、当時ロシアではコメは「サラセン人のキビ」(サラセンスカヤ・シュノー)といわれていました。[ゴロウニン著、大塚博人訳:幕末日本見聞録 大觀堂出版 1943 p246-248、原本は「1811、12、13年に於ける日本人の許での虜囚生活に関する海軍中佐ゴロヴニンの手記」ロシア海軍印刷局 1816]、[ゴロヴニン著、井上満訳:日本幽囚記 岩波文庫 1946 上巻p71、p367-371]、[吉村昭:間宮林蔵 講談社文庫 1982 p243]、[榎本武揚ほか・和田敏明編:千島誌 北方未公開古文書集成 第七巻 叢文社 1979 p33]、[NHKラジオ:まいにちロシア語中級 NHK出版 2020年10月号 p101-103]

ディアナ号艦長のゴロヴニンが連れ去られた後、副長のリコルドは、いったんオホーツクに戻り体制をたてなおし、1812年(文化9)7月、ロシア本国の命によりゴロヴニンなどの生存状況を調べるために、ディアナ号と僚船ゾーチック号で国後島に向かいます。この際、摂津国の商船、歓喜丸などの遭難者7人が同乗、国後島に送還されました。ついでリコルドは官船、観世丸の廻船商人であった高田屋嘉兵衛(たかだや・かへい 1769~1827)はじめ5人を国後島の南方海上で拿捕しました。観世丸は択捉島から箱館に航行中でした。

高田屋嘉兵衛は淡路国都志本村(つしほんむら)の出身で酒田・松前の航路を開き、近藤重蔵をはじめとする幕府の北方探検にも協力し、1799年(寛政11)に国後・択捉両島間の国後水道に航路を開いています。それまでは国後水道は潮流が速い海峡で先住民の小船が命がけで渡っているだけでした。高田屋はカムチャツカのペトロパブロフスクに連行されますが、リコルドに対し、1806年(文化3)のフヴォストフによる襲撃について、ロシア側の釈明書を幕府に提出することを提言し、リコルドは同意し、交渉のためカムチャツカとオホーツクを往復します。この頃、ロシアはナポレオン軍の来襲で苦戦しており、政府が日本との交渉にかかわる余裕は少なかったようです。1813年(文化10)、フヴォストフらによる襲撃は独自の暴挙であって国家の命によったものではなく、フヴォストフらは逮捕された、とのオホーツクの長官による釈明書を携え、高田屋はリコルドとともにディアナ号で国後島に戻ります。

高田屋は泊村に上陸して会所にロシア側の釈明書を手渡し、経緯を説明しました。高田屋は国後島の泊沖に停泊中でリコルドが待つディアナ号を泊村のゼンベコタンから、なんども往復しました。この際、リコルドは自分のハンカチを裂き片方を高田屋に渡し高田屋は帰艦の都度、合図につかいました。このハンカチは後にリコルドの自筆で「ダイジナコト 日本人高田屋嘉兵衛との友情の証」と書かれ、リコルドの遺品となりました。また国後島泊沖に停泊の間、高田屋はロシアの公式釈明書があればゴロヴニンを釈放するという、松前奉行支配吟味役の高橋重賢(たかはし・しげたか、1758~1833、越前守、三平とも)からの論書(ゆしょ)を取りつぎ、さらにリコルドへゴロヴニンからの直筆の書簡も届け、リコルドと一たん別れ箱館に帰還しました。

一方、リコルドは、シベリア全土を統治するイルクーツクの総督トレスキン(Nikolai Ivanovich Treskin 在任1806~1819)による釈明書を求め国後島からオホーツクを往復した後、絵鞆(えとも、室蘭南部)をへて箱館に向かいます。箱館で高田屋と再会、正式の釈明書を松前奉行に提出し、1813年(文化10)、松前から箱館に移されたゴロヴニンはじめ8人は解放されます。事件の解決は、高田屋とリコルドが互いの信頼により円滑に交渉を進めた成果といわれています。高田屋嘉兵衛には松前奉行所を通して江戸の老中から報奨があり金5両(現在価値で50万円程度か)が贈られました。

事件解決後の箱館に残る高田屋嘉兵衛とカムチャツカに戻るリコルドとの別れは「リコルドの手記」に劇的な描写があります。「灣口では別れに臨んで、乗組員は『ウラー!』を唱えた。それから宏量で開けた高田屋嘉兵衛に對して、感謝と敬意を表するため、全乗組員は殊のほか力をいれて、『大将、ウラー!』を三唱した。熱心なわが友嘉兵衛は、手下の水夫たちを従へ、乗ってきた艀の一番高い所に立って、大空に向かって手を突き上げながら、力一杯に『ウラー! ディアナ!』と叫ぶのであった。これはわれわれの事件の目出たき完結に對する大きな喜びと、訣別の悲しみをまざまざと示すものであった。」[リコルド著、井上満訳:艦長リコルドの手記 岩波文庫(ゴロヴニン著「日本幽囚記」の下巻末尾に併記) 1946 P359]

その後、ゴロヴニンは1817年にカムチャツカ号で再度、極東アジア遠征航海を行っています。1823年、海軍中将として海軍主計総監に任命され、1831年にサンクトペテルブルグで病没しました。リコルドはカムチャツカ方面、地中海方面での司令官を歴任、1843年には海軍大将に昇進、1855年にサンクトペテルブルグで死去しました。高田屋はこの事件後、しばらく箱館に滞在していましたが1818年(文政1)に出身地の淡路に帰り、1827年(文政10)、59歳で病没します。死後、箱館の高田屋の店はロシアとの密貿易の疑いにより、1833年(天保4)、闕所(けっしょ、没収)処分になり閉鎖、廃業しました。

ゴロヴニンは日本での2年間のできごとを「日本幽囚記」(原題「1811、12、13年に日本に捕らわれの身となったワシリー・ミハイロヴィッチ・ゴロヴニンの手記」)に著しています。1815年にロシアで出版されましたが、各国語に翻訳され、日本では1825年(文政8)に「遭厄日本紀事」として出版されました。これは松前でゴロヴニンからロシア語を習得した、長崎通詞の馬場佐十郎(ばば・さじゅうろう 1787~1822)がオランダ商館長から蘭語版を借り受け翻訳に着手し、馬場の病没後、杉田立卿(すぎた・りゅうけい 1787~1846、杉田玄白の次男)と青地林宗(あおち・りんそう 1775~1833)が引き継ぎ完成させたものです。高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829)が校訂しています。さらに日本では1897年(明治27)海軍省軍令部訳「日本幽囚実記」としても出版されています。リコルドも「対日折衝記」があり「日本幽囚記」の附録になって出版されています。高田屋嘉兵衛については高田屋自身の著作はありませんが、本人口述による1814年(文化11)に完成された「高田屋嘉兵衛遭厄自記」があります。

ゴロヴニンの「日本幽囚記」はロシア以外にも西欧でも広く読まれ人気を博しました。日本が野蛮で奇妙な国という、これまでの西欧人のイメージを打ち破った優れた作品です。ロシアのカサートキン(Ivan Dimitrovich Kasatkin 1836~1912 修道名はニコライ)はサンクトペテルブルク神学校に在学中、ゴロヴニンの「日本幽囚記」の一部を雑誌で読み、日本人に対する深い親愛の念を抱き、1861年(文久1)、志願して在箱館ロシア領事館の司祭として着任し、日本に「正教」を伝道しました。箱館では、のち同志社の創立者となる新島襄(にいじま・じょう 1843~1890)との交流もありました。1873年(明治5)には東京に移り、1891年(明治24)に復活大聖堂(通称ニコライ堂)が竣工し、神田ニコライ堂のニコライとして親しまれました。以上に述べたゴロヴニン事件については、つぎの文献を全般にわたり参考にしました。[ゴロヴニン著、井上満訳「日本幽囚記」岩波文庫 1946]、[司馬遼太郎:菜の花の沖 文春文庫 2000]、[司馬遼太郎:ロシアについて 文春文庫 1989]、[斉藤智之編:高田屋外交 高田屋顕彰館 2014、日露の関連地図、文書が多数掲載、翻刻あり」

高田屋嘉兵衛の故郷、兵庫県洲本市五色町都志(つし)には高田屋の業績を記念する施設が多数あります。洲本市役所五色庁舎前バス停裏の広場には1915年(大正4)に全国からの寄付金で設置された高さ6メートルの記念碑が見られます。記念碑上部の題額は「正五位高田君碑」になっていますが、揮毫は元徳島藩主、蜂須賀茂韶(はちすか・ もちあき 1846~1918)によるものです。すぐ近くの高田屋旧家跡には「高田屋嘉平翁記念館」があり、数々の地図や遺品の展示や高田屋が愛用した角ばった木製筒の望遠鏡も見られます。

高田屋嘉兵衛の故郷、兵庫県洲本市五色町都志(つし)には高田屋の業績を記念する施設が多数あります。洲本市役所五色庁舎前バス停裏の広場には1915年(大正4)に全国からの寄付金で設置された高さ6メートルの記念碑が見られます。記念碑上部の題額は「正五位高田君碑」になっていますが、揮毫は元徳島藩主、蜂須賀茂韶(はちすか・ もちあき 1846~1918)によるものです。すぐ近くの高田屋旧家跡には「高田屋嘉平翁記念館」があり、数々の地図や遺品の展示や高田屋が愛用した角ばった木製筒の望遠鏡も見られます。

五色庁舎から1キロメートル東の高台には広大な公園「ウエルネスパーク五色」があり、「高田屋嘉兵衛公園」ともよばれています。このなかの高田屋顕彰館(菜の花ホールとも)には高田屋の関係品や北前船モデルの展示があり、カムチャツカでのリコルドと高田屋の会談の様子が銅刻像で見られます。台座には「各国それぞれ相異なる固有の習慣を有しているが真に正しき事はいずれの国においても正しき事と認められる」と刻まれています。松前奉行の服部貞勝(はっとり・さだかつ 1761~1824)がゴロヴニンの釈放に際し贈った言葉です。また屋外の芝生には1996年(平成8)に設置されたゴロヴニンと高田屋の「日露友好の像」が見られます。この像の台座石は国後島から搬入されたものです。

高田屋嘉兵衛公園北西の高台には1994年(平成6)に設置された「日本の誇る高田屋嘉兵衛翁此の地に眠る」の碑があり、西へ少し下ったところに高田屋の墓所があります。向かって右が嘉兵衛、左は弟、金兵衛の墓です。

高田屋嘉兵衛公園北西の高台には1994年(平成6)に設置された「日本の誇る高田屋嘉兵衛翁此の地に眠る」の碑があり、西へ少し下ったところに高田屋の墓所があります。向かって右が嘉兵衛、左は弟、金兵衛の墓です。

北海道根室市にある金刀比羅神社は1806年(文化3)、高田屋が根室での場所請負の際、海上安全や漁業発展などのを祈願して、当時「子モロ」と呼ばれていた根室松ヶ枝町附近に社殿を創建されましたが、1881年(明治14)に現在地に移されました。1986年(昭和61)、高田屋の偉業を顕彰して銅像が金刀比羅神社奉賛会によって建立されました。

北海道根室市にある金刀比羅神社は1806年(文化3)、高田屋が根室での場所請負の際、海上安全や漁業発展などのを祈願して、当時「子モロ」と呼ばれていた根室松ヶ枝町附近に社殿を創建されましたが、1881年(明治14)に現在地に移されました。1986年(昭和61)、高田屋の偉業を顕彰して銅像が金刀比羅神社奉賛会によって建立されました。

函館市内、護国神社坂のグリーンベルトにはゴロヴニン事件を契機とした「日露友好の碑」と高田屋の銅像があります。銅像は1958年(昭和33)、函館開港100周年と高田屋嘉兵衛の功績をたたえて建てられました。制作したのは梁川剛一(やながわ・ごういち 1902~1986、函館出身の彫刻家)です。正装の仙台平の袴、白足袋、麻裏草履を履き、帯刀し、松前奉行からの論書(ゆしょ)を持ちディアナ号に乗り込む姿が再現されています。また函館市船見町の称名寺には「高田屋嘉兵衛顕彰碑」があり、高田屋の功績とともに「何れ邦土にも其の邦の風習はあるが斯様な仕事を為せる者を真の愛国者とす」と日露両国語で記されています。称名寺には高田屋一族の墓所もあります。函館では高田屋をゴロヴニン事件の解決だけでなく海産物の通商によって地元の発展に寄与したことが大きく評価されています。

高田屋嘉兵衛の事績は司馬遼太郎の小説「菜の花の沖」として1979年(昭和54)から約3年にわたり産経新聞に連載され、その後、単行本として出版されています。また2000年(平成12)にはNHKで連続テレビドラマとして放映され、高田屋嘉兵衛には竹中直人(たけなか・なおと 1956~)が出演しました。

ゴロヴニン事件後の蝦夷地の状況

1814年(文化11)にゴロヴニン釈放の際に渡されたイルクーツク総督トレスキンの国交を求める書簡にたいする回答の受け取るため、ノヴィコフ(またはノヴィツキー)がボリス・イ・グレプ号(Boris and Gleb)で択捉島に来航しましたが、高橋重賢をはじめとする日本側の到着が逆風により遅延したため、ロシア側は引き返しました。日本側が用意していた回答は日本の領土は南から択捉島まで、ロシアは北からシムシル島まで、両島間の得撫島などは双方立ち入り禁止とするものでした。日本、ロシア双方のすれ違いにより択捉島での会談は反故になりましたが、幕府は以後、積極的に国境問題の会談にこたえる必要はないと判断しました。徳川十五代史によれば1814年(文化11)に「魯人ト界域ヲ定メ、エトロフヲ以テ我地トシ、中間ニウルツフ島ヲ置テ、シモシリ以北ヲ魯人ノ領ト定ム、是ヨリ後、魯船復來ラズ、北邊静平ナリ」とあります。ここでいったん、箱館奉行は役割を終えました。[内藤耻叟編:徳川十五代史 第拾壹編 巻之十七 博文館 1893 p5]

18世紀末から、多くの外国船が捕鯨や貿易を希望し来航していますが、漂流民が保護された後、送還されることもありました。前述のように、1782年(天明2)、伊勢から出航した神昌丸の大黒屋光太夫などはラックスマンにより送還、1793年(寛政5)11月、石巻を出航した若宮丸の津太夫などはレザノフにより送還されました。1803年(享和3)には南部領牛滝村から出航、箱館領臼尻から江戸に向かった慶祥丸の継右衛門は第3島の幌延(パラムシル)島に漂着後、ロシア人の助力を得てペトロパブロフスクに到達、その後、独力で幌延島経由、択捉島に戻っています。1810年(文化7)、摂津国三影村から出航した歓喜丸の遭難者7人はカムチャツカに漂流、ゴロヴニン救出にむかったリコルドにより国後島に送還されています(前述)。1812年(文化9)、薩摩国脇本から出航した永寿丸は千島第6島のハリムコタン島に漂着、生存者3人は択捉島に送還、1813年(文化10)、尾張国の督乗丸の生存者3人は1年5ヶ月、太平洋を漂流し英国船に救助され、露米会社の本拠地シトカ島経由、ペトロパブロフスクに送られ、その後、1816年(文化13)にロシアは薩摩の永寿丸と尾張の督乗丸の漂流民6人を送還するためスレドニーを船長とするパーヴェル号を択捉島へ派遣しましたが、漂流民の1人は船中で死亡、天候不順で接岸できず漂流民5人に小舟を与えて帰還させました。ゴロヴニン事件後も蝦夷地には外国船の来航、漂流民の帰還が多数ありました。[渡辺京二:黒船前夜 洋泉社 2019 p457-458]

1831年(天保2)、英国(オーストラリア)の捕鯨船レディ・ロウエナ号がタスマニアから厚岸に来航、羨古丹(ウラヤコタン、現浜中町)に上陸し、松前藩と交戦がありました。

1832年(天保3)、蝦夷地の江差から江戸に向かった越後の五社丸はハワイのオハフ島に漂着後、漂流民はシトカ島経由オホーツクに送られました。1836年(天保7)に露米会社のオルロフ少尉がウナラスカ号で漂流民3名を送還するため厚岸に来航しましたが砲撃をうけ、漂流民は択捉島へ上陸させられました。

1838年(天保9)、越中の長者丸(650石積、船頭吉岡屋平四郎以下10人乗り) は仙台領唐丹(とうに)湊を出帆後、嵐により遭難、6ヶ月間漂流後、米国捕鯨船に救助されハワイを経てカムチャツカに送られ、1843年(天保14)、露米会社のガヴリーロフ少尉がフロムイセル号で生存漂流民を択捉島に送還しました。江戸で取り調べ後、1848年(嘉永1)に生存者4名が越中に帰還しました。漂流記は遠藤高璟(えんどう・たかのり 1784~1864、加賀藩士、測量家)による「時規(とけい)物語」のほかに古賀謹一郎(こが・きんいちろう1816~1884 幕府の儒者)による「蕃談」(ばんだん)があります。

1846年(弘化3)、米国捕鯨船ローレンス号(Lawrence)が難破し乗組員7人がボートで択捉島に上陸しましたが、長崎へ護送されオランダ船で米国に送還されました。

1848年(嘉永1)、米国捕鯨船プリマス号(Plymouth)から一船員、マクドナルド(Ranald MacDonald 1824~1894、カナダ出身、冒険家)がボートで焼尻島に偽装漂着し、さらに利尻島に回航し捕えられ、また同年、米国捕鯨船ラゴダ号(Lagoda)の乗員15人が西蝦夷地に漂着、この2件の漂着者たちも長崎に護送され、オランダ商館を介して、グリン艦長(James Glynn 1800~1871)の率いる米国軍艦プレブル号(USS Preble)で送還されています。当時、日本側は遭難漂着者を罪人扱いをしているという悪評があり米国内で問題になりました。

1850年(嘉永3)紀州の天寿丸(13人乗り組み)は江戸からの帰途、伊豆沖で遭難し、北太平洋上で米捕鯨船に救助されました。途中でロシア船に分乗しハワイで合流、1852年(嘉永5)露米会社のメシシコフ号で下田へ送還されました。また同年、オーストラリアの捕鯨船イーモント号が来航、厚岸で座礁し乗組員32人が上陸し翌年、長崎経由で送還されました。

プチャーチンの来航と国交交渉

(第3回目の日露公式接触)

プチャーチンの来航と国交交渉

(第3回目の日露公式接触)

1853年(嘉永6)、ロシアはプチャーチン(Jevfimij Vasil'evich Putjatin 1803~1883、ニコライ1世の侍従武官長、パリで死去)をパルラーダ号(Pallada)、艦長はウンコフスキー(Ivan Semyonovich Unkovski 1822~1886)、で長崎に派遣してきます。米国のペリー(Matthew Calbraith Perry 1794~1858)の江戸来航の一ヶ月半後のことで、ゴロヴニンの事件後40年を経過しています。ロシアとしてはレザノフが座乗するクルーゼンシュテルンによるナジェジダ号、ゴロヴニンによるディアナ号の周航についで3度目の世界周航になります。ロシアは日本への派遣にあたり事前に、日本から1829年(文政12)に国外退去を命ぜられたシーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796~1866)を首都ペテルスブルグに招き、国境問題についての情報、交渉方法についても助言を得ていました。この年は長崎奉行に国書を渡し江戸から幕府の全権が到着するのを待ちましたが、1853年から1856年までの時期、ロシアはオスマン帝国とそれに加担した英仏両国などの間でクリミア戦争があり、プチャーチンは英国艦隊の情報を得るため長崎を離れ上海に向かいました。

翌1854年(嘉永7)には、再びプチャーチンは長崎に来航、交渉はまとまらず、その間、英国艦隊の動向に備えることもあり一旦、引き上げて琉球、マニラ方面、樺太沿岸などの調査活動をましたが、パルラーダ号は老朽化のため装備をはずされ、ロシア沿海州のインペラトール湾において船体は焼かれました。その後、本国から回航されたディアナ号、艦長はレソフスキー(Stepan Stepanovitch Lessovski 1817~1884)、に乗り換え、箱館、大坂をへて同年10月、下田に来航しました。ディアナ号は1811年(文化8)に来航したゴロヴニンが艦長であったディアナ号とは同名異船であり、3本マスト、2,000トン、52門の大砲と488名の乗組員からなるロシアの最新鋭の戦艦でした。プチャーチンとの交渉は日本側は大目付の筒井政憲(つつい・まさのり 1778~1859、元長崎奉行)、勘定奉行の川路聖謨(かわじ・としあきら 1801~1868)、古賀謹一郎(こが・きんいちろう 1816~1884、儒学者)などの応接掛と通詞の森山栄之助(もりやま・えいのすけ 1820~1871、森山多吉郎とも、ペリー来航の際も通訳、のち通弁役頭取、外国奉行支配調役などを歴任)などが対応し、第1回日露交渉は1854年(嘉永7)11月3日、伊豆下田の福泉寺(ふくせんじ)にて開かれ、つづいて翌1855年(安政1、嘉永7年11月に安政と改元)2月7日(安政元年12月21日にあたる)には伊豆下田の長楽寺で日露和親条約(略して下田条約とも)が締結され、プチャーチンから提起された千島列島についての国境も画定されました。この条約の第二条では、両国の国境が「今より後日本國と魯西亞國との境 ヱトロフ嶋とウルップ嶋との間に在るへし ヱトロフ全嶋は日本に屬し ウルップ全嶋夫より北の方クリル諸嶋は魯西亞に属す カラフト嶋に至りては日本國と魯西亞國との間に於て界を分たす是まて仕來の通たるへし」と定められました。[筒井政憲・川路聖謨:日露和親条約写 三条家文書、国立国会図書館蔵 1855]

ニコライ1世からプチャーチンへの訓令第730号、1853年2月24日皇帝署名はつぎのとおりでした。「千島列島の内、ロシアに属する最南端はウルップ島であり、同島をロシア領の南方における終点と述べて構わない。これにより(今日既に事実上そうであるように)我が方は同島の南端が日本との国境となり、日本側は択捉島の北端が国境となる。」(抜粋)[外務省:「われらの北方領土 資料編」2016 p17]

1854年(嘉永7)11月、プチャーチンが下田に滞在中、1854年(嘉永7)11月4日、「安政の大地震」が発生し日露の交渉は中断しました。大地震とともに大津波が下田湾を襲い、下田では800戸以上の家屋が壊滅、100人を超える(全国では4000人以上)死者がでる大惨事になりました。下田で停泊中のディアナ号も津波に襲われ大破し、浸水も激しく、甲板の大砲が転倒して下敷きになり、死亡した船員も出る惨状でしたが、プチャーチンは当日夕方には副官ポシェートと医師を派遣し、負傷者の手当ての協力を申し出ています。この厚意に応接掛の村垣範正(むらがき・のりまさ 1813~1880、勘定吟味役、後に箱館奉行)は、いたく感服したと伝えられています。

その後、ディアナ号は修理のため伊豆西岸戸田(ヘだ)村に回航されましたが、風波に押し流され駿河湾の奥深く富士郡宮島村沖に投錨し、装備や積荷のほとんどを陸揚げした後、、再び航行を試みますが、艦は浸水が激しく駿河湾で沈没しました。乗員は全員救出されて無事戸田に収容されました。この間、ディアナ号で使用されていた海図も海水により損傷しましたが、日本人によって補修、模写されました。模写した地図はメルカトル図法で描かれた英国製の航海図(英国海軍水路部海図2347号か)で1858年(安政5)に武田簡吾(たけだ・かんご 生年不明~1859、蘭方医、沼津藩)が訳出し、杉田玄端(すぎた・げんたん 1818~1889、蘭方医、幕臣、杉田玄白の曽孫)が校閲して「輿地航海圖」として出版されました。その後、戸田村で日露両国の協力によって代替の洋式帆船ヘダ号が建造され、プチャーチン一行はこれにより帰国しました。またヘダ号以外にも米国船2隻を利用して帰国しようとしましたが、第三陣にあたる270人の乗った米国船グレタ号はオホーツク海で英国軍艦に発見、全員捕らえられ、クリミア戦争が終結後、ロシアに送還されました。

クリミア戦争では、1854年には黒海に臨むセヴァストポリの攻囲戦で東欧のロシア軍は大打撃を受けていました。1855年(安政2)の春、樺太(カラフト)島の対岸デカストリ湾(現チハチョーフ湾)で英国海軍に包囲されたロシア艦隊は、英仏には未知だった間宮海峡をへて、北へ脱出しました。クリミア戦争では東欧のロシア軍は敗北しましたがロシア東洋艦隊は生存しました。[井上勝生:幕末・維新 岩波新書 2006 p37]、[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p31]

日露和親条約は締結当時、「日魯和親条約」と表記していましたが「魯」は「おろか」という意味があり条約に相応しくないので、後に「魯」にかわって「露」が使用されました。明治以降は「露」がつかわれています。日露和親条約第二条によると日露の国境を択捉(エトロフ)島と得撫(ウルップ)島の間、択捉海峡とし得撫島から北の千島列島はロシア領、択捉島から南の国後(クナシリ)、歯舞(ハボマイ)、色丹(シコタン)は日本領としています。また樺太(カラフト)島は両国民の混住の地としています。樺太については交渉当初、日本側は北緯50度以南を日本に、ロシア側は南部の亜庭(アニワ)湾までを日本とする提案をしましたが、結局、所属を決めない国境未画定地になりました。日露和親条約が同時期の1854年(嘉永7)に結ばれた日米和親条約と大きく異なるのは、領事裁判権を両国がともに持つ「双務的」であることを認めた点です。

日露和親条約の締結に際し活躍した筒井は1854年(嘉永7)プチャーチンとの交渉時には大目付格の応接掛でしたが、以前には長崎奉行をへて1821年(文政4)から南町奉行を20年間つとめ、1828年(文政11)、シーボルト事件が起こった際には、高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829 通称、作左衛門)を捕縛、尋問しています。また松前蝦夷地御用取扱であった近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう 1771~1829 守重、正齊とも)の子息、富蔵(こんどう・とみぞう 1805~1887)の「槍ヶ崎事件」も裁いています。温厚で文学に長じ、将軍徳川家慶へ論語の進講も務めました。川路については、プチャーチンの対応では巧みな外交であったと評価されています。吉村昭の著作「落日の宴」では「川路は、外交官としても第一線に立ち、ロシア使節プチャーチンとの間で日露和親条約を締結する。談判の記録を読むと、かれがプチャーチンに少しも臆することなく堂々とした議論を展開しているのが知れる。それは、かれが外国事情に精通していたからで、駆け引きもまことに巧妙であり、その根底にはゆるぎない誠実さがあった。」、「プチャーチンにとって川路は外交交渉の敵であったが、川路の聡明さと外交官としての鋭い感性に感嘆し、類い稀な人物と激賞している。川路とプチャーチンとの間には敬意と親愛の念が感じられ、まことに快い。」と評価されています。川路は日露和親条約の調印後、大老井伊直弼による一橋派の粛清により左遷され、その後、外国奉行にも復帰しましたが、病苦のため1868年(慶応4)、自害しました。[吉村昭:落日の宴 勘定奉行川路聖謨 講談社文庫 2014 下巻 p289-290]

筒井政憲の墓所は新宿区西新宿七丁目12-5、地下鉄「西新宿」のE8出口すぐの常圓寺にあり、新宿区の史跡になっています。本堂右の墓地南東角近くにあり、五輪塔の形です。川路聖謨の墓所は台東区池之端二丁目1-21、地下鉄「根津」の400メートル南の大正寺(たいしょうじ)にあり本堂裏の墓地で戒名「誠恪院殿嘉訓明弼大居士」が刻されています。

筒井政憲の墓所は新宿区西新宿七丁目12-5、地下鉄「西新宿」のE8出口すぐの常圓寺にあり、新宿区の史跡になっています。本堂右の墓地南東角近くにあり、五輪塔の形です。川路聖謨の墓所は台東区池之端二丁目1-21、地下鉄「根津」の400メートル南の大正寺(たいしょうじ)にあり本堂裏の墓地で戒名「誠恪院殿嘉訓明弼大居士」が刻されています。

当時の遺跡、記念碑などは下田市、沼津市、富士市などに見られます。下田市街には日露和親条約が締結された長楽寺があり、またプチャーチンが滞在した同市柿崎の玉泉寺にはディアナ号水兵3名の墓所があります。沼津市戸田(へだ)の宝泉寺にも同水兵の墓所、戸田の富士見海岸にはヘダ号の造船記念碑、戸田造船郷土資料博物館にはプチャーチン、ディアナ号、ヘダ号の関係資料の展示、ディアナ号の錨、ヘダ号の建造に尽力した船大工の上田寅吉(うえだ・とらきち 1823~1890)顕彰碑、日露交渉が継続された大行寺などが見られます。プチャーチンの死後、1887年(明治20)、娘のオリガ・プチャーチナ(1848~1890)が戸田村を訪れプチャーチンの遺言により当時の村人への感謝として100ルーブルを寄付しています。ディアナ号の沈没に縁がある富士市には1994年(平成6)、日露和親条約の締結140周年を記念して建てられた「友好の像 プチャーチン提督と日本の漁夫」碑があります。JR「富士」の北東5キロメートルの富士市伝法、広見公園にあり、同公園に隣接した富士市立博物館にはディアナ号の模型もあります。

日露国境の画定

日露国境の画定

ロシアの作家チェーホフ(Anton Pavlovich Chekhov、1860~1904)は樺太の領有問題についてつぎのように述べています。「(1804年来日した)レザーノフとフヴォストーフとは南サハリンが日本人のものであることをはじめて認めたわけであった。しかし日本人の方では決して新領土を占領したわけではなく、ただ測量師の間宮林蔵を派遣して、これがいかなる島かを探検せしめたに過ぎなかった。大体、如才なく、敏捷で、頭の利く日本人が、サハリンの歴史の中では、到る処でどことなく腹の据わらない、煮え切らない行動をしているが、これは彼らがロシア人側と同様に、やはり自己の権利に対する確信に乏しかったことによってはじめて説明のつくことである。」[チェーホフ著、中村融訳:サハリン島 岩波文庫 1953 下巻p21-22]

1855年(安政1)の日露和親条約で択捉島以南の南千島を日本が領有することになりました。南千島は、この時点以前も18世紀なかばから日本人が進出し、アイヌの交易権や漁業権を商人に請け負わせる場所請負制度が国後島で開設されたり、一時期、幕府の直轄統治などがあり事実上、日本が統治する領域となっていました。また日露和親条約では、樺太は国境を定めない雑居地であり、樺太南部までも多数のロシア人が入植していました。1867年(慶応3)には小出秀実(こいで・ほずみ 1834~1869、のちに外国奉行、日露間樺太島国境交渉)がロシアに派遣され日露間樺太島仮規則(樺太雑居条約とも)が仮調印されましたが日本は一部、条項の承認を拒絶し国境の画定はできず、これまでどおり「雑居」の地とされました。

1859年(安政6)、ロシアの東シベリア総督ムラビヨフ(Nikolay Nikolaevich Muravyov-Amurskiy 1809~1881) は軍艦7隻を率い、品川に入港し樺太全島がロシア領であることを認めさせようとしましたが、幕府は若年寄の遠藤胤統(えんどう・たねのり 1793~1870、近江三上藩主)と酒井忠毗(さかい・ただます 1815~1876、越前敦賀藩主)を全権にして樺太は日本の所領でもあり、プチャーチンとの交渉では樺太は境を設けず、これまでとおりと主張して拒絶しました。このとき横浜の開港場でロシア士官と水兵が水戸藩士、小林幸八(こばやし・こうはち 1839~1865)によって殺害されました。1860年(万延1)、ロシアは北京条約で沿海地方(プリモルスキー)を得てから樺太の開発に乗り出し警備兵や囚人を送り込み少数の日本漁民を圧倒しました。

1869年(明治2)に松前藩は消滅し行政官庁として開拓使が設置されました。蝦夷地は北海道と改称、11国、86郡の行政単位に区分されました。そのうち千島国は国後島の国後郡、択捉島の択捉郡、振別(ふれべつ)郡、紗那(しゃな)郡、蘂取(しべとろ)郡の5郡で構成されましたが、1875年(明治8)には榎本武揚(えのもと・たけあき 1836~1908)が駐露特命全権公使としてロシアに派遣されて、樺太千島交換条約が締結され日本は樺太を放棄し、かわりに得撫(ウルップ)島以北の千島列島が日本領となりました。千島列島は全島、日本が領有し、樺太は全島がロシア領になり、ロシアは植民政策によって大量のロシア人を送り込み、この状態は日露戦争終結時までつづきました。測量、地図作成は開拓使、のちに陸地測量部が行いました。千島列島の日露国境はカムチャツカ半島のロパトカ岬と占守(シュムシュ)島間の千島海峡(第一クリール海峡とも)になりました。樺太千島交換条約によって、1876年(明治9)に得撫(うるっぷ)郡、新知(しむしる)郡、占守(しゅむしゅ)郡の3郡が追加されました。色丹島と歯舞群島は当初、根室国花咲郡に編入されていましたが1886年(明治19)に色丹島は千島国に移管され色丹郡になっています。

(表) 北方探検関連年表

西暦 和暦 事項

1635 寛永12 松前藩、藩士を樺太探検に派遣 1636 寛永13 松前藩、甲道庄左衛門(こうどう・しょうざえもん)樺太越冬 1643 寛永20 オランダ航海者フリース、西欧人としてはじめて得撫島に上陸 択捉島を発見 1696 元禄9 大坂の伝兵衛、カムチャツカに漂着 1738 元文3 露シパンベルグ、得撫島沖に到達 1776 安永5 露シャバリンとアンチーピン、厚岸に来航 1782 天明2 大黒屋光太夫、アリューシャン列島に漂着 1785 天明5 最上徳内、幕府巡見隊に参加、翌年にかけ国後島、択捉島、得撫島に上陸 1787 天明7 仏海軍ラ・ペルーズ、宗谷海峡を 西欧人としてはじめて通過、樺太西岸探検、半島と推察 1792 寛政4 露ラックスマン、根室、箱館に来航、大黒屋光大夫送還 幕府、最上徳内を樺太調査に派遣、樺太白主(シラヌシ)に上陸 林子平(はやし・しへい)「海国兵談」出版 1796 寛政8 英ブロートン、虻田に来航上陸、樺太沿岸探検、樺太が島とは確認できず 1798 寛政10 幕府、三橋成方はじめ180人を蝦夷地巡見隊として派遣 近藤重蔵、最上徳内、村上島之允など国後島、択捉島調査、 択捉島丹根萌(タンネモイ)に「大日本恵登呂府」標柱建立 1799 寛政11 東蝦夷地と千島列島の南部を幕府直轄(これまで蝦夷地すべてを松前藩が支配) 1800 寛政12 伊能忠敬、蝦夷地南海岸測量、間宮林蔵に会う 1801 享和1 幕府の蝦夷地御用掛、択捉島、得撫島を調査、 得撫島に「天長地久大日本属島」の標柱を建立 1802 享和2 蝦蝦夷地御用掛、蝦夷奉行と改称、のち箱館奉行と改称 1804 文化1 露レザノフ、ナジェジダ号(艦長クルーゼンシュテルン)で長崎に来航 1805 文化2 幕府は国交拒絶、レザノフは帰途、樺太視察 1806 文化3 レザノフの示唆によりフヴォストフが樺太南部の久春古丹を襲撃 クルーゼンシュテルンは樺太最北から西海岸南下、 樺太が島とは確認できず 1807 文化4 蝦夷地全土を幕府直轄、箱館奉行所は松前へ移り松前奉行所 フヴォストフが択捉島紗那(シャナ)会所を襲撃、 利尻島襲撃、九春古丹、択捉島で捕えた日本人釈放 1808 文化5 松田伝十郎、間宮林蔵、樺太の調査、松田は西海岸を ラッカ岬まで、間宮は東海岸北上、のち西海岸ノテトで 松田に合流、松田の案内でラッカ岬まで調査 1809 文化6 間宮、樺太最北端ナニオーへ、さらに沿海州に渡り 樺太が海峡をへだてた島であることを推定 1811 文化8 露ゴロヴニン、ディアナ号で国後島に来航、幕府により拿捕 1812 文化9 観世丸の高田屋嘉兵衛、ディアナ号副艦長リコルドにより拿捕、 1813 文化10 高田屋と引きかえににゴロヴニン解放 間宮林蔵、蝦夷地の伊能の踏査残余地域の測量開始、文化12まで 1821 文政4 蝦夷地は松前藩に返還、松前奉行所解散 1825 文政8 幕府は「異国船打払令」により防衛を強化 1846 弘化3 この頃から松浦武四郎、蝦夷地、北方探検 1848 嘉永1 露ネヴェリスコイ、間宮海峡を通過 1853 嘉永6 米ペリー、浦賀に来航、露プチャーチン、長崎に来航 1854 嘉永7 米ペリー、再度来航、3月に日米和親条約締結、箱館奉行所復活 11月に安政と改元 1855 安政1 2月に日露和親条約締結、択捉島以南は日本、樺太は両国雑居 1865 慶応1 岡本監輔、樺太周回探検 1869 明治2 松前藩消滅、行政官庁として開拓使設置、蝦夷地は北海道と改称 1870 明治3 樺太開拓使設置、翌年廃止 1875 明治8 樺太千島交換条約 日本は得撫島以北の千島列島を領有、樺太は放棄 1886 明治19 北海道庁設置 1905 明治38 日露戦争後の日露講和条約で樺太の北緯50度以南を日本領有 1952 昭和27 サンフランシスコ平和条約で日本は南樺太と千島列島北部を放棄

北方探検に関わった人々

最上徳内

最上徳内

最上徳内(もがみ・とくない 1755~1836)は出羽国(後の羽前国)村山郡楯岡村(現在の山形県村山市楯岡)の農家に生まれ1781年(天明1)、江戸へ出て本多利明(ほんだ・としあき 1743~1821 数学者、経済思想家)の音羽塾に入門し、天文、測量、航海術などを習得しました。本多は越後蒲原郡の出身で江戸で関流の算学や天文学を学び、さらに蘭学によって測量術と地理学を修業した人物です。本多の弟子であった坂部広胖(さかべ・こうはん 1759~1824)は江戸後期の数学者でもありましたが、航海術についての著作「海路安心録」があります。

最上は1785年(天明5)から幕府の巡見隊の一員として蝦夷地へわたり、地理やアイヌの生活、風俗などを調査しました。もともと本多利明が足軽(竿取)として巡見隊の随員を志願するところ、出発前に発病し、その役割を最上に譲りました。最上は樺太、千島列島の国後、択捉、得撫島へも渡り生涯9回の蝦夷地調査を行っています。幕府に提出した調査報告は「蝦夷風俗人情之沙汰」(「蝦夷草紙」(えぞそうし)とも)としてまとめられ、見聞した地理、風俗、習慣、産物などと、付録とした蝦夷島地図5面(最上徳内作「蝦夷諸島略図」、本多利明選「蝦夷五島略図」を含む)が記録されています。

1786年(天明6)には択捉島に幕府の要員として、はじめて上陸しています。また1792年(寛政4)に樺太へ渡り白主(シラヌシ)で山丹貿易の実態を目撃しています。山丹貿易は沿海州のアムール河口に住むニブフ(ギリヤークとも)人と樺太アイヌ人との交易です。

1798年(寛政10)には近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう 1771~1829 守重、正齊とも)らとともに択捉島に領有を意味する「大日本恵登呂府」の標柱を立てています。この時点では、かつて在住した多くのロシア人は去り住人は数人のロシア人のほかはアイヌでした。その後、得撫島にも渡り帰路には、国後島の爺爺(チャチャ)岳に「久奈戸野神山」の標柱を立てたようです。[厚岸町教育委員会:最上徳内年譜 厚岸町海事記念館配布資料 2017 p4(爺爺岳標柱の記載はあるが、根拠不明)]

後年、最上は蝦夷地で道路掛、山林御用、樺太詰など幕府の公職を担いました。1826年(文政9)、最上が72歳のとき、江戸でオランダ商館医師で当時30歳のシーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796~1866)に出会い、その後たびたび会見しましたが、シーボルトは「尊敬すべき老学者、卓越せる日本の探検家」とたたえています。シーボルトに最上を紹介したのはシーボルトが長崎着任当時に長崎奉行であった高橋重賢(たかはし・しげかた 1758~1833、越前守、三平とも)です。

村山市中央一丁目の市役所近くには最上徳内記念館があり、ゆかりの品々や古文書、地図などが展示されています。庭園には北海道の形をした島が浮かんだ池があり、村岡久作(むらおか・きゅうさく 1911~1989)作の最上徳内翁胸像や金田一京助(きんだいち・きょうすけ 1882~1971 言語学者)の揮毫になる顕彰碑、「徳内基準点」といわれる標石があります。この標石は一辺12、基礎上12センチメートルで東面に「基準点」と刻字されています。1993年(平成5)にGPS測量が行われ経緯度、標高がもとめられていますが、国土地理院の基準点ではありません。

最上の墓地は文京区向丘2-38-3の蓮光寺にあります。地下鉄「本駒込」から北東へ200メートルの「徳源寺前」信号を右に折れ50メートル直進、西側です。朱塗りの山門をくぐり、南東50メートルに最上の墓地があります。墓は中央で透明カバーがかけられ正面に戒名が彫られています。刻字は「(最光)院殿白誉虹徹居士、(至光)院勢誉香巌大姉、(勝全)院最誉法道居士」ですが上部が欠損しており括弧内はほとんど読めません。左には「最上家之墓」、右は1911年(明治44)に建立された「贈五位最上徳内之墓」とある自然石の墓標です。[森銑三:森銑三著作集 第五巻 最上徳内 中央公論社 1971 p80]

最上の墓地は文京区向丘2-38-3の蓮光寺にあります。地下鉄「本駒込」から北東へ200メートルの「徳源寺前」信号を右に折れ50メートル直進、西側です。朱塗りの山門をくぐり、南東50メートルに最上の墓地があります。墓は中央で透明カバーがかけられ正面に戒名が彫られています。刻字は「(最光)院殿白誉虹徹居士、(至光)院勢誉香巌大姉、(勝全)院最誉法道居士」ですが上部が欠損しており括弧内はほとんど読めません。左には「最上家之墓」、右は1911年(明治44)に建立された「贈五位最上徳内之墓」とある自然石の墓標です。[森銑三:森銑三著作集 第五巻 最上徳内 中央公論社 1971 p80]

近藤重蔵

近藤重蔵

近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう 1771~1829 守重、正齊とも)は江戸駒込で生まれ、幕府の勘定方などを勤めましたが、1798年(寛政10)、幕府に北方調査の意見書を提出して、松前蝦夷地御用取扱となり5度にわたり蝦夷地に赴き千島列島を択捉島まで探検しました。松前奉行所設置にも貢献し、また高田屋嘉兵衛(たかだや・かへい 1769~1827、淡路出身)には国後・択捉間(国後水道)の調査をさせ、航路を開かせました。

1798年(寛政10)、近藤は北方探検の経験が多い最上徳内(もがみ・とくない 1754~1836)を随員として、国後島から先住民の小船で国後水道をわたり択捉島に向かい、択捉島南端のベルタルベ岬に上陸、南岸の丹根萌(タンネモイ)のリコツフ(リコップとも)に標柱を建立し、日本の領土であることを示しました。標柱には「大日本恵登呂府 寛政十年戊午七月 近藤重蔵 最上徳内 従者下野源助」、そのほか同行のアイヌ人12名の名前が記されており、同行した木村謙次(きむら・けんじ1752~1811、水戸藩士、当時は下野源助と名乗る)の書によるものです。「大日本領恵登呂府」のように「領」の字をいれなかったのは、この位置が日本領の北限と解釈されないためともいわれています。最上がカムチャツカの南端までを日本領土と見なしていたことが推測されます。その後、近藤は高田屋嘉兵衛に航路の開拓を任せました。高田屋は国後島北東端のアトイヤで潮流や波浪を慎重に観察したうえ、番人やアイヌの反対を押し切り、七十石の小船、冝温丸(ぎおんまる)でアトイヤからまっすぐ対岸のタンネモイに渡ることに成功しました。帰途はタンネモイの北東30キロメートルのナイボからアトイヤに戻りました。1800年(寛政12)に近藤は普請役、山田鯉兵衛(生没年不明)などと、ふたたび国後島までわたり高田屋の案内で択捉島に到達しています。[島谷良吉:最上徳内 吉川弘文館 1977 p120-121]、[司馬遼太郎:菜の花の沖 文春文庫 2000 4巻p151-152]、[小野金次郎:近藤重蔵 教材社 1941 p52]

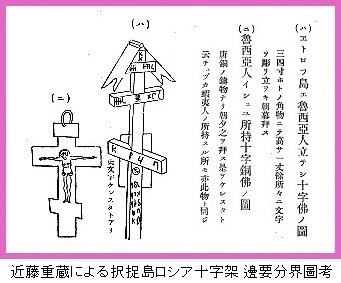

近藤は北方探検の成果として、1802年(享和2)に北海道以北の地形をほぼ正確に描いた「蝦夷地図式」を作成、1804年(文化1)には幕府に「邊要分界圖考」(へんようぶんかいずこう、チュプカ(千島)諸島図と北海道本島図あり)を提出しましたが、そのなかで「寛政十二年守重奉命シテヱトロフ島ヲ按察シ魯西亜人立ル所ノ十字ヲ倒シ同島カムイワツカヲイニ於テ木ヲ立テ標トス」とあります。[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905、邊要分界圖考」巻之四p52]

「カムイワツカヲイ」(カムイワッカとも)は択捉島蘂取(しべとろ)村北端の岬で、ここに標柱を立てたことと、前々年の1798年(寛政10)に最上徳内とともに択捉島南端のタンネモイに標柱を立てたこととは別件と考えられます。さらにアトイヤ(安渡移矢)岬にも標柱を建てたとも説がありますがアトイヤは国後島北端の地名で、択捉島にはありません。しかしアイヌ語で「海、岸、渡り口」という意味もあります。地点は3ヶ所べつべつか、標柱は複数なのか、また建立した年次も確認できません。[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905、村尾元長編「近藤守重事蹟考」p32、この文献では「大日本恵登呂府」の「登」にかわり「土」]、[近藤重蔵翁顕彰会:北方探検の英傑 近藤重蔵 1992 p26、37]、[原田三夫・松山思水:世界探検全集第三巻 日本篇 p77-78]

近藤はすでにロシア人が往来し建てていた十字架を倒して日本の標柱を建てたとのことですが、この時点で島内にいたロシア人は退去していたようです。十字架はロシアが先住民をロシア正教の信者にし、また島の領有を示した

ものと思われます。近藤が十字架を倒した事実も確認できませんが、もともとシャーマニズムの宗教をもった先住民によるロシア正教の信仰を禁じたことを象徴的に表現したのかもしれません。[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905、邊要分界圖考」巻之四p52]

近藤はすでにロシア人が往来し建てていた十字架を倒して日本の標柱を建てたとのことですが、この時点で島内にいたロシア人は退去していたようです。十字架はロシアが先住民をロシア正教の信者にし、また島の領有を示した

ものと思われます。近藤が十字架を倒した事実も確認できませんが、もともとシャーマニズムの宗教をもった先住民によるロシア正教の信仰を禁じたことを象徴的に表現したのかもしれません。[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905、邊要分界圖考」巻之四p52]

近藤による「邊要分界圖考」は当時の北方地域における先進的な文献であったといわれます。このなかにはロシア人が立てていた十字架の図、「エトロフ島ニ魯西亜人立テシ十字佛ノ圖」があり「三四寸ホトノ角物ニテ高サ一丈餘所々二文字ヲ彫リ立ヲキ朝暮拝ス」と説明があります。[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905 「邊要分界圖考」巻之三p49-50]

「大日本惠登呂府」の標柱は1859年(安政6)には、風化が激しいため、この島を警備していた仙台藩士が「大日本 地名 アトイや」と書き改め、たて直されました。1875年(明治8)に樺太千島交換条約が締結され千島列島すべてを日本が領有することになりました。翌年、開拓使五等出仕、時任為基(ときとう・ためもと 1842~1905、薩摩藩士、宮崎県知事など歴任)が福士成豊(ふくし・なりとよ 1838~1922開拓使測量課)などとともに占守島や得撫島の新しい領土を受領のため千島方面に日進艦で派遣されましたが、その際に択捉島を巡察しアトイヤ標柱を持ち帰りました。時任が持ち帰った標柱は現在、函館市の北洋資料館に実物があります。標柱は高さ194、横幅19、厚さ9.5センチメートルのトドマツで作られたもので「大日本 地名 アトイや」と記されています。

北海道庁の旧館、赤れんが庁舎には近藤が建立したとされる「大日本恵登呂府」のレプリカと記念彫刻板が展示されています。1930年(昭和5)に花崗岩製の標柱模型が作られましたが、近年、縮小再製し展示されています。また札幌の北海道開拓記念館にも模造品があります。その後1930年(昭和5)に当時、日本人が在住した蘂取(しべとろ)村が花こう岩の標石で「大日本恵登呂府」の碑を再建しましたが、第二次大戦後1947年(昭和22)同島を占領したソ連軍により破壊されました。[相原秀起:知られざる日露国境を歩く 東洋書店 2015 p49]

近藤は1807年(文化4)の蝦夷地調査を最後に幕府の書物奉行に昇進しています。この間、正保、元禄の国絵図の考察も行ったり、外交に関する書物を編集していますが、幕府の外交に関心をもちすぎ、怪しまれるほどでした。このためか幕府の書物奉行から大坂の弓奉行に左遷されています。

司馬遼太郎は著書「本郷界隈」のなかで近藤をつぎのように評しています。「重蔵は、国防論者であったために、日本国を論ぜざるをえなかった。結局、ゆきつくところは幕藩体制の批判になってしまい、そのことが、かれの印象を「危険人物」にしたのである。生涯、私利をおもわなかった。ひたすら公に終始した。その「公」は、近代国民国家のそれに通じていたが、幕藩体制の「公」とはくいちがっていたといえる。」[司馬遼太郎:本郷界隈 街道をゆく37 朝日文庫 2009 p265]

司馬遼太郎は著書「本郷界隈」のなかで近藤をつぎのように評しています。「重蔵は、国防論者であったために、日本国を論ぜざるをえなかった。結局、ゆきつくところは幕藩体制の批判になってしまい、そのことが、かれの印象を「危険人物」にしたのである。生涯、私利をおもわなかった。ひたすら公に終始した。その「公」は、近代国民国家のそれに通じていたが、幕藩体制の「公」とはくいちがっていたといえる。」[司馬遼太郎:本郷界隈 街道をゆく37 朝日文庫 2009 p265]

近藤は卓越した業績にもかかわらず、1826年(文政9)長男が罪を犯したため、江州大溝藩(現滋賀県高島市)に預けられ3年後に亡くなりました。墓所はJR「近江高島」の西、徒歩15分のところの瑞雪禅院の奥にあります。1905年(明治38)9月、「近江新報」(西川太治郎社主)に載せられた「近藤重蔵の墓」は、なかなかの名文です。その一部を紹介します。「一夜俯仰感慨の餘、北斗の碧光に對し端なく近藤正齋を想起しぬ、北門の障壁猶堅からずして、猛鷲其嘴爪を利くこと彌鋭く、雪は擇捉島(えとろふとう)端を壓して、オコツク海の寒潮跳躍咆哮する事舊の如し、誰か此波濤を開拓するものぞ、近藤在仲は實に之が開拓を試みんとして、時勢非なるが爲めに憤死せしものなり、(中略)春風秋雨弔ふもの稀に、碑石次第に朽ちて草篠徒らに茂る、虫聲のみ昔ながらの秋を歌ふ、幽魂何れの邊にか迷ふ、嗚呼擇捉島の一角カムイワツカオイの山頂、露人の十字架を倒して『大日本惠土呂府』と題せし君が英魂毅魄(きはく)の後を承るものは今將(は)た何人ぞ」[國書刊行會編:近藤正齋全集 第一 國書刊行會 1905 「幽閉後之近藤重藏」序p7-9、恵登呂府の登は土と表記]

このほか近藤の墓所は文京区向丘1-13-8の西善寺にもあります。本郷通り西側に面したお寺で入口は近代的な葬儀場になっています。葬儀場の奥が墓地になっており、その南東奥に近藤の墓があり「文政十二年六月十六日 自休院俊峯玄逸」までは読めますが、磨耗して判読できない部分があります。また説明板前の墓石との関係も不明です。

東京都北区滝野川二丁目の正受院(しょうじゅいん)には近藤が甲冑に身を固めて択捉島に渡った姿の像があります。JR京浜東北線「王子」から音無橋を渡り石神井川(しゃくじいがわ)にそって西へ300メートルの地点から南に入ったところです。本堂のに向かって左のイチョウとウメの木の下に見られる高さ1メートル程度の石像で、北区教育委員会の説明板によれば近藤は1822年(文政5)から4年間を正受院の東隣に「滝野川文庫」という書斎を設けて住んでいます。この像は江戸の画家、谷文晁(たに・ぶんちょう 1763~1840、南画家)の下絵により制作といわれます。

近藤重蔵は富士山の信仰を行う富士講の信者でしたが、蝦夷地から帰京後、三田村槍ヶ崎の屋敷に目黒富士とよばれる富士塚を築きました。幕府の書物奉行から大坂の弓奉行に赴任するとき、隣家の塚越半之助に屋敷の管理を任せましたが、塚越は勝手に屋敷の一部を蕎麦屋に改築し使用しました。このことをきっかけに塚越との関係が険悪になり、1826年(文政9)に近藤の長男、近藤富蔵(こんどう・とみぞう 1805~1887、近藤守真(もりざね)とも)は蕎麦屋一家を殺害し八丈島へ流され、父の重蔵は江州大溝藩に預けられました。「槍ヶ崎事件」といわれています。近藤富蔵は流刑中、八丈島の文化向上につくし、八丈島、青ヶ島、鳥島、八丈小島、小笠原諸島に関する詳細な絵図入り地誌「八丈實記」を著しています。1880年(明治13)になってから赦免され、一たん本土に戻りますが、ふたたび八丈島に帰り1887年(明治20)、生涯を終えました。[近藤重蔵顕彰会:北方探検の英傑 近藤重蔵 1992 p66-68]、[宮本常一:辺境を歩いた人々 河出文庫 2018 p29ー68]

近藤重蔵は富士山の信仰を行う富士講の信者でしたが、蝦夷地から帰京後、三田村槍ヶ崎の屋敷に目黒富士とよばれる富士塚を築きました。幕府の書物奉行から大坂の弓奉行に赴任するとき、隣家の塚越半之助に屋敷の管理を任せましたが、塚越は勝手に屋敷の一部を蕎麦屋に改築し使用しました。このことをきっかけに塚越との関係が険悪になり、1826年(文政9)に近藤の長男、近藤富蔵(こんどう・とみぞう 1805~1887、近藤守真(もりざね)とも)は蕎麦屋一家を殺害し八丈島へ流され、父の重蔵は江州大溝藩に預けられました。「槍ヶ崎事件」といわれています。近藤富蔵は流刑中、八丈島の文化向上につくし、八丈島、青ヶ島、鳥島、八丈小島、小笠原諸島に関する詳細な絵図入り地誌「八丈實記」を著しています。1880年(明治13)になってから赦免され、一たん本土に戻りますが、ふたたび八丈島に帰り1887年(明治20)、生涯を終えました。[近藤重蔵顕彰会:北方探検の英傑 近藤重蔵 1992 p66-68]、[宮本常一:辺境を歩いた人々 河出文庫 2018 p29ー68]

近藤富蔵の墓所は東京都八丈町三根の開善院善光寺本堂前にあります。八丈島空港の南東にあたり、八丈富士が望めるところです。善光寺近傍の尾崎橋の西には居宅跡碑、また尾崎橋の南には近藤富蔵が堂守をした尾端(おばた)観音堂の跡(近年再建)があります。

後年、この「槍ヶ崎事件」を題材とした歌舞伎「山開目黒新富士」(やまびらき めぐろの しんふじ)が公演されました。初演は1893年(明治26)、東京の市村座で、近藤重蔵(誉堂龍蔵と仮名)を演じる市川左団次がロシアの十字架を引き抜き熊を投げ飛ばして見得を切っている場面が錦絵にも描かれています。

後年、この「槍ヶ崎事件」を題材とした歌舞伎「山開目黒新富士」(やまびらき めぐろの しんふじ)が公演されました。初演は1893年(明治26)、東京の市村座で、近藤重蔵(誉堂龍蔵と仮名)を演じる市川左団次がロシアの十字架を引き抜き熊を投げ飛ばして見得を切っている場面が錦絵にも描かれています。

「ムヽ是ぞ豫々(かねがね)調べ置きたるカムイワツカヲイの頂上にヲロシヤ領の印(しるし)有とは正敷(まさしく)是に相違なし見るも心に障りし標柱イデヤ是にて引抜くれん」[岡田新蔵:脚本 山開目黒新富士 千磐武雄 1893 p4(国立国会図書館蔵)]

絵師は豊原国周(とよはら・くにちか 1835~1900)です。写真は函館市北洋資料館の展示物の一部分で許可を得て撮影しました。この錦絵に描かれている十字架に書かれた文字は一見、ロシア語のようです。教会関係者にも尋ねましたが、スラブ語系文字に類似しているものの、意味はないとのことでした。

間宮林蔵

間宮林蔵

間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844 本名は倫宗、ともむね)は常陸国筑波郡(現つくばみらい市)の出身で、生家近傍の小貝川の工事の際、測量家の村上島之允(むらかみ・しまのじょう 1760~1808、秦檍丸(はた・あおきまる)とも)に見いだされて弟子になり、19世紀はじめから、幕府の下級役人として蝦夷地、千島列島、樺太の探検、測量にあたりました。樺太北部の探検によって、これまで大陸つづきの半島とも思われていた樺太を島と推定し、海峡(間宮海峡)を渡り大陸を踏査しました。のちに、この海峡は間宮海峡と呼ばれますが、オランダ商館の医師シーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796~1866)によって「間宮の瀬戸」と名づけられ世界に紹介されました。この探検による「東達地方紀行」(とうたつちほうきこう)は沿海州地方の世界初の記録になります。

間宮は1806年(文化3)、幕府の普請役雇として国後島、択捉島の測量を行っていましたが、その際、択捉島の紗那(シャナ)でロシアのフヴォストフなどによる襲撃をうけ、会所の指示により国後島に退却しています。その汚名をはらすため、自ら樺太北部の探検を志願しました。間宮は1808年(文化5)に松田伝十郎(1769~1843)とともに宗谷から樺太の白主(シラヌシ)に渡り、西岸を松田が、東岸を間宮が、それぞれアイヌの助力を得て小舟を利用し北上しました。やがて二人が出会うことによって樺太が島であること確認する目算であったようです。

しかし間宮は東岸のオホーツク海に突き出た北知床岬(現テルペニエ岬)より北方は海が荒れ航行困難なため、往路通過した東岸の真縫(マアヌイ、現アルセンチエフカ)まで引き返し、樺太で東、西両海岸間の最狭部にあたる行路を辿り、西海岸の久春内(クシュンナイ、現イリインスキー、北緯50度よりやや南)に出ました。間宮はさらに北上しニブフ人(ギリヤークとも)の集落、ノテト近くで松田に再会しました。既に松田はノテトの北にあるナツコ岬を回り込んで樺太最西端のラッカ(拉喀)まで行き、樺太が大陸と海峡を隔てた島であることを推測できたようです。間宮も松田の案内でラッカまで探訪し、海草に覆われ上陸は不可能でしたが、清国の支配下にある沿海州(東韃靼)の陸影やアムール河(黒龍江とも)とおもわれる河口を望むことができました。これら両者の事績から樺太と大陸をへだてた間宮海峡の発見者は松田とも間宮ともいえます。松田、間宮とも同年、ノテトから白主をへて宗谷に一たん帰着しています。

間宮は松田との探検を終えて間もなく、同年、単独で再び樺太に渡り、アイヌ人とともに西岸のノテトの南、トッカショウまで北上しましたが、寒気のためリョナイを経て富内(トンナイ、真岡付近、現ホルムスク)に引き返し、ここで越年しました。翌1809年(文化6)、早々に真岡を出発リョナイに戻り、ノテト、ラッカを経てニブフ人の住む最北端のナニオー(北緯53度15分あたり)に到達、さらに最北端の岬を周回して東海岸に出ることを希望しましたが、非常な危険をともなうため案内のアイヌ人たちに拒絶され、ここから引き返しノテトに滞在しました。樺太が島であることを間宮自身で実証することは不可能でしたが、現地人の証言、潮流の方向、海を隔てた大陸が望見できたことなどもあり確証を得ることができました。

当時、海を隔てた沿海州の東韃靼はロシアの勢力を駆逐した清国の支配下にあり、樺太北部の集落には、沿海州に渡り貢物をささげる習慣がありました。この機会に便乗してノテトのニブフ人酋長の案内で沿海州に渡り、樺太が島であることを追認しました。さらに沿海州ではアムール河を遡り、暴力的な先住民である山丹人(山靼人とも)とも交わり、デレンの清国出張役所を訪れ、その後、無事ノテトに戻りました。同年秋には白主、宗谷をへて松前に帰着しています。海をわたり沿海州に入ることは幕府の鎖国政策を犯すことになりましたが、咎めはありませんでした。

間宮の師であった村上島之允は1808年(文化5)に江戸で病死しましたが、養子であった村上貞助(むらかみ・ていすけ 1780~1846)は義父、島之允の測量の仕事などを手伝いをした後、幕府の同心として松前に駐在していました。間宮は松前に滞在中の1810年(文化7)に探検の記録を村上貞助に口述し、筆記、編集を依頼しました。樺太については「北夷分界餘話」、大陸については「東韃地方紀行」(とうだつちほうきこう)としてまとめられ、間宮の作成した「北蝦夷島地図」とともに、翌年、幕府に献上されています。北蝦夷島地図は、樺太沿岸の詳細な地図で縮尺は三万六千分一、朱の点線で航路を示し沿岸の会所、番屋、港湾等が図示されており、縦18、横8メートルの大きさです。この地図は現在、国立公文書館に所蔵され重要文化財に指定されています。

間宮は1799年(寛政11)から村上島之允に従い蝦夷地に渡りましたが、翌年、箱館で伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)に会っているようです。伊能の測量日記には蝦夷地測量の帰途、箱館の北にある大野村で村上島之丞に会ったことは記されており、このとき村上に従った間宮にも会ったようです。また江戸では短期間ながら、伊能から測量術を伝授されています。また間宮は北樺太探検にさきだち、伊能自身が改良を加えた羅針二台を譲られています。伊能は1811年(文化8)、第8次測量として九州に出立しましたが、見送りにきた間宮に樺太北部、東韃靼調査の功をる称える「贈間宮倫宗序」という一文を贈っています。贈間宮倫宗序は漢文ですが、その後半には、つぎのように記されています。「今茲(ここに)辛末の冬、将に発せんとして、余に就いて測極量地の術を問う。是より先、寛政庚申の歳、余も亦命をうけて蝦夷地を測り、中路(ちゅうろ)に倫宗と相見る。是より相親しむこと師父の如し。(中略)行け倫宗、よくその職を修め、以て政府非常の功を裨益(ひえき、役立つこと)せんか。これを贈言の別となす」[伊能忠敬:贈間宮倫宗序 伊能忠敬関係資料(国宝)1811、伊能忠敬記念館蔵]、[海野一隆:東洋地理学史研究 日本扁 清文堂出版 2005 p549-555]

1811年(文化8)、間宮は江戸に戻り、北樺太と東韃靼探検の功績を認められ、松前奉行支配調役下役に任じられ、幕府から金100両を下賜されています。この年、間宮は江戸から蝦夷地にわたり、松前に拘禁中のロシア海軍のゴロヴニン(Vasilii Mikhailovich Golovnin 1776~1831)に会うほか、蝦夷地の西海岸、オホーツク海沿岸をはじめ、海岸沿いに測量を行い、1816年(文化13)には江戸に戻り、伊能に蝦夷図を渡しました。伊能は1800年(寛政12)に蝦夷地の測量を行いましたが、箱館、森、長万部、勇払、釧路、厚岸とほとんど南海岸のみの測量でした。伊能の死後、1821年(文政4)に高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829 通称、作左衛門)など伊能の門弟は間宮の測量結果をもとに、大日本沿海輿地全圖の蝦夷地部分を完成しました。この年、間宮は蝦夷地の内陸部の調査のため、函館を根拠にして石狩川、天塩川、網走川、十勝川、染退川(しベちゃりかわ、現静内川)の上流などの測量も行い「蝦夷全圖」を著しました。蝦夷地本土から国後島、択捉島、得撫島(ウルップ)までを含み、地名が書き加えられ、伊能図に利用された海岸部だけでなく、内陸部の部分も描かれています。現在は国立国会図書館で所蔵されています。

1820年(文政3)代になると異国の捕鯨船などの来航も頻繁になり、1825年(文政8)には幕府は「異国船打払令」により防衛を強化します。この頃から間宮は幕命により各藩の異国船対応や密貿易などの動静を密かに探る「隠密」行動が多くありました。房州から奥州までの海岸線では多数の英国の捕鯨船が来航していることや、薩摩藩では琉球を介した中国との密貿易などが判明、これらの調査は幕府で評価され間宮は海岸異国船掛に任命されました。1826年(文政9)には来日中のオランダ商館の医師シーボルトから高橋景保を介して間宮へ贈物がありましたが、間宮はこれを幕府に届け、シーボルト事件の発端になりました。間宮は外国人との接触が制限されていることにより届けたのですが、高橋が捕捉され犠牲になると間宮が「密告者」といわれ世間から疎まれることもありました。

間宮は青地林宗(あおち・りんそう 1775~1833、蘭学者、伊予松山藩出身)の仲介によって、蝦夷地の領有を狙う水戸藩の藩主、徳川斉昭(とくがわ・なりあき 1800~1860)、藤田東湖(ふじた・とうこ 1806~1855、国学者)、酒井市之充(さかい・いちのいん 1819~1880、伊能忠敬の門人、水戸藩の地図制作者、横山大観の祖父)などとも、たびたび会っています。1840年(天保11)頃から、間宮は体力の衰えが目立ち。病臥することが多く、1844年(天保15)に65歳で死去しました。遺骨は故郷、上平柳村の専称寺に、歯のみ東京深川の本立寺に納まっています。間宮が生前、懇意にしていた浅草の蔵手代、青柳繁右衛門の次男、鉄次郎が養子、間宮鉄次郎(まみや・てつじろう 1831~1891、二郎、孝順とも、後に箱館奉行支配調役)として家督を継ぐことになりました。

間宮の出生地は常陸国筑波郡上平柳村(かみひらやなぎむら)ですが、現在は、つくばみらい市、その前は伊奈町でした。1971年(昭和46)、生家は現在地に移築、復元されました。生家と同敷地内の間宮林蔵記念館には、間宮がかかわった地図や探検につかわれた防寒頭巾(アイヌ語でコンチ)、雪眼鏡などが展示してあります。1993年(平成5)に旧伊奈町により建設されました。1844年(天保15)、江戸で没しましたが、遺骨は生家の近傍、専称寺に葬られています。墓地は本堂に向かって左(南)にあり高さ70センチメートルの墓石の文字「間宮林蔵墓」は間宮生前の自筆といわれています。この右隣には間宮林蔵の両親の墓石があり、またその前には「伊奈の塋域」(えいいき、墓地のこと)といわれる顕彰記念碑があります。1910年(明治43)、志賀重昂(しが・しげたか 1863~1927、地理学者)らの発起により建てられたものです。

間宮の出生地は常陸国筑波郡上平柳村(かみひらやなぎむら)ですが、現在は、つくばみらい市、その前は伊奈町でした。1971年(昭和46)、生家は現在地に移築、復元されました。生家と同敷地内の間宮林蔵記念館には、間宮がかかわった地図や探検につかわれた防寒頭巾(アイヌ語でコンチ)、雪眼鏡などが展示してあります。1993年(平成5)に旧伊奈町により建設されました。1844年(天保15)、江戸で没しましたが、遺骨は生家の近傍、専称寺に葬られています。墓地は本堂に向かって左(南)にあり高さ70センチメートルの墓石の文字「間宮林蔵墓」は間宮生前の自筆といわれています。この右隣には間宮林蔵の両親の墓石があり、またその前には「伊奈の塋域」(えいいき、墓地のこと)といわれる顕彰記念碑があります。1910年(明治43)、志賀重昂(しが・しげたか 1863~1927、地理学者)らの発起により建てられたものです。

取手市の北、小貝川岡堤ちかくの中洲に「間宮倫宗先生發祥地碑」と立像があります。間宮は少年の頃、生誕地近くで例年くり返される小貝川の堰止めを手伝い、当時の幕府普請役、下条吉之助(生没年不明)と普請役雇の村上島之允に認められ、江戸に出て村上に師事し測量術も伝授され探検家となりました。碑は1929年(昭和4)の建立であることが碑文から読めます。高さ2.5メートルの立像は1989年(平成1)に建てられました。

取手市の北、小貝川岡堤ちかくの中洲に「間宮倫宗先生發祥地碑」と立像があります。間宮は少年の頃、生誕地近くで例年くり返される小貝川の堰止めを手伝い、当時の幕府普請役、下条吉之助(生没年不明)と普請役雇の村上島之允に認められ、江戸に出て村上に師事し測量術も伝授され探検家となりました。碑は1929年(昭和4)の建立であることが碑文から読めます。高さ2.5メートルの立像は1989年(平成1)に建てられました。

北海道最北の宗谷岬には間宮林蔵のブロンズ立像があります。彫刻家、峯孝(みね・たかし 1913~2003、京都市出身)の1980年(昭和55)頃の作です。またこの位置から西3キロメートルの清浜海岸に「間宮林蔵渡樺の地」碑があります。その北側に隣接して小さな碑があり、碑文は「此地は吾が祖先の樺太と逓送を行える地なり間宮林蔵渡樺を記念し石標を建て部落のすべてが毎年の祭を行えり此石は当時をしのぶ唯一のもの也 宗谷アイヌ 柏木ベン 」とあります。柏木ベン(かしわぎ・べん 1879~1963)は宗谷地方のアイヌの伝承者でした。この地にある碑はいつ建てられたものか不明です。また稚内市北方記念館にも間宮の立像や北方探検に関する展示があります。

北海道最北の宗谷岬には間宮林蔵のブロンズ立像があります。彫刻家、峯孝(みね・たかし 1913~2003、京都市出身)の1980年(昭和55)頃の作です。またこの位置から西3キロメートルの清浜海岸に「間宮林蔵渡樺の地」碑があります。その北側に隣接して小さな碑があり、碑文は「此地は吾が祖先の樺太と逓送を行える地なり間宮林蔵渡樺を記念し石標を建て部落のすべてが毎年の祭を行えり此石は当時をしのぶ唯一のもの也 宗谷アイヌ 柏木ベン 」とあります。柏木ベン(かしわぎ・べん 1879~1963)は宗谷地方のアイヌの伝承者でした。この地にある碑はいつ建てられたものか不明です。また稚内市北方記念館にも間宮の立像や北方探検に関する展示があります。

間宮は晩年、江戸深川蛤町で過ごしたようです。墓地は東京にもあります。江東区平野にある間宮の菩提寺、本立院の墓地は平野2-7-8で平野二丁目交差点の北西にあり、地下鉄「清澄白河」の南東500メートルにあたります。道路に面した一画が間宮だけの墓地になっており、1946年(昭和21)に四代目の間宮馨によって再建された墓碑には「間宮林蔵蕪崇之墓」と刻まれ、傍には1925年(大正14)、東京府によって建てられた顕彰碑があります。墓地から200メートル北西にある江東区平野1-14-7の本立院本堂境内には1955年(昭和30)に間宮林蔵顕彰会が設立した墓標があり「間宮林蔵先生之塋域」の字は元総理大臣、鳩山一郎によるものです。

間宮は晩年、江戸深川蛤町で過ごしたようです。墓地は東京にもあります。江東区平野にある間宮の菩提寺、本立院の墓地は平野2-7-8で平野二丁目交差点の北西にあり、地下鉄「清澄白河」の南東500メートルにあたります。道路に面した一画が間宮だけの墓地になっており、1946年(昭和21)に四代目の間宮馨によって再建された墓碑には「間宮林蔵蕪崇之墓」と刻まれ、傍には1925年(大正14)、東京府によって建てられた顕彰碑があります。墓地から200メートル北西にある江東区平野1-14-7の本立院本堂境内には1955年(昭和30)に間宮林蔵顕彰会が設立した墓標があり「間宮林蔵先生之塋域」の字は元総理大臣、鳩山一郎によるものです。

吉村昭の歴史小説「間宮林蔵」は間宮の事績について、村上島之允や伊能忠敬との出会い、択捉島でのロシアの襲撃と逃走、松田伝十郎とともにした樺太北部の探検、東韃靼への渡海、それら業績のまとめと、さらにシーボルト事件への関与などが詳しく述べられています。[吉村昭:間宮林蔵 講談社文庫 2011]

北方謙三の小説「林蔵の貌(かお」には間宮林蔵が樺太探検後、幕府の隠密としての行動が描かれています。幕末、蝦夷地は松前藩の統治下でしたが、水戸藩は自らの領地に、薩摩藩は交易の拠点を画策、そこへロシアの南下、幕府は直轄地とする財力不足のなか、朝廷、幕府、水戸、薩摩両藩の隠密、さらに近藤重蔵や高田屋嘉兵衛も暗躍します。間宮が水戸藩の隠密と蝦夷地での逃避行中、食糧が欠乏し愛犬「揺彦」を殺し肉を喰らったり、測量用の重錘で敵を殺傷するなど凄惨な場面も見られます。まったくのフィクションです。[北方謙三:林蔵の貌(かお)集英社 1996]

村上島之允

村上島之允

村上島之允(むらかみ・しまのじょう 1760~1808、秦檍丸(はた・あおきまる)とも)は伊勢国の神官でしたが、早くから算術と測量術を学び、1788年(天明8)に老中、松平定信(まつだいら・さだのぶ 1759~1829、八代将軍徳川吉宗の孫)にとりたてられ、幕府の命により諸国の地理調査を行いました。小貝川の工事をきっかけに間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844)の能力を見出して弟子にしました。1798年(寛政10)には奥羽地方の宿場の地図を作成するため、那須と奥州白河の境から仙台、一関、盛岡、野辺地をへて津軽半島、下北半島まで、間宮をともない三角術を利用した測量により「陸奥州駅路圖」を作成しました。同年、幕府の蝦夷地巡見隊に加わり近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう 1771~1829)や最上徳内(もがみ・とくない 1755~1836)とともに国後島にわたっています。

1799年(寛政11)、東蝦夷地と千島列島の南部を松前藩の支配から幕府直轄になった機会に村上は間宮を従者として松平忠明(まつだいら・ただあきら 1765~1805、信濃守)にしたがい近藤重蔵とともに蝦夷地へ渡りました。村上は蝦夷地勤務を命じられ、間宮とともに常駐し、植林や農耕の指導をしています。翌年には伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)による全国測量がはじまり、村上は間宮とともに箱館で伊能に面会しています。1801年(享和1)には幕命により蝦夷全域の測量に従事しましたが、このとき間宮は体調不良で同行が不能でした。

その後、村上は江戸に戻り、蝦夷地へはたびたび出かけていましたが、1808年(文化5)、江戸で病死しました。墓地は東京根津の玉林寺にあります。地下鉄「根津」から言問通りを上野方面へ200メートル、北側に玉林寺があり、本堂裏の石段を上がり、まっすぐ進みブロック塀の手前10メートルのところです。墓石は1メートル程度の高さで表面には「秦檍丸君墓」とあります。またそばには1975年(昭和50)に建てられた顕彰碑があります。村上は各地の地理に詳しく、アイヌの生活なども巧みな画筆で描いています。村上の著作には「蝦夷島奇観」、蝦夷見聞記」、「東蝦夷地名考」など、地図は「蝦夷島地圖」、「東蝦夷地屏風」、「蝦夷地圖 諸島圖」などがあります。[森銑三:森銑三著作集 第五巻 秦檍丸 中央公論社 1971 p83-99]

松田伝十郎

松田伝十郎

松田伝十郎(まつだ・でんじゅうろう、1769~1842)は、越後国鉢崎(はっさき)村(現柏崎市米山町)出身で幼名は幸太郎といいましたが、幕府による米山峠の改修工事で監督であった幕吏の松田伝十郎の養子となり仁三郎と改名しましたが、養父の隠居後、伝十郎を襲名しています。1799年(寛政11)に幕府の蝦夷地調査に志願し徳政丸により厚岸(アッケシ)に上陸して越年、1803年(享和3)に箱館奉行支配調役下役となり、択捉島に赴きシャナの会所で越冬しています。1808年(文化5)には宗谷に赴任し松前奉行、戸川安論(とがわ・やすとも 1762~1821、筑前守)の命により間宮林蔵とともに樺太に渡りました。

松田は樺太南端の白主(シラヌシ)に到着後、間宮と二手に分かれて探検をしました。樺太の西岸を松田が、東岸を間宮が海岸沿いに小舟で北上しました。間宮は北知床岬より北上は航行困難なため、あきらめ西岸へ出ましたが松田は西岸を北上しラッカに到達しました。ラッカは樺太の最北端ではありませんが、この先は水深浅く航行困難、また海藻が腐食し歩行も困難なため、ここを国境と見きわめました。国境標識の木柱を建てたともいわれますが、松田自身の記録「北夷談」には載っていません。その後引き返し再会した間宮も松田の案内でラッカに行き、さらに間宮は単身でラッカを越え、わずかながら北上しました。同年秋に松田は江戸に戻り樺太見聞の実測図を幕府に提出しました。[大友喜作編:北夷談・北蝦夷圖説、東蝦夷夜話 北光書房 1944 p174-175]

1809年(文化6)年、間宮が再び樺太に渡りさらに沿海州まで踏破したとき、松田も再び樺太、白主に赴任してアイヌと沿海州民族(山丹人、山靼人とも)との山丹(山靼)交易を調査しました。その後、山丹人の横暴な取引を改革をするため、アイヌの借りを松前藩の会所が肩代わりし、以降の貸借を禁止しました。1813年(文化10)にはロシア軍人ゴロヴニンの釈放に際して、松前から箱館までの護送を努めました。蝦夷地が松前藩領となると江戸に戻り蝦夷地での経験から得た樺太の地物、異国船の状況などを記録した「北夷談」を著しています。墓地は不明です。[中島欣也:幕吏松田伝十郎のカラフト探検 新潮社 1991 p220]

松田の故郷である旧鉢崎村の聖ヶ鼻(ひじりがはな)の展望所山側には顕彰碑があります。JR「米山」の北東1キロメートルのところで、JRの米山第一トンネルの地上にあたり、日本海に面して佐渡や米山集落を望むことができます。高さ2.5メートルの碑表面には「カラフトは離島なり 大日本國々境と見きわめたり 松田伝十郎」とあり1970年(昭和45)米山町内会で建立されましたが、地震などでたびたび移設されています。また松田の生家は米山集落内の鉢崎神社近傍にあり、松田の旧姓のまま浅貝家として存続しています。松田はもともと浅貝の姓でしたが、江戸で松田家の養子になり養父の名を継いでいます。

松浦武四郎

松浦武四郎

松浦武四郎(まつうら・たけしろう 1818~1888)は伊勢国一志郡須川村(現松阪市)に生まれ、17歳の頃から全国周遊の旅にでました。一時、僧職にもなりましたが、1845年(弘化2)から1858年(安政5)までの間、6回にわたり水戸藩の支援を得て、蝦夷地、樺太、国後、択捉の調査を行い紀行や地図を載せた「東西蝦夷山川地理取調紀行」全10部22冊と「東西蝦夷山川地理取調図」を経度、緯度の各1度を1面として28面を出版、またアイヌ語も学び、民族学者としてアイヌ文化の紹介に努めました。松浦による地図は、歩測と懐中羅針盤による測量、景観のスケッチなどから作成された概念図であり、実地調査にもとづいていますが、すべてが実測によるものではありません。伊能忠敬や間宮林蔵による地図は沿岸部は正確に測量されていますが、内陸部の測量はほとんどありません。これにたいして松浦の地図は地形の正確性は欠けていますが、内陸部まで描写されており、地元での聞き取りによるアイヌ語の地名などはカタカナ混じりで細かく記載されています。1868年(明治1)に新政府に登用され、箱館府判事になり、翌1869年(明治2)、政府から開拓判官に任ぜられています。松浦は蝦夷地(えぞち)の新しい名称として「北加伊道」(ほっかいどう)と提案しました。「加伊」(かい)はアイヌ語で「この土地で生まれた者」を意味しますが東海道の例にならい「北海道」と改められ、同年正式に改称されています。その後、松浦は開拓政策を批判し開拓判官を辞職しました。

1994年(平成6)開設された松浦武四郎記念館は近畿日本鉄道「伊勢中川」から東へ3キロメートルの松阪市小野江町にあり松浦の紹介とともに古文書の展示があります。生家も記念館の近く、伊勢参宮街道に面して松阪市指定史跡として残存しています。

JR「釧路」から南へ1キロメートル、釧路川に架かる幣舞(ぬさまい)橋を渡ると、小高い丘に幣舞(ぬさまい)公園があり西端に松浦の銅像があります。1958年(昭和33)に釧路市公民館前に設置されましたが1994年(平成6)に現在地に移設されました。中野五一(なかの・ごいち 1897~1978、彫刻家)の制作によるもので、松浦が1858年(安政5)に釧路、阿寒方面を探索、「久摺(くすり)日誌」を著して100年になることを記念したものです。江戸時代には釧路は「久摺」と呼ばれていました。

JR「釧路」から南へ1キロメートル、釧路川に架かる幣舞(ぬさまい)橋を渡ると、小高い丘に幣舞(ぬさまい)公園があり西端に松浦の銅像があります。1958年(昭和33)に釧路市公民館前に設置されましたが1994年(平成6)に現在地に移設されました。中野五一(なかの・ごいち 1897~1978、彫刻家)の制作によるもので、松浦が1858年(安政5)に釧路、阿寒方面を探索、「久摺(くすり)日誌」を著して100年になることを記念したものです。江戸時代には釧路は「久摺」と呼ばれていました。

また釧路松浦郵便局では松浦の肖像が入った風景入り通信日付印を使用しています。この郵便局はJR「釧路」の北東600メートルのところ、釧路市松浦町9-14にあります。1932年(昭和7)に西幣舞(にしぬさまい)が松浦町に改称されました。

稚内市声問(こえとい)には松浦の踏査による東西蝦夷山川地理取調図完成150年を記念して2009年(平成21)、宗谷サロベツ松浦武四郎の会により「宿営の碑」が建てられています。稚内から国道238号にそい宗谷岬方面へ向かい声問川手前の聲問神社前に「松浦武四郎宿営の地」と書かれた表示板が見られます。声問とはアイヌ語で波が打ち寄せる意味の地名です。松浦は声問に1846年(弘化3)、1856年(安政3)、1858年(安政5)の三度訪れています。

稚内市声問(こえとい)には松浦の踏査による東西蝦夷山川地理取調図完成150年を記念して2009年(平成21)、宗谷サロベツ松浦武四郎の会により「宿営の碑」が建てられています。稚内から国道238号にそい宗谷岬方面へ向かい声問川手前の聲問神社前に「松浦武四郎宿営の地」と書かれた表示板が見られます。声問とはアイヌ語で波が打ち寄せる意味の地名です。松浦は声問に1846年(弘化3)、1856年(安政3)、1858年(安政5)の三度訪れています。

留萌市大町の望洋遊園には1995年(平成7)、留萌郷土史研究会により「松浦武四郎踏査の地」碑が建てられています。そばには「赤灯台」といわれた旧留萌港西突堤燈柱があり、この位置からは留萌港を見下ろすことができます。松浦は、当時、ルルモッペといわれた留萌に1846年(弘化3)、1856年~1858年(安政3~5)の4度にわたり訪れています。

留萌市大町の望洋遊園には1995年(平成7)、留萌郷土史研究会により「松浦武四郎踏査の地」碑が建てられています。そばには「赤灯台」といわれた旧留萌港西突堤燈柱があり、この位置からは留萌港を見下ろすことができます。松浦は、当時、ルルモッペといわれた留萌に1846年(弘化3)、1856年~1858年(安政3~5)の4度にわたり訪れています。

晩年の松浦は骨董品の収集や登山などですごし、68歳で大台ケ原へ、70歳で富士山にも登っています。遺言により大台ケ原に「分骨碑」(追悼碑)があります。1889年(明治22)松浦の長男(初代)一雄氏によって建てられましたが、1908年(明治41)に三重県一志郡三雲村の有志によって建て替えられていることが碑文にあります。大台ヶ原駐車場近くの大台教会から徒歩20分程度のところで、一たん名古屋谷に降り、原生林に囲まれた美しい広場から小高い丘を登ると、山頂の苔むした塚の上に高さ1メートルの分骨碑が見られます。このあたりは「吉野熊野国立公園西大台利用調整地区」で、立入りには環境省近畿地方環境事務所の許可が必要です。

晩年の松浦は骨董品の収集や登山などですごし、68歳で大台ケ原へ、70歳で富士山にも登っています。遺言により大台ケ原に「分骨碑」(追悼碑)があります。1889年(明治22)松浦の長男(初代)一雄氏によって建てられましたが、1908年(明治41)に三重県一志郡三雲村の有志によって建て替えられていることが碑文にあります。大台ヶ原駐車場近くの大台教会から徒歩20分程度のところで、一たん名古屋谷に降り、原生林に囲まれた美しい広場から小高い丘を登ると、山頂の苔むした塚の上に高さ1メートルの分骨碑が見られます。このあたりは「吉野熊野国立公園西大台利用調整地区」で、立入りには環境省近畿地方環境事務所の許可が必要です。

また松浦は菅原道真を祀った天神を信仰し各地の天満宮を詣でています。京都でも北野天満宮には行基図に北海道を入れた鏡が奉納され、南区西大路十条の吉祥院天満宮、下京区西洞院仏光寺の菅大臣天満宮、上京区烏丸下立売の菅原院天満宮などには松浦の名前が刻まれた碑が見られます。

1888年(明治21)東京神田で没しました。墓地は東京豊島区の染井霊園にあります。JR「駒込」から染井通りを北西方向に700メートル、突当りに染井霊園管理所があります。ここから、さらに染井通りの延長を、慈眼寺方向へ150メートルほどの地点で、右に折れ30メートルの北側で区画番号は「1種ロ10号2側」になっています。墓石は没した年に建立されたもので夫妻の戒名「教光院釋遍照北海居士 量光院釋尼照妙」が刻まれています。周囲には松浦一族の墓もあります。

1888年(明治21)東京神田で没しました。墓地は東京豊島区の染井霊園にあります。JR「駒込」から染井通りを北西方向に700メートル、突当りに染井霊園管理所があります。ここから、さらに染井通りの延長を、慈眼寺方向へ150メートルほどの地点で、右に折れ30メートルの北側で区画番号は「1種ロ10号2側」になっています。墓石は没した年に建立されたもので夫妻の戒名「教光院釋遍照北海居士 量光院釋尼照妙」が刻まれています。周囲には松浦一族の墓もあります。

司馬遼太郎は著書「オホーツク街道」のなかで松浦を絶賛しています。「江戸末期の松浦武四郎は、江戸文化が蒸留された一滴といえる。みずからの意志による北方探検の人であった。儒教夷狄観(いてきかん)から脱した人文科学的思考者であり、薄明の天地人(てんちじん)を知りたいという好奇心と不抜の意志の人でもあった。アイヌへの愛もふかかった。」[司馬遼太郎:オホーツク街道 街道をゆく38 朝日文庫 1997 p229]

岡本監輔

岡本監輔

岡本監輔(おかもと・かんすけ 1839~1904、文平、韋庵とも)は阿波国三島郡三谷村の富農の出身です。儒学の勉学の傍ら、「サガレン」(樺太)の存在を知り、間宮林蔵の「北蝦夷図説」を読み、樺太に興味をもちました。大坂、京都でも儒者の門をくぐり、江戸では松浦武四郎(まつうら・たけしろう 1818~1888)との出会いもありました。松浦による樺太の踏査は南部のみであり、間宮林蔵は樺太の最北端を極めていません。

岡本は1863年(文久3)、樺太を踏査するため、新潟から北前船で箱館へ、箱館から宗谷までは、ほぼ徒歩、宗谷から樺太の白主(シラヌシ)に渡り、西海岸の鵜城(ウショロ)まで北上しましたが、冬期にかかるため、箱館に引き上げました。箱館奉行、小出秀実(こいで・ほずみ 1834~1869、のちに外国奉行、日露間樺太島国境交渉役)に北蝦夷の情報を報告し、北蝦夷に逗留の許可を得ました。1864年(元治1)春、ふたたび樺太に渡り東海岸のシッカ(敷香か)に逗留、越冬しアイヌやオロッコの先住民とも交流しました。いったん樺太南部のクシュンコタン(大泊)に引き返し、1865(慶応1)4月1日、樺太全島一周の探検に出発しました。周到な準備をして足軽の西村伝九郎と複数のアイヌ人も同行させました。東海岸から舟と徒歩で6月25日に最北端、北緯54度25分、東経142度42分にあたるガオト(鵞小門、エリザヴェタ岬とも)に到達、「大日本國領 岡本文平建之」と墨書きした木碑を建立しました。その後、西海岸を南下し、ロシア人による石炭採掘の状況など観察し、ウショロをへて8月23日に久春古丹(クシュンコタン)に帰着しました。樺太の周回を達成しました。全周したのは岡本がはじめてになります。

岡本は明治維新後に箱館裁判所の権判事、箱館府権判事に任命され樺太全島の事務を委任され、1869年(明治2)には開拓判官として樺太への移民を促進し、さらに樺太北部の状況を明らかにして、ロシアの進出に強い危機感を抱き政府に報告しましたが、政府の消極的な樺太開拓の計画に不満をもち、辞任しました。1870年(明治3)に政府は樺太の所管を開拓使から分離して樺太開拓使を設置しましたが、久春古丹(楠渓と改称)にあった公議所を樺太開拓使庁と改称したほかは実質的変化は見られず、翌1871年(明治4)に廃止されました。その後、岡本は東大予備門御用掛、台湾総督府国語学校教授などを歴任し、1891年(明治24)には千島開発を目論み、色丹島、択捉島に渡っています。1904年(明治37)、東京で死去しました。墓所は港区西麻布二丁目の長谷寺(ちょうこくじ)にあります。山門西の墓地入口から奥へ入り本堂の裏にまわったところです。[阿波学会・岡本韋庵調査研究委員会:アジアへのまなざし岡本韋庵 2004 p61-105]、[林啓介:樺太・千島に夢をかける-岡本韋庵の生涯 新人物往来社 2001 p71-98]

岡本の胸像がJR徳島線「穴吹」の東南700メートル、美馬市役所南館(旧庁舎)玄関西の屋外に見られます。徳島県教育委員会などにより1964年(昭和39)、徳島市内に設置されましたが1998年(平成10)頃、現在地に移設されました。碑の台座側面には岡本が後年、択捉島に渡り樺太を望んで詠んだ詩「抵死羞看柯太島 餘生又到餌禽州 回頭西北漫雲處 定有髯奴駕鐡舟」が刻されています。意訳は「柯太島は見るに忍びない 今また餌禽州へやってきた 西北に向くと雲のひろがるあたり 有髯奴が軍艦を操っているであろう」と解せられ、柯太島は樺太島、餌禽州は択捉島、有髯奴はロシア人のことと思われます。岡本の生誕地、宅跡はJR「穴吹」の西2キロメートルの穴吹町三島三谷にあります。

片岡利和・笹森儀助

片岡利和・笹森儀助

1891年(明治24)には明治天皇の侍従、片岡利和(かたおか・としかず 1836~1908、土佐藩士、片岡源馬とも)が天皇の勅命を受けて6人の随員をともない、千島列島を探検、択捉島に渡って越冬し、翌年春から各島を回り、千島列島北端の占守島(シュムシュ島)に到達しています。占守島に上陸した地点の湾(モヨロップ湾)の名前を片岡湾としています。帰途は海軍の測量船「磐城」(ばんじょう)に迎えられ根室に帰着しています。片岡は戊辰戦争では仁和寺宮嘉彰(よしあき)親王(のち小松宮彰仁親王)のもとで越後の柏崎軍監をつとめ、その後、東京府参事などを経て1884年(明治17)侍従となっています。[秋月俊幸:千島列島をめぐる日本とロシア 北海道大学出版会 2014 p236]

片岡の墓所は東京青山霊園の17号1種ロ5-13にあり、墓碑には「貴族院議員錦鶏間祗候(きんけいのましこう)正三位勲二等男爵片岡利和之墓」とあります。近年、お詣りする人もないようで、草木が茂り、無縁改葬公告が掲示されています。錦鶏間祗候は1890年(明治23)に設けられた、功績のあった勅任官の退職者を優遇するための名誉職名です。錦鶏間は京都御所内の御学問所の西側にある部屋の一室で、この職名と直接の関係はありません。

片岡による探検には青森県の実業家、政治家、探検家であった笹森儀助(ささもり・ぎすけ 1845~1915、弘前市出身)も遅れて合流し、占守島や幌筵島など千島列島を調査し、「千島探験」を著しています。笹森は南西諸島や台湾も踏査し、後年は奄美大島の島司や青森市長もつとめています。著作「南嶋探験」は民俗学者の柳田國男などに大きな影響を与えました。晩年には青森に専門の教育機関が必要であるとして、私立青森商業補習夜学校(現・青森県立青森商業高等学校)を設立。同校の初代校長にも就任しています。墓所は弘前市新寺町、西光寺本堂裏の墓地、東の塀沿い中央にあり墓碑には「笹森家累代之墓」とあり夫人とともに葬られています。弘前市若党町(わかどうちょう)の武家屋敷通りには笹森の生家と思われる「笹森家住宅」が残されています。

郡司成忠

郡司成忠

1893年(明治26)には郡司成忠(ぐんじ・しげただ 1860~1924、幸田露伴の実兄、海軍大尉)が率いる千島報效義会(ちしまほうこうぎかい、千島探検隊)が開拓を目的に占守島に向かい、同年から翌年にかけ越冬しました。片岡利和、笹森儀助による探検直後のことでしたが、笹森は千島開拓は寒冷地を知る地方人が自ら資金を投じて行なうべきと批判的でした。郡司の墓所は大田区池上本門寺の五重塔東の幸田家墓所の北隣にあります。千島探検隊の隊員であった白瀬矗(しらせ・のぶ 1861~1946、陸軍中尉、南極探検家)は二度越冬しています。その後、千島は日本により漁業、魚類加工、毛皮採取に利用されました。

クルーゼンシュテルン(Ivan Fedorovich Krusenstern 1770~1846、のち海軍大将)はエストニア出身のドイツ系の貴族でロシア帝国海軍に入り、英国海軍にも派遣されていました。1803年、皇帝アレクサンドル一世(在位1801~1825)の命により、ロシア最初の世界周航艦隊の指揮官となりました。旗艦はナジェジダ号(Nadezhda、450トン)でネヴァ号(Neva、350トン)が随行しました。両艦とも英国で建造されています。この航海では、ロシア皇帝から日本への使節として露米会社支配人レザノフを乗せ、また津太夫(つだゆう 1744~1814)など日本の漂流民4人を長崎に送還しています。極東沿岸の測量も重視され、英国トロートン社製の天体望遠鏡、六分儀、経緯儀をはじめ天文観測機器や測量機器も多数積みこまれました。のちに南極探検で広くしられるベリングスハウゼン(Faddei Faddeevich Bellinsgauzen、1779~1852、エストニア出身)もこの航海に参加しています。

1803年7月、両艦はサンクトペテルブルク北西にあるバルト海に面したクロンシュタット(現サンクトペテルブルク市の行政区)を出港して大西洋から南米南端をまわり南太平洋、からハワイに到達し、ここで米国北西岸の露米会社に向かうネヴァ号と別れ、ナジェジダ号は単独でカムチャツカ半島のペトロパブロフスクをへて、1804年9月、長崎に来航します。この航海中、クルーゼンシュテルンはレザノフの傲慢な態度に服従せず、仲違いがあり、レザノフはカムチャツカの法廷での審理を要求しようとしましたが、クルーゼンシュテルンは譲歩し両者の関係は改善しました。

長崎で半年間、留め置かれ、艦船の武装は解除されたうえ、幕府は国交を拒絶し、レザノフの交渉は不調に終わります。1805年6月、ナジェジダ号はペトロパブロフスクに戻り、レザノフは下船しますが、クルーゼンシュテルンはナジェジダ号でサハリン(樺太)近海の調査をします。千島列島をへて、サハリン北端まで探検後、次第に水深が浅くなったために調査を断念し、ペトロパブロフスクに戻ります。その後、再出港しマカオでネヴァ号と合流、1806年7月に喜望峰経由でクロンシュタットへ帰港しています。

クルーゼンシュテルンは帰国後、「世界周航記」を著しました。この世界周航記の標題は「アレクサンドル1世陛下の命令下、1803年、1804年、1805年、1806年にナジェジタとネヴァにより行った世界周航の記録」(Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806 auf Befehl Seiner Kaiserliche Majestaet Alexanders des Ersten auf den Schiffen Nadeschda und Newa)であり1810年、サンクトペテルブルクで出版されています。世界周航記の冒頭には「皇帝陛下の命のもとに、予が指導遂行の光榮を得たるかのロシア人最初の世界周航のことは、恐らくロシア海上史上に特記せらるるに値するものである。畏(かしこ)くも陛下は、予がこの成功せる航海の歴史を公にすることを許可せられた。」とあります。[クルウゼンシュテルン著、羽仁五郎訳注:クルウゼンシュテルン日本紀行 雄松堂書店 1931 前文P1]

クルーゼンシュテルンは1815年にベーリング海峡を探査、1827年にロシア科学アカデミー会員になり、1841年には海軍兵学校長、海軍大将に昇格、1846年にエストニアで亡くなりました。

長崎出島のオランダ商館の医師シーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796~1866)は幕府天文方の高橋景保(たかはし・かげやす、1785~1829、通称作左衛門、高橋至時の長男)との密約により高橋からは伊能の図をもとにした日本地図、シーボルトからはクルーゼンシュテルンの「世界周航記」を交換します。このことは事後、幕府が発覚しシーボルト事件に発展します。シーボルトの帰国後、樺太、蝦夷地、千島列島を含めた日本地図はクルーゼンシュテルンにより評価されています。シーボルトの著作「NIPPON」のなかで、1834年10月12日付けのクルーゼンシュテルンからシーボルトへの書簡がつぎ(部分)のように紹介されています。クルーゼンシュテルンが見たのは高橋から贈られた地図をシーボルトが編集したものと思われます。

Nicht nur die Konfiguration der Küsten und das Detail derselben, wo solches auf unsern Karten zu finden ist, sondern auf die Längen und Breiten stimmen auf eine wudervolle Weise und liefern einen interessanten Beweis von den Fortschritten, welche die Japaner in der Astronomie gemacht haben.[Fr.von Siebold: NIPPON Archiv zur Beschreibung von Japan Erster Band, K.U.K. Hofbuchhandlung von Leo Woerl, Wurzburg und Leipzig 1897 p272]

大意は「海岸線の形状、細部は既製の(欧州で制作された)地図と一致するだけでなく経緯度も驚くほど合致し日本人の天文学での進歩を証している」ということです。

高橋景保がシーボルトから得たクルーゼンシュテルンによる世界周航記は日本でも青地林宗(あおち・りんそう 1775~1833 青地盈とも、伊予松山藩、蘭学者)によりオランダ語版を抄訳、高橋景保により校閲され「奉使日本紀行」として1828年(文政11)に刊行されています。なおクルーゼンシュテルンのナジェジタ号(英国で建造)によるロシア最初の世界周航のつぎには、1807年ゴロヴニン少佐のディアナ号による第二次世界周航があります。[青地盈訳、高橋景保校:奉使日本紀行 全18編、1828、毛筆による写本は同志社大学蔵、7冊で和綴じ製本、虫喰い多数]、[クルウゼンシュテルン著、羽仁五郎訳注:クルウゼンシュテルン日本紀行 雄松堂書店 1931]

高橋景保がシーボルトから得たクルーゼンシュテルンによる世界周航記は日本でも青地林宗(あおち・りんそう 1775~1833 青地盈とも、伊予松山藩、蘭学者)によりオランダ語版を抄訳、高橋景保により校閲され「奉使日本紀行」として1828年(文政11)に刊行されています。なおクルーゼンシュテルンのナジェジタ号(英国で建造)によるロシア最初の世界周航のつぎには、1807年ゴロヴニン少佐のディアナ号による第二次世界周航があります。[青地盈訳、高橋景保校:奉使日本紀行 全18編、1828、毛筆による写本は同志社大学蔵、7冊で和綴じ製本、虫喰い多数]、[クルウゼンシュテルン著、羽仁五郎訳注:クルウゼンシュテルン日本紀行 雄松堂書店 1931]

青地林宗

青地林宗

青地林宗(あおち・りんそう 1775~1833、蘭学者、伊予松山藩出身、青地盈とも)は伊予松山で家業の漢方医学を修得したのち、20歳で江戸に出て幕府通詞、馬場佐十郎(ばば・さじゅうろう 1787~1822)に弟子入りし、天文学や蘭語を学びました。杉田立卿(すぎた・りゅうけい 1787~1846)の私塾、天真楼、宇田川玄真(うだがわ・げんしん 1770~1835、蘭方医)の私塾、風雲堂にも学んでいます。26歳のとき、父の松山藩医の家を継ぐため一時帰郷。5年後、松山藩での職を辞し大坂、長崎など蘭学の地を巡りながら再度江戸に戻りました。47歳のとき、幕府の招聘を受け天文方の蕃書和解御用掛(ばんしょわけごようかかり)として、蘭書の翻訳に従事し、ゴロヴニン(Vasilii Mikhailovich Golovnin 1776~1831、ロシア海軍士官、国後島で松前藩が拿捕)の「日本幽囚記」も「遭厄日本紀事」として翻訳しています。その後、水戸藩主徳川斉昭(とくがわ・なりあき 1800~1860)に請われ召し抱えられましたが、4年後に死去しました。オランダのボイス(Johannes Buijs 1764~1838)の著書"Natuurkundig schoolboek"(物理教科書)を訳し、1827年(文政10)に近代物理学を紹介した「気海観瀾」(きかいかんらん)を刊行しています。この頃、日本では蘭学の訳書がふえるにつれ、個人で訳語、造語が続出することに懸念をもち、訳語の適正化と統一をはかることに尽力しました。青地の墓所は松山市御幸(みゆき)一丁目の来迎寺墓地にあります。ロシア人墓地に隣接しており、来迎寺山門前から北の坂道へまわりこみます。墓碑に彫られた「青地林宗先生墓」は呉秀三(くれ・しゅうぞう 1865~1932 医学者)の筆になるものです。