関孝和

関孝和

近世の科学者

「科学」(sciences)はラテン語で「知識」を意味しており、18世紀までは現代のように自然科学に限定されず、哲学、神学、歴史、法律、文学などの体系的な知識の探求を指す包括的な用語として用いられてきました。日本では中世から学術的な知識とされる科学は儒学者(儒者)により導入されることが多かったのですが、近世から蘭学(洋学)が盛んになり、医学をはじめ、天文、数学、物理学、土木の方面で活躍した人たちが多く、測量技術者や地理学者なども輩出しています。鎖国にもかかわらず西洋の知識を取り入れることに、たいへん努力した人が多いようです。ここでは江戸時代の科学者をとりあげますが、杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817)をはじめとする杉田一族のように医学で著名な人物であっても、地理の分野にも関係した知識人を含みます。全国測量を行った伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)や測量技術者は項をあらためて説明、天文観測、河川測量、水路測量などの科学者はもっとも関係の深い項で説明します。おおむね生年の古い順で編集しています。

関孝和

関孝和

関孝和(せき・たかかず 1642か~1708)は江戸前期の和算家ですが、生涯については、あまり知られていません。生誕地は上野藤岡とも江戸小石川とも説があります。関は甲府藩士の養子となり、国絵図「甲斐国絵図」の作成に携わったり、改暦の研究も行っていました。従来の算木を用いた「天元術」(てんげんじゅつ)を改良して「点竄術」(てんさんじゅつ)といわれる筆算による代数学を創案し、和算が高等数学として確立する基礎を築きました。関流和算の元祖として日本の数学史上、最高の人物とされ「算聖」ともいわれます。墓所は牛込弁天町(現・新宿区弁天町)の浄輪寺、墓地の奥、突き当りで、墓碑には「法行院殿宗達日心大居士」とあり、1958年(昭和33)に東京都指定史跡になっています。

関の生誕地は群馬県藤岡市ともいわれています。JR「群馬藤岡」の南西700メートルにある、藤岡市民ホールの駐車場北東角には、1929年(昭和4)に設置された「算聖の碑」と1988年(昭和63)に設置された関の像があります。またJR「群馬藤岡」の南西2キロメートルにある光徳寺には関の墓所があります。東京牛込の浄輪寺から1958年(昭和33)に分祀されたものです。

関の生誕地は群馬県藤岡市ともいわれています。JR「群馬藤岡」の南西700メートルにある、藤岡市民ホールの駐車場北東角には、1929年(昭和4)に設置された「算聖の碑」と1988年(昭和63)に設置された関の像があります。またJR「群馬藤岡」の南西2キロメートルにある光徳寺には関の墓所があります。東京牛込の浄輪寺から1958年(昭和33)に分祀されたものです。

冲方丁(うぶかた・とう 1977~)の著作「天地明察」(角川書店 2009)は天文学者、渋川春海(しぶかわ・はるみ 1639~1715)の生涯を小説にしたものです。日本各地の天測や当時の数学者であり渋川が師と仰いだ関孝和との交流も描かれています。2010年(平成22)、吉川英治文学新人賞、受賞作品です。2912年(平成24)、映画化されました。

建部賢弘

建部賢弘

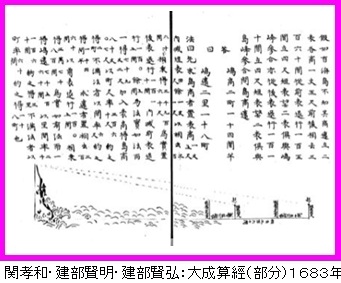

建部賢弘(たけべ・かたひろ 1664~1739、江戸時代中期の数学者)は12歳で数学者、関孝和(せき・たかかず 1642か~1708、和算家)の弟子となり、徳川家宣、家綱、吉宗の三代の将軍に仕えました。西洋の天文学に深い関心をもった徳川吉宗の命を受けた建部は、天文暦法の顧問も果たしました。さらに自ら測量を指揮し「享保国絵図」を完成させました。享保国絵図では全国一斉に見当山(みあてやま、めあてやま)の望視調査を実施し、絵図に視準線が入っています。

建部は関孝和と兄の建部賢明(たけべ・かたあきら 1661~1716)の3人で当時の和算の集大成を目論んだ「大成算経」全20巻を28年かけ完成させ、独自の業績では円周率を正多角形で円を近似する方法により41桁まで正確に求め、関孝和の記録を超えました。和算史上最初の円周率を求める公式は、建部賢弘によって導かれました。

新井白石

新井白石

新井白石(あらい・はくせき 1657~1725、朱子学者)上総久留里(くるり)藩士の子として江戸で出生しました。朱子学のほか歴史、地理、言語、文学の分野でも著名です。

新井は土屋利直(つちや・としなお 1607~1675、上総久留里藩二代藩主)、堀田正俊(ほった・まさとし 1634~1684、老中)、徳川綱豊(とくがわ・つなとよ 1662~1712、甲府藩主)に仕えました。貧しい浪人生活も経験しましたが、1710年(宝永6)、徳川綱豊が徳川家宣(とくがわ・いえのぶ)と改名して六代将軍になると、侍講として間部詮房(まなべ・あきふさ 1666~1720)とともに幕政を主導し、正徳の治と呼ばれる政治改革を担いました。七代将軍、徳川家継(とくがわ・いえつぐ 1709~1716)にも仕えましたが、徳川吉宗(とくがわ・よしむね 1684~1751)が八代将軍につくと、失脚して引退、晩年は著述活動に専念しました。

新井の著作「折りたく柴の紀」は将軍、徳川家宣の業績を明らかにするとともに、自叙伝として子孫に語り残すために著わしたものです。標題は後鳥羽天皇の御製で新古今和歌集にもある「思ひ出づる折りたく柴の夕煙(ゆうけぶり)むせぶもうれし忘れ形見に」(思い出す折々に、 折っては焚く柴で夕方に立つ煙にむせて咳が出るように、 むせび泣くのも、ある意味では嬉しい。)に由来します。1707年(宝永4)11月の富士山噴火によって宝永山が隆起し、江戸市中にも灰が降ったときの様子が記されています。「よべ地震ひ、此日の午(うま)の時雷の声す。家を出るに及びて、雪のふり下るがごとくなるをよく見るに、白灰の下れる也。西南の方を望むに、黒き雲起りて、雷の光りしきりにす。」、「去年の春、武相駿三州の地の灰砂を除くべき駅を諸国に課せて・・・」。1708年(宝永6)にはイタリアの宣教師シドッチ(Giovanni Battista Sidotti 1668~1714)の取り調べについても記されています。「ロウマ人の来由を問ふべき仰(せ)かうぶる。」[新井白石、松村明校注:折りたく柴の記 岩波文庫 1999 p126、144,165]

1708年(宝永5)、シドッチは鎖国中の日本でキリスト教伝道を再開するため屋久島に上陸しましたが、捕らえられ江戸で拘禁されました。新井は幕命によりシドッチを取り調べ、西欧の地理・科学・政治・宗教など多くの知識を得て、さらにオランダ商館長から得た情報を加味して、1713年(正徳3)に「采覧異言」、1715年(正徳5)に「西洋紀聞」を著しました。「采覧異言」はキリスト教に関する記述がない地理書であり、キリスト教について記した「西洋紀聞」と異なり、広く写本され読まれました。新井はシドッチの本国送還を建言しましたが、シドッチは小石川の切支丹屋敷に軟禁されて衰弱死しました。

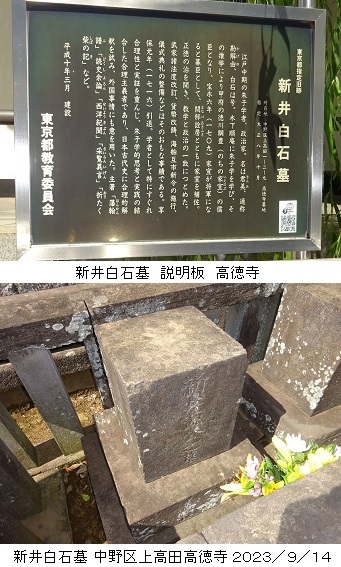

新井の像は君津市久留里城址に復元された天守閣手前の資料館駐車場前に見られます。1979年(昭和54)、久留里城復元記念としてに建立されました。JR「木更津」から久留里線で45分、久留里で下車、徒歩30分を要します。新井の墓所は中野区上高田1-2-9の高徳寺にあります。高徳寺はもと浅草法恩寺内にあった寺院ですが、1908年(明治41)、この地に移転されました。東京メトロ「落合」から早稲田通りを南西へ500メートルに新井白石記念ホールという葬儀場がありますが、この西隣の高徳寺本堂裏の墓地中央に新井の墓所があります。

平賀源内

平賀源内

平賀源内(ひらが・げんない 1728~1780)は讃岐国寒川郡志度浦(現・香川県さぬき市志度)の出身で、長崎、江戸に遊学しましたが、発明家、蘭学者、俳人、本草学者などとして知られています。1766年(明和3)、川越藩の秩父大滝(現・秩父市大滝)、中津川で鉱山開発を行い、石綿を発見して燃えない布「火浣布」(かかんぷ)を製作、1776年(安永5)にはオランダから伝えられた静電気発生装置であるエレキテルを復元、自作もして、数々の実験をおこない、日本での電気研究の草分けといわれています。エレキテルは後に橋本宗吉(はしもと・そうきち 1763~1836、蘭学者)も製作、実験をしています。平賀はオランダ博物学に関心をもち、洋書の入手にも専念しますが、語学の知識が乏しく、オランダ通詞の協力を得て読解につとめました。

地図測量、地理の分野では、1755年(宝暦5)には量程器(万歩計か)、磁針器(羅針盤)など長崎で得た新知識を紹介しています。1771年(明和8)、平賀の指導によって讃岐国志度で三彩の陶磁器「源内焼」が作成され、世界地図、日本地図、欧米文字などの斬新な意匠の皿が知られています。この頃、油彩「西洋夫人図」を描き司馬江漢(しば・こうかん 1747~1818)にも影響をあたえています。1768年(明和5)、平賀は1759年に刊行されたブルックネル(Issac Brouckner 1868~1762、ロシア帝国に仕えたスイスの地図制作者)の「新海洋世界圖」(Zee-atlas Nieuwe atlas、平賀源内記念館蔵)を入手しています。この地図は経緯度が記されており、当時、入手可能な、もっとも正確な世界図でした。1773年(安永2)には久保田(秋田)藩へ鉱山の精錬指導に赴いた際、クロトロワン(象限儀 Quadrantとも)、イスタルヒ(アストロラーベ Astrolabeとも)などの測器を携えて行ったようです。[砂山長三郎:マルチ人間 平賀源内の発想 日本マリンエンジニアリング学会誌55巻5号 2020 p62-63]、[松浦正一:平賀源内 志度町松浦正一出版 1930 p25]

1779年(安永8)、51歳のとき、勘違いで大工の棟梁を殺傷したため投獄され、そのまま獄死しました。本草学の縁で深い親交があった杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、若狭国小浜藩医)らにより葬儀が行われましたが、遺体も墓碑もないままの葬儀でした。

平賀の旧宅は1862年(文久2)に建て替えられましたが、さぬき市志度の琴平電鉄「ことでん志度」西500メートルの讃岐街道に面してあり、正面東側にはエレキテルを足元に置いた「平賀源内先生銅像」、裏庭には薬草園があります。銅像は1934年(昭和9)、平賀源内先生顕彰会により建立されました。小倉右一郎(おぐら・ういちろう 1881~1962、さぬき市寒川町石田出身)作で、台座には杉田玄白による「嗟非常人 好非常事 行是非常 何死非常」(あゝ非常の人 非常の事を好み 行いこれ非常 何ぞ非常の死なる)と刻まれています。旧宅跡から東へ600メートルの讃岐街道に面して「平賀源内記念館」があり発明品や著作を見ることができます。

平賀の墓所は台東区橋場にあります。JR南千住から南へ300メートルで明治通りにでて、東へ600メートルの隅田川手前に橋場二丁目のバス停があり、さらに南へ細い道二筋目西側になります。墓所には墓石のほか呉秀三(くれ・しゅうぞう 1885~1932、医学者)による碑文が刻された顕彰碑があり、この位置に元、総泉寺があったことが記されています。

平賀は秋田で角館出身の小田野直武(おだの・なおたけ 1747~1780)の画才を見出し、小田野は江戸で洋風画の研究に没頭し、杉田玄白などによる「解体新書」の解剖図を描きました。小田野の顕彰碑は角館駅前通りの松庵寺境内山門前にあります。顕彰碑は1936年(昭和11)に建立され、裏面には当時のオランダ公使による碑文もあります。

平賀は秋田で角館出身の小田野直武(おだの・なおたけ 1747~1780)の画才を見出し、小田野は江戸で洋風画の研究に没頭し、杉田玄白などによる「解体新書」の解剖図を描きました。小田野の顕彰碑は角館駅前通りの松庵寺境内山門前にあります。顕彰碑は1936年(昭和11)に建立され、裏面には当時のオランダ公使による碑文もあります。

杉田玄白・立卿・成卿・玄端

杉田玄白・立卿・成卿・玄端

杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、若狭国小浜藩医)は1774年(安永3)に前野良澤(まえの・りょうたく 1723~1803、豊前国中津藩医)、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん 1739~1786、若狭国小浜藩医)、桂川甫周(かつらがわ・ほしゅう 1751~1809、将軍侍医の家系)とともに蘭書「ターヘル・アナトミア」の翻訳し、解剖学書「解体新書」として出版されました。杉田は医学だけでなく蘭学者として多方面で活躍しています。1807年(文化4)の著作「野叟独語」(やそうどくご、当時非刊行)のなかではロシアの使節レザノフの来日時に幕府がとった対応が無礼であると非難しています。[滝本誠一編:日本経済叢書 巻19 1917(杉田玄白「野叟独語」)p4]

杉田玄白の生誕地は江戸の小浜藩(藩主酒井忠勝)下屋敷でした。現在は新宿区矢来町38-3の矢来公園になっており、当時は屋敷の周囲に竹矢来をめぐらしたことから、矢来町の名前がつけられました。この地には昭和初期に日本画家の鏑木清方(かぶらき・きよかた 1878~1972)の旧居もありました。2004年(平成16)に福井県・小浜市によって「小浜藩邸跡 杉田玄白生誕地」の石碑が建立されています。

福井県小浜市大手町の杉田玄白記念公立小浜病院の正面には杉田玄白の立像が見られます。杉田玄白の墓所は東京都港区虎ノ門三丁目10-10の栄閑院(えいかんいん)にあり東京都指定史跡になっています。地下鉄「虎ノ門ヒルズ」A1口から南へ徒歩5分のところです。墓碑には「九幸杉田先生之墓」(「幸」と「杉」は異字体)と刻まれています。

杉田玄白の一族は小浜藩の蘭学者、蘭方医ですが、地理分野にも尽力しています。玄白の次男である杉田立卿(すぎた・りゅうけい 1787~1846)はロシア海軍少佐、ゴロヴニン著「日本幽囚記」の翻訳に協力、玄白の孫(立卿の子)にあたる杉田成卿(すぎた・せいけい 1817~1859)は蕃書調所に出仕、また杉田家の養子、継嗣で玄白の曽孫にあたる杉田玄端(すぎた・げんたん 1818~1889)はロシア使節プチャーチン所有の海図の翻訳に協力しています。杉田玄端は明治維新後、徳川家が移封された駿府藩(のち静岡藩と改称)に設けられた沼津兵学校の校医頭、後に沼津陸軍医学所の頭取にもなりましたが、1889年(明治22)東京麻布の自宅で死去しました。墓所は沼津市千本緑町一丁目、長谷寺境内にあります。正面石段を登った左手の古い墓石群のなかに、茸(きのこ)の形をした墓碑で茎の部分に「S」("Sugita"のSか)と刻印されています。杉田玄端の墓は港区青山霊園にもあります。同霊園1種イ1号22側1番で、管理事務所の裏にあたります。

杉田玄白の一族は小浜藩の蘭学者、蘭方医ですが、地理分野にも尽力しています。玄白の次男である杉田立卿(すぎた・りゅうけい 1787~1846)はロシア海軍少佐、ゴロヴニン著「日本幽囚記」の翻訳に協力、玄白の孫(立卿の子)にあたる杉田成卿(すぎた・せいけい 1817~1859)は蕃書調所に出仕、また杉田家の養子、継嗣で玄白の曽孫にあたる杉田玄端(すぎた・げんたん 1818~1889)はロシア使節プチャーチン所有の海図の翻訳に協力しています。杉田玄端は明治維新後、徳川家が移封された駿府藩(のち静岡藩と改称)に設けられた沼津兵学校の校医頭、後に沼津陸軍医学所の頭取にもなりましたが、1889年(明治22)東京麻布の自宅で死去しました。墓所は沼津市千本緑町一丁目、長谷寺境内にあります。正面石段を登った左手の古い墓石群のなかに、茸(きのこ)の形をした墓碑で茎の部分に「S」("Sugita"のSか)と刻印されています。杉田玄端の墓は港区青山霊園にもあります。同霊園1種イ1号22側1番で、管理事務所の裏にあたります。

前野良澤

前野良澤

前野良澤(まえの・りょうたく 1723~1803、豊前国中津藩医)は蘭学者、中津藩医で杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、若狭国小浜藩医)などとともに蘭書「ターヘル・アナトミア」の翻訳に尽力しましたが、解剖学書「解体新書」が不完全のまま出版されたことに、学者的良心から名を連ねることを辞退しました。前野は地理にも興味を示し、その著作「管蠡秘言」(かんれいひげん、1777年頃の作、早稲田大学蔵)のなかでは蘭書の翻訳として「地球ノ周 凡一万三千八百四十六里 地面ヨリ其中心二至リテ凡二千二百餘里 北星ヲ窺テ測リ知ル所ニシテ其術尤モ切実ナリ」などと記しています。長さの単位「里」の根拠は不明です。またフランスの地理学者サンソン(Nicolas Sanson 1600~1667)の著した世界地図帳(Atlas Nouveau、石川県立図書館蔵)を「輿地図編小解」として、さらに西欧の地理書からカムチャツカ半島の部分を「柬砂葛記」(かむさすかき、1791年頃の作か、早稲田大学蔵)として抄訳しています。幕府天文方の高橋至時(たかはし・ よしとき 1764~1804)とも交流があり、当時、オランダ語が未熟な高橋にたいして「マルティン窮理書」読解しています。高橋の作「ラランデ暦書管見」も前野の支援によるところが多いと思われます。[吉田忠:高橋至時と西洋天文学「天文月報」第98巻第5号 日本天文学会 2005 p296]

前野の墓所はメトロ「新高円寺」の南300メートルのところで、杉並区梅里一丁目4-24の慶安寺にあります。墓地最奥の東寄りにあり、戒名「楽山堂蘭化天風居士」が刻されています。慶安寺はもともと江戸下谷池之端にありましたが、1913年(大正2)、この地に移転されました。前野の墓は1987年(昭和62)に杉並区登録史跡(墓・碑)になっています。

林子平

林子平

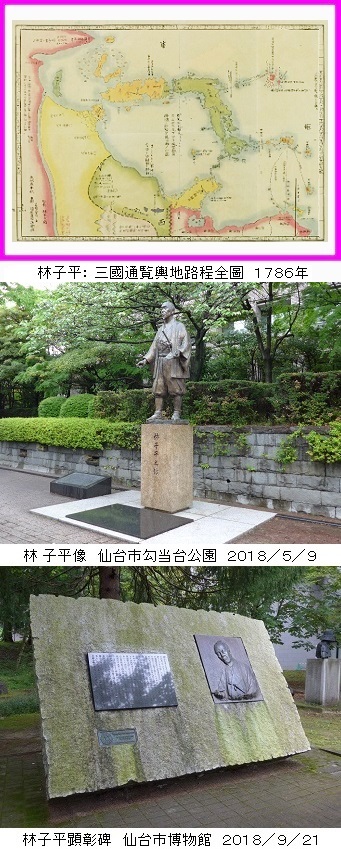

林子平(はやし・しへい 1738~1793)は江戸時代後期の経世論(政治経済論)家です。仙台藩医であった兄のもとに身をよせ、儒学者などと親交を結びます。蝦夷、長崎、江戸などの各地で見聞を広め、外国に関する知識も得ました。1786年(天明6)には朝鮮、琉球、蝦夷地の三国の風俗と地理を図示、解説した「三國通覧圖説」、付図として「三國通覧輿地路程全圖」を出版し、軍事上、近隣国の地理を知ることの重要性を説いています。さらに、1787年(天明7)から逐次、「海國兵談」を出版し海防の必要を説きました。しかし林の論説は斬新で過激な主張であったため、人心を惑わすとして、老中の松平定信(まつだいら・さだのぶ 1758~1829、徳川吉宗の孫)の指示で幕府から発禁処分、版木没収になりました。

「三國通覧輿地路程全圖」は日本に接する蝦夷(えぞ)、琉球、朝鮮の三国と無人島(小笠原)があり、描かれた地図は林の見聞によるもので、正確さを欠いています。例えば蝦夷地は南北に細長く松前など南部の僅かな地域を除き本州とは別の色で彩色されています。また「クナジリ」、「ヱドロフ」と表記された国後島、択捉島や千島列島も描かれてはいますが、位置や広さは実際とはかけ離れています。カムチャツカは「加模西葛杜加」とあり「カムシカツトカ」の振り仮名が見られます。「カラフト」と「サガリン」は別々に描かれています。この地図は長崎を経て西欧に渡り、各国が作成した日本周辺の地図にも取り入れられましたが、後年、国境問題で取り上げられることが、たびたびありました。

古川古松軒(ふるかわ・こしょうけん 1726~1807、江戸時代後期の旅行家、地理学者)は著作「東遊雑記」のなかで林子平の「三国通覧図説」をつぎのように痛烈に批判しています。「右の書(三国通覧図説)のうちにムスカフヒヤと称する国に大豪傑の女帝ありて、吾より後の子々孫々我が制を改めずして土地を広くして帝業をなすべしといい置きしによりて、それより人才を用いて韃靼の諸国をことごとく略し、近年にてはヱゾ近きクルムセ島(ラッコ島)かれが手に属せしと見え、ヱゾ地に黄金多きことを知りてこころざしありと記し、日本よりして早く蝦夷人を招喩せずんばムスカフヒヤに取られて、その時に至りて臍をかむともかえるまじとあり。これらのこと至って怪説にして、誰より聞きしということもなく、ただ自己の作説と思われ侍ることなり。かようなことは智ある人は信ぜぬことなれども、一犬虚を吠え百犬実を伝うと、板本となして世に広むることはあるまじきことなり。」[古川古松軒著・大藤時彦編:東遊雑記(とうゆうざっき)東洋文庫 平凡社 1964 p183-184]

しかし、松浦武四郎(まつうら・たけしろう 1818~1888、江戸時代末期から明治初期の探検家)は、古川が巡検使の身分で苦労せず、また蝦夷地では松前近傍のほかは現地の実情を観察しないで、物知り顔で林を罵倒していることを非難しています。[吉田武三:古川古松軒「師と友」第23巻7号 全国師友協会 1971 p38-42]

林の銅像は仙台市地下鉄「勾当台」(こうとうだい)北口を出た県庁側の勾当台公園の一角に見られます。この像は東京芸術大学、菊池一雄(きくち・かずお 1908~1985)の作品で河北新報社の80周年を記念して1977年(昭和52)に建立されました。また仙台市博物館には林の記念碑があります。地下鉄「国際センター」南口から国際センターを通り抜けると、仙台城跡に博物館建屋があり、正面にむかって前庭を左に廻り込むと、魯迅、伊達政宗、支倉(はせくら)常長、などの記念碑が林立しており、そのなかに林の記念碑が見られます。彫塑家、阿部正基(あべ・まさもと 1926~1978)によるレリーフで1968年(昭和43)の小笠原諸島の米国からの返還を記念して1970年(昭和45)に建立されました。

林の墓所は仙台市青葉区子平町の龍雲院(りゅううんいん)にあります。JR仙山線「東北福祉大前」の南東800メートルにあたり、周辺の道路は複雑ですが、仙台駅からもバスがあり、「子平町龍雲院前」で下車すると徒歩5分で到達できます。山門をくぐり左奥に墓地がありますが、林の墓石は墓地手前の鞘堂のなかにあり戒名「六無齋友直居士」が刻されています。林は1793年(寛政5)に病没し龍雲院に葬られましたが、罪人とされ墓碑は立てられず、後年建てられたものです。また鞘堂に隣接して六角堂があり林の像が置かれています。その前には林が長崎遊学中の見聞にもとづき製作されたという日時計がみられます。そのほか龍雲院には林を称える石碑や扁額があります。

林の墓所は仙台市青葉区子平町の龍雲院(りゅううんいん)にあります。JR仙山線「東北福祉大前」の南東800メートルにあたり、周辺の道路は複雑ですが、仙台駅からもバスがあり、「子平町龍雲院前」で下車すると徒歩5分で到達できます。山門をくぐり左奥に墓地がありますが、林の墓石は墓地手前の鞘堂のなかにあり戒名「六無齋友直居士」が刻されています。林は1793年(寛政5)に病没し龍雲院に葬られましたが、罪人とされ墓碑は立てられず、後年建てられたものです。また鞘堂に隣接して六角堂があり林の像が置かれています。その前には林が長崎遊学中の見聞にもとづき製作されたという日時計がみられます。そのほか龍雲院には林を称える石碑や扁額があります。

会田安明

会田安明

会田安明(あいだ・ やすあき 1747~1817、安旦、算左衛門とも)は出羽国最上(現・山形市)出身の和算家です。算学に興味があり、はじめは中西正好(なかにし・まさよし 生没年不明、江戸前期の和算家)による中西流の算術を学びました。1769年(明和6)江戸に出て、御家人の株を購入し、鈴木姓を名乗り、御普請役として利根川の治水工事をしていました。1787年(天明7)、将軍の代替わりに際して免職、会田姓に復し浪人になりましたが、算学の研究と教育に専念し、優れた弟子を多く育て、東北地方の和算の発展に貢献しました。

当時の和算は関孝和による関流が主流でしたが、会田も関流の藤田貞資に入門しました。しかし藤田の著書「精要算法」を批判した「改精算法」を執筆し、以後20年にわたり関流との論争になりました。この論争を通じて、故郷に流れる最上川から名をとった、新たな算学の流派「最上流」(さいじょうりゅう)を立ち上げました。

業績としては、関流の代数の記法(傍書法)を改良し、天生法(てんせいほう)と名付けました。天生法では等号を導入して、算式の記述は、より自然になりました。測量術・航海術にも強い関心をもっており、同じく最上出身の最上徳内(もがみ・とくない 1755~1836)とも交流がありました。刊行された主な著作には「算法古今通覧」、「算法天生法指南」などがあります。天文暦学の概念や歴史などをまとめた「天文簡要論」には、伊能忠敬の第三次測量までの経緯と成果が述べられています。会田は伊能が第一次測量に出発する以前から懇意であったようです。[平井松午:伊能忠敬の地図作製 (佐藤健一:伊能忠敬と会田安明)古今書院 2002 p21-42]

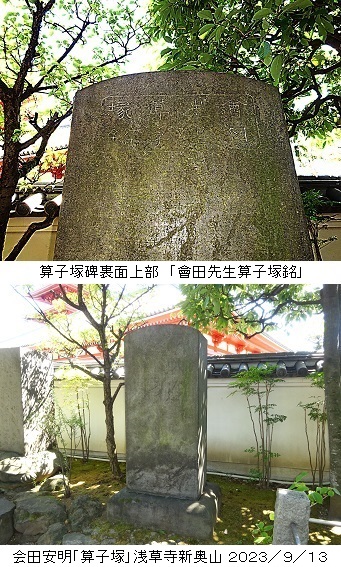

山形市小荷駄町にある小荷駄公園内の山形市立図書館前には会田の胸像が見られ、同市滑川(なめかわ)の禅昌寺の本堂裏庭には「元祖 自在先生碑」と刻された会田の碑が弟子によって建立されています。同寺には会田の位牌があり、表は本人「數學院無量自在居士」と夫人「刧外院無數妙壽大姉」の戒名が見られ、裏面には「數文化十四丁丑年十月廿六日 最上流元祖算學師 行年七十一歳 會田算左衛門安明位 菩提所江戸本所馬場町即現寺」とあります。「即現寺」は消滅しています。東京浅草寺(せんそうじ)には「會田安明算子塚」があります。浅草寺本堂の西に新奥山といわれる記念碑などの敷地があり、その南西にあたります。会田の三回忌に弟子によって建立されたものです。

会田安明の墓所は芝公園三丁目、東京タワーのすぐ北に位置する勝林山金地院です。本堂に向かって右の墓地、東南角近くに会田家の墓があり、墓碑には「大正十二年 本所區即現寺ヨリ改葬」と刻されています。

会田安明の墓所は芝公園三丁目、東京タワーのすぐ北に位置する勝林山金地院です。本堂に向かって右の墓地、東南角近くに会田家の墓があり、墓碑には「大正十二年 本所區即現寺ヨリ改葬」と刻されています。

朽木昌綱

朽木昌綱

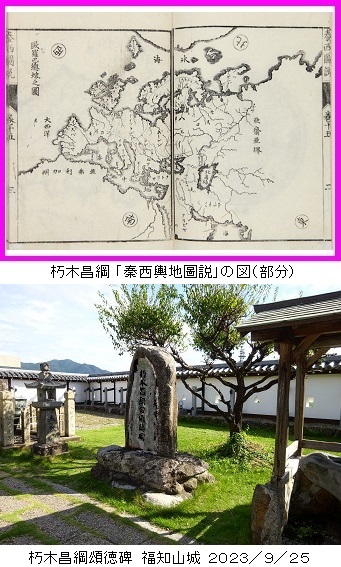

朽木昌綱(くつき・ まさつな 1750~1802)は丹波国福知山藩の第八代藩主でした。蘭学によるヨーロッパの地誌・世界地理の研究をし、文人大名として知られています。1772年(安永1)、蘭学の前野良澤(まえの・りょうたく 1723~1803、豊前国中津藩医)に入門しています。杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、若狭国小浜藩医)、中川淳庵(なかがわ・じゅんあん 1739~1786、若狭国小浜藩医)、桂川甫周(かつらがわ・ほしゅう 1751~1809、将軍侍医の家系)らのほか、後に大槻玄沢(おおつき・げんたく 1757~1827)や司馬江漢(しば・こうかん 1747~1818、洋風絵師)らとも交流がありオランダ語による地理書の研究をしました。オランダ商館長のティチング(Isaac Titsingh 1745~1812、「日本風俗図誌」を著わす)とも交流があったようです。朽木は宝暦年間に流行した和洋の古銭収集でも知られています。

当時、蘭学者の間で1693年、ドイツの地理学者ヒュブネル(Johann Hubner 1668~1731)が著した地理書の蘭語訳"Algemeene Geofraphie、Amsterdam 1722"(当時の日本では通称「ゼヲガラヒ」)が重宝されましたが、朽木によって抄訳され、1789年(寛政1)に「泰西輿地圖説」(たいせいよちずせつ)として刊行されました。ヨーロッパ総論、ヨーロッパ各国の国別地図、地誌等からなり、江戸時代に出版された最初のヨーロッパ地誌で、ロンドンやパリの地図も本書によって日本に紹介されました。杉田玄白著「蘭学事始」には朽木昌綱と前野良澤との関係も述べられ、朽木について「候專ら地理學を好み給ひ『泰西圖説』等の訳編あり」とあります。[杉田玄白著、野上豊一郎校註:蘭学事始 岩波文庫 1930 p73-74]

朽木昌綱の墓所は高輪の泉岳寺にありますが、同墓地は一般立入禁止になっています。福知山市にある福知山城天守閣前の朝暉神社(あさひじんじゃ)には「朽木昌綱頌徳(しょうとく)碑」があります。1940年(昭和15)に京都府教育会により建立されたもので標題は荒川文六(あらかわ・ぶんろく 1878~1970)の書になります。荒川は電気工学の研究者で九州帝国大学総長もつとめました。クリスチャンであり、1886年(明治19)、日本組合基督教会に所属する番町教会で小崎弘道(こさき・ひろみち 1856~1938、同志社第2代社長)から受洗しました。荒川が福知山藩士の子息であったことから碑の標題を揮毫されたようです。

桂川甫周

桂川甫周

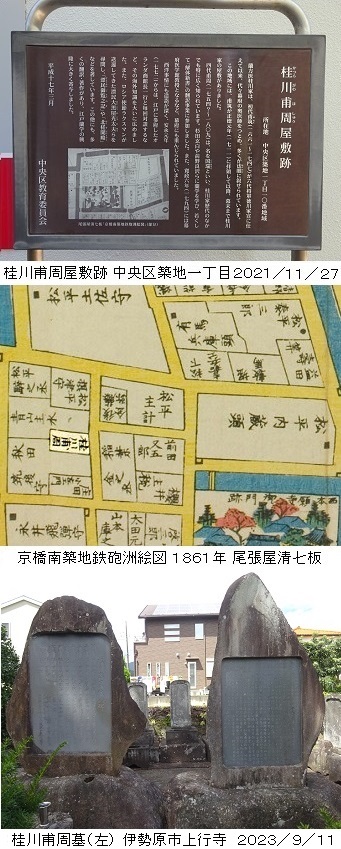

桂川甫周(かつらがわ・ほしゅう 1751~1809、国瑞(くにあきら)とも、将軍家斉の侍医、蘭学者)は1774年(安永3)には医学者として杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817、小浜藩医、蘭学者)、前野良澤(まえの・りょうたく 1723~1803、中津藩医、蘭学者)らとともに、蘭書「ターヘル・アナトミア」の翻訳に尽力し、日本最初の西洋医学翻訳書となる「解体新書」を刊行しています。オランダ商館長ドゥーフ(Hendrik Doeff 1777~1835)や商館員のツンベルク(Carl Peter Thunberg 1743~1828、植物学者)からボタニクス(botanicus 植物学者)の名で呼ばれ交流もありました。

1786年(天明6)には林子平の「三國通覧圖説」に序文を寄稿し、1794年(寛政6)には、ロシアに漂流、帰還した大黒屋光太夫(だいこくや・こうだゆう 1751~1828、伊勢国若松村出身)と磯吉から聞きだし、自らの知識を加えた「北槎聞略」(ほくさりゃくぶん)を著しています。北槎聞略の編纂以前、1786年(天明6)には、オランダの地図製作者ブラウ(Joan Blaeu 1598~1673)の地図"Nova Totius Terrarum orbis Tabula 1639"から「新製地毬萬国図説」を作成したり、1793年(寛政5)には幕府の命によりドイツの地理学者ヒュブネル(Johann Hubner 1668~1731)が著した地理書の蘭語訳"Algemeene Geofraphie、Amsterdam 1722"(当時の日本では通称「ゼヲガラヒ」)からロシアの部を「魯西亜志」として訳出しているので、その内容も「北槎聞略」に加味されていると思われます。[桂川甫周著、亀井高孝校訂:北槎聞略 岩波文庫 1990}、

桂川の江戸屋敷は築地にありました。中央区築地一丁目10に中央区教育委員会による説明板が設置されています。三菱UFJ銀行築地支店前になります。1861年(文久1)の江戸切絵図にも載っています。[「京橋南築地鉄砲洲絵図」尾張屋清七板 1861]

桂川の墓所は神奈川県伊勢原市上粕谷の上行寺(じょうぎょうじ)にあります。本堂左の稲荷社の奥に祀られています。上行寺はもともと目黒区三田にありましたが、1963年(昭和38)に現在地に移転され、桂川家の墓碑も再建されました。高さ2メートル程度の自然石で2基あり、左は「桂川家累代之碑」で、一族の四代として「桂川甫周法眼國瑞」とあり、右は「贈四位四世桂川甫周國瑞之碑」で業績が刻されています。

菅江真澄

菅江真澄

菅江真澄(すがえ・ますみ 1754~1829、江戸後期の旅行家、博物学者、本名は白井秀雄)は三河国吉田に生まれ、賀茂真淵(かもまぶち)の門人植田義方(うえだ・よしえ 1734~1806)に国学を学び、1783年(天明8)、郷里を出立、信濃をへて出羽、陸奥、蝦夷の日本の北辺各地を旅行しました。当時の各地の年中行事、伝承習俗や庶民生活を膨大な枚数の日記と写生図に記録した「真澄遊覧記」は、近世の地誌として高く評価されています。津軽藩や秋田藩の地誌の編集にも従事しました。菅江は1801年(享和1)から28年間、秋田に留まり秋田領内を遊歴し、角館で死去しました。[宮本常一:辺境を歩いた人々 河出文庫 2018 p111ー174]

墓は秋田市寺内大小路(てらうちおおこうじ)の寺内共同墓地にあります。羽州街道に面した古四王神社の前から、西へ細い道を入ると「菅江真澄墓」の表示杭があり、傍の石段を上がり北へ進んだ突き当りになります。墓標には「菅江真澄翁墓」その上に菅江の弟子、鳥屋長秋(とやの・ながき)の長歌が細かい字で刻されています。「菅江真澄終焉の地」碑は仙北市角館町岩瀬の神明社にあります。道路に面した鳥居の奥左になります。

大槻玄沢

大槻玄沢

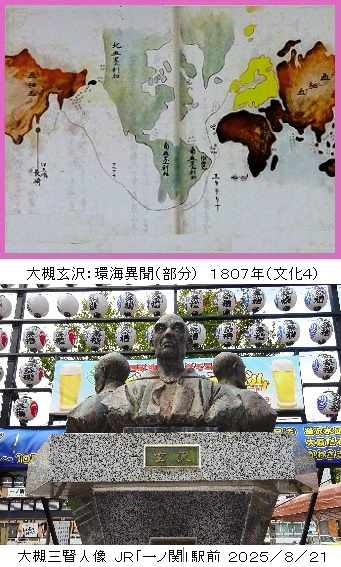

大槻玄沢(おおつき・げんたく 1757~1827、磐水とも)は、一関藩出身の蘭学者です。医学、語学に才能を示し、22歳で江戸への遊学し、杉田玄白の私塾である天真楼に学び、医術を修めるかたわら、前野良沢に蘭語を学びました。1780年(安永9)には仙台藩江戸詰の藩医、工藤平助(くどう・へいすけ 1734~1800、「赤蝦夷風説考」の著者)と知りあい、工藤の尽力で遊学期間が延長され、玄沢の学問は大いに進展しました。

1785年(天明5)、長崎へ遊学し、語学力を磨き、翌年、江戸に戻り仙台藩医に抜擢されました。1789年(寛政1)私塾、芝蘭堂をひらいて多くの人材育成に当たりました。弟子の蘭学者としては、橋本宗吉(はしもと・そうきち 1763~1836)、山村才助(やまむら・さいすけ 1770~1807)などがいます。1788年(天明8)、蘭学の入門書「蘭学階梯」著わし、蘭学界での地位を確立しました。

1790年(寛政2)、師である杉田玄白から「解体新書」の改訂を命ぜられ、1804年(文化1)に完了、「重訂解体新書」は1826年(文政9)に刊行されています。1794年(寛政6)、オランダ商館長の江戸参内の際、定宿の長崎屋に訪れ、多くの蘭学者やオランダ文物の愛好家と知り合い、毎年、芝蘭堂に招き「オランダ正月」と呼ばれる新年会を開きました。1804年(文化1)、志村弘強(しむら・ひろゆき 1767~1843、儒学者)とともに、津太夫(つだゆう 1744~1814)など漂流者の証言をもとに「環海異聞」を執筆しました。

大槻玄沢は日本で、はじめてビールを紹介した人物といわれています。大槻の著作「蘭説弁惑」(らんせつべんわく)では、つぎのように述べています。「『びいる』とて麦にて造りたる酒あり 食後に用るものにて 飲食の消化をたすくるものといふ」[大槻磐水述、有馬文仲記:蘭説弁惑 山形屋東助刊 1788 20丁 国立国会図書館蔵(請求記号特1-2992)]

1827年(文政10)に死去、墓所は品川の東禅寺にあります。大槻三賢人像がJR「一ノ関」駅前にあります。大槻玄沢と子息の大槻磐渓(おおつき・ばんけい 1801~1878、儒学者、砲術家)、孫の大槻文彦(おおつき・ふみひこ 1847~1928、国語学者)の三人は「大槻三賢人」とよばれています。

橋本宗吉

橋本宗吉

橋本宗吉(はしもと・そうきち 1763~1836、大坂の蘭学者、橋本直政とも)は阿波または大坂の生まれともいわれています。傘屋で紋書きの職人をしていましたが、記憶力の良さが評判になり、小石元俊(こいし・ げんしゅん 1743~1809、蘭学者、蘭方医、山城国桂村出身、末裔は現・中京区釜座通竹屋町下ルで小石医院開業)に見出され、小石と天文学者であった間重富(はざま・しげとみ 1756~1816 大坂の町人)などが費用を負担して江戸でオランダ語を学ばせました。このことは杉田玄白(すぎた・げんぱく 1733~1817)による「蘭学事始」にも記述されています。[杉田玄白原著:蘭学事始 教育社 1980 p113ー114]、[片桐一男:杉田玄白 蘭学事始 講談社学術文庫 2000 p68、p127]

1790年(寛政2)江戸に出た橋本は大槻玄沢(おおつき・げんたく 1757~1827)の門弟となり、わずかな滞在で4万語を暗記するなどオランダ語を習得した後、大坂に戻り医学、天文学、本草学などの蘭学書の翻訳を行いました。1796年(寛政8)頃に医者を開業、その後、蘭学塾「絲漢堂」(しかんどう)を開きましいた。このころ「喎蘭新訳地球全圖」(喎蘭の読みは「からん」または「おらんだ」)などの世界図の作成、出版もしています。また蘭学書を読み解いて静電気発生装置であるエレキテルを自作し、手を繋いで輪になった人々に通電して感電を体験する「百人おどし」の実演も行っています。エレキテルはすでに平賀源内(ひらが・げんない 1728~1780)が製作、実験をしています。

橋本の墓は大阪市天王寺区上本町四丁目2-41、念佛寺にあります。1926年(大正15)、大阪で「電気大博覧会」が開かれた機会に建立されました。山門を入り、本堂に向かって左に案内碑があり、その奥の墓地に墓標が見られます。墓標表面には「曇齋橋本先生之墓」、右側面には「大正十五年五月一日 橋本曇齋會建之」と刻されています。橋本が開設した「絲漢堂」跡碑は大阪市中央区南船場三丁目3-23、南幼稚園向かいの路上にあります。表面は「橋本宗吉絲漢堂跡」側面は「市制施行七十周年記念 昭和三十六年三月 大阪市建之」とあります。

山村才助

山村才助

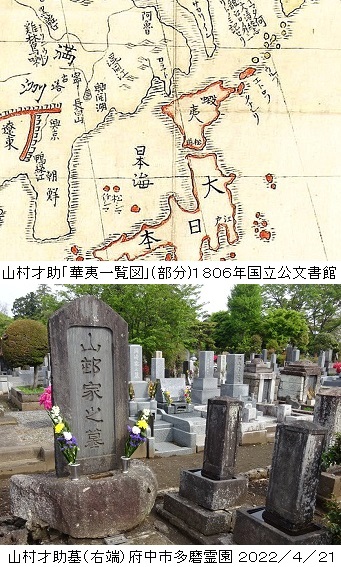

山村才助(やまむら・さいすけ 1770~1807、昌永(まさなが)とも、土浦藩士の子、江戸生まれ)は江戸中期の地理学者です。1789年(寛政1)、大槻玄沢(おおつき・げんたく 1757~1827、蘭学者)の蘭学塾「芝蘭堂」に入門し蘭学修行にはいりました。1802年(享和2)、オランダ語地理書を訳出し、新井白石(あらい・はくせき 1657~1725、江戸中期の儒学者)の「采覧異言」(さいらんいげん)を補訂し、総合的な世界地理書である「訂正増訳采覧異言」としてまとめました。これは、1804年(文化1)に蘭学の師の大槻玄沢と江戸幕府にも献上されました。

山村の訂正増訳采覧異言や志筑忠雄(しづき・ただお 1760~1806)の暦象新書によって平田篤胤(ひらた・あつたね 1776~1843、国学者、思想家)渡辺崋山(わたなべ・かざん 1793~1841、画家、蘭学者)、吉田松陰(1793~1841、思想家、教育者)などの世界認識に大きな影響をおよぼしたといわれています。

山村が1806年(文化3)に作成した「華夷一覧図」は中国を中心として、日本列島を含むアジアの大部分に、ヨーロッパとアフリカ東部がつけ加えられています。この地図の説明として「華夷一覧図説」も著わされています。日本近海では「松シマ」現・竹島、「竹シマ」現・鬱陵島や「クナシリ」、「エトロフ」も「大日本」や「蝦夷」と同様に朱で描かれています。図説には「蝦夷の東北にクナシリ島あり。その東に、またエトロフ島あり。この二島は、日本に従う。これよりして東北の諸島は、みな魯西亜国に属す。」とあります。

樺太は孤島として描かれていますが、図説では「蝦夷の西方ソオヤという所より海を渡ること十里にして、地あり。カラフトまたカラトという。その地形尖長なり。この地域は韃靼の海辺の一島なりという。しかれども、いま多くは、満州よりも地つづきの岬ならんという」とあります。ちなみに間宮林蔵(まみや・りんぞう 1780~1844)が樺太を島と確認したのは1808年(文化5)のことです。地図上の地名として「都児格」(トルコ)、「厄勒祭亜」(きれしあ、ギリシャ)、「雪際亜」(しゅえしあ、スエーデン)など現代では読みにくい表現が多く見られます。「華夷一覧図」の作成の後は幕命により「魯西亜国志」(ロシア史)を著わしています。[鮎沢信太郎:山村才助 吉川弘文館 1959 p204-214]

山村は言行に、かどが立つ人物で、蘭学者仲間の間では、その力を認められながらも、敬して遠ざけられる存在であったともいわれています。墓所は江戸深川の照光院にありましたが、現在は東京多摩霊園6区2種12側9番の山村家墓地に移されています。山村家の墓碑は「山邨家之墓」になっており、同家墓所内の右側奥から2番目の背の低い墓石が山村才助のもので、戒名「将応院詠誉法圓吟居士」が刻されていますが、風化しているため判読は難しいです。[土浦市立博物館:山村才助と蘭学の時代(特別展図録)1989 p30]

帆足萬里

帆足萬里

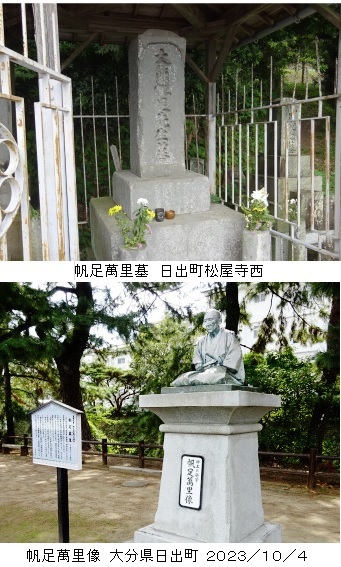

帆足萬里(ほあし・ばんり 1778~1852)は豊後国(大分県)日出(ひじ)藩出身の儒学者、蘭学者、経世家で家老にも就任しています。帆足は14才で脇蘭室(わき・らんしつ 1764~1814、儒学者)に師事しました。脇が心がけた「学問の道は知ると行うにあり。必ずよく知り、よく行うこと。」は帆足にも引き継がれています。帆足はオランダ語を独学で修得し、西欧の自然科学も学びました。その範囲は、天文、物理、博物学、医学、地理などにわたっています。帆足の著作「窮理通」(きゅうりつう)は、日本での自然科学史の画期的な文献です。初刊は帆足が33才のときですが、誤りが多く59才で再刊、集大成されました。「帆足子曰(いわく)」として自説も入っています。「窮理通」には地球上の場所によって重力値が異なることも述べています。[帆足萬里記念図書館:帆足萬里全集上巻「窮理通」巻之四 1926 p164-174]、[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p120]

日出町(ひじちょう)の日出(暘谷「ようこく」とも)城跡にある日出小学校正門前には帆足の像が見られます。1992年(平成4)に建立されたものです。墓所は同町内の松屋寺(しょうおくじ)西の高台にあります。

鷹見泉石

鷹見泉石

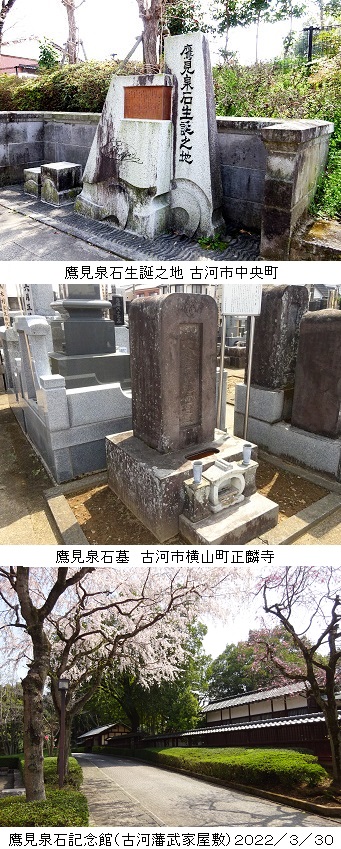

鷹見泉石(たかみ・せんせき 1785~1858、忠常、又蔵とも)は下総国古河(こが)藩の家老でした。当時の藩主は土井利厚(どい・としあつ 1759~1822)、ついで土井利位(どい・としつら 1789~1848)でしたが、鷹見は大阪城代であった土井利位のもとで「大塩平八郎の乱」の鎮圧にあたるなど、大きな働きをしました。土井利位は鷹見の助力を得て、日本で初めて顕微鏡で雪の結晶(「雪華」と命名)を観察して、「雪華図説」を出版しています。この著作は後年、鈴木牧之(すずき・ぼくし 1770~1842、越後の商人)による「北越雪譜」にも引用されています。[鈴木牧之:北越雪譜 岩波文庫 2006 p19]

鷹見はロシア使節レザノフの来航を契機に、危機意識を抱き、生涯を通じて海外情報の収集につとめ、その知見は学者や幕府要人に影響を与えました。ペリー来航をうけた提言「愚意適要」は開国と通商を主張するもので先見性を物語っています。[片桐一男:高見泉石 中央公論新社 2019 p210]

鷹見は蘭学者でもあり、ダップル(Jan Hendrik Daper)という蘭名も用いており、オランダ語を習得し、地理、歴史、兵学、天文などの文物の収集に努め、また川路聖謨、渡辺崋山、桂川甫周、箕作省吾、オランダ商館長(カピタン)のスチュルレルなどと広く交流をもっていました。1850年(嘉永3)、研究成果を「新訳和蘭国全図」にまとめ、鎖国下の日本人に国際感覚の必要性を促しました。また約80 冊におよぶ「鷹見泉石日記」は貴重な資料として残っています。「新訳和蘭国全図」は鷹見の蘭学知識の集大成といえる地図でオランダの歴史についても記されています。序文は箕作阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863)によって「従来の世界図は地球全体を表すもので、鷹見の地図のように、ひとつの土地を詳しく表したものはなかったが、全体図と部分図は共存して補うべき」とあります。

鷹見の生誕地は現・古河(こが)市中央町三丁目10-75、古河第一小学校北側になり記念碑があります。墓所は古河市横山町三丁目6-49正麟寺です。鷹見泉石記念館は古河市中央町三丁目11-2にあり、古河藩の武家屋敷跡で明治維新後、鷹見家の所有になり膨大な資料が代々まもられてきました。記念館として1990年(平成2)に開館されました。向かいの古河歴史博物館には鷹見の遺品が多数、展示されています。

渡辺崋山によって描かれた絵画「鷹見泉石像」は1837年(天保8)、鷹見53歳の時の肖像画ですが、顔は西洋の陰影法、装束は東洋画の伝統的な筆法を用いて描かれています。和洋の画風を融合させた江戸時代の傑作として、国宝に指定され東京国立博物館に所蔵されています。2022年(令和4)11月、同館の国宝展で実物を鑑賞しました。

渡辺崋山によって描かれた絵画「鷹見泉石像」は1837年(天保8)、鷹見53歳の時の肖像画ですが、顔は西洋の陰影法、装束は東洋画の伝統的な筆法を用いて描かれています。和洋の画風を融合させた江戸時代の傑作として、国宝に指定され東京国立博物館に所蔵されています。2022年(令和4)11月、同館の国宝展で実物を鑑賞しました。

高島秋帆

高島秋帆

高島秋帆(たかしま・しゅうはん 1798~1866、四郎大夫とも)は高島流砲術の創始者といわれています。長崎町年寄であった頃、出島のオランダ人からオランダ語や洋式砲術、測量を学び、銃器を購入、製作もしました。幕府に乞われ、江戸でも活躍しましたが、一時は密貿易の疑いで投獄され、幕末の外国艦船来航など社会情勢の変化により赦免、その後、幕府の砲術訓練の指導に尽力しました。

東京都板橋区の「高島平」は1969年(昭和44)に誕生した町名ですが、かつて幕府の御用地であり、1841年(天保12)に高島によって、この地の徳丸ヶ原ではじめて洋式砲術と洋式銃陣の演習が行われたことにちなんで名づけられています。徳丸ヶ原の演習地は、現在の荒川南岸、高島平の一帯にありました。高島は演習の号令をオランダ語で行っていました。たとえば「進め」はmars(マルス)、「止まれ」はhalt(ハルト)、「撃て」はvuur(ヒュール)、「捧げ銃」はpresenteert het geweer(プレゼンテールト ヘットゲール)をつかったようですが、まもなく禁止させられました。

板橋区高島平八丁目、都営地下鉄「高島平」の200メートル北にある徳丸ヶ原公園の入口近くには、1920年(大正9)に近傍の弁天塚に建立され、1968年(昭和43)にこの地に移設された「徳丸原遺跡」碑があり、高島によって西洋砲術の実射訓練が行われたことが記されています。当時の本陣は板橋区赤塚八丁目の松月院にあり、本堂南の境内に高島秋帆顕彰碑が見られます。大砲の砲身を立てた形で「火技中興洋兵開祖高島秋帆紀功碑」と刻されています。高島の東京での墓地は文京区向丘一丁目、地下鉄都営三田線「白山」の東200メートルの大圓寺にあります。本堂のある境内から離れた墓地の最奥(北)にあたります。

長崎にある高島の墓は長崎市寺町の晧台寺(こうだいじ)の裏山に広がる墓地の石段を登りきり、左奥の高島家墓所にあります。

長崎にある高島の墓は長崎市寺町の晧台寺(こうだいじ)の裏山に広がる墓地の石段を登りきり、左奥の高島家墓所にあります。

幕末の砲術家であった池部啓太(いけべ・けいた 1797~1868、春常、如泉とも、肥後藩士)は長崎で末次忠助について蘭学を学び,さらに高島秋帆の父四郎茂紀の門に入って砲術を修得し、1839(天保10)には肥後藩に戻り兵制改革に尽力しました。弾道学について造詣が深く、空気抗力測定による射擲表を著しています。1842年(天保13)高島秋帆の疑獄事件に連座して投獄されましたが、獄中において三角関数表、「割円四線表」とニュートン物理学の理論による「万動理原」を執筆しました。

鉄砲は1543年(天文12、種子島に漂着した中国船に乗っていたポルトガル人から伝えられ、一方、大筒(大砲)は1600年(慶長5)、豊後の臼杵湾に辿りついたオランダのデ・リ-フデ号に載せられていたといわれます。大筒は江戸時代初期から導入され、実戦や鎮圧、外国に対する示威活動に使われました。しかし、徳川家康による大坂城の攻略以降、江戸末期の外国艦船到来まで、使用されたことは多くありません。砲術は西欧から伝えられましたが、あわせて砲術に必須とされる距離や角度の算出に測量技術も導入されました。このようななかで測量理論と技術をもち合わせた、すぐれた砲術家が輩出しています。

箕作阮甫・省吾

箕作阮甫・省吾

箕作阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863)は津山(岡山県)の出身で、江戸に出て宇田川玄真(うだがわ・げんしん 1769~1834、蘭学者、医学者)に洋学を学びました。その後、幕府の蕃書和解御用として、米国ペリーが来航時に持参した大統領親書を翻訳、ロシアのプチャーチンの来航時にも外交文書の翻訳や交渉に参加し、欧米との外交交渉や歴史研究に尽くしました。1855年(安政2)、幕府によって開設された「蕃書調所」(ばんしょしらべしょ)では教授職になっています。門下生には日本の近代測量に尽力した荒井郁之助(あらい・いくのすけ 1836~1909、幕臣)がいます。

箕作阮甫による訳述書は、医学・語学・西洋史・兵学・地理学など広範囲にわたり、西洋文化の導入に貢献しました。1851(嘉永4)~1856年(安政3)に発刊された箕作による地理書「八紘通誌」(はっこうつうし、津山洋学資料館蔵)は米国ペリー来航以降の対外交渉に際し、多くの海外知識を伝える役割をはたしました。また箕作による「地殻図説」のなかでは、日本で初めてといわれる「地質学」という言葉が登場します。「津山洋学資料館:蘭学者が見た世界(企画展図録)2022、p26」、[泊次郎:プレートテクトニクスの拒絶と受容 東京大学出版会 2008 p58]

津山市西新町5には「津山洋学資料館」があり、宇田川や箕作一家の関係資料が展示されています。箕作阮甫の肖像と旧居宅はそれぞれ同資料館の前庭と隣接地にあり、肖像はJR「津山」駅前広場にも見られます。

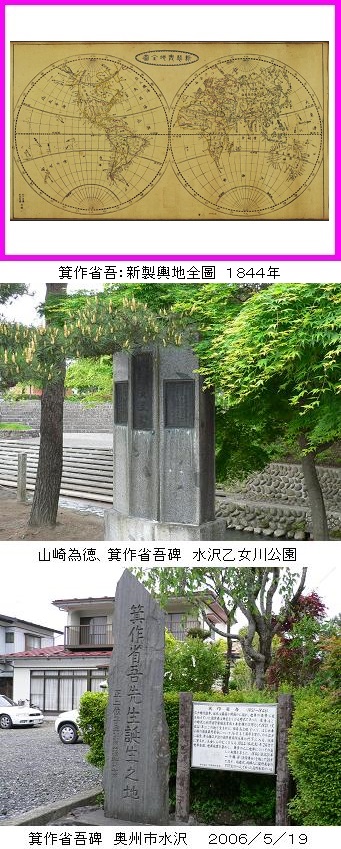

箕作省吾(みつくり・しょうご 1821~1846)は水沢(現・岩手県)出身で幕末のの蘭学、地理学者です。同郷同時代の人に高野長英(たかの・ちょうえい 1804~1850、蘭学者、医学者)がいます。省吾は江戸に上がり津山藩江戸詰の蘭学者、箕作阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863)のもとで地理学者として大成し、阮甫に望まれ箕作家の婿養子となりました。1844年(弘化1)、24歳のとき「新製輿地全圖」を木版で刊行しました。この地図は当時最新の世界地図であり、同図の凡例によると原本は1835年に仏蘭西人により刊行されたようですが、最新の地理情報を入れ、高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829)による「新訂萬國全圖」の双円形を踏襲しました。列強諸国の植民地には宗主国名をカナ記号で表示されています。ついで、その解説書「坤與図識」、1847年(弘化4)には「坤與図識補」を著しました。「坤與」(こんよ)は大地を意味します。これらの著書は日本人の立場から体系化した世界地誌として、新製輿地全図とともに幕末期の人々が世界情勢を知るきっかけになりました。省吾が結核に犯されたとき無理を押して血痰を抑えながら作成した著作です。

箕作省吾(みつくり・しょうご 1821~1846)は水沢(現・岩手県)出身で幕末のの蘭学、地理学者です。同郷同時代の人に高野長英(たかの・ちょうえい 1804~1850、蘭学者、医学者)がいます。省吾は江戸に上がり津山藩江戸詰の蘭学者、箕作阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863)のもとで地理学者として大成し、阮甫に望まれ箕作家の婿養子となりました。1844年(弘化1)、24歳のとき「新製輿地全圖」を木版で刊行しました。この地図は当時最新の世界地図であり、同図の凡例によると原本は1835年に仏蘭西人により刊行されたようですが、最新の地理情報を入れ、高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829)による「新訂萬國全圖」の双円形を踏襲しました。列強諸国の植民地には宗主国名をカナ記号で表示されています。ついで、その解説書「坤與図識」、1847年(弘化4)には「坤與図識補」を著しました。「坤與」(こんよ)は大地を意味します。これらの著書は日本人の立場から体系化した世界地誌として、新製輿地全図とともに幕末期の人々が世界情勢を知るきっかけになりました。省吾が結核に犯されたとき無理を押して血痰を抑えながら作成した著作です。

奥羽市水沢の乙女川のそばに「箕作省吾先生誕生之地」の碑があり、近くの乙女川公園には山崎為徳(やまざき・ためのり1857~1881)と一緒になった碑があります。山崎も水沢出身ですが、開成学校(現・東京大学)から同志社英学校に入学、創立者新島襄の後継者とも嘱望されていましたが、若くして病死しました。山崎の墓は新島の墓とともに京都市若王子の同志社墓地にあります。山崎は地理学者ではありませんが、シーボルトが持ち帰った伊能図を原図として、米国で1855年に出版された、コルトン社版の地図を翻訳筆写しており、この地図は山崎が設立に尽くした日本基督教団水沢教会で所蔵されています。また「乙女川先人館」には箕作省吾、山崎為徳、と北海道開拓の先駆者吉川鉄之助(よしかわ・てつのすけ 1859~1931)の業績が展示されています。

内田五観

内田五観

内田五観(うちだ・いつみ 1805~1882、恭、宇宙堂とも)は幕末から明治初期の数学者です。関孝和の流派「関流」は建部賢弘、山路主住、日下誠(くさか・まこと 1764~1839)などに伝えられましたが、内田は1815年(文化12)、日下の算学塾に入門、1831年(天保2)には蘭学者の高野長英(たかの・ちょうえい 1804~1850、仙台藩、蘭方医、蘭学者)にも入門し、算学、天文、地理、航海、測量に通じており、瑪得瑪第加(マテマチカ)という私塾も開いています。

内田の著作のなかには測量に関したものも多く、1832年(天保3)の「古今算鑑」には楕円弧長計算 (楕円積分) の算額が掲載されています。1834年(天保5)、富士山の高さを3476メートルと測量し「日本高山直立一覧」を作成し、同年、「自長崎至暹羅(シャム)航海路推算」も著わしています。1839年(天保10)には韮山代官の江川英龍(えがわ・ひでたつ 1801~1855)のもとで江戸湾の測量を行っています。

1870年(明治3)、星学局御用掛に任じられ、太陰暦から太陽暦への改暦に中心的な役割を果たしました。後に内務省では度量衡の統一に関わっています。内田の弟子には川北朝鄰(かわきた・ともちか 1840~1919、陸地測量手)がいます。[島野達雄・湯谷博:内田五観「彗星真言」校注と解説 京都大学数理解析研究所講究録 1130巻 2000 p29-40]

佐久間象山

佐久間象山

佐久間象山(さくま・しょうざん 1811~1864、象山の読みは「ぞうざん」とも)は1811年(文化8)信濃、松代藩士の家に生まれました。儒学、和算も学び、松代藩主真田家に仕え、江戸に出て朱子学を学び、私塾を開きました。松代藩主、真田幸貫(さなだ・ゆきつら 1791~1852)が老中兼海防掛に任ぜられると象山は抜擢され、海外情勢を研究することとなり、蘭学を習得、自然科学書、医書、兵書などの精通に努めました。これらをもとにガラス製造や「人造磁決器」(決は石へん、じんぞうじけつき)という地震予知器の試作も行いました。1853年(嘉永6)、ペリー艦隊が浦賀に来航した時、松代藩は横浜応接所の警備を命じられ、佐久間は藩の軍議役として浦賀の地を訪れました。松代藩の測量方、東福寺泰作(とうふくじ・たいさく 1831~1901)らを同行させ、海の測量に従事させたといわれています。この経験から、横浜が開港地として優れていることを幕府に具申したことから、後に「横浜開港の父」と呼ばれるようになりました。

横浜市中区の野毛山公園には佐久間の顕彰碑があり、長野市松代町の松代小学校校庭には銅像が見られます。この銅像は1990年(平成2)、富永直樹(とみなが・なおき 1913~2006)の制作によるもので川中島古戦場跡に設置されましたが、2022年(令和4)、この地に移設されました。

佐久間は測量について相当の見識をもっており、自身が測量実務に従事したかは不明ですが、江戸の測量機器製作者であった大野規行(おおの・のりゆき)と大野規周(おおの・のりちか 1820~1886、大野源蔵とも表記)に製作させた経緯儀や、大野規周に修理をさせ、沓野(現・志賀高原)の開発につかったとされる水準儀が残存しており、これらは長野市松代町の真田宝物館所蔵で、同町の象山記念館で展示されています。

佐久間の功績は軍事力の整備、強化とならんで、和洋の学問を兼備することの必要性を説き、自ら実践しようとしたことですが、一方、数学や物理学の知識は、理解不十分であったとする説もあるようです。[東徹:佐久間象山と科学技術 思文閣出版 2002 p6-10]

佐久間は1864年(元治1)、将軍後見職であった、一橋慶喜(とくがわ・よしのぶ 1837~1913)に招かれて上洛し、一橋慶喜に公武合体論と開国論を説きました。しかし尊皇攘夷派の志士により三条木屋町で暗殺されます。 暗殺現場には遭難之碑が建てられています。佐久間の墓所は京都市右京区花園の妙心寺塔頭、大法院にあります、山門正面の墓地の右奥になります。

西洋技術の伝承

江戸後期には鎖国にもかかわらず、多くの科学技術が西洋から伝えられ、当初は個人的な秘伝として伝書や免許状の形で伝授されるため、書籍として刊行されることも、きわめて少なかったようですが、徐々に、洋学塾などの私塾でも教育されることになり、江戸末期には幕府直轄の学問所も隆盛しました。

蕃書調所

(ばんしょしらべしょ)

蕃書調所

(ばんしょしらべしょ)

江戸幕府の天文方は改暦、測量、地図作成を行うほか、1811年(文化8)には高橋景保(たかはし・かげやす 1785~1829)の建議で蕃書和解御用(ばんしょわげごよう、「蕃書」は「蛮書」とも)という西洋の書籍を翻訳、研究する機関も附属していました。当時はオランダ語の翻訳が多かったようですが、ロシア語、フランス語についても調査されていました。幕府は蘭学を積極的に受け入れる姿勢を示しましたが、蘭学を学んだことで政府を批判する勢力も台頭してきました。1839年(天保10)には、幕府は言論の弾圧を行い、幕府のモリソン号事件など鎖国政策を批判した渡辺崋山(わたなべ・かざん 1793~1841、三河国田原藩、画家)や高野長英(たかの・ちょうえい 1804~1850、仙台藩、蘭方医、蘭学者)などが処刑されました。これは蛮社の獄(ばんしゃのごく)といわれています。モリソン号事件は1837年(天保8)日本人漂流民を載せ浦賀に接近した米国商船モリソン号にたいして、幕府は異国船打払令により、沿岸から砲撃したため、やむを得ず退去したという事件です。しかし1842年(天保13)には幕府は清国がアヘン戦争で英国に敗れたことを受け、異国船打払令を緩和して漂着した外国船に薪水・食料を与えることにしました。

1855年(安政2)には、幕府によって西洋技術取得の養成機関として一ツ橋に「洋学所」が設けられました。翌年には「蕃書調所」(ばんしょしらべしょ)に改称されています。頭取は古賀勤一郎(こが・きんいちろう 1816~1884、儒学者、茶渓とも)で、当時の教授職には箕作阮甫(みつくり・げんぽ 1799~1863、津山藩、蘭学者)、杉田成卿(すぎた・せいけい 1817~1859、小浜藩、蘭学者、杉田玄白の孫)があたり、また教授手伝として松木弘安(まつき・こうあん 1832~1893、薩摩藩、蘭学者、明治維新後、寺島宗則と改名)、村田蔵六(むらた・ぞうろく 1824~1869、長州藩、医師、のち大村益次郎と改名)などがあたりました。蕃書調所は幕府の翻訳機関であり、洋書とくに軍事科学書の翻訳、語学の教育、通訳の養成が行われました。当初は蘭学、オランダ語が主でしたが、そののち蘭学は衰え、英仏独の学問が盛んになりました。ペリー艦隊の来航の際、通詞であった堀達之助(ほり・たつのすけ 1823~1894)や森山栄之助(もりやま・えいのすけ 1820~1871、多吉郎とも)、また津和野藩の藩校で蘭学を学んだ西周(にし・あまね 1829~1897、津和野藩出身、周助とも)も教授手伝などとして採用されました。蕃書調所跡は千代田区九段南一丁目交番西の植込みに説明板が立てられていますが、文字が消えかかっています。

1862年(文久2)には蕃書調所は洋書調所と改称、この年には堀達之助による日本ではじめての「英和対訳袖珍(しゅうちん)辞書」が刊行されています。さらに翌年、開成所と改称されました。その後、開成学校、大学校、大学南校、帝国大学となりましたが、明治初期の「大学」は教育行政の最高の役所という意味がありました。初代陸地測量部長となった小菅智淵(こすげ・ともひろ 1832~1888、幕臣関定考の次男)も開成所で学びました。

蕃書調所頭取の古賀勤一郎は1816年(文化13)、江戸で儒者の家系に生まれたことから、幕府の儒学、国学の学問所であった湯島の昌平黌(しょうへいこう、のち大学本校)で学び、儒学者となりました。昌平黌は昌平坂学問所ともいわれ、林羅山(はやし・らざん 1583~1657)が創始者で、孔子を祀った湯島聖堂がつかわれましたが、後に幕府直轄になります。林羅山は地球球体説を受け入れず、地球方形説と天動説を主張しています。

古賀は儒学者でありながら洋学の必要性を感じて独学で西洋事情を習得し、国際感覚をそなえていました。1853年(嘉永6)、ロシア使節プチャーチンの来航に際し応接掛となり、大目付の筒井政憲(つつい・まさのり 1778~1859、元長崎奉行)、勘定奉行の川路聖謨(かわじ・としあきら 1801~1868)に随行して長崎でロシア使節との交渉を行い、翌年の再来航の際には伊豆下田で日露和親条約の締結にいたりました。古賀については、つぎの逸話があります。1855年(安政2)米国測量艦ビンセンス号(Vincennes)が下田に入港し艦長ロジャース(John Rodgers 1812~1882)が幕府に日本沿岸の測量許可を要請しましたが、幕府は国防上、拒否する意見が大勢を占めていました。そのとき意見具申を求められた古賀は「測量をするというと薄気味悪く思われるが、海の浅い深いなど、今さらかくしても意味がない、国土の地勢を秘密にする例は外国にはない。航海の安全のため沿岸の測量をしてくれるのは、むしろ開国した日本にとって歓迎すべきである。日本人の測量術修業のためにも役立つ」(一部省略)と国際情勢を的確にとらえた建言をしました。[吉村昭:黒船 中公文庫 1994 p254-256]

古賀の墓は文京区大塚五丁目の大塚先儒墓所にあります。地下鉄「新大塚」から南へ徒歩10分のところです。南にある吹上稲荷神社で鍵を借り入ることができます。古賀一族の墓所は入口から階段を上がり左奥で、墓標は「茶渓古賀先生之墓」と刻されています。

蕃書調所のほか、江戸には幕府の養成機関として、1856年(安政3)に発足した軍事訓練を目的とした講武所がありましたが、1866年(慶應2)には砲術訓練所になっています。これらの諸機関は新技術として測量についても伝習を行っています。そのほか、測量とは関係ありませんが、幕府は西洋医学の導入のため医学所(のち東京医学校、大学東校、東京大学医学部)を開設しています。[斉藤敏夫、佐藤侊、師橋辰夫:明治初期測量史試論 「地図」15巻3号 日本国際地図学会 1977、p3-4]

諸術調所

(しょじゅつしらべしょ)

諸術調所

(しょじゅつしらべしょ)

1856年(安政3)には諸術調所が箱舘奉行所内に武田斐三郎(たけだ・あやさぶろう 1827~1880、成章(しげあきら)とも)の主宰で開かれています。武田は大洲藩出身で大坂の緒方洪庵(おがた・こうあん 1810~1863、医師、蘭学者)の適塾で蘭学を、また佐久間象山(さくま・しょうざん 1811~1864、松代藩士)について西洋式兵学を習得し、箱館五稜郭の築城も行っています。

諸術調所は箱館奉行所の教育機関として、幕府が設置した北海道初の学問所で開拓に必要な知識や技術の習得と函館に来航した外国人から知識を得て人材を育成するという目的があり、蘭学、測量、航海、造船、砲術、築城、化学などが教授されました。江戸の蕃書調所では理論が中心でしたが、諸術調所では実習も行われました。武田が、ひとりで全科目を教授していましたが、1864年(元治1)に蕃書調所へ転出したため諸術調所は廃止されました。

設立当時は身分にかかわらず全国から入学させており、多くの優秀な人材を輩出しました。前島密(まえじま・ひそか 1835~1919、越後出身、郵便創設)、井上勝(いのうえ・まさる 1843~1910、長州出身、鉄道創設)なども諸術調所の出身者です。新島襄(にいじま・じょう 1843~1890、上州安中出身 同志社創設)も入学を希望して箱館に渡りましたが、武田が江戸へ出向いていたために、ロシア領事館などに世話になり、福士成豊(ふくし・なりとよ 1838~1922)の助力を得て国禁を犯して渡米することとなりました。諸術調所跡は現在の函館市の基坂(もといざか)の下、弥生町2の信号のところで、説明板が建てられています。また同市五稜郭内には武田の顕彰碑が見られます。

武田の墓所は荒川区荒川七丁目17-2の泊船軒(はくせんけん)という、臨済宗妙心寺派のお寺にあります。地下鉄千代田線「町屋」の西100メートルになります。本堂に向かって左の墓地入口から二筋目を右に曲がったところです。墓碑には「武田成章家墓」と刻されています。

船山馨(ふなやま・かおる 1914~1981)の小説「蘆火野」は箱館の諸術調所を訪ねた河井準之助と、孤児おゆきの物語ですが、幕末から明治にかけての箱館の様子が克明に描かれています。武田斐三郎、福士成豊、新島襄、ニコライ司教らも登場し、箱館戦争も舞台になります。おゆきと結ばれた河井はパリで死去しますが、おゆきとその子、寛が雪河亭といわれる現在の函舘基坂下のレストラン(現・五島軒か)を創業しました。主役の河井とおゆきの行動以外は、ほとんど史実に近いようです。[船山馨:蘆火野 河出書房新社 1975]