森林測量と絵図

森林測量と絵図

森林測量と絵図

森林測量と絵図

日本の山林は国土の半分以上を占めますが、古代から正確に測量し地図を作成することは稀でした。山林はほとんど国(地方)や寺院に属する土地であって、自然林が多く人工林は育成されず、人の出入りがないため、地図の必要性は少なかったようです。安土桃山時代になると巨大な城郭や寺院が建設され森林資源の需要が高まり、それとともに治山治水が行われてきました。江戸時代に作成された国絵図や伊能図では山地はデフォルメされた形に描かれ、地形や高低は不明に近いものでした。しかし山論といわれる地方の小規模な境界争いはひんぱんに起こり、その都度、協議され、絵図も作成されることがありました。

森林測量と地図作成のきざしは江戸時代になってからで、記録は少ないものの、1648年(慶安1)には、越中加賀藩による黒部奥山の測量が行われています。芦峅村(現富山県立山町)から入山し、ブナ坂から弥陀ヶ原、追分、松尾峠、佐良峠、刈安峠に達し、黒部川源流を渡り、針ノ木峠からさらに信州野口村に至りました。この調査隊は60余名からなり、測量には二十間縄が用いられました。絵師も同行して絵図が作成されましたが、現在は失われています。

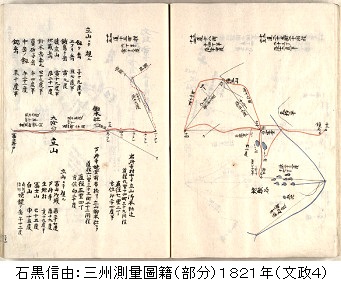

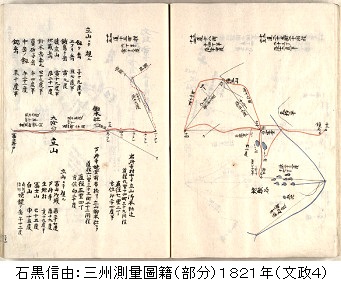

1819年(文政2)には石黒信由(いしくろ・のぶよし 1760~1836)が藩命により加賀・越中、能登三州の測量を行い

1824年(文政7)には「加越能三州郡分略繪圖」(かえつのうさんしゅう ぐんわけりゃくえず)が完成されました。この略図の基本となる「三州測量圖籍」には高山から視準した各山の角度など測量の記録が絵図のなかに記載されています。[中島正文:黒部奥山と奥山廻り役「山岳」第32年第1号 日本山岳会 1937 p25-26、36-38]

境界標識

どの時代にも国や藩、街、山林、田畑、領地などの所有範囲を明確にするため、境界には目じるしがあります。これらは自然の地形である山の尾根、谷、川、土手などを利用したほか、要所々々に標識が置かれました。木杭や石などが標識として現地に設置されました。精度のある測量を行って距離や面積を算出することは、ごく一部の国絵図作成のためや検地以外にはなさそうです。標石も自然石のままで、なにも刻字がないものもあります。伝承だけでは境界標識であったことを裏付けるには難しい場合が多いようでが、江戸時代の朝廷関係の境界標識で残存しているものもあります。

例幣使料地

例幣使(れいへいし)は毎年9月に朝廷から伊勢神宮に幣帛(へいはく、神への捧げ物)を奉納するために派遣される勅使のことで、奈良時代初期から行われ、室町時代に中止されています。鎌倉幕府創設以降、武家の勢力が増大し、室町時代には朝廷の経済的能力も失われて典礼、儀式さえも行えない状態になったからです。しかし織田信長の時代には尾張、美濃両国の御料(朝廷の土地、禁裏御料)が回復され、つづいて1575年(天正3)には禁裏御料が山城十一郷に定められました。江戸時代の幕府は表向き朝廷崇敬、裏面では常に牽制にでていました。1617年(元和3)、日光に徳川家を祀る東照宮が落成してからは勅使は随時、東照宮にも派遣されることになり、1646年(正保3)には伊勢例幣使が再興され、同時に東照宮にも例幣使が派遣されています。例幣使の「例」は毎年、定例的に勅使が派遣されることによっています。日光への例幣使は往路、中山道の倉賀野宿(現高崎市)から例幣使街道をとおり日光に向かいました。明治19年頃の参謀本部陸軍部測量局による二万分一迅速測図では「旧例幣使道」と記されています(例えば「倉賀野驛」、「柴町」)。帰路は江戸を経て東海道から帰京することが多いようでした。[五十嵐富夫:日光例幣使街道 柏書房 1977 p11-15]

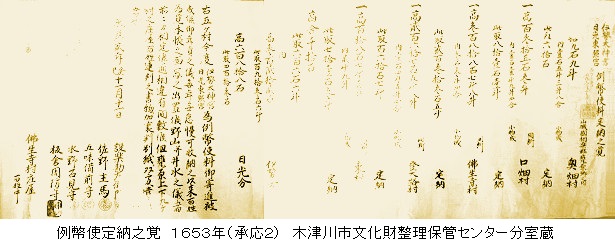

例幣使の費用をまかなうため、1653年(承応2)、幕府は例幣使料地を定め、その地から得られる年貢を朝廷に献上しました。この慣行は明治維新まで継続されました。京都府南部の木津川市(旧加茂町)の木津川北部は瓶原(みかのはら)といわれ、奈良時代の一時期(740~745)、聖武天皇により都が置かれ、恭仁宮(くにのみや)跡(その後、山城国分寺跡)として名残りをとどめています。このあたりは江戸時代初期には藤堂藩(現三重県)の領地でしたが、1653年(承應2)に一部が例幣料地として指定され、幕府によって管理されました。また瓶原では例幣料地以外の4ヶ村も禁裏御料として年貢が朝廷へ献上されました。「例幣」(れいへい)といわれる地名が現在もあります。例幣使料地の総石高は約1000石で年貢率は6割でした。この年貢のうち3割が伊勢、7割が日光例幣使に充当されました。[加茂町史編さん委員会:加茂町史 第二巻 近世編 加茂町 1991 p56、99]

1653年(承応2)当時の例幣使料定納覚書が残されています。各村ごとに年貢の定納額が明記され村間で争いが起こらないようになっており幕閣の署名、捺印があります。花押でなく印鑑になっています。この覚書には1881年(明治14)に京都裁判所で、1883年(明治16、16年の「六」は「九」とも読めます)に大阪控訴裁判所で証拠書類として用いられたことが記されていますが、どのような紛争や訴訟があったのか不明です。写真は木津川市文化財整理保管センター分室の所蔵品を許可を得て撮影したものです。文書の内容は加茂町史に載っています。[加茂町史編さん委員会:加茂町史 第二巻 近世編 加茂町 1991 p97-99]

例幣使が通過する地方の人々は勅使を極度に敬っており、たとえば例幣使の入浴に使用した水を保存しておいて腹痛の薬に供したり、例幣使の踏んだ土を煎じ飲用して安産祈願をすることもあったようです。[大島延次郎:日本交通史論叢(続編) 吉川弘文館 1957 p97]

例幣使料地として、この地が選ばれた理由は、木津川から1キロメートル以上離れた水害のない丘陵地であること、鎌倉時代に開削された延長7キロメートルの大井手用水があり灌漑が安定していること、恭仁宮跡があり皇室との関わりが深いことなどがあげられます。[吉田敬市:山城瓶原の大井手と例幣使料地 「地球」第二十六巻第一號 地球學團(京都帝国大學)1936 p57]

料地の境界は溝や土手が築かれ竹木やクチナシ、カラタチが植えられ、境界標石が設置されました。境界標石は多数残存しています。恭仁宮が東西560、南北750メートルで条坊制が採用されているように、当時すでに条坊制や条里制が確立され、さらに1589年(天正17)には豊臣秀吉配下の長塚正家(1562頃~1600)による検地も行われており、これらの区画をもとに例幣使料地が指定されたとするならば、あらためて測量の必要はなかったかもしれません。境界標石は19基以上残存していましたが、現在は移設されたり不明になったものもあります。[木津川市教育委員会:恭仁宮(見学パンフレット) 2010 p5-6]、[加茂町史編さん委員会:年表 加茂町の歴史と文化 加茂町役場 1986 p72]

現地調査では、とりあえず仏生寺集落から東集落まで恭仁宮を中心に延長2キロメートル(L字型)の間に7基あることを確認しました。例幣使料地の境界標石については生駒市在住のOF氏から詳しい情報をいただきました。厚くお礼申しあげます。

仏生寺集落四宮神社の例幣使標石

仏生寺集落四宮神社の例幣使標石

仏生寺集落の四宮神社境内の標石は花崗岩製で横幅28~30、奥行き28センチメートル、やや菱形の断面、地上高さは140センチメートルの上部方錐形の角柱で、正面の刻字は「伊勢大神宮 日光東照宮 例幣使料東境之傍示也」(「示」は異字体)、裏面は「承應二癸巳年十一月日」(「承」は異字体、「癸巳年」以外は判読困難)になっています。「伊勢大神宮 日光東照宮」と刻字のある標石はこの四宮神社のみです。

四宮神社は仏生寺集落の鎮守で、バス停「仏生寺」から北へ200メートル登った竹藪の手前にあり、赤い鳥居をくぐりスレート葺きの拝殿の奥に小祠が二体、その右端に標石が見られます。皇室に対する崇敬か、標石そのものへの信仰のためか、標石の前には石の花活けとブリキの賽銭箱がありました。たまたまお参りにこられた地元の古老に標石の来歴をお尋ねしてもご存知ありませんでした。現位置は神社境内で田畑でも道路でもないので近傍から移設されたようです。標石の刻字には「東境」とありますが、この神社よりも東に流れる蛇吉川(じゃきちがわ)に沿って2基の例幣使境界石があるので境界は蛇吉川であり、四宮神社にある標石の元位置も蛇吉川に沿ってあったのではと考えられます。

神社の西にある茶畑は一番茶が摘み終わったばかりで表面に緑の葉は見られませんでした。一帯は高台になり、のどかな景観です。

蛇吉川沿いの例幣使標石

蛇吉川沿いの例幣使標石

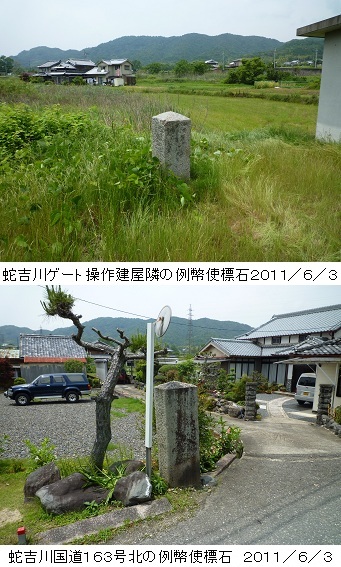

仏生寺集落から南へ木津川の支流である蛇吉川(じゃきちがわ)が流れています。仏生寺から岩ノ脇までの間に2基、例幣使料の標石が見られます。いずれも川の右岸で北の方の一基は河川ゲート操作建屋のすぐ南に、南の一基は国道163号手前の民家表庭にあり、ちょうど道路の交差するところですから、境界標石の設置場所としては妥当と思われます。

標石の大きさはゲート操作建屋の方は一辺36、地上高さ90センチメートルの上部方錐形の角柱で、四宮神社の標石よりも、ひとまわり大きくなっています。また民家表庭の方は一辺36、地上高さ120センチメートルです。両方とも正面の刻字は「例幣使料境目傍示石也」(「示」は異字体)、裏面は「承應癸巳二年正月十一日」(「承」は異字体)とありますが読める字が少ないくらい薄い彫りです。

恭仁京跡東の例幣使標石

恭仁京跡東の例幣使標石

恭仁(くに)京跡の東端から一区画東に北に向かう農道があります。この農道と恭仁京南側道路の交差する北西角(反対の北東角は公民館)に一基、さらに農道に沿い北へ200メートル、送電線の下、農道路面から3メートル上の田圃の畦にもう一基標石が見られます。標石が大きいため両者の見通しがききます。北西角の標石は一辺36、地上高さ115センチメートル、送電線下は一辺36~38、地上高さ90センチメートルの上部方錐形の角柱になっており、正面の刻字は「例幣使料境目傍示石也」(「示」は異字体)、裏面は「承應癸巳二年正月十一日」(「承」は異字体)とあります。前者(北西角)の刻字は鮮明ですが、後者(送電線の下)は薄い彫りで、ほとんど読めません。

恭仁小学校以西の例幣使標石

恭仁小学校以西の例幣使標石

恭仁(くに)京跡に隣接する恭仁小学校校庭(立ち入り許可が要ります)に一基、恭仁神社前の東集落にもう一基見られました。恭仁小学校の方は一辺37、地上高さ110センチメートル、恭仁神社の方は一辺36~37、地上高さ105センチメートルです。刻字はいずれも正面は「例幣使料境目傍示石也」、裏面は「承應癸巳二年正月十一日」とありますが、異字体もありともに刻字が薄く読めない部分が多くあります。

四宮神社以外の標石は後年に復刻、改埋されたようです。大島論文では「伊勢大神宮 日光東照宮」が削除されたのは、この地を通過する大名が一々下馬し敬意を表す煩雑さをなくすためといわれますが、この説は根拠がありません。[大島延次郎:日本交通史論叢(続編) 吉川弘文館 1957 p107]

例幣使標石は近傍の奥畑集落など、ほかにもあるようですが、移設されたと思われるものが多く、当時の田畑の区画や道路の関係を確かめるのは困難です。加茂町史には「例幣使料絵図」の一部と標石の現状が載っています。[加茂町史編さん委員会:加茂町史 第二巻 近世編 加茂町 1991 p95-96]

城陽市南部の境界標石

城陽市南部の境界標石

城陽市南部で天保年間にあった境界争い(山論)の結果、設置された標石が残存しています。城陽市の南端近くを流れる青谷川の南と井手町の北端の間にある丘陵地帯は青谷山とか鎌手山とかよばれています。江戸時代には北は市辺村、南は多賀村になっていました。1807年(文化4)には境界が文書で取り交わされ、木杭も設置されていたようです。しかし、この丘陵地で松茸採取のため、1835年(天保6)に北の市辺村農民が南の多賀村領に越境、翌年には逆に多賀村から市辺村へ越境したことに端を発し、訴訟になりましたが、京都町奉行所は双方、示談による解決を命じました。示談は1840年(天保11)に成立し、あらたに境界が定められ、絵図が作成、目印の「長さ五尺、幅六寸角」の「作り石」(加工石)が10ヶ所に埋設されました。[宮垣克己監修:史料が語る城陽近世史 第1集 青谷地域編 城陽市教育委員会 1984 p116-118]、[井手町史編集委員会:井手町の古代・中世・近世 京都府綴喜郡井手町役場 1982 p419-422]

城陽市のM氏のご教示により現地を探訪しました。二万五千分一地形図「田辺」で、まず城陽市の南を流れる青谷川沿いの粟神社のすぐ東から、南の竹林をへて、城陽市と井手町の境界尾根に上り、尾根筋を東へ100メートルのピークに灌木に囲まれた(A)標石が見つかりました。標高点176メートルの「鏡谷山」の西100メートルの地点になります。一辺20、地上高さ50センチメートルの荒削り花こう岩で頭部は丸みがあり刻字はありません。

ついで鏡谷山の山頂付近に(B)標石、形状は西のピークと同じ、地上高さ60センチメートル、周囲は灌木、さらに山頂から東へ尾根筋を一たん降りて、つぎの東のピークを北東の潅木と杉林の境界から登ると、中腹に(C)標石がみつかりました。形状は前2基と同様、地上高さ50センチメートル、さらに東に進むと林道に出会い、四等三角点「二ノ頭後」(にのずご)288.3メートルの北東、「平成23年度治山事業」の表示板のあるところから北へ、支尾根の急坂を下った中腹に(D)標石がありました。形状はいままでと同じで、地上高さ30センチメートル、赤いプラスチック杭が隣接して設置されていました。

以上(ABCD)4基のほか、まだまだあるようです。4基の標石がいずれも城陽市と井手町の境界線上にあること、形状が文献どおりであることから、山論の結果、設置されたものであることは、ほぼ間違いがないと察しはつきますが、刻字がないため断定するには少々問題があるのではと考えられます。機会があればさらに絵地図の現物や文献の調査をしたいものです。なお境界は尾根や谷に沿っていないところもあり、踏み跡もほとんどないので、歩行には注意を要します。

以上(ABCD)4基のほか、まだまだあるようです。4基の標石がいずれも城陽市と井手町の境界線上にあること、形状が文献どおりであることから、山論の結果、設置されたものであることは、ほぼ間違いがないと察しはつきますが、刻字がないため断定するには少々問題があるのではと考えられます。機会があればさらに絵地図の現物や文献の調査をしたいものです。なお境界は尾根や谷に沿っていないところもあり、踏み跡もほとんどないので、歩行には注意を要します。

そのほか江戸時代の領地と界標

江戸時代には都市構成が成熟期を迎え、街割りや宅地、社寺、山林、田畑、藩有地の境界を明確にしておく必要から境界標識も多数設置されたと思われます。しかし、これらの土地で標石が発見されても設置年代や目的などが、ほとんど不明です。京都、滋賀では宮家、公家や、たとえば延暦寺などの寺領の界標が見られます。

1843年(天保14)には天保改革の一環として「上知令」(あげちれい、じょうちれい)が告示されました。これは幕府財政の補強などを目的に江戸と大坂の大名や旗本の知行地(領地)をとりあげ十里四方を幕府直轄にして替え地を支給するという政策でしたが、領地替えは莫大な経費を必要とするため領主、領民の反対で同年、撤回されました。

京都大文字山の御領山境界標石

京都大文字山の御領山境界標石

お盆の送り火で知られている京都大文字山には、送り火の火床からさらに東に登ったところに三等三角点「鹿ヶ谷」があります。このあたりは「如意岳城」といわれている15世紀中ごろに構築された城があり、いまも土塁などが残存しています。この北側100メートルほど下の山腹に「白川」横右書き、「従是御領山」縦書きの刻字があり横幅18、厚さ3~10、地上高さ30センチメートルの標石が見つかりました。50~100メートル離れて計3ヶ所、確認しました。

この標石は北白川仕伏町にあった旧照高院宮(北白川宮)家の山林境界のようです。確証はありませんが、江戸末期か明治初期に設置された標石のように思われます。照高院宮は明治維新後、還俗され北白川宮家を創設されましたが、その後東京に移り現在は墓地しか残っていません。照高院御領高として白川村壱千石、山林二百町歩の記録があります。[白裕:愛郷 第十二号 昭和46年11月 北白川愛郷会 1971 p28]

標石のある山腹は途切れ途切れに踏み跡があり、京都市左京区の浄土寺(北側)と鹿ケ谷(南側)の境界になっているようです。

京都九条山の境界標石

京都九条山の境界標石

蹴上浄水場の東向かいに日向神社があり、本殿と反対の南へ5分程度登ると伊勢神宮遙拝所の鳥居があります。さらに小高い山頂にむかうと、ピークに自然石に鑿(のみ)の跡が残る標石が見られます。高さ50、幅40、奥行き15センチメートル程度の不定形な標石で、刻字は標石の半分より下の部分にあり、彫りは薄いのですが、「九条家」と読めます。このあたりは九条山といい旧摂関家(五摂家、明治維新後は公爵)の九条家所有地であったようです。江戸末期か明治維新後、設置されたものと思われます。標石上面には+印の金属プレートが張り付けられ現在も境界標識として使われています。左京区と山科区の境界にあたります。この位置から西へ急坂を下ると琵琶湖疏水の建設当時に設置された標石があります。