古代の物差し

古代の物差し

測量機器の概要

近世までの測量では目測や歩測のほか、単純な棒や縄などが物差しとして用いられ、対象地点間を直接に計測して、測量機器はほとんどつかわれなかったようです。16世紀中ごろに光を屈折できるレンズをつかった眼鏡や望遠鏡が西欧から到来し、望遠鏡はのちに天体観測に用いられ、観測地点の地球上での位置を明らかにすることができましたが、遠方を視準できる測量機器に応用されたのは江戸末期からです。

レンズのもととなるガラスは古代オリエントから方々に伝搬され、日本へはシルクロード、中国を経て伝わりました。正倉院御物の瑠璃(るり)器はその当時のものと思われます。室町時代、16世紀半ばには、ザビエル(Francisco de Xavier 1506~1552)が周防の大名大内義隆(おおうち・よしたか 1507~1551)にガラス鏡や望遠鏡などを贈呈しています。江戸初期になるとオランダ人が長崎出島にガラス製品をもたらし、技法も伝え、ほどなく江戸や大坂でギヤマン(ガラス)が製造されるようになりました。老眼鏡や切子(カットグラス)、船乗りのために望遠鏡(とおめがね)も製作されました。[司馬遼太郎:街道をゆく16 叡山の諸道 朝日文庫 1985 p120]

三角法が導入されるまでは角度の概念はなかったようです。土木や建築では角度のかわりに勾配がつかわれ、水平方向に一定の距離を進んだときの高さで表されていました。17世紀半ばに西欧から伝えられた「規矩術」(きくじゅつ)は三角法を応用して、対象地点までの距離を直接、計測しない測量方法であり、根発(コンパス、渾発とも)、見盤、磁石、定木がつかわれ、それらを補完するため規矩元器、分度之矩、五寸矩といった道具がつかわれました。[鈴木一義・田辺義一:測量道具からみた清水太右衛門貞徳の測量術の形成過程について 国立科学博物館研究報告E類34 国立科学博物館 2011 p35-50]

方位の測定については、古くから太陽や北極星など天体をを利用し、たとえば日中に棒(表、圭表とも)の影で南北方向を知ることが行われていました。中国の戦国時代であるBC3世紀頃には方位磁石をつかった司南(指南)儀という機器があったようですが、日本に方位磁石が導入された時期は不明です。しかし近世には方位磁石が航海や地図測量に広く使用されています。真北と磁北のずれである偏角は17世紀中期には東偏8°程度、18世紀初期には東偏5~6°、18世紀末には東偏1~2°、伊能忠敬の活躍した19世紀初期には0°で磁北を地図測量の基準にすることは問題なかったようです。

測量機器の種類としては、距離、方位、角度、高低を測定したり、位置を求め作図をする機器があります。さらに天体観測用の機器も含まれます。江戸時代の測量機器の実物はかなり残存していますが、博物館などで一般に見られるのは復元品が多いようです。ここでは撮影許可を得られた実物、復元品や図面に現れた機器を紹介します。既に述べた古代尺や伊能忠敬などの測量や検地で使用された測量用具などと同種類のものも含まれます。

古代の物差し

古代の物差し

古代の「物差し」については既に「律令制度」のところで説明したとおり、5、6世紀頃の日本では長さの尺度として握(つか)、咫(あた)、尋(ひろ)や丈、尺(さか)、寸などが混在してつかわれていました。「握」は指4本の幅、「咫」または「尺」は親指と中指をいっぱいに広げた幅、「尋」は両手をいっぱいに広げた長さで、「人体尺」といい、人体の部分にあてています。

人体尺ではなく、古代に一定の長さが法令で定められ、道具としての物差しは「古代尺」といわれますが、701年(大宝1)の大宝律令で、はじめての度量衡が制定され、古代尺が出現します。距離を測る基準尺は土木工事用には「高麗尺」(こまじゃく、大尺)が、そのほかは「唐尺」(とうじゃく、小尺)とされました。高麗尺(35.6センチメートル)は大宝律令以前に中国から朝鮮半島をへて渡来しましたが、律令施行後間もなく廃止され、唐尺(29.6センチメートル)に統一されました。しかし尺の寸法は、まちまちで正確さを欠いていました。平城宮跡からも木製の古代尺が出土しており、奈良市の平城宮跡資料館で見られます。中国の唐代に使用されたといわれる木製の物差し(全長35.2センチメートル)は福井県若狭町鳥浜の福井県年縞(ねんこう)博物館に展示されています。

江戸時代、幕府は度量衡の統一をはかりましたが、すでに検地では「検地尺」などがあって習慣的な制度ができあがっており、長さ(度)の単位については積極的な統制は行わなかったようです。享保年間(1716~1736)に八代将軍、徳川吉宗は、紀伊国熊野神社に納められていた古尺(大宝律令で定められた尺か)を模して「享保尺」(30.4センチメートル)としています。伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)は享保尺と当時、大工がつかう「曲尺」(かねじゃく、30.2センチメートル、「又四郎尺」とも)を折衷して「折衷尺」(30.3センチメートル)を作成しています。この折衷尺は明治維新後に尺の基本として採用されました。

古代の水準器

古代の水準器

古代の測量では地図測量のためではありませんが、土木建築などにつかわれた水準器について「日本書紀」や「春日権現験記絵」に載っています。日本書紀によれば671年(天智天皇10)のところに「三月(やよひ)、戊戌(つちのえいぬ)の朔(つきたち)にして庚子(かのえね、三日)の日、黄書造(きふみのみやつこ)本實(ほんじつ)、水臬(みずはかり、水泉とも)献(たてまつ)りき。」とあります。「黄書造」は669年(天智天皇8)に遣唐使で渡唐したとみられています。「水臬」は水準器と思われます。[武田祐吉訳:訓読 日本書紀 臨川書店 1988 p588]、[木下正史:古代の漏刻と時刻制度 吉川弘文館 2020 p367]

また1309年(延慶2)頃、左大臣の西園寺公衡(さいおんじ・きんひら 1264~1315)が春日社に奉納した「春日権現験記絵」には建築に水準器(水盛り器)を使用している図が見られます。948年(天暦2)に藤原光広(素性不明)が村上天皇(926~967)に奏聞して竹林殿を建立したときの場面を想定したものです。[小松茂美・久保木彰一:春日権現験記絵 上 中央公論社 1982 p5]

間縄

間縄

間縄(けんなわ)は距離を測定する道具で、現在の巻尺に相当します。水縄ともいわれ一間ごとに目盛りが付き全長100メートル程度ありました。材料としては生糸、苧麻(ちょま、麻の一種)や鯨のひれを裂いて糸状のものなどがつかわれましたが、水分による伸縮や強度が弱く、また風にあおられるという欠点があり、このかわりにヒノキ、カシ、竹などを材料にした間竿(けんざお)が用いられることもありました。間竿は比較的短い距離の測定で用いられ、長さは1間から2間でした。一間の竹の管に縄をとおして数本つないだ管縄(くだなわ)とよばれる道具もありました。水縄の用語は間縄の別称のほか水平線を示す用語ともされています。間縄は複製品が上野の国立科学博物館などで展示されています。

鉄鎖

鉄鎖

鉄鎖(てっさ、鉄縄または測鎖)は距離を測定する道具です。測鎖は一定の長さの金属製の棒が鎖(チェーン)状につながったもので長さを測りたい所に測鎖を張って、棒が何本分かで計測を行います。西欧では古くからつかわれており、1620年、英国のガンター(Edmund Gunter 1581~1626、牧師、数学者)が考案したものは、棒一本の長さ約20センチメートルをリンク(link)、測鎖全体の長さが約20メートルをチェーン(chain)と呼ばれました。英国、カナダ、米国などの測量では、ヤード・ポンド法での長さの単位として用いられています。

国土地理院にある模造品は「地図展2007in富山」で展示されました。その説明には「両端に輪をもった内法(うちのり)一尺の鉄線を鎖状に60本(全長10間、18メートル)つないだもので、伊能忠敬の考案による」とありますが、伊能がつかったとされる鉄鎖は現存しておらず、正確な形もわかっていません。材料が鉄で摩耗しやすいため、ひんぱんに間棹で点検したようです。[渡辺一郎:伊能忠敬の地図をよむ 河出書房新社 2000 p27]

量程車

量程車

量程車(りょうていしゃ Odometer)は車輪と回転数を表示させる歯車を組み合わせた小型の箪笥のような測量器具で、輪竿(りんざお)または道路車棹(くるまさお)ともいわれ、いろいろな形があります。伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)や石黒信由(いしくろ・のぶよし 1760~1836)なども使用しましたが、路面の状態によって誤差が増えるという欠点があります。石黒の量程車は車輪の直径は50センチメートル、10間、2町、1里、18里で一周する複数の歯車があり、側面の穴から文字盤が見えます。量程車の原理と同じものはウォーキングメジャー、ローラーメジャーなどとも呼ばれ現在も用いられています。「地図展2007in富山」で展示されました。[新湊博物館:越中の人 石黒信由 2001 p71-72]

量距尺

量距尺

量距尺(りょうきょしゃく)は目標物までの距離や高さを簡単に測ることができる携帯型道具です。物差しと長さが定まった鎖で構成され、鎖はスライド枠を介して物差しに取り付けられています。左手で物差し部分を垂直にもち、右手で鎖の端を物差しと直角にして目の前に当てます。スライド枠を上下して目標点を視準し、鎖の端末(眼の位置)、スライド枠の下端、物差しの上端で直角三角形を構成します。これを前進、後進して二ヶ所で測定し相似比で距離または高さを算出します。正確な値を求めることはできません。

磁石盤

磁石盤

方位測定用の器具で、石黒信由の考案したものは「軸心磁石盤」ともいわれます。磁針と直径32センチメートルの方位目盛のついた回転する方位盤と、これを支える軸針のついた正方形の下盤が組み合わされ、下盤には持ち手がつけられています。持ち手の両側面には中央に1ミリメートル程度の縦方向の隙間があり測点など目標が見通せるようになっています。上面にも隙間があり、磁針の確認や方位の読取りができます。磁石盤は富山県射水市の新湊博物館で展示されています。

小方儀

小方儀

方位測定用の器具です。直径11センチメートル程度の真ちゅう製のお椀状深皿があり、皿に被せたガラス板の内部に方位磁石を備え、水平角を測ります。また支柱が傾いても盤面は水平になるよう、盤面裏は鉛の錘がはいっています。お椀の縁に取り付けた視準器で目標を見ます。方位目盛盤は視準器の目標方向から子(北)丑、寅、卯(東)、辰、巳、午(南)、未、申、酉(西)戌、亥を逆順(反時計まわり)で記されているので視準器で目標を狙ったときに磁針が目標の方位を示すことになります。「杖先方位盤」または「彎△羅鍼」(わんからしん、△はウ冠にハの下に巣の旧字)とも呼ばれます。小方義は貝塚市の貝塚市立善兵衛ランドで展示されています。

大方儀

大方儀

水平方位、垂直角度が測定できる経緯儀です。長崎県対馬市の対馬歴史民俗資料館の展示説明には大野規行(おおの・のりゆき)作、1847年(弘化4)とありました。運搬に便利なように木製箱があり分解して収納することができます。

水木

水木

2地点間の高低差を測定ために用いられました。水木(みずき)は1.14メートルの角材の表面に溝をつくり両端には刃圭(はだま)と呼ばれる横針のついた浮きをいれるための切り込みを設けます。測量の際は1地点の台(水台)上に水木を据え、溝に水を注入し両端に刃圭を浮かべます。刃圭の動きが停止すれば水木の片側から刃圭についた横針を視準します。ついで他地点に置いた目当(めあて)板を上下に動かし、同じ高さが見通せる位置で目当て板を固定して、地面から目当板までの高さを測ります。その高さから地面から刃圭の横針までの高さを差し引けば、2地点間の高低差が得られます。目当板は幅約50センチメートルで棹の長さは3.6メートルあります。台の上に水木を置いて台を厳密に水平にすることにより水木の溝の水はつねに水平に保たれているので能率よく測定ができます。水木は複製品が「地図展2007in富山」で展示されました。

高低測量には水を利用せず、簡易な方法として戸板が利用されたこともあるようです。雨戸などの戸板は寸法が縦横6尺、3尺と、ほぼ規格化されており直角が保たれているので、地面に立てた目印を横にした戸板の端から見通し戸板の幅を基準とした高低差を得るものです。

見盤

見盤

見盤(けんばん)は量盤ともいわれます。盤面を水平または垂直にして作図を行います。盤面においた定規と目標が一直線になるよう視準して線を引き、盤上に縮図をつくります。現代の平板とアリダードのようなものです。見盤の一辺の端から他端を通して、目標を四つん這いになって視準することによって方角を測定することもできます。板の下に見える斜めの棒は「せん」(漢字では「代」の下に「牛」)といいますが支柱(prop)のことで「ウシ」と書いてある文献もあります。見盤の複製品は東京上野の国立科学博物館で展示されています。[村井昌弘:量地指南 復刻 江戸科学古典叢書9 恒和出版 1978 p61]

平板と平板測量法はドイツのプレトリウス(Johannes Praetorius 1537~1616、数学者)によって考案され日本には17世紀中ころオランダから伝えられたようです。

渾発

(こんぱす)

渾発

(こんぱす)

渾発は「渾発術」といい、距離をはかることにつかわれました。距離を知りたい目標地点(終点)にあらかじめ長さがわかっている「種棹」といわれる対象物を立て測量地点(起点)で渾発を持った腕を伸ばして対象物をはさみ。渾発の開きと対象物の長さの比と腕の長さから比例計算をして対象物までの距離を求めました。種棹を設けることができない場合は人の身長、馬の大きさ、窓幅などを利用しました。また渾発の開きを「掌尺」や「量距尺」といわれる鎖のついた物差しで測ることもありました。物差しに鎖が付けられ、物差しを左手で垂直にもち、目標に向けます。鎖の端は右手で水平に目の前に当てます。物差しの長さと鎖の長さの相似比で距離を算出します。基準となる長さは前進または後退して二ヶ所で測り相似比で算出します。 いずれにしても精度のよい方法ではありません。[安城市歴史博物館:江戸時代の測量術 2000 p21]

渾発は図面上で縮図の辺を挟み、物差しで長さを測るほか、「ぶんまわし」といわれ円を描く道具としてもつかわれましたが、製図用具には渾発のほか、定規、界針、星引き、分度矩(ぶんどのかね)、四分円儀、半円儀、全円儀などがあります。円儀は一度ごとに刻まれた分度器で全円儀の中心には針穴があります。これらは見盤上でつかわれました。分度矩は分度器と定規が一体になった鎌状のものです。

象限儀

象限儀

象限儀は天体が「南中」といわれる真南にきたとき(子午線を通過するとき)の天体の高度角を測る扇形の装置で、四分儀ともいわれ、天体の赤緯座標や観測地の緯度を求めることができます。18世紀はじめから日本でも使われていました。大阪市北区の大阪市立科学館には伊能忠敬が使用したとされる象限儀(しょうげんぎ、コードラントQuadrant)が復元、展示されています。

円周の四分の一の円弧の部分が高度(角)を読みとる目盛盤になっています。円弧の中心から円弧に向かってのびている筒は望遠鏡を組み込んだ照準器で、円弧側が接眼レンズになっています。照準器は円弧中心を支点として動かすことができ、観測の際は、望遠鏡の視野中心に目標とする天体を視準して、目盛盤上の角度を読みとります。

目盛盤には11周の同心円が描かれ、さらに隣り合った目盛の最内側の同心円から最外側の同心円に向かって副尺となる対角斜線が引かれています。このような目盛りをダイアゴナル目盛といいます。この斜線が、それぞれの11周の同心円と交わることによって、最小目盛がさらに10分割されるため、60分の1度(角度の1分)まで直読できます。ダイアゴナル目盛はデンマークの著名な天文学者ティコ・ブラーエ(Tycho Brahe 1546~1601)がはじめて用いたもので、日本には「新製霊台儀象志」や「崇禎暦書」などの中国の書物を通じて紹介され、間重富(はざま・しげとみ 1756~1816)が採用しましたが、斜線目盛で角度が正確に10等分できるように、それぞれの同心円の半径を計算して目盛盤を改良して製作しました。

中象限儀(展示物)は可搬型で本体は望遠鏡と半径3尺8寸(115センチメートル)の四半円の目盛板ですが実際は台架が掛柱、立柱、土台、腕木、控貫(ひかえぬき、土台と立柱を組み合わせるための板)、控留(ひかえどめ、土台を地面に固定するためのくさび状の板)、持送(もちおくり、立柱に腕木を固定するための板)などで構成されており、可搬型といえども携行や据付けには労力を要しました。ほかに携帯用の小象限儀(半径36センチメートル)、観測所据置型の大象限儀(半径182センチメートル)があります。

小象限儀

小象限儀

小型の象限儀で写真の扇形の部分をさします。象限儀は北極星の高度や太陽の高度を測り、緯度測定に用いましたが、小型のものは坂道などの土地の勾配を測定するのに利用されました。目標物を見通す線に象限儀の一辺をあわせ、振り子針の示す角度を読みとります。三脚と支持柱で固定して使用していたようです。角度と斜距離を測れば高低差や水平距離が三角関数から算出できます。小象限儀は貝塚市の貝塚市立善兵衛ランドで展示されています。

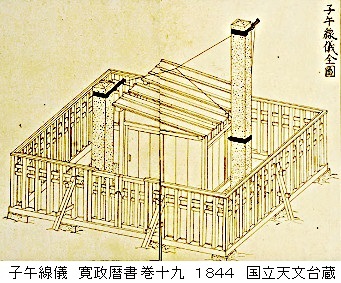

子午線儀

子午線儀

子午線儀は天体が子午線を通過する時刻を測定する装置ですが、南北を結ぶ子午線上に二本の柱を設置して、その間の子午線面内に糸を三角形に張っただけの簡単な道具です。三角形に張った糸の面が南北の子午面に一致するように、予備観測をして調整してあります。観測者は上下2本の糸が重なって見える位置から眺め、天体の南中を片眼で観測し、通過時刻は垂揺球儀で測りました。糸の下に観測小屋がある場合は屋根の隙間から眺めました。太陽の南中時刻は観測地点の経度によって異なり時差を生じます。太陽が移動する速さはわずかながら変動するので日々の南中時刻も季節によって変化し、均時差(きんじさ)を生じます。均時差の定義は天球上を一定な速さで動くと考えた平均太陽と、視太陽(真太陽)との移動の差になります。

垂揺球儀

垂揺球儀

麻田剛立(あさだ・ ごうりゅう 1734~1799)や間重富(はざま・しげとみ 1756~1816)によって考案された振り子式和時計です。垂球の振動数を機械的にかぞえ、歯車をつかって桁ごとに文字盤で読み取れるようになっています。昼夜、季節にかかわらず、刻限の長さを正確にはかり、天文観測に利用されました。間重富は京都四条東洞院の時計師、戸田東三郎忠行(とだ・とうざぶろう 生没不明)に垂揺球儀を製作させたといわれます。垂揺球儀の復元品は貝塚市立善兵衛ランドにあります。江戸時代の天文観測では太陽の南中(子午線通過、午中とも)からつぎの南中までの1太陽日を垂揺球儀の振動数(「球行」とも)をかぞえて、それが10000分(「ぶ」、24時間制では1440分「ふん」(24×60)に相当)になるよう基準化した時刻をつかいました。1日の誤差が3秒程度という当時としては、極めて精密な時計です。

渾天儀

渾天儀

もともと中国で天体の位置の観測に用いられた天文観測器械です。中央の棒または望遠鏡で天体を視準して環についた目盛りで座標を読みとり、天体の位置を測定しました。貝塚市の貝塚市立善兵衛ランドで展示されている渾天儀は和歌山県古屋、正立寺の所蔵の復元品で漆塗りの美しいものです。実用よりも装飾品(置物)と思われます。

江戸時代初期の天体観測は渾天儀が用いられていました。渾天儀は一台の装置で天体の経緯度、高度、方位角など複数の観測量が得られますが、高精度に観測することは限度がありました。そこで江戸時代後期には観測機器を単純化して高度や方位角を個別の装置で測るようになりました。子午線儀、垂揺球儀、象限儀を同時に使用し、子午線儀の観測者は決められた天体が子午線通過するのを見て合図し、垂揺球儀の係りが振動数(球行数)を記録、象限儀の観測者が天体の南中高度を測り、その一組の値で経緯度観測値となりました。

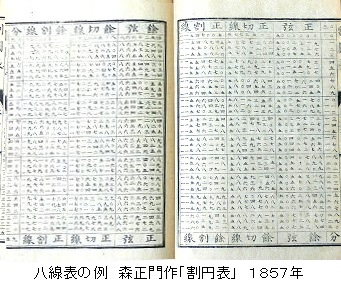

八線表

八線表

測量機器のほか、現在の三角関数表に相当する「八線表」(割円八線表とも)も必携品でした。八線表は正弦sin、余弦cos、正接tan、余接cot、正割(せいかつ)sec、余割cosec、正矢(せいし、1-cosAが角Aの正矢)versin、余矢(よし、1-sinAが角Aの余矢)vercosで構成されています。伊能忠敬の測量でもつかわれました。正矢や余矢は天文学や航海術で現れる球面三角法で利用されます。

八線表は角度の単位を直角を90度とし、1度の60 等分を1分とした表と、1度の100 等分を1分とした表があります。日本ではじめての八線表が著されたのは建部賢弘(たけべ・かたひろ 1664~1739)の「算暦雑考」であるといわれます。森正門、1857年(安政4)作の「割円表」は1度を60 分としていますが、渋川景佑(しぶかわ・かげすけ 1787~1856)、1846年(弘化3)作の「続新巧暦書」(新法歴書続編に収録か)では1度を100 分としています。

かつては庶民生活では角度はあまり必要でなく、方位は十二支であらわしましたが、数値化されていないので正確な表現は不可能でした。また土木建築などでの勾配は、一定の水平距離に対する高さであらわしました。たとえば「一寸勾配」は水平一尺にたいする高さ一寸のことです。もともと和算では角度という概念がなく、角度がつかわれたのは天文学、測量術、航海術が発達してからです。

岩橋善兵衛

岩橋善兵衛

岩橋善兵衛(いわはし・ぜんべえ 1756~1811、岩橋嘉孝、耕りゅう堂(りゅうは王へんに卯)とも)は泉州(現・大阪)貝塚の出身で眼鏡の玉磨きを家業としていました。天文学者、麻田剛立(あさだ・ ごうりゅう 1734~1799)の門下にもなりましたが、能力に見切りをつけ、天文学を諦めて観測機器の製作に打ち込みました。オランダからの渡来品の研究を重ね、当時の天文学者などと交わり、望遠鏡の製作に成功しました。高橋至時(たかはし・よしとき、1764~1804)、間重富(はざま・しげとみ 1756~1816)なども岩橋の望遠鏡を用いました。著作には「平天儀圖解」があります。貝塚市三ツ松には貝塚市立善兵衛ランドといい岩橋にちなむ望遠鏡や測量機器の展示と天文台があります。「平天儀圖解」は袋綴の和本で、「地心圖」や「日月平行圖」の上にある紙の指示棒の中心が紙撚(こより)でとめてあり回転するようになっている珍しい書籍です。

「地は球(てまり)の如く圓(まどか)にして天の正中(まんなか)に包まれたり 天と云は形なくして空なる所は耳の穴袖の中までも是皆天なり 則ち地を一尺ほれば一尺の天を増すと云う 何によらず形なるものはみな天に包まれてあるものと知るべし」(送りかな補足)[巖橋耕りゅう(王へんに卯):「平天儀圖解」大坂書林弘所 1802 第2丁、京都大学蔵]

國友藤兵衛

國友藤兵衛

國友藤兵衛(くにとも・とうべえ 1778~1840、実名は重恭じゅうきょう、号は一貫斎いっかんさい)は江州国友村の出身で先祖伝来の鉄砲製造とともに江戸で西洋科学にふれ、反射天体望遠鏡などの開発につとめました。自作の望遠鏡によって太陽の黒点、天体の観測もしています。測量機器では1818年(文政1)に距離測定器(町間見積遠眼鏡)を越中村上藩主に上納しています。長浜市国友町の一角に「国友一貫斎 天体観測創始の地」の記念碑があります。國友藤兵衛は山本兼一の著作「夢をまことに」に描かれています。この小説のなかでは岩橋善兵衛の「平天儀圖解」も引用されているほか、江戸で國友が見たオクタント(八分儀)の取扱についても載っています。[山本兼一:夢をまことに 文藝春秋 2015 p9、p154]

國友は、戦国時代から江戸時代末期まで大阪の堺とともに鉄砲生産地で旧近江國坂田郡國友村(現・長浜市国友町、JR「長浜」の北4キロメートル)と技術集団の「國友鍛冶」をさす語としてもつかわれます。一族の國友藤八は測量機器である「扇象限儀」を製作しています。近年、国友町は街並み保存整備がいきとどき、「国友鉄砲の里資料館」がありますが、測量関係機器の展示はありません。[市立長浜城歴史博物館:江戸時代の科学技術 市立長浜城歴史博物館 2003 p76]

市川方静

市川方静

市川方静(いちかわ・ほうせい 1834~1903)は陸奥国白河藩の出身の和算家で、最上流(さいじょうりゅう)算学を学びました。最上流は会田安明(あいだ・やすあき 1747~1817、出羽国最上出身)が関孝和(せき・たかかず 1642か~1708)を元祖とする関派に対抗して創設された和算の学派です。市河は天文学と測量術にも秀でており、測量分野では測量器製作の先駆者といわれています。

1958年(安政5)に測量器「調方儀」(経緯儀か)を製作、明治維新後も改良を重ね「市川儀」、「方静儀」ともいわれ、当時の工部省にも評価されています。機器の製造は江戸の大隅源助に依頼しました。明治初期には師範学校や福島県庁に勤め、晩年には白河に「不求庵」という私塾を開き、数学や測量の教育にあたりました。また1887年(明治20)の皆既日食の際は白河小峰城址で観測しましたが、天候が悪く不調におわりました。墓所は白河市金屋町の妙徳寺、本堂前です。

大野規周

大野規周

江戸後期の測量機器の製作では神田松枝町の三代にわたる大野一家、測量機器を販売した玉屋吉次郎が代表的な人々として挙げられます。大野一家の初代は大野弥五郎規貞(おおの・やごろう・のりさだ)、二代目は大野弥三郎規行(おおの・やさぶろう・のりゆき)で、この二人は幕府暦局御用時計師でもあり伊能忠敬に測量機器を提供したことでも知られています。

三代目の大野弥三郎規周(おおの・やさぶろう・のりちか 1820~1886、大野規周、大野源蔵とも表記)は大野家の後を継ぎ、時計、測量機器、などの精密機器の製作に従事しました。長野市松代町にある象山記念館には佐久間象山(さくま・しょうざん 1811~1864)が、象山の読みは「ぞうざん」とも)によって製作または修理を発注された経緯儀や水準儀が展示されています。

大野規周は1855年(安政2)、福井藩主、松平慶永(まつだいら・よしなが 1828~1890 )に招かれ、江戸本所中之郷で機械や銃の製造と教育にあたりました。1862年(文久2)に幕府は軍艦操練所と蕃書調所から、榎本武揚などの留学生をオランダへ派遣しますが、大野規周も航海用クロノメーターの製作技術を学ぶため加わります。オランダでは時計製作技術のほか、天文学、オランダ語も学んでいます。明治新政府では大阪の造幣寮で技官を務めました。大野は67歳で死去するまで丁髷(ちょんまげ)を保持した変わり者といわれています。[大蔵省造幣局編:造幣局百年史 大蔵省造幣局 1976 p62]

大阪市都島区中野町一丁目12-32にある桜宮神社には初期の造幣局長、遠藤謹助(えんどう・きんすけ 1836~1893、長州藩出身)によって「大野規周君紀念之碑」が建てられています。2018年(平成30)の大阪北部地震の影響で、この顕彰碑の中央が斜めに亀裂しています。大野の墓所は大阪市北区長柄中に丁目4-25の大阪市設北霊園にあります。霊園管理事務所前のC区40番で墓標の背が高いのですぐに分かります。

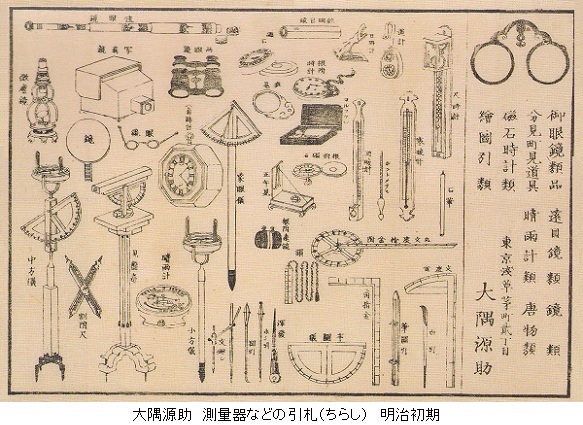

大隅源助

大隅源助(おおすみ・げんすけ 初代は生年不明~1854)は江戸末期から明治中期にかけて浅草茅町に店を構えて測量機器の製造販売を行っていました。東京江戸博物館で引札(ちらし)の絵はがきを入手したので紹介します。明治になってからの引札ですが、内容は江戸末期からつかわれていた製品です。

大隅の墓所は台東区清川一丁目8ー11、光照院にあります。本堂右の墓地入口から10メートル奥、左側に大隅一族の墓碑が同じ形状で3基ありますが、中央が大隅源助の墓碑です。大隅は屋号、本姓は野村であり台石には右書きで「野村」と刻まれています。1888年(明治21)に建立されたようですが、大隅源助は四代つづいており、初代は1854年(嘉永7)没、二代目以降は明治になってから亡くなっています。[大谷典久:測量器具商としての大隅源助 歴史地理学 51-5 歴史地理学会 2009.12 p23-39]

大隅の墓所は台東区清川一丁目8ー11、光照院にあります。本堂右の墓地入口から10メートル奥、左側に大隅一族の墓碑が同じ形状で3基ありますが、中央が大隅源助の墓碑です。大隅は屋号、本姓は野村であり台石には右書きで「野村」と刻まれています。1888年(明治21)に建立されたようですが、大隅源助は四代つづいており、初代は1854年(嘉永7)没、二代目以降は明治になってから亡くなっています。[大谷典久:測量器具商としての大隅源助 歴史地理学 51-5 歴史地理学会 2009.12 p23-39]