民部省による測量

民部省による測量

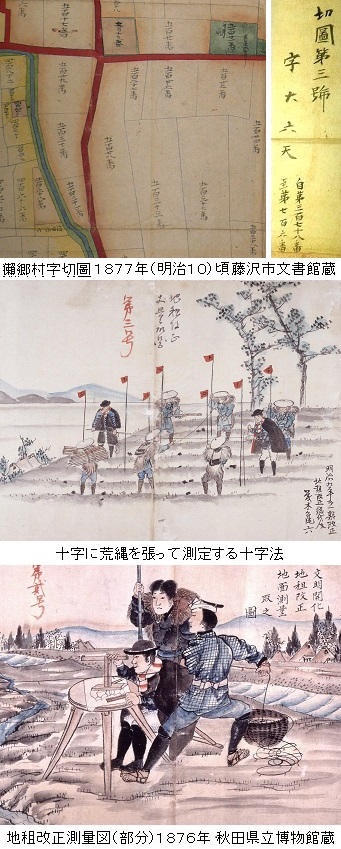

江戸時代以前の経済は「米」が普遍的な価値であり、幕府の財源は大部分が農業に対する課税で、農民が米で納める年貢(ねんぐ)による租税でした。明治維新後の政府は土地制度と租税制度の改革にとりくみ、まず田畑売買の禁令を解き、租税徴収のため土地の所属を明確にする地籍調査と土地の面積を算出する土地丈量(地押丈量とも、後年の地積測量)をはじめました。江戸時代以前の「検地」と同様ですが、土地丈量では最小区画である筆(ひつ)ごとの土地の位置、形状、地番、面積を記載した「野取図」または「一筆限図」をつくり、これを字単位にまとめた「字限図」(あざきりず)、さらに村単位の「村限図」が作成されました。これらの調査によって筆界も明らかにしました。筆界は「公法上の境界」ともいわれ、図面類によって明示されるものです。明治初期の地租改正事業での境界線を「原始筆界」といいますが、現地に杭や標石がないため、復元は困難といわれています。1871年(明治4)になって租税は米による物納から金納制に変更されました。これにより本格的な貨幣経済がはじまり、従来の検地も廃止されました。

地籍調査、地籍測量などの事業のため、1869年(明治2)に民部官庶務司(つかさ)戸籍地図掛(かかり)が設けられました。このあらたな組織の発足をもって「日本の近代測量のはじまり」とされています。同年には民部省地理司が設置されましたが、民部省は大蔵省と合併し民部大蔵省となり、さらに1871年(明治4)には大蔵省となり、大蔵省租税寮地理課に民部省地理司の業務が引き継がれました。その後、1873年(明治6)に内務省が設置され、翌年には内務省地理寮が継承しています。

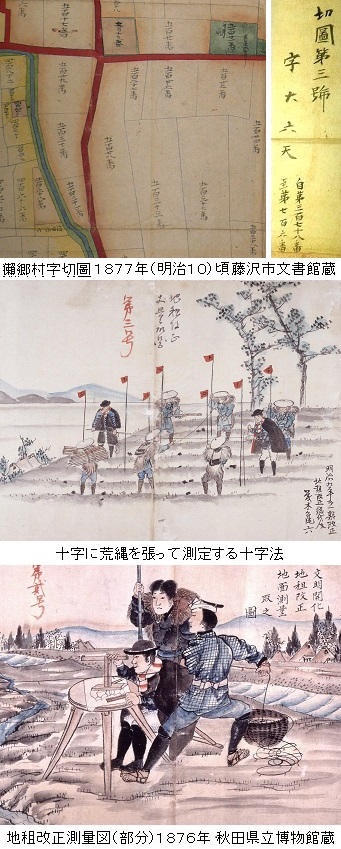

土地丈量は後年の陸地測量部による三角測量網の整備を待たずに着手されたことや、専門の測量技術者が少なかったため、正確さを欠きました。実務は各府県に委託され、実際の土地丈量は区戸長や村総代等の手に任せられ、測量の方法や研修も各地ばらばらでした。かつての検地のように目測や歩測によったり、十字法といわれ、不規則な田畑でも出入が相殺されるよう長方形とみなし十字に荒縄を張って測量する方法や、 三斜法といわれ、すべて三角形に分割して測量する方法などが採用されました。測量に用いる間竿は測量単位を統一するため、1875年(明治8)の地租改正事務局別報第3号達で一律に6尺(一間相当)竿の使用に統制しました。この時点では、まだ三角測量は行われていません。[木全敬蔵:地租改正地引絵図作成技術とその伝習について(桑原公徳編「歴史地理学と地籍図」に掲載)ナカニシヤ出版 1999 p9-22]

秋田県立博物館に所蔵されている「文明開化地租改正地面測量改之図」は1876年(明治9)に秋田県第七大区(雄勝郡)地租改正総代茂木亀六が土地丈量をしている自身を描かせたものといわれています。上の図は十字法による測量、下の図はアリダードに類似した測量器で目標を視準している平板測量の場面です。本図は秋田県立博物館の許可を得て掲載しました。

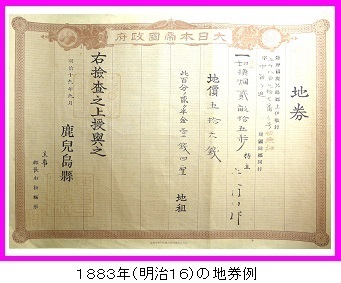

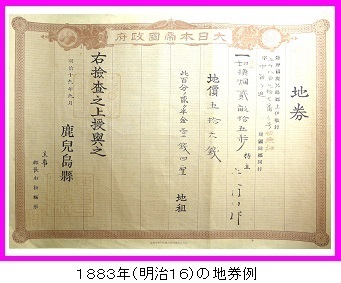

字限図は村単位の村限図なども含め「地租改正地引繪圖」の一部となり、後年の地籍調査の基礎になりました。1872年(明治5)には課税対象を明確にし地価をさだめ、官有地、私有地などの地主に対して地券を発行、交付され、土地売買の自由も認められたことによって、土地に対する私的所有権が確立しました。この時点での地券は「壬申地券」といわれ、地券には売買譲渡ごとに所在地・地目・面積・所有者名・代価・地租などが記されています。

1873年(明治6)には「地租改正」の条例を公布し、地価に課税する地租制により、地租を地価の3パーセントとして地主である地券所有者から現金で収納しました。これにより政府は全国一律の基準で豊凶にかかわらず一定の収入が確保でき、国家の財政が安定しました。しかし小作人は従来の慣例どおりに小作料を収穫の現物で地主に納めましたが、高率の小作料であったため窮乏化しました。その後、1876年(明治9)頃から、西南戦争とほぼ同時期に地租改正反対一揆が熊本、大分、茨城、三重、愛知、岐阜などの各地で起こり、1877年(明治10)には地租は2.5パーセントに引き下げられました。地租改正作業は1880年(明治13)頃に山林、原野をのぞき一応、終了しました。地券は地租改正とともに一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更されました。この地券は「改正地券」といわれます。1886年(明治19)には登記法の実施により土地台帳が整備され、地券は廃止されました。国税総額にしめる地租の割合は1877年(明治10)の82.3パーセントから1882年(明治15)には64.0パーセントに落ちています。

1873年(明治6)には「地租改正」の条例を公布し、地価に課税する地租制により、地租を地価の3パーセントとして地主である地券所有者から現金で収納しました。これにより政府は全国一律の基準で豊凶にかかわらず一定の収入が確保でき、国家の財政が安定しました。しかし小作人は従来の慣例どおりに小作料を収穫の現物で地主に納めましたが、高率の小作料であったため窮乏化しました。その後、1876年(明治9)頃から、西南戦争とほぼ同時期に地租改正反対一揆が熊本、大分、茨城、三重、愛知、岐阜などの各地で起こり、1877年(明治10)には地租は2.5パーセントに引き下げられました。地租改正作業は1880年(明治13)頃に山林、原野をのぞき一応、終了しました。地券は地租改正とともに一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更されました。この地券は「改正地券」といわれます。1886年(明治19)には登記法の実施により土地台帳が整備され、地券は廃止されました。国税総額にしめる地租の割合は1877年(明治10)の82.3パーセントから1882年(明治15)には64.0パーセントに落ちています。

1882年(明治15)、当時の内務省地理局の荒井郁之助(あらい・いくのすけ 1836~1909)は東京地学協会での講演で、三角測量事業の予算の不足を嘆き、つぎのように述べています。「今政府ノ収納ヲ概算スルニ其ノ全額ノ平均三分二ハ地租ノ徴収ニアリ 財政上實ニ緊要ノモノト謂フヘシ 而シテ之ヲ實驗ニ依リテ徴スルニ地租ノ金額ハ測量ノ精密ナルニ依リテ増加スルヲ以テ例トス」当時、税金を抑えようと土地の面積は実際より狭く計上されていることが多く、精密な測量が税の増収につながることを力説しているようです。[荒井郁之助述:測量術沿革考 東京地學協會報告 四巻五号 東京地學協會 1882 p23(復刻 ゆまに書房 1990 p263)]

北海道での地籍測量は明治初期から国有未開地を計画的に売払う目的で土地を分割調査した「国有未開地処分図」や入植に適した土地を測量した「殖民地区画図」などをもととし、また明治後期からは道庁による測量で位置、形状、面積を測量し整備された「土地連絡図」などが作成されました。

沖縄県の地籍測量は異例でした。琉球は明治維新のころは清国との冊封(さくほう、さっぽう、清国王朝と君臣関係を結んだこと)関係がありましたが、1871年(明治4)に一たん鹿児島県に編入され、翌年、尚泰(しょう・たい 1843~1901、最後の琉球国王)を藩主として琉球藩が設置され、政府の直轄地としました。さらに清国との冊封関係の廃止を求め、琉球処分政策をすすめ、尚泰は東京に移住し、1879年(明治12)には沖縄県になっています。これまで沖縄では個人の土地所有権は認められず、納税の主体は個人ではなく、共同耕作による「間切り」(現在の村に相当)でした。当面、旧琉球王朝の制度が存続しましたが、政府はこれまでの占有者に所有権をあたえるなど、諸制度の改善をはかりました。

>

1895年(明治28)に大蔵省主税局長であった目賀田種太郎(めがた・たねたろう 1853~1926)は沖縄県諸制度改正方案取調委員に任命され、近代的な測量により土地整理事業を進めました。目賀田は1885年(明治18)頃から地租改正の不備を正すため、日本本土の地押調査を原則として平板測量で行うことを指導していました。沖縄では陸地測量部の三角測量網に四等三角点の標石を置き地籍測量に利用しようと計画しましたが、この時点で陸地測量部の三角測量網が沖縄まで延伸されていませんでした。しかし1898年(明治31)になって臨時沖縄県土地整理事務局が三角点を設置、翌年から沖縄県独自の三角測量が開始され、1903年(明治36)には土地整理事業は完成しました。目賀田は大学南校に在学中、米国留学を希望しハーバード法律学校で学んでいます。官僚で法学者でもあり、専修学校(現・専修大学)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の創始者の一人になっています。目賀田の墓所は大田区池上本門寺の五重塔東50メートルの桜の木から北へはいったところです。墓碑には「本覺院殿仁譲日種大居士」とあります。[故目賀田男爵伝記編纂会:男爵目賀田種太郎 1938 p248-251]、[小林茂:外邦図 中公新書 2011 p164-165]

1895年(明治28)に大蔵省主税局長であった目賀田種太郎(めがた・たねたろう 1853~1926)は沖縄県諸制度改正方案取調委員に任命され、近代的な測量により土地整理事業を進めました。目賀田は1885年(明治18)頃から地租改正の不備を正すため、日本本土の地押調査を原則として平板測量で行うことを指導していました。沖縄では陸地測量部の三角測量網に四等三角点の標石を置き地籍測量に利用しようと計画しましたが、この時点で陸地測量部の三角測量網が沖縄まで延伸されていませんでした。しかし1898年(明治31)になって臨時沖縄県土地整理事務局が三角点を設置、翌年から沖縄県独自の三角測量が開始され、1903年(明治36)には土地整理事業は完成しました。目賀田は大学南校に在学中、米国留学を希望しハーバード法律学校で学んでいます。官僚で法学者でもあり、専修学校(現・専修大学)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の創始者の一人になっています。目賀田の墓所は大田区池上本門寺の五重塔東50メートルの桜の木から北へはいったところです。墓碑には「本覺院殿仁譲日種大居士」とあります。[故目賀田男爵伝記編纂会:男爵目賀田種太郎 1938 p248-251]、[小林茂:外邦図 中公新書 2011 p164-165]

明治初期からの地籍調査や地積測量で作成された図面は字限図、壬申地券地引絵図、地租改正地引絵図、地押調査更正地図、地籍地図などありますが、総称して「公図」と呼ばれ土地台帳の付属地図とされました。これらの多くは600分の1程度の縮尺で地目の色分け、地番・面積・所有者が記入されています。第二次大戦後1951年(昭和26)に制定された国土調査法にもとづく地籍調査によって作成された地図は「地籍図」と呼ばれ現在は市町村や法務局で管理されています。公図は測量技術が乏しかった時代のことでもあり、また当時の土地課税に対する思わくから現況と大きく異なっていることが珍しくありません。とくに山林の図面の精度は悪く、実面積は登記の3倍という意味の「山は三倍」という言葉があるほどです。

地籍調査の結果、個人の所有地も境界を明らかにするため、境界杭を設けることも多々ありました。夏目漱石(なつめ・そうせき1867~1916、本名は夏目金之助)はこのことを風刺して「この茫々(ぼうぼう)たる大地を、小賢(こざか)しくも垣を囲(めぐ)らし棒杭を立てて某々所有地などと劃(かく)し限るのはあたかもかの蒼天に縄張して、この部分は我の天、あの部分は彼の天と届け出る様な者だ。」と述べています。[夏目漱石:吾輩は猫である 新潮文庫 1984 p120]

棹地稲荷神社

棹地稲荷神社

静岡県富士宮市には明治初期に地元で測量に使用された棹(さお)が奉納された神社があります。JR身延線「富士宮」から北へ150メートルの地点、富士宮市中央町7-6にある棹地稲荷神社です。神社近くのWさんの談話と境内の石碑文によると、1626年(寛永3)に「宇迦之御魂神」(うかのみたまのかみ)を祭神とする神社(当時の名称不明)として創建されました。この祭神は全国の稲荷神社でも主祭神として祀られています。創建時は現在地から100メートル北にあり、明治維新後に測量棹が奉納されたことから「棹地神社」と称されました。1932年(昭和7)に大宮町(現・富士宮市)では大火があり、その後の区画整理によって1934年(昭和9)に旧大宮町常盤区の現在地に遷宮され「棹地稲荷神社」になっています。奉納された棹は残っていません。

宮城県石巻市には縄張稲荷神社という小社がありますが、これは江戸時代初期に北上川治水工事で測量に使用された縄が奉納された神社です。

工部省・内務省による測量

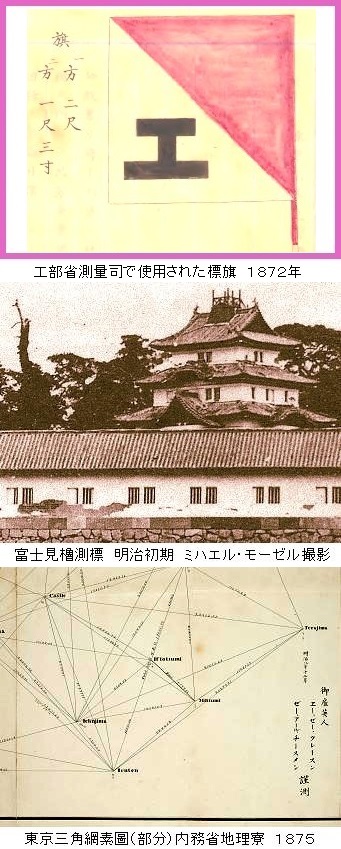

個々の地籍調査と土地丈量は民部省の事業として行われましたが、広範囲にわたる地図測量は1870年(明治3)に民部省から独立した工部省(工部卿後藤象次郎、元土佐藩家老)で実施されています。翌1871年(明治4)には工部省の傘下に工学寮と測量司が設けられ、山尾庸三(やまお・ようぞう 1837~1917、元長州藩士)が少輔として寮、司の長を兼ね、河野通信(こうの・みちのぶ 1839~1899、元長州藩士)は測量正兼五等出仕、村田文夫(むらた・ふみお 1836~1891、元広島藩士)は六等出仕、室田秀雄(むろた・ひでお 1839~1903、元棚倉藩士)は七等出仕など、それぞれ寮、司を兼ね就任しました。仮庁舎は虎ノ門旧内藤邸、技術官制は都検が三等官勅任、技監が四~七等、師が八~十等、手が十一~十三等、見習が十四~十五等といった階級がありました。年間予算は工学寮25万円、測量司14万円になっています。[大蔵省:工部省沿革報告 1889 p790-794]

工部省測量司は、はじめに東京府など都市の三角測量から、お雇い英国人の指導により実施しました。英国から技術者6名が招聘され、測量師長としてマクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912、スコットランド出身、マクウェンとも表記)、測量助師にジョイネル(Henry Batson Joyner 1839~1884)が任命されました。これより前の1866年(慶應2)、幕府は諸外国に灯台建設を約束し、英国公使パークス(Harry Smith Parkes 1828~1885)の斡旋により、英国商務省と灯台建設に実績のあるスティーヴンソン事務所(David Stevenson)を介して灯台建設技術者を募集し、その結果、1868年(明治1)にはブラントン(Richard Henry Brunton 1841~1901)、その補助としてマクヴィーンなどが来日、ジョイネルは1870年(明治3)に京浜間鉄道布設のために来日しており、測量助師の退任後に気象観測に従事しています。寮、司とも生徒を募集し生徒館は赤坂溜池葵町三番地旧大和邸に、お雇い教師のために大和屋敷と呼ばれる洋館5棟が設けられました。お雇い技術者の雇用期間は2または3年、俸給月額は師長400円、助師350円で毎年逓増、俸給はすべて金貨で、支払い当日に三井銀行が出張しました。お雇い外国人の外業には通訳と督役掛をつけ、外国人の命を伝達、人夫使役、昼食の世話などをさせました。1972年(明治5)末には、さらにお雇い英国人ウイルソン(Wilson)、クラセン(Albert Joseph Klasen 1845~1878、クレースンとも表記)、マカーサー(McArthur 1839~没年不明)、チースマン(William Edward Cheesman 1840~1916)、スチュアート(Robert Stewart 1847~没年不明)、イートン(Eaton)、など6名が追加されています。その後、お雇い英国人としてシャボー(Henry Scharbou 1822~1902)が加わっています。シャボーは測量のほか気象、天文などについて指導、政府への助言を行っており、日本人技術者からも高く評価されています。お雇い外国人も1975年(明治8)頃が最多数でしたが、徐々に解雇されています。当時、新政府はインフラ整備、軍事の充実に膨大な予算を必要としたためです。

お雇い外国人と日本人測量技術者との協同作業はすべて順調であったとはいえません。日本人測量技術者からはマクヴィーンに対する排斥意見や京都の測量を担当したマカーサーの技量不足、作業遅延について苦情がありました。お雇い英国人は水路測量や鉄道測量の経験はあったようですが、基線測量など高度な測量の経験は不明です。また日本では言葉や習慣の違いから意思疎通を欠き、さらに、かつて武士であった日本人技術者が、維新後苦労の末、得られた職を外国人に奪われないかとの懸念により、排斥意見までもちあがったと思われます。[大川通久:沼津兵学校出身者資料 書簡写し 沼津市明治資料館蔵 1874 頁、丁数表示なし 資料番号J-11-15、16]

1873年(明治6)測量司では数学、絵画に興味がある数名に、岸俊雄(きし・としお 1844~1908、会津藩士、藩校日新館出身、東京で苟新館(こうしんかん)を主宰)が測量法、鈴木重葉(生没年不明)が製図の教授をし実地はお雇い英国人の作業を研究させています。この頃、伊能忠敬の曽孫、伊能源六が日本大図を蔵することを聞き三浦省吾が下総佐原に赴き借用しましたが、のちに同図が献納され、伊能源六に官金300円を贈っています。同年、測量司は(虎ノ門から)馬場先門内の旧閣老邸に移転しています。

1874年(明治7)1月には工部省測量司は内務省に所属することとなり、測量正兼五等出仕として村田文夫が就任しました。工部省土木寮で河川測量などを担当していた小林一知(こばやし・かずとも 1835~1906)など約30名が測量司に転任しています。その後、8月に内務省地理寮が設置され、これまでの工部省と大蔵省の業務を引継ぎ、地理寮の役職者として地理頭、内務大丞は杉浦讓(すぎうら・ゆずる 1835~1877 幕臣、甲府出身、郵便事業にも功績)、地籍課長は桜井勉(さくらい・つとむ 1843~1931、但馬国出石出身、のち地理局長)、量地課長は村田文夫が就任しています。この年、量地の尺度は「尺」から「メートル」に改正されています。また地理寮量地課は(馬場先門から)追手門内務省内に移転しています。この頃から東京についで大都市、港湾都市、鎮台所在地などで測量が実施されています。鎮台は徴兵制をもとにした軍隊組織で、1873年(明治6)には東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本の6ヶ所におかれ、これが後の師団になりました。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p212-215、同 第二十一號 p279-280]

1875年(明治8)には地理寮量地課の人員計148名、うち奏任官4、事務官23、実測者83、製図者38名となり測地課全盛の時期でしたが、同年後半から予算減や技員の地方府県への配転も行われました。

1876年(明治9)から関八州大三角測量の事業が開始され、基線選定の調査が行われました。東京・塩竃間の水準測量も行われ、その成果は那須基線の設定に用いられました。同年、神奈川県で外国人の行動範囲を規制する外国人遊歩規程について異議があり、許容行動範囲10里の限界を確かめるため、横浜・小田原間の測量が行われました。

この年に制定された「量地條例綱領」では、その前文には測量は国を治める根本であり、一大事業であること、伊能忠敬の測量では実用に適さないこともあり、各地の境界、高低を測量し諸工事、兵事に役立つ地図を調整することを目的とすると記述され、本文では三角測量について一等大三角法、二、三等三角法の定義、水準測量として一、二、三等高低綱紀測量の定義があります。[内務省地理局:例規類纂 量地條例綱領 明治九年五月三日 1884(復刻版 橘書院 1981 p111-116)]

地理寮による測量には全国測量、要地測量と臨時測量の3種類があり、全国測量は全国一等三角測量である関八州大三角測量(のち全国三角測量)で国全体の地図を作成する目的があり、要地測量は東京、大阪、京都などの主要都市、主要港の測量、臨時測量は府、県間の境界測量などローカルで一時的な測量になっており、神奈川県下外国人遊歩規程測量も含まれます。[内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p590]

この頃、地図図式の統一をはかるため五百分の一~五千分の一図譜、一万分の一以上の諸記号を岩橋教章(いわはし・のりあき 1835~1883、鳥羽藩、画家)が作成しています。岩橋は幕末に軍艦操練所で海図の制作にあたっていましたが、1874年(明治7)に政府からウィーンの陸軍地理学校に派遣され、地図学、製版技術を学んでいます。41葉からなる独墺式「測繪圖譜」(そっかいずふ)を作成、1878年(明治11)に完了し、地理局は「地圖圖式」として制定し、府県に頒布するとともに個人にも奨励しています。[内務省地理局:二万五千分一測繪圖譜 内務省地理局 1881、金沢大学旧四高蔵書]

1877年(明治10)地理寮が改称され地理局(地理局長は内務大書記官、杉浦讓)が発足し、地理局測量課が設置され、測量課長として内務省一等属の小林一知が就任、この年内には地理局長の杉浦にかわり内務大書記官、桜井勉が就任、内務省御用掛の荒井郁之助(1836~1909、幕臣)が小林と交代就任しました。測量課は旧地理寮量地課を引き継ぎ、主な業務は「関八州大三角測量」でしたが、ほかに主要都市の測量、国(県)界の測量も行われました。当時の要員は属として30名、ほかに傭員として10名程度でした。

1878年(明治11)には「関八州大三角測量」を「全國三角測量」と改称し、まず基線測量が那須西原で開始されました。翌年、地理局長は内務大書記官の品川弥次郎(しながわ・やじろう 1843~1900)に交代しましたが、翌1880年(明治13)、ふたたび桜井に交代しています。この頃から那須基線をもとにして全国三角測量が本格化し、各所に三角点が選定、設置され、測量の分担も決められました。

1882年(明治15)、地理局は(追手門から)皇居旧本丸に移転し、本丸天守台を本初子午線(経度零度)と定めました。翌年には遠江国(静岡県)三方原に第二の基線を設定しています。1884年(明治17)には地理局の全国三角測量業務は参謀本部測量局に統合吸収され、測量技術者も転任になりました。[佐藤侊・師橋辰夫:明治初期測量史試論 5 18-2「地図」 日本国際地図学会 1980 p34、p37]、[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p280-282、同 第二十二號 p332-336]、[藤井陽一郎:内務省地理局の三角測量事業「科学史研究」70号 日本科学史学会 1964 p72-82]

都市の測量

都市の測量

都市の測量は工部省測量司によって1871年(明治4)に東京府からはじまりました。しかし既に「東京府下一円に明細測量せしむ 明治三年閏十月」という説もあります。[大川通久:日本地図測量の原要を述へ併せて大三角の事に及ぶ「地学雑誌」第三集第二十七巻 東京地学協会 1891 p152]

1872年(明治5)からの測量はほとんどがお雇い外国人の主導で行われましたが、測量司には経緯儀が3台しかなかったため、1873年(明治6)には測量四等少手の館潔彦(たて・きよひこ 1849~1927、桑名藩出身)が横浜に派遣され、経緯儀など必要機材を購入、さらに測量正、河野通信がマクヴィーンをともない測量機器購入のため英国に派遣されています。国産の製図、測量機器についても東京府下大門通りの大谷虎造にはフィート目盛の物差しを、また紀州藩の鉄砲師であった麹町の武井太留には100フィートの測鎖と垂球の製作させました。これまでお雇い外国人に頼っていた測量が、日本人によって実施のきざしを見せたのはこの頃からで、三浦省吾、館潔彦などが従事しています。

「六年一月司ニ備フル所ノ經緯儀ハ僅ニ三個アルノミ、彼外人互ニ交換使用シテ邦入ニ許サス、今ヤ邦人ノ業ニ就クーノ器械ナシ、館潔彦ヲ横濱ニ派シ經緯儀其他必用ノ器械ヲ購入セシム」館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p213]

上記の館による経緯儀の記述について、マクヴィーンの研究家、泉田英雄氏はマクヴィーンは1872年(明治5)5月までに5台を揃えており事実と異なるとしています。[泉田英雄:明治政府測量師長コリン・アレクサンダー・マクヴェイン 文芸社 2022 p244]

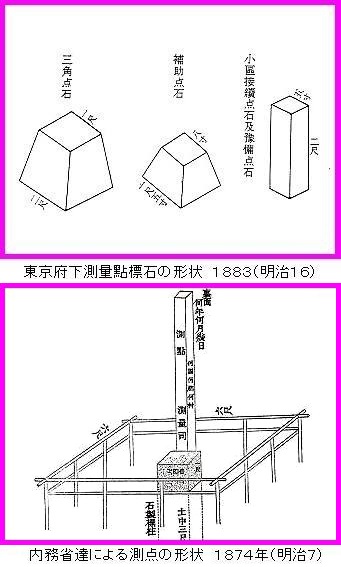

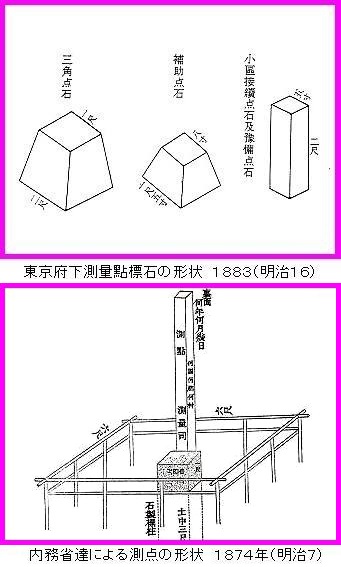

1874年(明治7)、内務省地理寮が設置され、工部省の業務を引き継いで、東京についで当時の大都市、港湾都市、鎮台であった大阪、京都(西京とも)、函館、新潟、横浜、神戸、長崎、仙台、名古屋、広島、熊本などで測量が実施されています。しかしこの測量も当初はお雇い外国人の指導によっています。その後、内務省地理寮、地理局(地理寮改称)による関八州大三角測量、さらに全国三角測量となり参謀本部の一等三角測量に発展していきました。内務省の測點については1874年(明治7)の内務省達乙第三十二號(明治7年4月27日)「測量司石製標柱建設」で形状や大きさが例示されています。一辺30センチメートルの角柱で地上30センチメートル、地下90センチメートルとなっています。

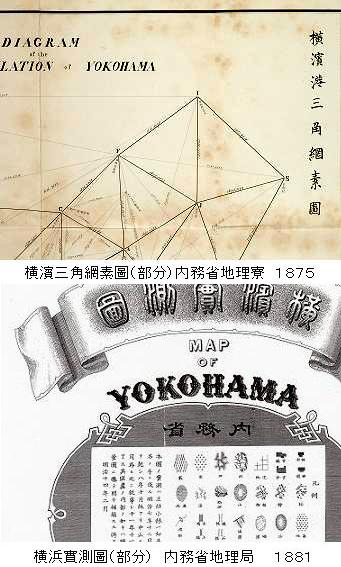

内務省による都市の測量は京都のように測量のみで終了し、その成果である実測図が出版されなかったこともあります。内務省地理局で出版された五千分一実測図は、これまで判明しているところでは、東京は1886年(明治19)~1888年(明治21)、横浜は1881年(明治14)、大阪は1886年(明治19)~1890年(明治23)、兵庫は1881年(明治14)です。

東京の測量

東京の測量

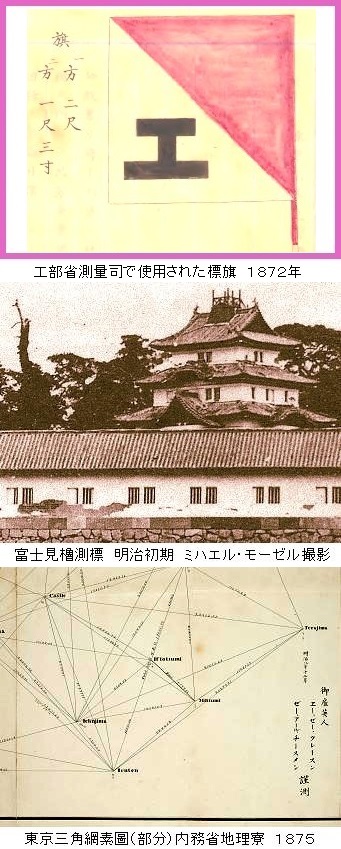

1871年(明治4)9月、工部省測量司により、まず皇居とその周辺からはじめられ、1872年(明治5)には江戸城富士見櫓、芝愛宕山など東京府下13ヶ所に三角点が設置され、小規模の三角測量が実施されました。皇居も測量の対象になっています。富士見櫓は皇居東御苑に現存する、ただひとつの櫓です。館潔彦による「洋式日本測量野史」の記述によれば当時の測量が重視されていたことが分かります。

「(明治四年)九月西丸皇居ヲ以テ始メテ測量作業ニ着手ス作業進ムニ従ヒ漸ク玉座ノ御椽(えん)ニ近ツキ或ハ宮女室ノ内庭ニ立入等、所有不敬無禮の舉アリシモ當時陋習(ろうしゅう)ノ蝉脱(せんだつ)スル際ナルヲ以テ、幸ニ物議ニ上ラザリシ...」

「(明治五年)三月師長 マクウエン ノ指按ニ由リ東京府下ニ三角測量ヲ施行セシム、仍テ(よって)其第一着手トシテ富士見櫓ニ大標旗ヲ建テ府下測量ノ基礎タルヲ示セリ。標旗ハ紅上白下を筋違ニ合セ其白中ニ(工)字ヲ黒記シ地質は大小共總テ△絽ヲ用ヒタリ」(△は糸へんに呉、ゴロか)、「又府下内外ニ順次三角點十三所ヲ撰ミ高測櫓ヲ起シ一條ノ基線ヲ越中島須崎弁天ノ間ニ撰ミ鋼鉄尺ヲ以テ之ヲ測ル、工部少輔等臨観ス而シテ十三所ノ測點ハ即、富士見櫓、越中島、須崎辨天、本所一ツ目、同三ツ目、芝愛宕山 上野下寺町、目白台、宮益町、寺島村、田端村、戸越村、第二臺場等ナリ、此建築費平均一ヶ所金弐百六拾四円三十一銭強トス。」、「外人ノ外業ニハ通譯一名、別ニ督役掛ヲ付シ總テ外人ノ命ヲ聞キ、人夫ヲ使役シ及ビ晝餐等ノ事ヲ辨理セシム、邦人ノ外業ニハ最下限總テ茶料代トシテ一人金貳拾五銭宛給與セリ後八年ニ至ツテ止ム。(五年)十二月豫テ聘約ニヨリ英人クレッソン外五名來朝ス」[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p212-213]

1874年(明治7)、東京の測量範囲を拡大し工部省による初期の越中島・洲崎間の基線(現・江東区)を本所一ッ目・三ッ目間(現・墨田区)に移し、13ヶ所の測標(櫓)も修理して改測が行われ、翌1875年(明治8)に完成しました。この年末、マクヴィーン、ジョイネル、シャボー以外のお雇い英国人は任期満了で解雇されています。またハーディー(John Thomas Hardy 1839~没年不明)というお雇いは職務怠慢につき中途解雇され裁判所に訴えましたが、敗訴しました。「本所一ツ目ノ如キハ丁字形ノ街頭ニ跨カリシヲ以テ、凡三年間車馬ノ通行ヲ絶チ行人ハ終ニ軒下ヲ歩行シ、此近ノ商店ハ殆ト休業ノ體ナリシ報知新聞諷シテ曰ク測量櫓ノ助嗚呼倦勞(クタビレタ)セリト...」[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p279-280]

1875年(明治8)、観測は終了し、三角網図が完成しました。当時の三角網図は「東京三角網素圖」として国立公文書館に所蔵されています。図面右下に「明治八年十二月 御雇英人ヱー、ゼー、クレースン ゼー、アール、チースメン謹測」とあります。クレースン(クラセンとも表記)とチースメン(チースマンとも表記)はともに1872年(明治5)から工部省測量司のお雇い(測量助役)英国人です。網図には13ヶ所の測点が「Castle 城、Ichujima 越中島、Benten 辨天、H'totsumi 一ッ目、Mitsumi 三ッ目、Atagoyama 愛宕山、Uyeno 上野、Mejiro no fudo 目白不動、Aoiyama 青山、Terajima 寺島、Kamitabita 上田畑、Togoemura 戸越村、Fort 臺場」の表記になっています。一ッ目と三ッ目間に「Base」基線が設定されています。左上には「Principal Points and Observ」(天測点)として「Akabne Obs 赤羽根天文臺」と「Gotenyama Obs 御殿山天文臺」が記入されていますが網図上では三角点とはつながっていません。赤羽根は現在の港区三田になります。さらに「MAG VAR: 3°56′W」とあり磁気偏差を表し、「SCALE 2000 FT=1 INCH」と縮尺も示されています。

1876年(明治9)には、お雇い英国人により測量した東京三角網は、配点密度が粗で点間距離も長く、小区測量(地形測量または細部測量)に適さないため、内務省地理寮が三角点26点と補点50余点を増設し、また本所一ッ目・三ッ目間の基線も再測しました。この作業には館潔彦、阿曽沼次郎が担任しました。基線の改測に使用された基線尺は工部省の測量では鋼鉄尺でしたが、今回は開拓使が購入した米国二等基線用ヒルガード式基線尺を用いました。また従来の三角点とも標石を埋設して永久に保存をはかることと、測量原図の縮尺を二千五百分一とすることを定めました。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p281]

藤井陽一郎(ふじい・よういちろう 1930~2010、国土地理院、茨城大学)によれば、お雇い英国人は三角測量や基線測量の一般的な技術知識は日本人技術者より勝っていたが、日本の都市の実体を知らずに計画した三角測量は役に立たなかったとされています。[藤井陽一郎:工部省測量司による東京府下測量について 科学史研究 54号 岩波書店 1960、p24]

1876年(明治9)からの東京測量に関して、東京市史稿によれば三角点は増設分26点と、初期設置分13点を合わせ計39点になり、「附属豫備點」も74点設置されました。増設した三角点は千田新田、小名木村、柳島、霊嚴寺、吾妻橋、龍泉寺、千住堤、町屋村、車坂町、駿河臺、第一銀行、丸山、巣鴨、富士見町、市ヶ谷、采女橋、赤坂松江邸、芝金杉、麻布龍土、三田綱町、廣尾、宮益、白金、御殿山、上目黒、下目黒以上26ヶ所です。さらに「次三角點」ともいわれる「補助點」が55点(日本測量野史記載の「補点」か)、「聯測接合點」が22点設置され再度改測が行われました。三角點、補助點、聯測接合點の各位置と附属豫備點については当該三角點に対して個数のみが、1883年(明治16)内務省地理局測量課から東京府土木課あての文書に明記され、また標石の寸法図が添付されています。上面30センチメートル角、下面60センチメートル角の角錐柱、補助点は上面24センチメートル角、下面45センチメートル角の角錐柱になっています。この時点では三角點、補助點、聯測接合點、附属豫備點の4種類の標石が混在していたことになります。[東京都:東京市史稿市街篇第67号 1975 p672]、[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p281]

内務省第二回年報によれば1876年(明治9)7月以降の三角点などの設置点数は三角測点13点、補助点12点、細形測点987点になっており東京市史稿の数字と齟齬があります。東京市史稿の方が具体的に設置位置が明示されているので正しいと思われます。またこの時点で几号(きごう)が31ヶ所に附刻され、「綱紀高低測量」が行なわれています。[内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p438]

附属豫備點は本点に事故があれば復元するために、本点を見通す道路上に設置され、聯測接合點は内務省が別途行った小区分の地図測量と接合するため設置されたようです。[佐藤侊:内務省地理局の東京地区三角点 「古地図研究」通巻53号 日本地図資料協会 1974.7(百号記念論文復刻 1978 p474)]

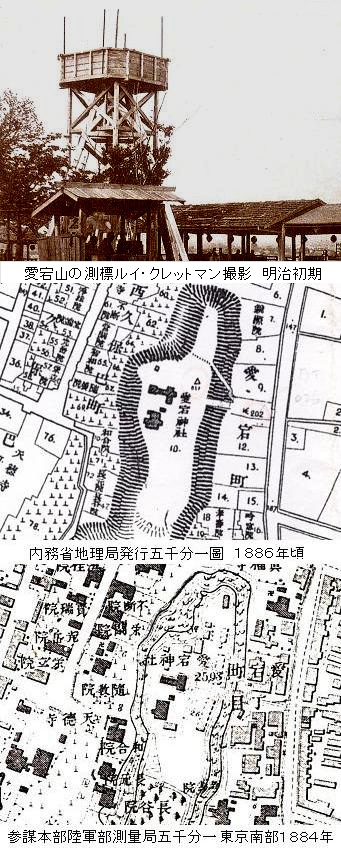

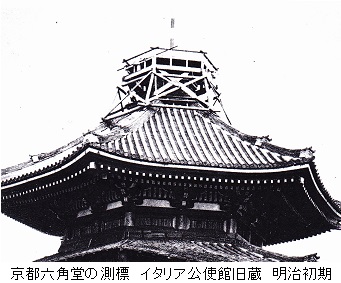

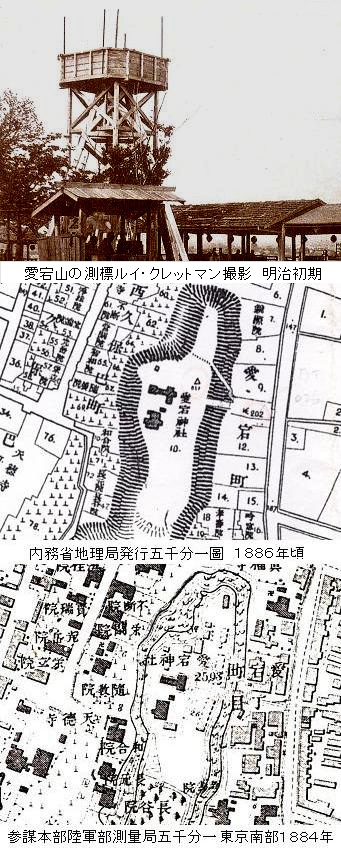

当時、設置された三角点標石の一つは第二次大戦前には三田綱町の旧福沢邸(のち仁礼邸)に残存しており、日本で最古の三角点とされていましたが、現在は所在不明です。また測標(櫓)は、もともと木製であり撤去または朽ち果てていますが、当時の外国人が所持していたり、書籍として出版されている風景写真のなかに富士見櫓、愛宕山、須崎などが見られます。愛宕山の測標はフランス軍事顧問団(第二次)の工兵大尉クレットマン(Louis Kreitmann 1851~1914、後にエコール・ポリテクニーク総長)により撮影されています。[高木菊三郎:三角点の標識と標石の思い出「測量」日本測量協会 1959.3 p16]、[ニコラ・フィエヴェ・松崎碩子:ルイ・クレットマン・コレクション フランス士官が見た近代日本のあけぼの アイアールディー企画 2005 p32]、[マリサ・デ・ルッソ・石黒敬章:大日本全国名所一覧 イタリア公使秘蔵の明治写真帖 平凡社 2001 p31、159]

当時、設置された三角点標石の一つは第二次大戦前には三田綱町の旧福沢邸(のち仁礼邸)に残存しており、日本で最古の三角点とされていましたが、現在は所在不明です。また測標(櫓)は、もともと木製であり撤去または朽ち果てていますが、当時の外国人が所持していたり、書籍として出版されている風景写真のなかに富士見櫓、愛宕山、須崎などが見られます。愛宕山の測標はフランス軍事顧問団(第二次)の工兵大尉クレットマン(Louis Kreitmann 1851~1914、後にエコール・ポリテクニーク総長)により撮影されています。[高木菊三郎:三角点の標識と標石の思い出「測量」日本測量協会 1959.3 p16]、[ニコラ・フィエヴェ・松崎碩子:ルイ・クレットマン・コレクション フランス士官が見た近代日本のあけぼの アイアールディー企画 2005 p32]、[マリサ・デ・ルッソ・石黒敬章:大日本全国名所一覧 イタリア公使秘蔵の明治写真帖 平凡社 2001 p31、159]

内務省による東京の測量は1880年(明治13)に完了しました。1886年(明治19)以降の内務省地理局発行の五千分一「東京實測全圖」が直接の成果です。この地図は15枚の切図から構成され、「英式直照式暈おう法」または単に「暈おう式」(うんおうしき、「おう」は、「さんずいへん」に「翁」)とよばれ、くさび形の「ケバ」を描き地形の起伏が描かれています。つづく参謀本部陸軍部測量局の五千分一図もこれにもとづいています。江戸城の富士見櫓が基点となり、本初子午線の位置にもなっています。[清水靖夫:内務省地理局「東京実測全図」について 「地図」6巻3号 日本国際地図学会 1968 p1]

渡辺房男著の小説「東京秘図 西南の役 異聞」は初期の東京の測量が描かれています。フィクションですから事実と異なる点も多いと思われますが、あらすじは、つぎのとおりです。

元松江藩士で絵師の福田米太郎は工部省測量司から実測図の清書を依頼されますが、当時の測量は陸軍と競合しているという理由で、地図の作成は秘密裏に行われます。その後、測量は工部省から内務省に移管されましたが、火災により作成済の地図は焼滅します。西南戦役をひかえ薩摩出身の反西郷軍(政府側)のスパイが暗躍し福田は鹿児島へ連行され、東京実測図の再作成と鹿児島実測図の作成を強要されます。この間、秘密保持のため関係者はつぎつぎ殺害され、真の策略を知った福田もついに追われる身となりますが、傷つきながらも逃げ切りました。福田の残した手記の最後は「憤怒、脳天を貫きたり」という一文で終わっています。この小説の基線測量についての表現は当時の様子を想像することができます。

「両国橋の東の橋詰から一直線に延びる相生町の通りの通行が禁止されているらしい。通行人のいない広い通り端に、橋詰からはるか東の方角にわたって一直線に杭が打ち込まれていた。杭は角材で、およそ五寸(十五センチ)四方の太さだ。地面から出ている杭の高さは一尺(約三十センチ)あまり、杭と杭の間隔は一間半(約二・七メートル)弱ではないかと、米太郎は思った。ポリスと並んで、そこかしこに、「工」と染め抜いた旗を持った袴姿の役人たちが立っていた。どうやら、工部省の仕事らしい。(中略)どうやら、およそ一間半の間隔で打ち込まれた杭と杭の間を、長い鉄の物差しで正確に測っているような男たちの動きである。その動きが、両国橋の東詰め近くから延々とここまで続けられているらしい。背の高い赤ら顔の異人は、機敏に動き回って杭の間隔を測っている日本人の役人たちに満足げな眼差しを注いでいた。」[渡辺房男:東京秘図 西南の役 異聞 新人物往来社 2005 p30-31]

(表)

東京測量関連年表

西暦 和暦 事項 出典例

1871 明治4 工部省測量司、皇居西の丸から測量開始 日本測量野史

1872 明治5 府下13ヶ所に三角点設置、

基線を越中島・須崎弁天間に設定 同上

1874 明治7 内務省地理寮発足 工部省の測量を引き継ぎ

基線を本所一ッ目・三ッ目間に移し改測 日本測量野史

1875 明治8 三角網図(三角点13ヶ所)完成 東京三角網素圖

1876 明治9 内務省地理寮、三角点26点、補点50余点増設、

従来の三角点とも標石埋設、

本所一ッ目・三ッ目間基線再測 日本測量野史・東京市史稿

網紀高低測量(水準測量)開始 内務省第2回年報

1877 明治10 地理寮から地理局に改称

西南戦役

1880 明治13 東京の測量完了 日本測量野史

1886 明治19 内務省地理局で「五千分一実測図」発行

江戸城天守台跡の測点

江戸城天守台跡の測点

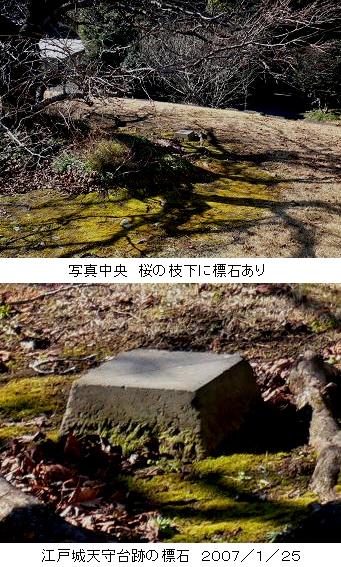

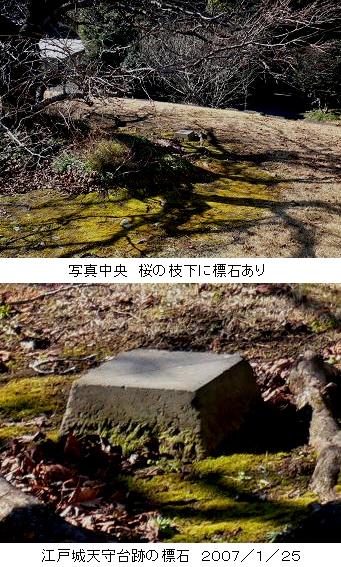

皇居東御苑は一般に公開され入場は可能ですが、保護柵がいたるところにあり、遺跡探索には制限があります。東御苑には江戸城の天守台跡が展望台として残っています。天守閣は3度、建て替えられましたが、1657年(明暦3)の大火で焼失後は天守台石垣が築き直されただけで再建はされていません。天守台跡登り口の左(西)側に見られる桜の木の下に内務省の測点とおもわれる標石が見られます。保護柵内で近づけませんが、標石表面に対角線×のしるしが彫られているのが分かります。

この標石は1999年(平成11)に郷土史家、角田篤彦氏によって発見され、上面の一辺が24センチメートルの角錐形であることから、内務省が設置した最古の三角点ではないかと推察されましたが、設置時期や目的など裏付ける文献は確認されていません。一方、500メートル南にある富士見櫓に1872年(明治5)に設置された三角点の附属豫備點、3点のうち1点ではないかといった説もありました。[山岡光治:日本で最初の三角点標石?を発見 「測量」日本測量協会 2000.4 p33]

しかし1902年(明治35)に陸地測量部が東京の三、四等三角測量の際に内務省により設置された富士見櫓の三角点を調査したところ、三角点の位置は屋根の中心になりますが、これとはべつに「探求點」(附属豫備點か)が3点発見されました。3点とも天守台跡ではありません。[いそのかみ:枯木集 思い出 「三交會誌」二十六号 陸地測量部 1916 p26-28]

内務省地理局の三角測量では江戸城天守台が原点として選ばれ、1882年(明治15)内務卿が本丸天守台の緯度経度の測定結果を各府県に告示したという記録があるので、そのときの原点の可能性があります。[太政官:地理局測量臺建設地ヲ舊本城内ニ定ム 明治14年6月11日 太政類典 第五編 1881]、[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p41]

東京愛宕山の測点

東京愛宕山の測点

1872年(明治5)、芝愛宕山に工部省測量司(後の内務省地理寮)による東京府下の三角測量のため、高測標(櫓)が設置され測量が行われました。測点標石はこの時点で設置されたか、後年に設置されたかは不明ですが、現在の愛宕神社にある池には、測点標石が残存しています。

1902年(明治35)には陸地測量部により三等三角点「愛宕山」(東京都港区)が、この位置に設置されましたが、当時の点の記の備考欄には「標石埋定ニハ盤石ヲ用ヒス旧内務省測点ヲ代用シ其中心ヲ一致セシメタリ但シ標石ハ切断シタリ」とあります。[陸地測量部:三等三角點ノ記 1902]

この三等三角点は1987年(昭和62)に国土地理院により移設されており、点の記には「旧位置の南東方約9mへ移転」とあります。移転当時の国土地理院関係者によれば、旧盤石の代わりにつかわれた内務省標石は山頂の愛宕神社の池中に残置したとのことです。池の畔にある藤棚の下で眼を凝らして水中をみると、左手2メートルほど先に加工された台形状の石があり、上辺は30、下辺は40センチメートル角、高さは池底から40センチメートル程度です。ちょうど三等三角点から北西9メートルの地点になります。これが内務省により設置された測点の位置になるようです。

2022年(令和4)11月から神社境内の都市再生機構(略称UR)による整備工事にともない、池浚えが行われました。いままで水中に見えていた標石がコンクリート張りの池底上に現れ、形状がはっきり確認できました。池は立入禁止になっており、標石を触ることは不可能でしたが、後日、表面に極めて細い対角線が彫られていることが分かりました。

池はいったん取り壊され,標石も一時的に撤去されましたが、2024年(令和6)はじめには、ほぼ以前の位置に池が再生され、元の標石も再設置されました。池の水が澄んでおり、標石上面は水面上に、露出している状態が分かります。

池はいったん取り壊され,標石も一時的に撤去されましたが、2024年(令和6)はじめには、ほぼ以前の位置に池が再生され、元の標石も再設置されました。池の水が澄んでおり、標石上面は水面上に、露出している状態が分かります。

池の中の標石は工部省測量司によって1872年(明治5)の測量と同時に設置されたものか、あるいは後年、内務省地理寮による再測量の際に設置されたものかは検討の余地があります。1874年(明治7)の内務省達乙第三十二號(明治7年4月27日)「測量司石製標柱建設」で標石が設置され、形状や大きさが例示されています。また、館潔彦の洋式日本測量野史によれば、1876年(明治9)のところに「從来ノ三角點共標石ヲ埋置シ永遠ノ保存ヲ計リタリ」とあります。「愛宕」の測点には附属予備点が3個設置されており、形状は不明ですが、発見が期待されます。[佐藤侊:内務省地理局の東京地区三角点 「古地図研究」通巻53号 日本地図資料協会 1974.7(百号記念論文復刻 1978 p472)]、[内務省地理局測量課:東京府土木課宛 三角點、次三角點(補助點)、聨測接合點の位置通知 1883 東京都公文書館蔵]

この標石は水準測量(当時は高低測量とも)にもつかわれたようで、地理局雑報には「芝愛宕山三角測點石上面 二五、四二九六メートル」とありますが、当時、水準点として刻された「不」の記号は見あたりません。上水平面の垂直位置を測定したものと思われます。[内務省:地理局雑報 第拾號 1879 p10]

愛宕神社は1603年(慶長8)、徳川家康の命により防火の神さまとして祀られました。本殿はじめ仁王門、坂下総門なども建てられましたが、江戸時代、明暦の大火、丙寅(ひのえとら)の大火で全焼してしまいました。1877年(明治10)には本殿が再建され、1889年(明治22)、旅館と西洋料理店を兼ねた愛宕館、その隣に煉瓦造、展望台として八角形、五階の愛宕塔が現在のNHK放送博物館の位置に建てられました。1923年(大正12)の関東大震災、1945年(昭和20)の東京大空襲により、ほとんどの社殿が消失しましたが、1958年(昭和33)には現状のとおりに建て替えられています。このことから1872年(明治5)の工部省測量司による測量の時点では現在の本殿はなかったようです。1902年(明治35)の陸地測量部による三等三角点の設置時点では本殿は再建されていますが、現在見られるような池の存在は不明です。その後の点の記では、「地中標トナシ蓋石ヲ施ス」とあり地中埋設され、蓋石があることが分かります。この時期は不明ですが、蓋石は関東大震災後に設置されたものが多いので、昭和になってからのことと思われます。1984年(昭和59)までの点の記には池は載っていません。三角点が1987年(昭和62)に移設されたのは、この時点で池がつくられたか、または既存の池が拡大され、三角点の位置が池の中になってしまったようです。

三田綱町の測点表示標

(国土地理院撤去標石展示品)

三田綱町の測点表示標

(国土地理院撤去標石展示品)

つくば市の国土地理院屋外にある標石展示場に「内務省地理局測點」と刻字のある標石が2基あります。内務省地理局は1877年(明治10)に地理寮から引き継いだ組織です。この標石は刻字面の幅25、側面の幅20センチメートルで細長く、高さは95センチメートルです。地理局の標石には地上標(表示標)と地中標(本点)がありますが、展示されているのは地上標で、この下に本点の地中標が存在するという表示標に相当します。

展示されている標石のうち1基(どちらか不明)は内務省地理局が三田綱町(つなまち)に設置した測点の位置を示す表示標で、下部地上部分には表示標を支える基台があり、この地下には測点本体がありました。所在地は港区三田2-1-8の旧仁禮邸にあたりますが、1993年(平成5)、この位置にあった財務省三田共同会議所が改築されることとなり、表示標は撤去され国土地理院で保管されました。本体の地中標は現在の建屋地下にあたりますが、残存しているかは不明です。

内務省測点保護蓋

(国土地理院撤去標石展示品)

内務省測点保護蓋

(国土地理院撤去標石展示品)

内務省の標石は標石上面を保護するために石製の蓋が設けられています。この蓋石は外寸60センチメートル角、厚さ22センチメートル、内側のくぼみは地中側で37センチメートル、深さ8.5センチメートルあります。蓋石の代表的な例では遊歩規程標石がありますがありますが、外寸は38~40センチメートル角、厚さ15~17センチメートルあり、この撤去展示品はかなり大きく、どのような標石につかわれたか不明です。

横浜の測量

横浜の測量

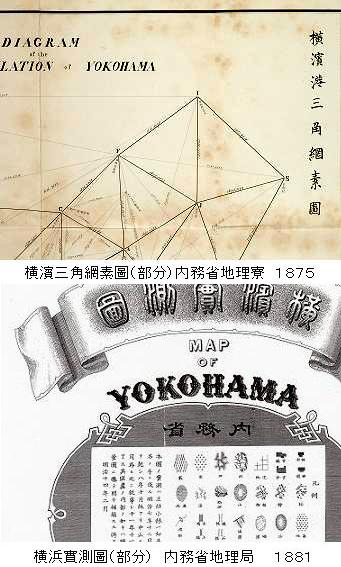

横浜の測量は東京に引きつづき行われました。1874年(明治7)11月、小林一知(こばやし・かずとも 1835~1906)などにより実施され、翌年末には未完ながら一応、終了しています。当時の三角網図は国立公文書館蔵の「三府及横濱三角網素圖」のうち「横浜港三角網素圖」としてあります。一万五千分一のスケールで「明治八年五月 地理三等大技師小林一知 地理二等大技手 宮崎正謙 地理二等中技手 袖岡正身 謹測」とあります。この三角網図のなかには「A」から「U」までの記号がついた21ヶ所の三角点が明示されています。たとえば「F」点は「佛陣営標旗」と併記されており、当時のフランス公使館と思われます。また21ヶ所の三角点のほか「神奈川県廳標旗」、1874年(明治7)の金星太陽面通過時にメキシコ隊観測地点であった「メキシコ人觀象点」などが測量地点であったことが分かります。なお内務省第一回年報では1874年(明治7)12月に16ヶ所の測点が選定されたことになっています。これらの測量標石は現在では所在不明です。[内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p596]

横浜の測量の成果として、1881年(明治14)に内務省地理局から「五千分一横濱實測圖」が発行されています。この地図には「三角點」と「高低几號」(水準点)が明示され、表紙には凡例とともに、つぎのように記されています。「本圖ノ實測ハ主任小林一知及ヒ技員數名ノ手ニ成ル明治七年十二月ヲ以テ業ヲ起シ八年十月故アリ中止ス十年十二月再ヒ之ニ従事シ十一年十一月始テ完了ス其區畫ノ内部ノ如キハ神奈川縣丈量圖ニ據テ間々補填スル所アリ 明治十四年二月」[内務省地理局測量課:横濱實測圖 1881]

小林一知は江戸末期の海洋測量のところで説明したように、かつて咸臨丸最後の艦長で、内務省地理局発足当時の測量課長、後ほど地理局に設置された中央気象台の2代目台長に就任しています。

京都の測量

内務省による京都の測量は1874年(明治7)に開始されました。内務省年報にはつぎの記録が残されています。「西京三角測量ヲ起業セシハ明治七年八月ナリ當時御傭英人ヲ主任トシ當寮技員之ニ副ヒ先ツ洛西ニ於テ一條ノ底線ヲ定メ二十三箇所ノ測點ヲ撰ミ測角中八年五月該英人ノ傭期満チ解職セシテ以テ之レニ代ルニ我技員ヲ以テシ大阪測量主任御傭英人ヲシテ之レヲ監視セシメ直チニ前業ヲ繼キ詳ニ諸點ノ角度ヲ測リ精シク毎點ノ距離ヲ算シ加フルニ吉田山ニ於テ眞子午線ヲ實驗シ終ニ一三角網圖ヲ製シテ該業ノ結果ヲ奏セシハ是年十一月ニ在リ」[内務省:内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p592]

内務省第一回年報にある「西京」は東京に対する京都のことで、明治維新直後から、このように称せられましたが、明治中期にはふたたび「京都」と呼ばれています。平安時代の「西京」は平安京西側の右京のことです。また「御傭英人」は1872年(明治5)に採用された工部省測量司(のち内務省地理寮)の、お雇い英国人マカーサー(McArthur、マカトサルとの表記もあり)です。

「(明治7年7月)同月、マカトサルヲシテ京都府下ニ三角測量ヲ施行セシム、三浦省吾、梨羽時起副タリ、漸次他ノ技員ヲ派出シテ小區測量ヲ施行セシモ三角測量ノ外、故障ノ爲メ終ニ完成ヲ見ズシテ十年四月ヲ以テ中止ス」[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p215]

梨羽時起(なしば・ときおき 1850~1928 山口県萩出身 のち海軍中将)は寺澤正明(生没年不明、開拓使で測量経験、彰義隊で活躍した寺澤と同一人物か)とともに1879年(明治12)、日本の測量史上初めて3千メートル級の高峰である赤石岳に登頂しています。選点の予備調査と思われます。[前澤政雄:赤石荒川其の他に就いて「山岳」第21年3号 日本山岳会 1927 p68(文中の梨羽晴起は梨羽時起の間違い。梨羽が登頂した事実が確認できる出典は示されていません。)] [山崎安治:日本登山史 白水社 1969 p152(前澤報文と同様、間違いあり、出典不明)]、[梨羽時春:曽祖父、梨羽時起のこと「山」No.761 日本山岳会 2008.10 p11]

梨羽は1880年(明治13)、海軍に転じ日露戦争当時は海軍少将、旅順口封鎖第一戦隊司令官として東郷平八郎司令長官のもとで活躍しています。梨羽の座乗する旗艦「初瀬」(1万5千トン)が旅順港外を哨戒中、ロシア軍が敷設した機雷に触れ浸水、巡洋艦「笠置」によって曳航中に再度、触雷し火薬庫に誘爆したため数分で沈没、493名の死者が出ましたが、梨羽は救助されました。このことは司馬遼太郎の著書にも詳しく記述されています。[司馬遼太郎:坂の上の雲 文春文庫 1973 第3巻p352、360(二度目の触雷は曳航前とする説があります)][朝日新聞社: 日本歴史人物事典 1994 p1231]

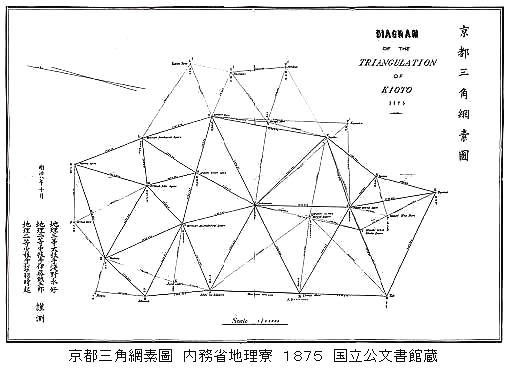

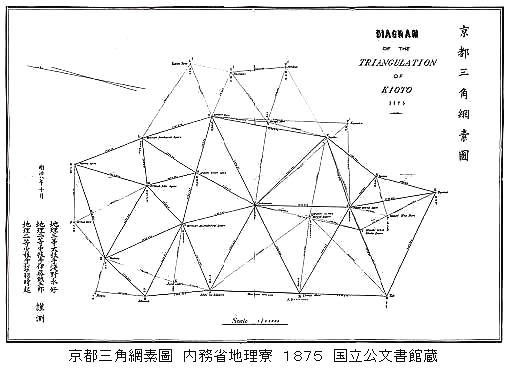

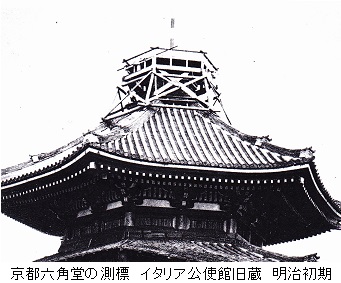

1875年(明治8)、観測は終了し、三角網図が完成しました。当時の三角網図は「京都三角網素圖」として国立公文書館に所蔵されています。公文附属の図、八〇号三府及横浜三角網素図の綴りにあり(請求番号:1-2A-030-05・附A-00080-100)、スケールは一万五千分一で「明治八年十月 地理三等大技手淺野永好 地理二等中技手伊藤鉞五郎 地理二等少技手梨羽時起 謹測、DAIAGRAM OF THE TRIANGULATION OF KIOTO 1875」 とあります。「京都三角網素圖」によると清水寺や六角堂など27ヶ所に三角点があったことが分かります。内務省第一回年報では23ヶ所になっており齟齬があります。また当時の三角網図では標石が設けてあるかどうかは図面では分かりません。しかし内務省第二回年報には、つぎの記述があり少なくとも9点の標石が存在したと解せられます。「(明治九年十二月)是月三角測點ノ所在ヲ後來ニ示サンガ爲メ洛外八箇所洛中一箇所ヘ石標ヲ建設ス」[内務省:内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p435]

清水寺に残る「測點」は「明治八年」と刻字されており、この三角網図にある清水寺の標石と考えられます。わたしは、この27ヶの三角点設置位置周辺を3年がかりで調査しましたが、清水寺以外に標石は見つかっていません。吉田山では×印のある標石がありましたが、内務省のものかどうか確証はありません。六角堂の古い写真で見られるように東寺や八坂の塔は先端をそのまま三角点として利用され、他の地点では都市化がすすみ埋没または撤去されたものと思われます。また当時、測量官が京都御所に立入る必要があり、内務卿から太政大臣をへて京都府へ支障なく取り計らうよう下達がありました。これには標旗の設置については記述がありますが、標石のことは触れられていません。「京都三角網素圖」には京都御所にも三角点がありますが標石は設置されなかったのかもしれません。[太政官:京都御所内ヘ測量官員立入伺 公文録 明治7年九月 内務省伺(二) 1874]

清水寺に残る「測點」は「明治八年」と刻字されており、この三角網図にある清水寺の標石と考えられます。わたしは、この27ヶの三角点設置位置周辺を3年がかりで調査しましたが、清水寺以外に標石は見つかっていません。吉田山では×印のある標石がありましたが、内務省のものかどうか確証はありません。六角堂の古い写真で見られるように東寺や八坂の塔は先端をそのまま三角点として利用され、他の地点では都市化がすすみ埋没または撤去されたものと思われます。また当時、測量官が京都御所に立入る必要があり、内務卿から太政大臣をへて京都府へ支障なく取り計らうよう下達がありました。これには標旗の設置については記述がありますが、標石のことは触れられていません。「京都三角網素圖」には京都御所にも三角点がありますが標石は設置されなかったのかもしれません。[太政官:京都御所内ヘ測量官員立入伺 公文録 明治7年九月 内務省伺(二) 1874]

当時の内務省年報では「底線」と表現のある基線は「京都三角網素圖」によると、約1.8キロメートルあり端点は「中堂寺村」と「西ノ京村」になっています。西ノ京村が現・JR「二条」の西にあたるようです。たまたま2011年(平成23)、この位置に佛教大学の建設計画があり、京都市埋蔵文化研究所によって「平安京右京三条一坊」の遺跡が発掘されました。「西ノ京村」の測点標石が期待されましたが、そのようなものは出土されなかったとのことです。[京都市埋蔵文化研究所現地職員談 2011.10.22]

1874年(明治7)にはじめられた内務省による京都の三角測量は、お雇い英国人マカーサーの技量不足や帰国などで遅延しましたが、翌年には「京都三角網素圖」に記載の通り終了し、小区測量(地形測量)に移りましたが、諸般の事情(日本測量野史には「故障ノ爲メ」と記載)で、1877年(明治10)に中止になり、その成果としての地図は発行はされていません。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p215]

しかし1881年(明治14)、琵琶湖疏水の建設測量に際して当時の内務省による京都の三角測量の成果を利用されたことが記録されています。「明治七八年ノ交内務省地理局ニ於テ京都市街ヲ測量セラレシ三角諸點ノ内 下京區第八組分木町ト愛宕郡聖護院村トニ在ル三千七百六十二尺九寸一分零八ナル両三角測量點ヲ假用シ之ヲ基線トナシ...」[京都市参事會:琵琶湖疎水要誌巻三 1890 p12-13]

また1881年(明治14)には内務省地理局による「補測」(地形測量)が継続されていましたが、1883年(明治16)になって、すべて完了したことが記録されています。[内務省:内務省年報 明治十四、十六年報告書 (復刻版 三一書房 1984 p10、p81)]

1876年(明治9)、堀川下立売ルの測標(測量台)で、市民による悪戯があり、新聞にも掲載されました。当時、三角測量は終了し、引き続き小区(地形)測量中でしたが、京都の不良4人組が測量台を占拠して納涼宴会をし、警察官にも悪態をつくという事件です。当時はこのような些細なことでも全国版の新聞記事になりました。この新聞記事にある「測量臺」は「京都三角網素圖」の「I」点であり同図にはHorikawa Shimodachiuji Sagaru(原文ママ)とローマ字で記され、「堀川下立賣下ル」と小さな字で添え書きがあります。

「(前略)此のあひだも西京堀川下立賣下る所に測量臺が有りますが近所の飛びあがりものが四人で瓢箪へ酒をしこみ涼みに其臺の上へあがッて言たい事をいッて騒いで居たのを巡査(おまはり)が見つけ何と心得て測量臺の上へあがッたと咎められると四人の愚者(ばかもの)がナニおます阿房(あほう)ナぽんヽヽいふとこうでおますぞと云いながら臺の上から下に立て居る巡査の頭へ小便をしッかける積りでまくりかけるゆゑ巡査が此方を何と心得ると大声でいふと夫(それ)から四人が驚ろき巡査さんとも心得ずに失禮を申しましたと臺の上で手を合せ詫て居りました(後略)」[読賣新聞:標題なし(京都の四人組測量臺占拠)第四百七拾一號 明治9年8月19日 1876 2面]

(表)

京都の測量関連年表

西暦 和暦 事項 出典例

1874 明治7 内務省地理寮発足、京都測量開始

23ヶ所に三角点設置、基線を西ノ京に設定 内務省第1回年報

1875 明治8 三角網図(三角点27ヶ所)完成 京都三角網素圖

1876 明治9 堀川下立売の櫓で悪戯あり 読賣新聞8月19日

三等網紀高低測量(水準測量) 内務省第2回年報

洛外8、洛中1ヶ所に石標設置 同上

1877 明治10 地理寮から地理局に改称

西南戦役

三角測量は終了、小区測量(地形測量)中止 日本測量野史

1881 明治14 琵琶湖疏水測量に成果を利用 琵琶湖疏水要誌

1882 明治15 清水寺標石設置、

標石刻字「明治十五年八月建 地理局」 実物残存

1883 明治16 京都の測量完了 内務省年報明治16年

清水寺の測點

清水寺の測點

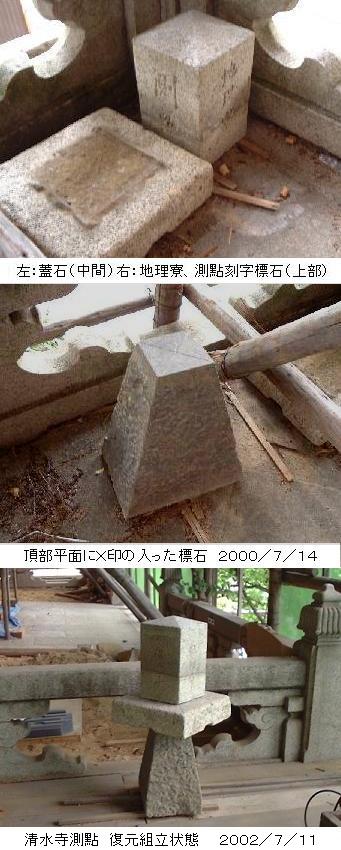

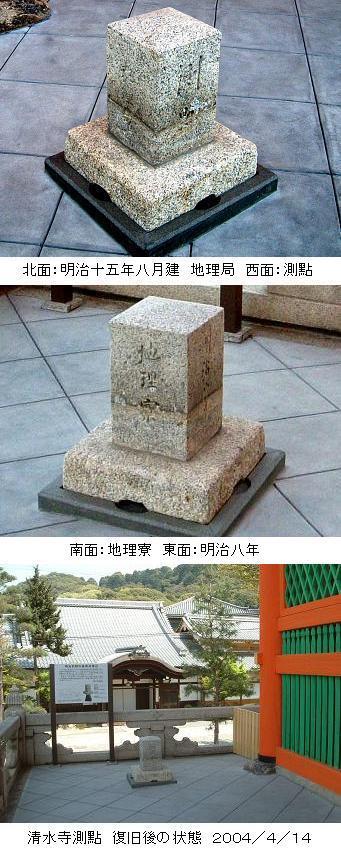

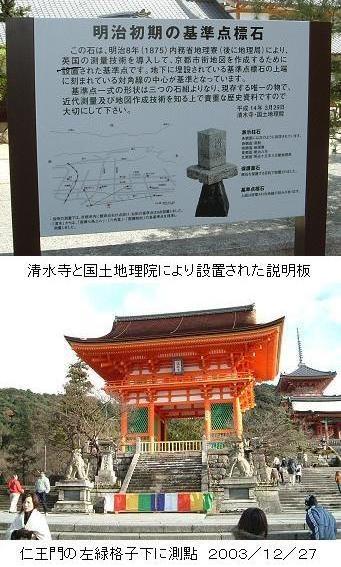

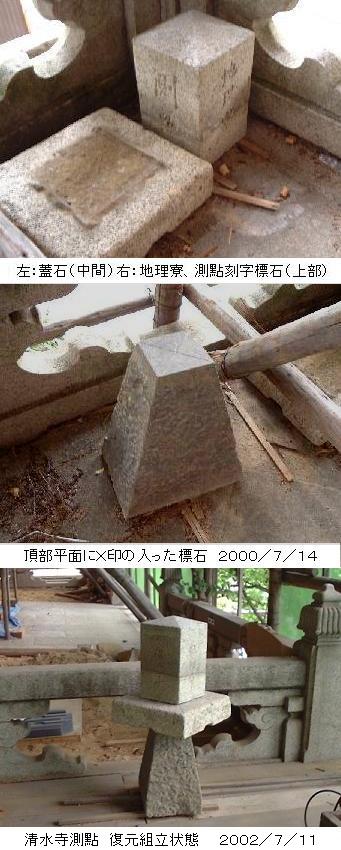

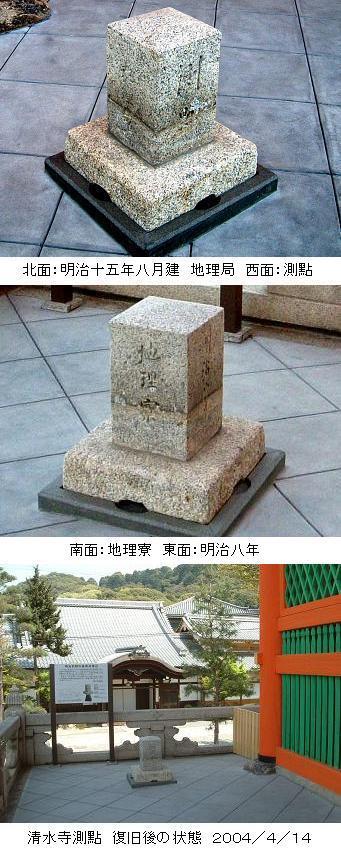

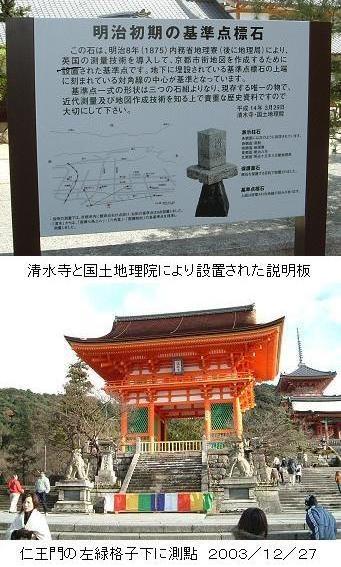

京都市東山区清水寺(きよみずでら)の入口には仁王門と呼ばれている大きな朱塗りの楼門があります。測点標石は向かって左下(北側)の基壇前に見られます。かつて測点標石の頭部が20センチメートルほど露出しており「地理寮」の文字も「地理」までは現れていたのですが、わたしも長年、京都に住んでいながら気づきませんでした。ところが2000年(平成12)3月、仁王門の修理工事にともない、京都府教育委員会文化財保護課と国土地理院近畿地方測量部により、この標石が発掘されました。今回の発掘後、清水寺の談話として地元の新聞につぎのように載っていました。

「何の石か分からず『仁王さんのへそ石』とも呼ばれていた。寺ということで開発される可能性も少なく、眺望もいいので、この場所が基準点に選ばれたのだろう。表示標は元の位置に戻して保存したい。」[京都新聞:仁王さんのへそ石 2000年11月7日版]

わたしは清水寺におことわりし、工事中の現場で文化財保護課の許可を得て拝見しました。標石は花崗岩で3個の部材を上下に重ねて三段で構成されています。まず地理寮などの名称が刻字された標石が最上部にありました。角柱で頭部は錐形です。西面には「測點」、南面には「地理寮」、東面には「明治八年」、北面には「明治十五年八月建 地理局」と刻字があります。角柱は一辺25センチメートルの正方形で、高さは38センチメートルあり、頂部は高さ3センチメートルの四角角錐です。この標石はこの下に本点の地中標があるという標示杭に相当しますが、かりに「表示標」と呼ばれています。

ついで、この標石「表示標」の下には最下層の標石上部を保護するためと思われる平らな「蓋石」がありました。一辺46センチメートルの正方形、厚さ12センチメートル程度あります。蓋石の下面とその下にある標石の上面はいずれも正方形ですが45度ずれて収まるように蓋石の窪みがあります。

最深部は上部平面に×しるしの対角線が彫られた截頭方錐形(せっとうほうすいけい)の「本点標石」です。截頭方錐形は方錐体の上部を平面で切り取った下部を表し、角錐台形ともいわれます。上部平面は一辺15センチメートルの正方形、底面は40×30センチメートルの長方形で高さは50センチメートルあります。文字は彫られていません。本点標石は設置当初から地中に埋設されていました。

標石は全体が地中80センチメートル程度埋まっていましたが、発掘時には底部に深さ50センチメートル、直径7センチメートル程度の穴が4本ありました。発掘の後、穴がふさがれるのを防ぐため、とりあえず新聞紙をまるめて入れてあります。もし基礎を補強するために木杭が打ち込まれたとすれば、その残骸はあるはずですが空洞になっています。この穴の目的は分かりません。

標石は全体が地中80センチメートル程度埋まっていましたが、発掘時には底部に深さ50センチメートル、直径7センチメートル程度の穴が4本ありました。発掘の後、穴がふさがれるのを防ぐため、とりあえず新聞紙をまるめて入れてあります。もし基礎を補強するために木杭が打ち込まれたとすれば、その残骸はあるはずですが空洞になっています。この穴の目的は分かりません。

標石が三段重ねで埋まっていたのは発掘をした文化財保護課の人から、わたしが直接聞いた話で、はじめて知り後日、復元組み立てをお願いしました。

最上部の表示標には1874年(明治7)に発足した地理寮と、1877年(明治10)に改称された地理局の両方の文字が彫られていますが、1875年(明治8)に地理寮によって三角測量が終了したことを記録し、1882年(明治15)に地理局によって設置されたことを表しているのか、あるいは、あらかじめ地理寮と刻した標石がつくられており、地理局になってから追刻して設置されたものかいずれかです。

この清水寺の発掘は2000年(平成12)9月には「国土地理院広報」で公表されました。これによると最下部の×印の本点標石の設置時期と最上部の表示標に地理寮と地理局の両方が刻字されている理由としてつぎのように記載されています。「標石の設置は地理寮が測量時の明治8年(1875)頃に行い、地理寮が地理局に改編された後、明治16年まで実測していたことが記録されていることから表示標の設置は地理局が1882年(明治15)8月に設置し、この時に測量の経緯を記録するために組織名を併記したと推測されます。」[中野博美・徳永和典:清水寺で内務省地理寮の基準点が発見される「国土地理院広報」 387号 2000.9 p7]

表示標はその刻字にもあるとおり、1882年(明治15)に設置された可能性は高いですが、地中の本体までが同時に設置されたかどうか不明です。当初は見通しのきく清水寺の五重塔が三角測量の偏心点とし観測され、のちに本点の位置に表示標が設置されたとも考えられます。

仁王門の改修工事は2003年(平成15)末までかかりましたが、それまでに発掘された標石は元どおりに埋設されています。ただし後年の破損、分解を防ぐため最上部の表示標と蓋石はボルトで固定され、さらに蓋石は一辺56センチメートルの正方形、床上6センチメートルの黒い新設基盤の上に載せられました。埋設地点近くには国土地理院により説明板も設置されました。

仁王門の改修工事は2003年(平成15)末までかかりましたが、それまでに発掘された標石は元どおりに埋設されています。ただし後年の破損、分解を防ぐため最上部の表示標と蓋石はボルトで固定され、さらに蓋石は一辺56センチメートルの正方形、床上6センチメートルの黒い新設基盤の上に載せられました。埋設地点近くには国土地理院により説明板も設置されました。

国土地理院により設置された説明板には英国の技術を導入して京都市街地図を作成するために設置された基準点であること、標石の上端に刻まれている対角線の中心が基準であること、清水寺からは高瀬七条上ル、六角堂、聖護院村に設置された基準点を視準して測量した、などと解説されています。

国土地理院により設置された説明板には英国の技術を導入して京都市街地図を作成するために設置された基準点であること、標石の上端に刻まれている対角線の中心が基準であること、清水寺からは高瀬七条上ル、六角堂、聖護院村に設置された基準点を視準して測量した、などと解説されています。

茨城県つくば市にある国土地理院「地図と測量の科学館」の「地球ひろば」には内務省の標石や現行の基準点などともに、清水寺に設置された標石最上部の表示標の複製品が展示されています。

茨城県つくば市にある国土地理院「地図と測量の科学館」の「地球ひろば」には内務省の標石や現行の基準点などともに、清水寺に設置された標石最上部の表示標の複製品が展示されています。

京都吉田山の標石

京都吉田山の標石

清水寺測点の発掘後、京都市内の測点跡を探索していましたが、7年後の2007年(平成19)12月に京都市左京区の吉田山山頂近くで×印のある標石が見つかりました。

現行三等三角点「吉田山」(京都市左京区吉田)から北北東120m地点、地上露出4センチメートル程度で落ち葉と表土に隠れていました。標石は花崗岩ではなく、灰黒色の岩石(安山岩か)で、上面一辺9.5センチメートル、(後年、国土地理院による発掘後、底面は一辺18センチメートル、高さ31センチメートルと判明)上面に対角線が東西、南北の向きに刻印されています。柱石は全体に末広がりですが、完全な錐体ではありません。南東面は、ほぼ垂直になっています。南西面の上辺5センチメートル下、左よりに文字らしいものあり「や」とも「四」とも読めますが、荒削り跡のようです。また整形部と荒削り部の境界は不鮮明です。

内務省清水測点との距離は現行の地形図によると3392メートルありますが、1875年(明治8)内務省の「京都三角網素圖」からの推定では3406メートルになります。網図のほうは清水寺、吉田山間は視通が得られないためか、直接測量していないことから数値の記載がなく、かつ測角も不明ですから正確なものではありません。しかし網図による位置と見つかった標石の位置はかなり近いことが分かります。

京都市上下水道局には嶋田道生(しまだ・どうせい1849~1925)の測量による二千分一の地図「琵琶湖疏水蹴上白川間通水路目論見實測圖」があり吉田山の山頂より南寄りのところに赤い三角の印があり、これは標石の位置と一致すると思われます。琵琶湖疏水の測量では内務省の京都三角測量の成果を利用していますから内務省が設置した吉田山の三角点が載っていることは頷けます。この実測図は2010年(平成22)琵琶湖疏水記念館特別展「疏水分線の移り変わり」で展示されたものです。

京都市上下水道局には嶋田道生(しまだ・どうせい1849~1925)の測量による二千分一の地図「琵琶湖疏水蹴上白川間通水路目論見實測圖」があり吉田山の山頂より南寄りのところに赤い三角の印があり、これは標石の位置と一致すると思われます。琵琶湖疏水の測量では内務省の京都三角測量の成果を利用していますから内務省が設置した吉田山の三角点が載っていることは頷けます。この実測図は2010年(平成22)琵琶湖疏水記念館特別展「疏水分線の移り変わり」で展示されたものです。

当地点はかつて吉田神社と民有地の境界にあたり草深い、踏み跡でしたが、1994年(平成6)頃から都市公園法にもとづく「吉田山緑地」の整備のため、遊歩道が設けられたところで、標石はその歩道の中央で見つかりました。また標石の北東2.4メートルには民有地の塀に使用されている石杭あり、そばには一辺15センチメートル角、地上高さ20センチメートル「社地境界」と刻字された石杭があります。「社」とは「吉田神社」と推定されます。

この標石の一辺が9.5センチメートルであり清水寺の標石(地中標)は15センチメートルあることから内務省の「京都三角網素圖」にある測点とは断定できません。また新潟米山の対角線のある小型標石は9センチメートルあることから内務省とは無関係とも言いきれません。今後同種の標石が市内で見つかることを期待します。

2022年(令和4)10月に国土地理院によって標石全部が掘り起こされ、東1.7メートルに移動、深さ5センチメートル程度掘り下げて仮置きされました。近年、標石近傍の遊歩道に車が入ってきて地盤が軟弱になり標石の地上露出がいちじるしく、本体が傾いてきたためです。あわせて吉田神社と国土地理院の連名で「明治新政府によって京都市で初めて設置された測量基準点と推測されます」などと記された説明板も設置されました。

淀小橋址(京都の水準測量)

淀小橋址(京都の水準測量)

京都の三角測量にともない高低測量(水準測量)も実施されました。三角測量と同様に内務省年報にはつぎの記録が残されています。

「同年(明治9)十月三等網紀高低測量ヲ起シ底點ヲ淀小橋淀川量水尺 土木局ニ於テ立ツル所ノモノ ニ要(もと)メ几號ヲ市街ニ施キ同年十二月ニ至ツテ卒業ス」[内務省:内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p434]

ここに記述されている淀小橋は、かつて宇治川にかかり淀城下の入口にありましたが、1898年(明治31)からの桂川、宇治川、木津川の改修工事でなくなりました。淀小橋の跡を示す碑は1928年(昭和3)に建てられましたが、それも移設され現在は京阪電鉄淀と淀城址に隣接した與杼(よど)神社駐車場にあります。またこの復元碑が1990年(平成2)に北へ250メートルの伏見区納所(のうそ)町八番に地元の団体により設置されています。

この水準測量にともなう水準点は確実なものは見つかっていませんが、京都市伏見区の国道24号に面した御香宮神社東門の燈篭にある几号水準点が、該当するのではと推測されます。この水準点はこのホームページのライブラリー「関西の几号水準点」で説明します。

大阪の測量

大阪の測量

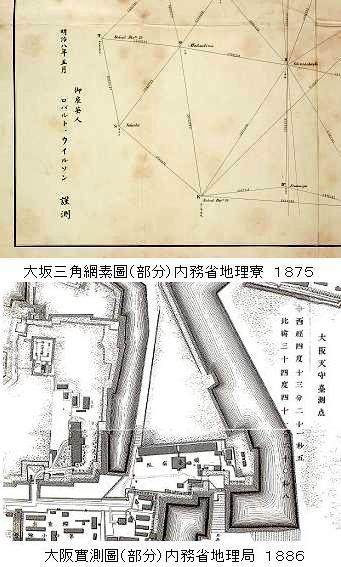

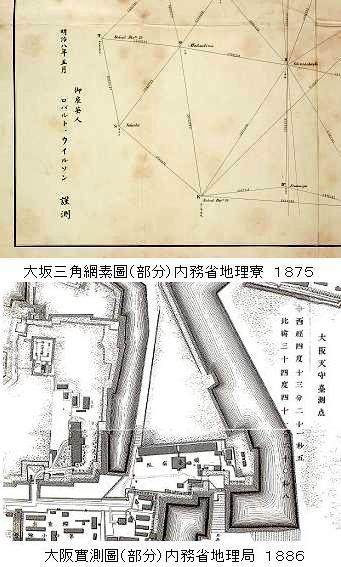

大阪の測量は1874年(明治7)に開始され、1876年(明治9)に一応完了しています。国立公文書館所蔵の「大坂三角網素圖」を見ましたが、「明治八年五月 御雇英人ロバルト、ウイルソン 謹測」とあり大阪城がCastle 、造幣局がMintなどとと表現されていました。ウイルソン(Wilson)は1872年(明治5)から工部省測量司(のち内務省地理寮)のお雇い(測量助役)英国人です。同氏の指導により吉田秦正(生没年不明)、関野修蔵(1852~1929)も従事しています。この三角測量の記録としては内務省第一回年報(明治九年)に記載されています。内務省:内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p598]

また1878年(明治11)、1881年(明治14)に内務省地理局による「補測」がされたことが記録されています。[内務省年報 明治十四年報告書、三一書房版 1984 p10]、[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十二號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p333]

測量にもとづく実測図は1886年(明治19)内務省地理局圖藉課から「五千分一(一部二千五百分一)大阪實測圖」として発行されています。わたしは大阪府立図書館(中之島)で桐箱入りの実物をまた京都大学付属図書館でその複製を見ました。「大阪天守臺測点」の位置が西経四度...で表されており、本初子午線が東京であることを裏付けています。この地図には三角点や水準点の表示はありません。

三角網図には21ヶ所の三角点が明記され、うち6ヶ所は当時の小学校に設置されたことが分かります。この三角網図をたよりに寺院などに設置された三角点を探索しましたが、まったく見当たりません。戦災の影響で消滅したものと思われます。

広島の測量、江波皿山の測點

広島の測量、江波皿山の測點

由緒ははっきりしないのですが、広島市内に昔の三角点に相当する測點があるという話を聞き、調べてみました。標石は桜の名所になっている広島市中区の江波皿山(標高52メートル)山頂広場の中心にあり直ぐに分かりました。

一辺30センチメートルの角柱(直方体)で、高さは基盤上部55センチメートルあります。上面は×の対角線が東西、南北方向にあり、南西面には三角を二重にしたマークと「測點」の刻字が、北西面には「明治十二年一月」、北東面には「東經」、南東面には「北緯」という文字が入っています。経緯度の数値は入っていません。基礎は粗雑なコンクリートですが明治時代の工事ではなく、近年に補修または移設されたと思われます。「明治十二年」(1879)から推察すると、内務省地理局が設置された可能性もありますが、同時代の測點とは形が異なり仕様が一致しません。一方、三角を二重にしたマークは1878年(明治11)に制定された内務省地理局の「測繪圖譜」では「原三角點」といわれています。

なお標石に経緯度が刻字されている例としては栃木市、晃石山にあった内務省の原三角点でのちに一等三角点「晃石山」(栃木市)に流用されたものです。当時の点の記によれば「東經」、「北緯」とともに経緯度数値が刻字されています。現在は改埋されており、当時のものではありません。

この標石に関して記述された設置当時の文献はまだ見つかっていません。内務省が計画した1878年(明治11)の全国三角測量計画の一環で地方の原点として設置されたとの説があります。[東海林日出男:中国地方の『原三角点』「日本測量協会中国支部報」No.11 1994 p4]

1879年(明治12)には広島県で「地籍編纂大三角測量」が行われており、これに使用された可能性も考えられます。[広島県(公文書):縣甲第八號「地籍編纂大三角測量」明治12.1.18(このほか縣丙第拾九號、縣甲第七拾四號、いずれも明治12)]、[西田文雄:江波皿山にある標石「測量」2018.11 日本測量協会 2018 p62-63]

広島市の江波皿山は標高52メートルありますが、現行の三角点はなく、直ぐ東にある江波山(皿がつかない)のほうには標高37.9メートルの三等三角点「江波」(広島市中区)があります。いずれの山も見晴らしはよく山頂近くまで車で上がることができ、広島市民の憩いの場所となっています。

長崎の測量

内務省による長崎の測量は1876年(明治9)に実施されましたが、当時の内務省年報に、つぎの記述が見られます。

「長崎三角測量ヲ起業セシハ明治九年四月ナリ 本地及全港両岸ヨリ香焼島神ノ島等ノ地ニ於テ測點ヲ二十九箇所ニ撰定シ 其新大工町ト片瀕郷ニアル二點間ヲ底線地ト定メ尋テ之レカ造工ヲナシ 二十四ノ測点石ヲ埋置シ 十二箇所ノ測標ヲ建設スル等六月三十日ニ至リ全ク成ル 叉底線地の高低ヲ測定シ及ヒ其ノ長サヲ測量スルノ業ヲ施行ス 其經費総計金千七百五拾三圓九拾壹銭八厘ニシテ第二十六號表ノ如シ<表略)」[内務省:内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p595-596]

「長崎三等三角測量ハ明治九年四月起業九年六月マテノ事業ハ前周年ノ報告書ニ詳カナリ 同年七月底線測量トシテ其長サヲ算定ス 夫ヨリ測点石埋設測標臺建築及測角等ノ事業漸次施行シテ十月ニ至リ卒業ス 次テ三角諸邊ノ長サヲ算籌シ一万分一比例線三角網圖ヲ製シ十一月極星ヲ測リテ真子午線ヲ定メ 十二月補助點ヲ測定シテ三角測量全ク卒業セリ 且ツ細形測量ハ該地ヲ區分シテ八部ト爲シ其一部及三部ハ九年九月起業漸次施行中本年一月廃寮置局ノ改革アルヲ以テ各技員歸京 僅ニ二員ヲ以テ残業を継續シ方向測量ヲ施行ス 然ルニ同年六月ニ至リ實際支障アリ 故ニ此二員モ亦歸京セシメ以テ半途休業セリ 其經費(中略)前周年(中略)ト合算スレハ七千貳百八拾五圓五拾五銭トナル(以下略)」[内務省:内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p428]

この内務省年報にある「技員歸京」については1877年(明治10年)に西郷隆盛(さいごう・たかもり 1828~1877)をはじめとした反乱、西南の役が勃発したことと関係があるように思われます。司馬遼太郎の小説「翔ぶが如く」では地理寮官員の不穏な動きが察せられます。

「林友幸は熊本から長崎に移っていた。そこで落ちあい、十二月二十六日、便船で長崎を出発した。林とは別目的で鹿児島へゆく地理寮の官員三名が同船していたが、林自身はその任務においては単身にひとしい。」[司馬遼太郎:翔ぶが如く 三 文藝春秋 1983(司馬遼太郎全集 第37巻)p246]

1876年(明治9)12月、内務少輔(しょうゆう)、林友幸(1823~1907、長州出身)が内務卿、大久保利通の命により、西南の役直前に鹿児島の状況探索のため東京から熊本に到着していました。一方、鹿児島県令の大山綱良(1825~1877)は内務卿の命により同年7月から12月まで東京に召喚されていましたが、鹿児島の情勢から林単身で鹿児島に入るには危険なため大久保の指示により長崎から鹿児島まで林に同行することになり長崎で落ち合い鹿児島へ入ろうとしていました。「地理寮の官員」が文中に唐突に現れるのはなぜか分かりません。前後の文、小説全体を通じて地理寮はこれだけのようです。なお長崎の三角測量はこのとき終了したところですが、この「地理寮の官員」が長崎に従事したかは不明です。あるいは大久保の密偵であったかもしれません。大山県令は西南の役で官金を西郷軍に提供した罪を問われて長崎で斬首されました。司馬は大山県令のつぎの供述を引用したようです。

「二十六日少輔ならびに自分、且地理寮の官員三名同船二七日鹿児島に着す。」[徳富猪一郎:近世日本國民史95 西南役緒篇 近世日本國民史刊行會(時事通信社) 1962 p146]

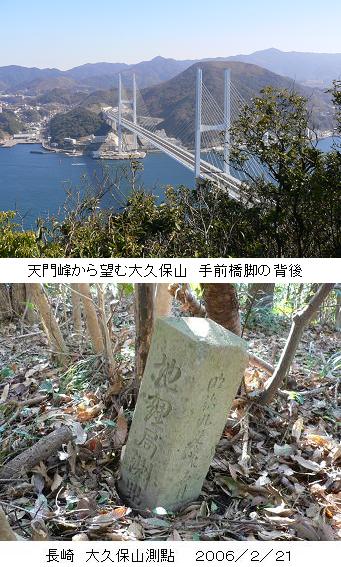

現在、この測量の遺跡として2ヶ所の測点が残存しています。2005年(平成17)末、長崎港口に架橋された女神大橋をはさみ西の天門峰(読みは「しらと」とも)と東の大久保山中腹にある魚見岳で、ともに長崎市内になります。内務省による測量当時の長崎縣庶務課地理掛事務簿(長崎歴史文化博物館蔵)によれば内務省出仕、小林一知(こばやし・かずとも 1835 ~1906)による大三角測量敷地買上の文書に測点位置について図面を含めた記録があります。これによればつぎの33ヶ所が記載されていますが、現在地との照合が困難なところが多いようです。アバ山と魚見岳はそれぞれ天門峰と大久保山(中腹)のことです。

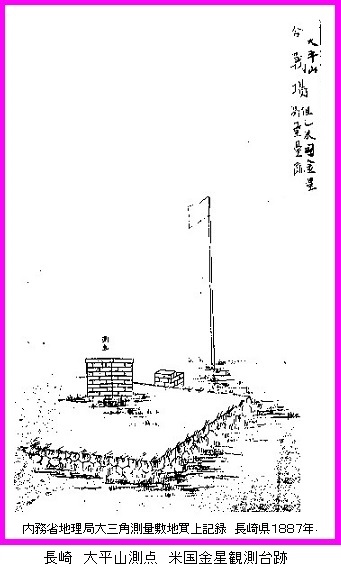

新大工町、大平山(米国金星測量臺跡)、城ヶ島、萬屋町、出島居留地、大浦居留地、鉄炮石、高鉾島、辻、勝山町、今町、鼡島、アバ山、栁千本、梅ヶ嵜、南町、舩津、竹ノ山、古川辻、小島正覚寺、辻、釜 竹ノ久保、上笠頭、前田、石原久保、御臺場跡、魚見岳、△石(△不明)、影野尾、中番所、原田、嶋ヶ崎、中之間[長崎縣庶務課地理掛:自明治十年至仝十三年事務簿全 大三角測量敷地買上 内務省地理局気象観測臺用地買上測点敷地圖面 長崎縣庶務課 1877 頁なし(長崎歴史文化博物館蔵 整理番号14 721-3)]

地図については1881年(明治14)内務省地理局が「大日本國全圖」の分轄図として発行した「長崎福岡大分三縣圖」がありますが、86万4千分の1と小縮尺で「測點」は載っていません。 [地図資料編纂会編:明治前期内務省地理局作成地図集成 第2巻 日本図編 柏書房 1999]

明治十七年測圖同二十七年製版、陸地測量部の一万分一図、長崎近傍ノ五「福田村」には天門峰の測点位置に三角点記号と標高165,35が、また同長崎近傍ノ六「深堀村」にも大久保山の測点位置に三角点記号と標高158,38、さらにその上に意味不明の「(13)」の記載があります。これらの地図にある三角点記号は地理局の測点そのものと考えられます。明治三十四年測圖同三十六年製版、陸地測量部の二万分一地形圖長崎要塞近傍六號「深堀」では天門峰の測点位置には三角点記号はなくなり、標高164,7鰯見(イワセン)嶽と記載があります。また同図幅で大久保山の測点位置にはなにもありません。

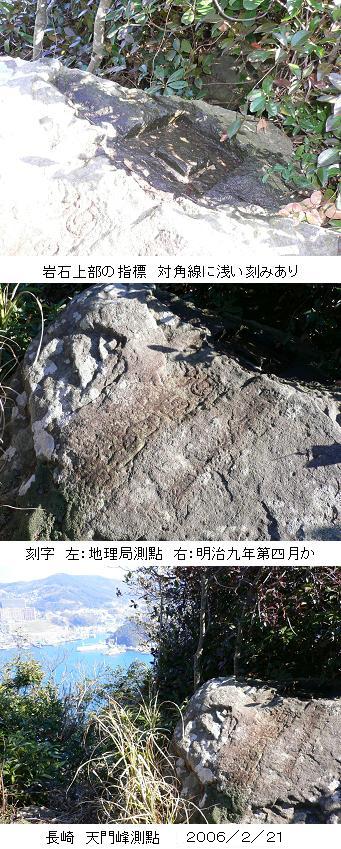

天門峰の測点

天門峰の測点

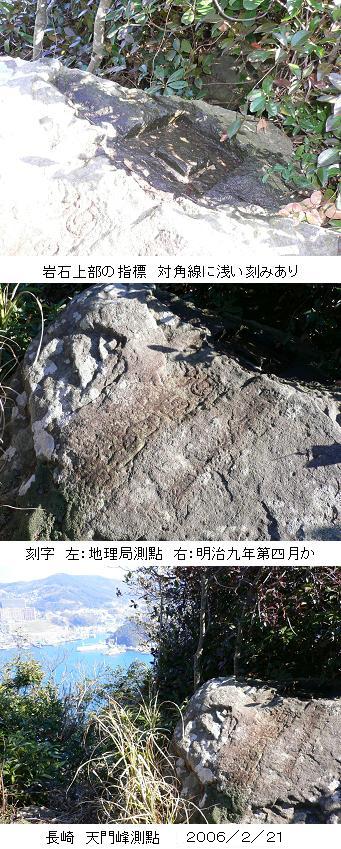

天門峰は標高160メートルの山で神崎(こうざき)神社からの登山道を女神大橋西端から入り20分程度の急登で達することができます。山頂にある大岩が測点になっています。岩の大きさは幅1.4、奥行0.8、地上高さ1.0メートル、上部中央(「地理局」刻字の真上)には一辺20センチメートルの正方形で深さ2センチメートルのくぼみが見られます。その中央には一辺9センチメートルの四角い凸部があり東西、南北方向に対角線が彫られています。やや斜めになった岩盤上の刻字は縦書きで左が「地理局測點」(幅6、全長40センチメートル)右が「明治九年第四月」(「第四」の文字は推定、幅4、全長34センチメートル)と読めます。内務省地理寮が改称され地理局が発足したのは1877年(明治10)ですから実際の観測は1876年(明治9)の地理寮時代に行われ標石の刻字は後年にされたとも考えられます。ちなみに京都清水寺に残存する内務省の「測點」は地理寮と地理局の両方が彫られています。この標石はかなり以前から知られているようで、現地の山歩きガイドブックにも載っていました。

「山頂の岩に「明治九年第四月地理局測点」と刻んだ三角点があり、10年前までは何とか判読できましたが、現在「地理局」だけがかろうじて確認できます。この岩の上に立って展望する人の登山靴に踏まれて磨耗したのでしょうか。」[林正康:長崎県の山歩き 葦書房 2000 p73]、[長崎市教育委員会:長崎市周辺ハイキングコース 1975 p29]

このガイドブックに記述されているほど磨耗はしてませんが、かなり判読し難い字もあり写真を撮るのに苦労しました。なお山頂には近年設置されたと思われる直径5センチメートルで「+」と「基準点」のみ彫られた金属標が載った地上高さ10センチメートルのコンクリート杭がありました。女神大橋架橋関係の測量に使用された可能性があります。

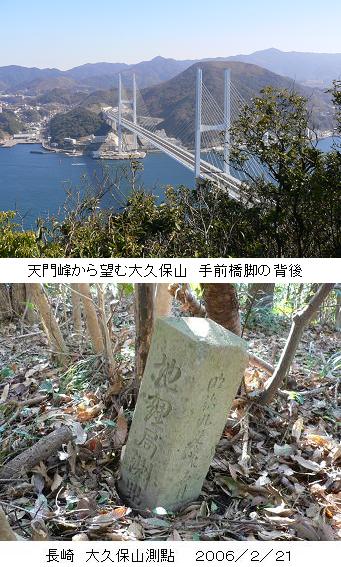

大久保山の測点

大久保山の測点

この測点は長崎市の大久保山中腹にある魚見岳というピークの近くにあります。女神大橋東端の下水処理場から大久保山への尾根筋を登ると史跡、長崎(魚見岳)台場跡があり、その先ピークの手前、登山道左の雑木林にあり、およそ標高170メートルの地点です。台場の最上部、一ノ増台場から徒歩15分で到達できます。標石はかなり傾斜しており、一辺15センチメートル、地上高さ45センチメートル(のちほど全長75センチメートルと判明)、上面は低い角錐形になり、東面に「地理局測點」、北面に「明治九年第五月」の縦書きの刻字がはっきり読めます。他の面には刻字はありません。以下、説明の都合上この標石を「表示標」とします。

わたしがこの標石を最初に探訪した2006年(平成18)2月でしたが、その直後、この表示標近傍の木立のなかで標石の基盤石のようなものが発見されたという情報を地元の方から得ました。これは後ほど表示標を支持する石枠であることが分かりました。ここでは「支持枠」とします。

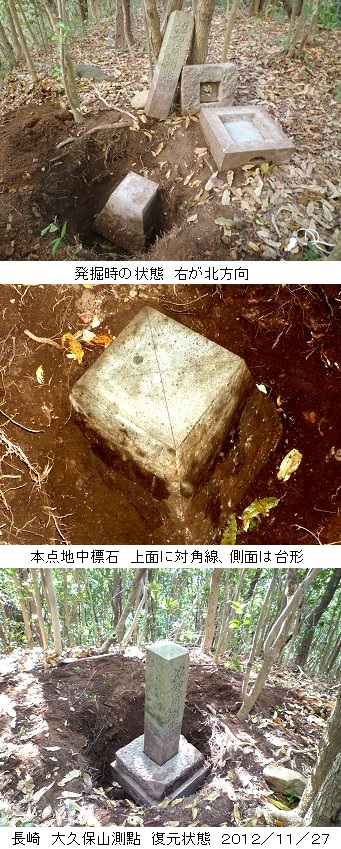

初探訪から6年後の2012年(平成24)4月に再訪し支持枠を確かめました。表示標から登山道を挟んで南西3メートルの地点で半分、落葉に隠れていました。一辺40~42、厚さ10センチメートルの立方体で中心部に一辺16、深さ5センチメートルの角穴が、さらに一辺6~8センチメートルの角穴がくり抜かれて標柱の底部がぴったりと入る大きさになっていますが、一隅が少し欠損していました。表土をわずか掘ってみると支持枠の真下に一辺46、厚さ15センチメートルのコンクリートのような盤石が現れました。上面は平らに整形されています。盤石は大きく下を確かめることは無理でしたが、地上の標石が表示標であり、別に本点として地中標があるならば、この盤石の下にあると考えられ、地元の方に機会があれば確かめていただくようお願いしました。この盤石は後ほど本点地中標の「蓋石」であることが分かりました。

初探訪から6年後の2012年(平成24)4月に再訪し支持枠を確かめました。表示標から登山道を挟んで南西3メートルの地点で半分、落葉に隠れていました。一辺40~42、厚さ10センチメートルの立方体で中心部に一辺16、深さ5センチメートルの角穴が、さらに一辺6~8センチメートルの角穴がくり抜かれて標柱の底部がぴったりと入る大きさになっていますが、一隅が少し欠損していました。表土をわずか掘ってみると支持枠の真下に一辺46、厚さ15センチメートルのコンクリートのような盤石が現れました。上面は平らに整形されています。盤石は大きく下を確かめることは無理でしたが、地上の標石が表示標であり、別に本点として地中標があるならば、この盤石の下にあると考えられ、地元の方に機会があれば確かめていただくようお願いしました。この盤石は後ほど本点地中標の「蓋石」であることが分かりました。

再探訪から7ヶ月後、地元のHさんから蓋石の下に標石があるとの連絡があり3度目の現地探訪をし、底部まで掘削し全容を確かめました。地元のHさんとNさんにたいへんなご尽力をいただきました。

再探訪から7ヶ月後、地元のHさんから蓋石の下に標石があるとの連絡があり3度目の現地探訪をし、底部まで掘削し全容を確かめました。地元のHさんとNさんにたいへんなご尽力をいただきました。

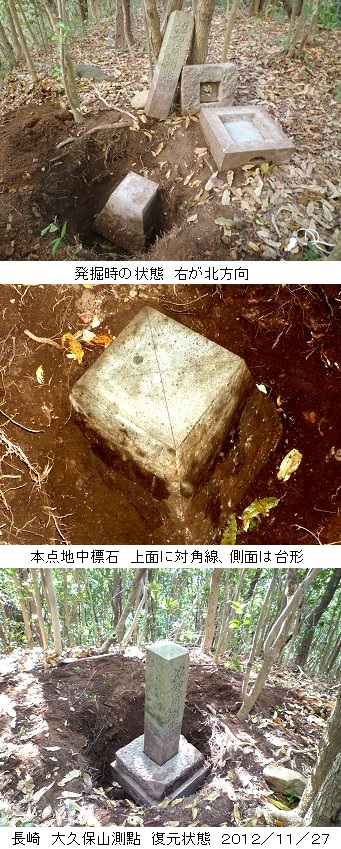

掘削の結果、この大久保山測點は上から地上に表示標、支持枠、地中に蓋石、本点の順に4段構成になっていることが分かりました。写真上段左からこの順、同下が本点です。材質はすべて安山岩と思われますが、支持枠だけはその表面がコンクリートのように整形され材質は不明です。それぞれの諸元は上から順につぎのとおりです。

表示標は一辺15センチメートル、全長75センチメートル、底部は一辺3~5、長さ4センチメートルの突起があります。支持枠は一辺40~42、厚さ10センチメートルの立方体で中心部に表示標が収まります。蓋石は一辺46、厚さ15センチメートルの立方体です。支持枠がこの上に載りますが固定はできません。裏面(底)には一辺28、深さ5センチメートルの窪みがあり、本点の頭部に被さるようになっています。また北東側面と南西側面には蓋を持ち上げるとき手の入る窪みがあります。本点は上面が一辺25、底面が一辺48、高さ40センチメートルの截頭方錐形で上面には南北方向と東西方向に細い対角線が刻されています。また底から21センチメートルまでは荒削りで、それ以上は整形されていました。

今回の掘削は道具と労力の可能な限り、また標石が傾いたり移動しないよう南東面は底まで他面は一部を掘削しましたが、側面には直径20センチメートル大の石が5~6個入っていました。掘削調査後は標石を復元し安全のために埋め戻しをしました。表示標と支持枠はもともと放置されていたので設置当初の向きは不明ですが収まりのよいように組み立てています。

表示標、支持枠、蓋石、本点の四段構成は京都の清水寺の表示標、蓋石、本点の三段構成と類似していますが本点の大きさは長崎の方がやや大きく、また蓋石と本点の重なり具合は長崎の場合は正方形両面が重なり合っているのにたいして、清水寺の場合は蓋石下面と本点上面が45度ずれて収まるように蓋石の窪みがあります。いずれにしても両者とも表示標や蓋石のあること、また対角線の刻み、截頭方錐形など内務省設置の標石の特徴をよく表しています。

大平山の測点

大平山の測点

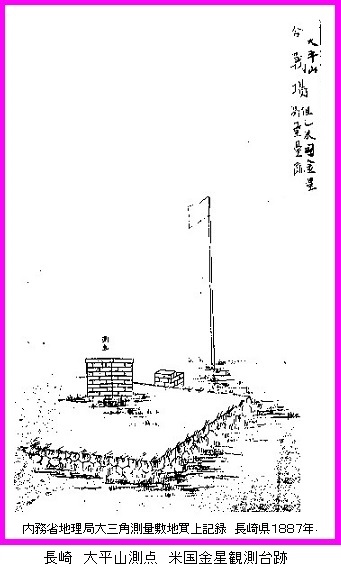

長崎歴史文化博物館が所蔵する「長崎縣庶務課地理掛事務簿」の「大三角測量敷地買上」の文書に「大平山(米国金星測量臺跡)」の測点位置について図面を含めた記録があります。1874年(明治7)12月9日に太陽、金星、地球が一直線にならび、金星が太陽の表面を横切るように見える、金星の太陽面通過という現象がおこりました。長崎ではフランス隊と米国隊が観測を試みました。1876年(明治9)、内務省地理局は米国隊の残した観測台を利用して測量を行いました。大浦の大平山(おおひらやま)は現在、星取山とも呼ばれていますが、記念碑や遺跡はありません。

そのほか都市の測量

そのほか当時、内務省による都市の測量は新潟と兵庫神戸があり、それぞれ内務省年報に記録されています。1876年(明治9)、新潟では底線(基線)と信濃川をはさみ22ヶ所の測点が設置され、神戸では湊川堤に底線を設定して14ヶ所の測点と2ヶ所の補点、17ヶ所の几号高低標(水準点)が設置され、三角測量と高低測量が行われています。[内務省:内務省第一回年報 量地ノ功程 1876 p594-595][内務省:内務省第二回年報 量地功程ノ事 1877 p429、p433]

館潔彦の「洋式日本測量野史」によると、内務省の年報を裏付けるように1876年(明治9)には神戸港と新潟港の三角測量が行なわれ、前者は小林一知が、後者は宮崎正謙、荒川重豊が担任し、いずれも三角点には永遠不朽の標石が埋設されたことになっていますが、まだ発見された情報はありません。[館潔彦:洋式日本測量野史 「三交會誌」 二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p282]

■Top of this Home Page

■Next Page

1873年(明治6)には「地租改正」の条例を公布し、地価に課税する地租制により、地租を地価の3パーセントとして地主である地券所有者から現金で収納しました。これにより政府は全国一律の基準で豊凶にかかわらず一定の収入が確保でき、国家の財政が安定しました。しかし小作人は従来の慣例どおりに小作料を収穫の現物で地主に納めましたが、高率の小作料であったため窮乏化しました。その後、1876年(明治9)頃から、西南戦争とほぼ同時期に地租改正反対一揆が熊本、大分、茨城、三重、愛知、岐阜などの各地で起こり、1877年(明治10)には地租は2.5パーセントに引き下げられました。地租改正作業は1880年(明治13)頃に山林、原野をのぞき一応、終了しました。地券は地租改正とともに一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更されました。この地券は「改正地券」といわれます。1886年(明治19)には登記法の実施により土地台帳が整備され、地券は廃止されました。国税総額にしめる地租の割合は1877年(明治10)の82.3パーセントから1882年(明治15)には64.0パーセントに落ちています。

1873年(明治6)には「地租改正」の条例を公布し、地価に課税する地租制により、地租を地価の3パーセントとして地主である地券所有者から現金で収納しました。これにより政府は全国一律の基準で豊凶にかかわらず一定の収入が確保でき、国家の財政が安定しました。しかし小作人は従来の慣例どおりに小作料を収穫の現物で地主に納めましたが、高率の小作料であったため窮乏化しました。その後、1876年(明治9)頃から、西南戦争とほぼ同時期に地租改正反対一揆が熊本、大分、茨城、三重、愛知、岐阜などの各地で起こり、1877年(明治10)には地租は2.5パーセントに引き下げられました。地租改正作業は1880年(明治13)頃に山林、原野をのぞき一応、終了しました。地券は地租改正とともに一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更されました。この地券は「改正地券」といわれます。1886年(明治19)には登記法の実施により土地台帳が整備され、地券は廃止されました。国税総額にしめる地租の割合は1877年(明治10)の82.3パーセントから1882年(明治15)には64.0パーセントに落ちています。

民部省による測量

民部省による測量

1895年(明治28)に大蔵省主税局長であった目賀田種太郎(めがた・たねたろう 1853~1926)は沖縄県諸制度改正方案取調委員に任命され、近代的な測量により土地整理事業を進めました。目賀田は1885年(明治18)頃から地租改正の不備を正すため、日本本土の地押調査を原則として平板測量で行うことを指導していました。沖縄では陸地測量部の三角測量網に四等三角点の標石を置き地籍測量に利用しようと計画しましたが、この時点で陸地測量部の三角測量網が沖縄まで延伸されていませんでした。しかし1898年(明治31)になって臨時沖縄県土地整理事務局が三角点を設置、翌年から沖縄県独自の三角測量が開始され、1903年(明治36)には土地整理事業は完成しました。目賀田は大学南校に在学中、米国留学を希望しハーバード法律学校で学んでいます。官僚で法学者でもあり、専修学校(現・専修大学)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の創始者の一人になっています。目賀田の墓所は大田区池上本門寺の五重塔東50メートルの桜の木から北へはいったところです。墓碑には「本覺院殿仁譲日種大居士」とあります。[故目賀田男爵伝記編纂会:男爵目賀田種太郎 1938 p248-251]、[小林茂:外邦図 中公新書 2011 p164-165]

1895年(明治28)に大蔵省主税局長であった目賀田種太郎(めがた・たねたろう 1853~1926)は沖縄県諸制度改正方案取調委員に任命され、近代的な測量により土地整理事業を進めました。目賀田は1885年(明治18)頃から地租改正の不備を正すため、日本本土の地押調査を原則として平板測量で行うことを指導していました。沖縄では陸地測量部の三角測量網に四等三角点の標石を置き地籍測量に利用しようと計画しましたが、この時点で陸地測量部の三角測量網が沖縄まで延伸されていませんでした。しかし1898年(明治31)になって臨時沖縄県土地整理事務局が三角点を設置、翌年から沖縄県独自の三角測量が開始され、1903年(明治36)には土地整理事業は完成しました。目賀田は大学南校に在学中、米国留学を希望しハーバード法律学校で学んでいます。官僚で法学者でもあり、専修学校(現・専修大学)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)の創始者の一人になっています。目賀田の墓所は大田区池上本門寺の五重塔東50メートルの桜の木から北へはいったところです。墓碑には「本覺院殿仁譲日種大居士」とあります。[故目賀田男爵伝記編纂会:男爵目賀田種太郎 1938 p248-251]、[小林茂:外邦図 中公新書 2011 p164-165]

棹地稲荷神社

棹地稲荷神社

都市の測量

都市の測量

東京の測量

東京の測量

当時、設置された三角点標石の一つは第二次大戦前には三田綱町の旧福沢邸(のち仁礼邸)に残存しており、日本で最古の三角点とされていましたが、現在は所在不明です。また測標(櫓)は、もともと木製であり撤去または朽ち果てていますが、当時の外国人が所持していたり、書籍として出版されている風景写真のなかに富士見櫓、愛宕山、須崎などが見られます。愛宕山の測標はフランス軍事顧問団(第二次)の工兵大尉クレットマン(Louis Kreitmann 1851~1914、後にエコール・ポリテクニーク総長)により撮影されています。[高木菊三郎:三角点の標識と標石の思い出「測量」日本測量協会 1959.3 p16]、[ニコラ・フィエヴェ・松崎碩子:ルイ・クレットマン・コレクション フランス士官が見た近代日本のあけぼの アイアールディー企画 2005 p32]、[マリサ・デ・ルッソ・石黒敬章:大日本全国名所一覧 イタリア公使秘蔵の明治写真帖 平凡社 2001 p31、159]

当時、設置された三角点標石の一つは第二次大戦前には三田綱町の旧福沢邸(のち仁礼邸)に残存しており、日本で最古の三角点とされていましたが、現在は所在不明です。また測標(櫓)は、もともと木製であり撤去または朽ち果てていますが、当時の外国人が所持していたり、書籍として出版されている風景写真のなかに富士見櫓、愛宕山、須崎などが見られます。愛宕山の測標はフランス軍事顧問団(第二次)の工兵大尉クレットマン(Louis Kreitmann 1851~1914、後にエコール・ポリテクニーク総長)により撮影されています。[高木菊三郎:三角点の標識と標石の思い出「測量」日本測量協会 1959.3 p16]、[ニコラ・フィエヴェ・松崎碩子:ルイ・クレットマン・コレクション フランス士官が見た近代日本のあけぼの アイアールディー企画 2005 p32]、[マリサ・デ・ルッソ・石黒敬章:大日本全国名所一覧 イタリア公使秘蔵の明治写真帖 平凡社 2001 p31、159]

江戸城天守台跡の測点

江戸城天守台跡の測点

東京愛宕山の測点

東京愛宕山の測点

池はいったん取り壊され,標石も一時的に撤去されましたが、2024年(令和6)はじめには、ほぼ以前の位置に池が再生され、元の標石も再設置されました。池の水が澄んでおり、標石上面は水面上に、露出している状態が分かります。

池はいったん取り壊され,標石も一時的に撤去されましたが、2024年(令和6)はじめには、ほぼ以前の位置に池が再生され、元の標石も再設置されました。池の水が澄んでおり、標石上面は水面上に、露出している状態が分かります。

三田綱町の測点表示標

(国土地理院撤去標石展示品)

三田綱町の測点表示標

(国土地理院撤去標石展示品)

内務省測点保護蓋

(国土地理院撤去標石展示品)

内務省測点保護蓋

(国土地理院撤去標石展示品)

横浜の測量

横浜の測量

清水寺に残る「測點」は「明治八年」と刻字されており、この三角網図にある清水寺の標石と考えられます。わたしは、この27ヶの三角点設置位置周辺を3年がかりで調査しましたが、清水寺以外に標石は見つかっていません。吉田山では×印のある標石がありましたが、内務省のものかどうか確証はありません。六角堂の古い写真で見られるように東寺や八坂の塔は先端をそのまま三角点として利用され、他の地点では都市化がすすみ埋没または撤去されたものと思われます。また当時、測量官が京都御所に立入る必要があり、内務卿から太政大臣をへて京都府へ支障なく取り計らうよう下達がありました。これには標旗の設置については記述がありますが、標石のことは触れられていません。「京都三角網素圖」には京都御所にも三角点がありますが標石は設置されなかったのかもしれません。[太政官:京都御所内ヘ測量官員立入伺 公文録 明治7年九月 内務省伺(二) 1874]

清水寺に残る「測點」は「明治八年」と刻字されており、この三角網図にある清水寺の標石と考えられます。わたしは、この27ヶの三角点設置位置周辺を3年がかりで調査しましたが、清水寺以外に標石は見つかっていません。吉田山では×印のある標石がありましたが、内務省のものかどうか確証はありません。六角堂の古い写真で見られるように東寺や八坂の塔は先端をそのまま三角点として利用され、他の地点では都市化がすすみ埋没または撤去されたものと思われます。また当時、測量官が京都御所に立入る必要があり、内務卿から太政大臣をへて京都府へ支障なく取り計らうよう下達がありました。これには標旗の設置については記述がありますが、標石のことは触れられていません。「京都三角網素圖」には京都御所にも三角点がありますが標石は設置されなかったのかもしれません。[太政官:京都御所内ヘ測量官員立入伺 公文録 明治7年九月 内務省伺(二) 1874]

清水寺の測點

清水寺の測點

標石は全体が地中80センチメートル程度埋まっていましたが、発掘時には底部に深さ50センチメートル、直径7センチメートル程度の穴が4本ありました。発掘の後、穴がふさがれるのを防ぐため、とりあえず新聞紙をまるめて入れてあります。もし基礎を補強するために木杭が打ち込まれたとすれば、その残骸はあるはずですが空洞になっています。この穴の目的は分かりません。

標石は全体が地中80センチメートル程度埋まっていましたが、発掘時には底部に深さ50センチメートル、直径7センチメートル程度の穴が4本ありました。発掘の後、穴がふさがれるのを防ぐため、とりあえず新聞紙をまるめて入れてあります。もし基礎を補強するために木杭が打ち込まれたとすれば、その残骸はあるはずですが空洞になっています。この穴の目的は分かりません。

仁王門の改修工事は2003年(平成15)末までかかりましたが、それまでに発掘された標石は元どおりに埋設されています。ただし後年の破損、分解を防ぐため最上部の表示標と蓋石はボルトで固定され、さらに蓋石は一辺56センチメートルの正方形、床上6センチメートルの黒い新設基盤の上に載せられました。埋設地点近くには国土地理院により説明板も設置されました。

仁王門の改修工事は2003年(平成15)末までかかりましたが、それまでに発掘された標石は元どおりに埋設されています。ただし後年の破損、分解を防ぐため最上部の表示標と蓋石はボルトで固定され、さらに蓋石は一辺56センチメートルの正方形、床上6センチメートルの黒い新設基盤の上に載せられました。埋設地点近くには国土地理院により説明板も設置されました。

国土地理院により設置された説明板には英国の技術を導入して京都市街地図を作成するために設置された基準点であること、標石の上端に刻まれている対角線の中心が基準であること、清水寺からは高瀬七条上ル、六角堂、聖護院村に設置された基準点を視準して測量した、などと解説されています。

国土地理院により設置された説明板には英国の技術を導入して京都市街地図を作成するために設置された基準点であること、標石の上端に刻まれている対角線の中心が基準であること、清水寺からは高瀬七条上ル、六角堂、聖護院村に設置された基準点を視準して測量した、などと解説されています。

茨城県つくば市にある国土地理院「地図と測量の科学館」の「地球ひろば」には内務省の標石や現行の基準点などともに、清水寺に設置された標石最上部の表示標の複製品が展示されています。

茨城県つくば市にある国土地理院「地図と測量の科学館」の「地球ひろば」には内務省の標石や現行の基準点などともに、清水寺に設置された標石最上部の表示標の複製品が展示されています。

京都吉田山の標石

京都吉田山の標石

京都市上下水道局には嶋田道生(しまだ・どうせい1849~1925)の測量による二千分一の地図「琵琶湖疏水蹴上白川間通水路目論見實測圖」があり吉田山の山頂より南寄りのところに赤い三角の印があり、これは標石の位置と一致すると思われます。琵琶湖疏水の測量では内務省の京都三角測量の成果を利用していますから内務省が設置した吉田山の三角点が載っていることは頷けます。この実測図は2010年(平成22)琵琶湖疏水記念館特別展「疏水分線の移り変わり」で展示されたものです。

京都市上下水道局には嶋田道生(しまだ・どうせい1849~1925)の測量による二千分一の地図「琵琶湖疏水蹴上白川間通水路目論見實測圖」があり吉田山の山頂より南寄りのところに赤い三角の印があり、これは標石の位置と一致すると思われます。琵琶湖疏水の測量では内務省の京都三角測量の成果を利用していますから内務省が設置した吉田山の三角点が載っていることは頷けます。この実測図は2010年(平成22)琵琶湖疏水記念館特別展「疏水分線の移り変わり」で展示されたものです。

淀小橋址(京都の水準測量)

淀小橋址(京都の水準測量)

大阪の測量

大阪の測量

広島の測量、江波皿山の測點

広島の測量、江波皿山の測點

天門峰の測点

天門峰の測点

大久保山の測点

大久保山の測点

初探訪から6年後の2012年(平成24)4月に再訪し支持枠を確かめました。表示標から登山道を挟んで南西3メートルの地点で半分、落葉に隠れていました。一辺40~42、厚さ10センチメートルの立方体で中心部に一辺16、深さ5センチメートルの角穴が、さらに一辺6~8センチメートルの角穴がくり抜かれて標柱の底部がぴったりと入る大きさになっていますが、一隅が少し欠損していました。表土をわずか掘ってみると支持枠の真下に一辺46、厚さ15センチメートルのコンクリートのような盤石が現れました。上面は平らに整形されています。盤石は大きく下を確かめることは無理でしたが、地上の標石が表示標であり、別に本点として地中標があるならば、この盤石の下にあると考えられ、地元の方に機会があれば確かめていただくようお願いしました。この盤石は後ほど本点地中標の「蓋石」であることが分かりました。

初探訪から6年後の2012年(平成24)4月に再訪し支持枠を確かめました。表示標から登山道を挟んで南西3メートルの地点で半分、落葉に隠れていました。一辺40~42、厚さ10センチメートルの立方体で中心部に一辺16、深さ5センチメートルの角穴が、さらに一辺6~8センチメートルの角穴がくり抜かれて標柱の底部がぴったりと入る大きさになっていますが、一隅が少し欠損していました。表土をわずか掘ってみると支持枠の真下に一辺46、厚さ15センチメートルのコンクリートのような盤石が現れました。上面は平らに整形されています。盤石は大きく下を確かめることは無理でしたが、地上の標石が表示標であり、別に本点として地中標があるならば、この盤石の下にあると考えられ、地元の方に機会があれば確かめていただくようお願いしました。この盤石は後ほど本点地中標の「蓋石」であることが分かりました。

再探訪から7ヶ月後、地元のHさんから蓋石の下に標石があるとの連絡があり3度目の現地探訪をし、底部まで掘削し全容を確かめました。地元のHさんとNさんにたいへんなご尽力をいただきました。

再探訪から7ヶ月後、地元のHさんから蓋石の下に標石があるとの連絡があり3度目の現地探訪をし、底部まで掘削し全容を確かめました。地元のHさんとNさんにたいへんなご尽力をいただきました。

大平山の測点

大平山の測点