全国三角測量の開始

1875年(明治8)、内務省地理寮が相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸、上野、下野(以上江戸時代の令制国名)の八ヶ国を対象にし「関八州大三角測量」開始し、1878年(明治11)には内務省地理局(地理寮が改称)が「関八州大三角測量」を「全國三角測量」に改称し全国に拡張した三角測量が開始されました。この測量でつかわれた測量の基準点である三角点は「測点」と呼ばれましたが、「大三角測量」という名称から「大三角点」ということがあります。[内務省:内務省第二回年報三(復刻版 三一書房 1983 p74)]、[内務省地理局:例規類纂 第二巻 p127(地理局議定 明治11年2月21日)]

1878年(明治11)、三角測量の開始にあたり、三角形の一辺となる基線が下野(しもつけ、栃木県)の那須野ヶ原に「那須基線」として設定されましたが、基線の長さを正確に測量する基線測量に先立って前年から、測点の位置を定める選点が開始され、すでに26ヶ所が選点されていました。1881年(明治14)には76ヶ所に拡大されています。[内務卿:内務卿第四回年報附録、地理局第四回年報 1879(復刻版 三一書房 1983 p309)]、[内務卿:内務卿第六回年報(復刻版 三一書房 1984 p25)]

館潔彦が著した「洋式日本測量野史」によると、1878年(明治11)に下野の白山(現・栃木県茂木町松倉山、一等三角点「白山」)で初めて観測を施行、三浦省吾と関野修蔵が担当しました。以降、1882年(明治15)までの測点と測量技術者はつぎのとおりです。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十二號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p333-334]

(表) 内務省による全国三角測量の測点と測量技術者

西暦 和歴 全国三角測量測点名(または令制国名) 測量技術者

1878 明治11 白山(下野) 三浦省吾、關野修蔵 1879 明治12 基線南北端、八溝山、那須岳 關大之、竹村五郎 羽黒山、八幡山、高原山、金北山、東教山 大川通久、真田義啓 高給山、磯ノ浜、高神村、筑波山 浅野永好 1880 明治13 天城山、鹿野山、丹澤山 浅野永好、二見鏡三郎 晃石山、男體山、赤城山、落合村 關大之、八木橋則正 博士山、浅草岳、十寶山 館潔彦、眞田義啓 駒ヶ岳、割引山 三輪昌輔 1881 明治14 高天神山、板部村、八高山、大無間山 關大之、水野秋尾 龍爪山、愛鷹山、毛無山 浅野永好 日本平、松ヶ崎ほか2点の選点 舘潔彦、八木橋則正 越前、能登、加賀、美濃などの選点 三輪昌輔、荒川重豊 遠江、三河の選点、三方原基線の選定 木村世徳 1882 明治15 神谷村、神石村 浅野永好 雲取山、立科山 關大之、水野秋尾 白髪岩、米山 舘潔彦、八木橋則正 蓮花山、黒峰 三輪昌輔、荒川重豊、 国師岳、岩菅山 二見鏡三郎、木村世徳

1882年(明治15)には関東を中心として信越、中部までの約100ヶ所に三角点の選点がおわり、そのうち半数が実測されました。三角点での角観測は12インチ経緯儀では70回から120回、18インチ経緯儀では60回と定め、観測1組につき定夫3名、常傭夫6名としています。当時は主として両野、常磐、信越方面であったため、汽車、船の便を欠き、街道には車馬はありましたが、担荷の業は減少しており、重量物運搬は困難を極めました。このため幕府時代の道中師(飛脚)にも扱わせています。各種測器の総重量は約70貫、1人7貫、1里につき賃金6銭、これに当たる人夫6名でしたが、これらの人夫には平素、回光儀の使用を熟練させ、運搬以外は1日30銭で常傭夫として採用しました。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十二號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p332-333]

高木菊三郎によれば内務省の設置した三角点標石には「国家的保護を表徴するために、銀の十字を象眼したものであった」とあります。しかし現状では確認できません。金属の銀が標石表面の薄くて細い溝に嵌入(かんにゅう)できるかは疑問です。辰砂(しんしゃ)から採れる水銀朱と呼ばれる硫化水銀ならば、朱色顔料として塗布することは可能です。内務省の標石の刻印に朱色がつかわれている例があります。[高木菊三郎:日本に於ける地図測量の発達に関する研究 風間書房 1966 p63]、[上西勝也:明治初期の神奈川県における外国人遊歩規程測量 「地理学評論」81巻8号 日本地理学会 2008 p667]

内務省地理局の三角測量は本格的なもので1884年(明治17)、三角測量事業は参謀本部測量局に引き継がれますが、一等三角点のうち関東・中部地方のものは大部分、地理局の三角点がそのまま引き継がれているようです。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p77]

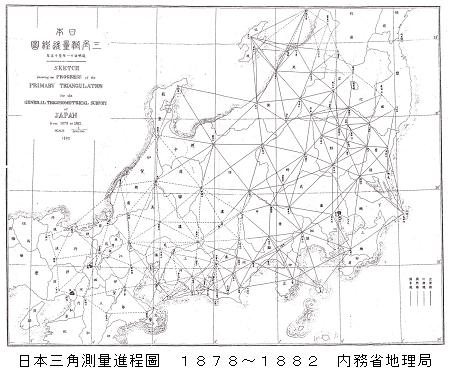

下の図は1878年(明治11)から1882年(明治15)の間に内務省地理局でおこなわれた測量の三角網図「日本三角測量進程圖」です。公文書としての三角網図はあるはずですが、所在不明です。[二見鏡三郎:量地學一班附本邦三角測量ノ實況 理學協會雑誌 第二輯 第九巻 理學協會 1884 p124]

この図にあらわれた三角点の位置の大部分に後年、参謀本部により一等三角点として新しい標石が設置されており、古いものを見ることは稀です。このころの標石の形状は角錐の頭部を平らにした載頭方錐形(せっとうほうすいけい、方錐体の上部を平面で切り取った下部を表し、角錐台形ともいわれます。)といわれ「内務省地理局」、「原三角測點」などと刻字され東京都の雲取山、新潟県の米山、群馬県の白髪岩(赤久縄山の西)の3ヶ所に現在なお残っているのが確認されています。

後年、内務省から参謀本部に引継がれた三角点についてはつぎの例に見られるように初期の「一等三角点の記」や文献に記述があります。[飯島仁:西上州・白髪山で見つけた原三角測点 岳人 653号 2001.10 東京新聞出版局 2001 p87]

「晃石山」(「 」内は二見論文付録の三角網図にみられる点名で以下おなじ)は点の記に標石の詳細が記されています。1880年(明治13)、地理局測量課により截頭方錐形の標石が埋設され、1902年(明治35)時点では五寸方形で上面に対角線が彫られた地中標があり、その上に蓋石、盤石を載せ、さらに三角点標石を設置したようです。地上標は駐在所巡査に保管を託したとあります。現在は地中標、地上標とも所在不明です。

「筑波山」は点の記によると、1878年(明治11)に地理局により設置され、山頂の大石に十字の刻印があることが記載されています。現在の三角点標石ちかくにある十字の刻印はこれではなく、旧山林局の界標のようです。1899年(明治32)には現行の三角点標石が設置されており、岩盤にあった十字刻印のところを掘削して埋設されたと思われます。

「落合村」は点の記によると、1900年(明治33)、二等三角点「落合」の標石として削り直し設置されましたが、1919年(大正8)に土地所有者の要望で低下改埋されました。この際、二尺四方、高さ三尺の柱石を中間で切断し上部を改埋したと記されています。現在は位置もかわり、元の標石は廃棄されたようです。このように内務省が設置した標石を再利用した例としては、1902年(明治35)に設置された東京の三等三角点「愛宕山」の盤石として利用したことが点の記にも見られます。同「二番台場」にも記載があるようです。

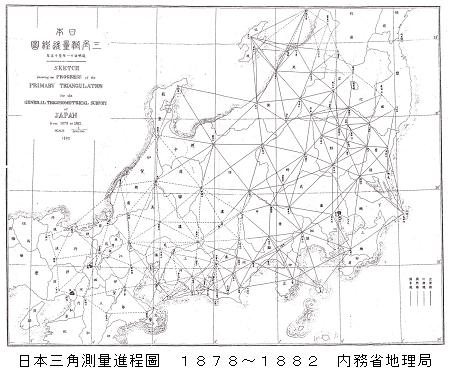

「鹿野山」は点の記によると、1880年(明治13)内務省地理局により設置、観測、1883年(明治16)に参謀本部により一等三角点として新たに設置されています。この一等三角点は1958年(昭和33)に地理調査所によって現在の標石に改埋されましたが、その際、かつて内務省により埋設されたガラス瓶入りの角観測記録紙片が盤石の傍で発掘されました。「内務省地理局測量課員内務三等属浅野永好 地理局御雇二見鏡三郎」が施業したこと、この地点の緯度、大島、天城山、丹沢山、下落合、筑波山、高神、観音崎灯台の角観測値、観音崎灯台への真方向などが記されています。

「鹿野山」は点の記によると、1880年(明治13)内務省地理局により設置、観測、1883年(明治16)に参謀本部により一等三角点として新たに設置されています。この一等三角点は1958年(昭和33)に地理調査所によって現在の標石に改埋されましたが、その際、かつて内務省により埋設されたガラス瓶入りの角観測記録紙片が盤石の傍で発掘されました。「内務省地理局測量課員内務三等属浅野永好 地理局御雇二見鏡三郎」が施業したこと、この地点の緯度、大島、天城山、丹沢山、下落合、筑波山、高神、観音崎灯台の角観測値、観音崎灯台への真方向などが記されています。

「都田村」と「神ヶ谷」はそれぞれ三方原基線北端と南端です。ともに地中点心(金属指標)が設置されているので構造が複雑ですが、1910年(明治43)に一等三角点標石の盤石(下方盤石)として使用されているようです。館潔彦などの文献によれば基線両端に三尺立方の標石を埋め、その中心に銀を嵌入し十字を刻したと記載されています。しかし現状では確認できません。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十二號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p335] [高木菊三郎:日本地図測量小史 1932 p98 館文献を引用か]

これらの消息は断片的な記録ですが、原三角測点はそのまま現場にあるもの以外に地図などに幾分かは名残を留めていることがわかります。原三角測点が記載されていると思われる地図として参謀本部陸軍部測量局二十万分一輯製図には、かなりの点の記号と標高が載っています。例をあげると明治二十年輯製、第一軍管甲斐國西山梨郡「甲府」では雲取山が△に・のある記号で2017と標高が記載されています。また同、常陸國東茨城郡「水戸」では筑波山がやはり△に・で876の標高が記載されています。

これらの事例のように参謀本部が設置した一等三角点の点の記から内務省が設置した三角点がどのようなものであったか、ある程度わかるものがあります。参謀本部による一等三角測量当時の観測手簿には、たとえば「国師岳Ⅰ」や「毛無山」のように同一地点にある参謀本部の観測点と内務省の三角点、双方の方位、距離などの位置関係を測定した記録があります。しかし観測後は内務省の標石を撤去してその位置に参謀本部の標石を埋設したようです。このことから内務省の測量成果が参謀本部による測量で活かされたことがわかります。

また陸地測量部二万分一迅速測図には三角点の記号と標高が記載されているものがあります。記号、標高とも記載されている場合と標高または記号の一方のみ記載されている場合があります。農商務省地質局の二十万分一地図にも三角点の記号と標高が記載されています。たとえば明治二十年発行の「甲府」図幅(京都大学付属図書館蔵)では雲取山が黒く塗りつぶされた△と2001.4メートル(現在は2017.1メートル)の標高値が読み取れます。この地図は英文のものも発行されています。これらの地図上に記載された三角点が原三角測点であったという確証はありません。

内務省による測量事業は1883年(明治16)まで継続され、参謀本部に移行されましたが、技術者や予算が少なかったこともあり、たいへんな労苦にもかかわらず本格的な成果は得られませんでした。「関八州大三角測量」から「全國三角測量」への拡張も、もともと基線は那須野ヶ原に設定されたのですが、そのとき用いた基線尺はかつて開拓使が使用した米国製二等三角測量用であり、三角網を全国に拡張して測量をするには不十分であったともいわれています。内務省による全国測量の成果は公式記録ではありませんが、一部の測点について那須基線南端の実測値を基準にしベッセル楕円体に準拠した経緯度と測点間の距離、方位の測量成果が残っています。[二見鏡三郎:本邦三角測量の實況 理學協會雑誌 第九巻 理學協會 1884 p138]

雲取山の原三角測點

雲取山の原三角測點

この測点は東京都奥多摩町の雲取山山頂にあります。雲取山は標高2017.1メートルの東京都最高峰ですが、山頂は東京、山梨、埼玉の3都県境にあたり、測点の位置は東京都水道局の所有地になっています。JR青梅線「奥多摩」から西へ11キロメートルにある鴨沢まではバスを利用し、鴨沢から徒歩で七ツ石山をへて6時間で到達できます。頂上は開けており富士山、南アルプス、奥秩父の山々を望むことができます。雲取山から北へ三峰(みつみね)までは古くから三峰への参詣路とされ、快適な登山道が整備されています。

1883年(明治16)に内務省地理局によって「全國三角測量」の一環として原三角測點が設置されました。このことは1886年(明治19)の「大瀧村々誌下調」にもつぎのように載っています。「雲採山 所在 村ノ南部 形状孤立シテ西ハ天日山ニ連リ東南ハ都留郡丹波山村ニ接ス(中略)今地理局ニテ測量臺ヲ置カル」[大滝村:大滝村誌 資料編一 大滝村 1971 p127]

雲取山山頂には現在3個の測量標石が隣り合っており、そのうち1個は現行の一等三角点「雲取山」(東京都奥多摩町)の載頭方錐形標石です。この位置から北へ2メートル離れたところに原三角測點の載頭方錐形標石、さらに西へ上面中心間60センチメートルに小さい載頭方錐形標石ががあります。写真でこの位置関係がわかりますが、さらに一等三角点と原三角點の間には1998年(平成10)に国土地理院が設置した茶色の大理石でできた説明板があります。

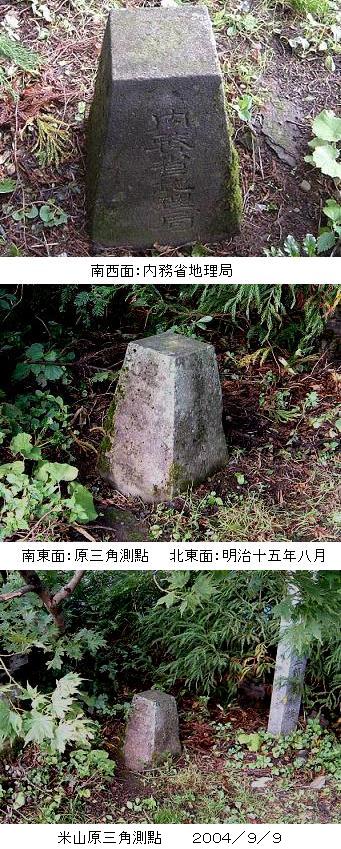

原三角測點は上辺24センチメートル、下辺36センチメートル、地上高さ40センチメートルあり上面には対角線が×印に刻み込まれ南面には「原三角測點」東面には「明治十五年十二月 内務省地理局」と刻字されています。初期の点の記によれば内務省地理局によって選定されたのが1882年(明治15)で標石が埋定されたのが1883年(明治16)になっています。

小さい方の標石は上辺19センチメートル、地上高さ19センチメートルあり、上面には対角線が×印として刻まれていますが、側面には刻字はありません。この標石の役割は不明です。原三角測點に異常があった場合の予備として設置された補助点ともいわれていますが、この標石がもともと地中に埋設された原三角測點の本点であり、「原三角測點」と刻字のある大きい方の標石は本点の地上に設置された表示標とも考えられます。

米山の原三角測點

米山の原三角測點

米山(よねやま)は新潟県柏崎市と上越市の境界にある標高992.6メートルの山で、JR信越本線「柏崎」の南西11キロメートルに位置します。山麓の大平(おおだいら)集落から登りますが、林道が頂上直下まであり、終点から木の階段などで整備された登山道を徒歩40分で到達できます。林道は車通行止めの時期があります。三角点標石は最高点にはなく、薬師堂前の石段下の広場にあり、さらに石段下には立派な山小屋があります。展望は日本海、柿崎、柏崎方面が望めます。

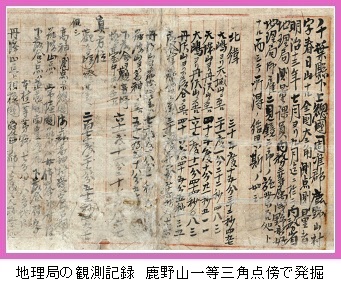

頂上の薬師堂から向かって右(西)の茂みのなかに原三角測點があります。上辺15.5センチメートル、下辺27センチメートル、地上高さ36センチメートルの載頭方錐形標石で上面にあるはずの対角線は磨耗したのか見られません。南東面には「原三角測點」、北東面には「明治十五年八月」、南西面には「内務省地理局」と刻字されています。北西面には刻字はありません。

原三角測點から直線距離で東南7メートル程度で、薬師堂の石段を下りた広場には現行の一等三角点「米山」(上越市柿崎区下牧)があります。さらに3メートル南の位置に原三角測點の補助点あるいは、これが本点と思われる標石があります。上辺9センチメートル、下辺12センチメートル、地上高さ21センチメートルで上面には東西、南北方向に対角線が刻印されています。側面は荒削りで刻字は見当たりません。

原三角測點から直線距離で東南7メートル程度で、薬師堂の石段を下りた広場には現行の一等三角点「米山」(上越市柿崎区下牧)があります。さらに3メートル南の位置に原三角測點の補助点あるいは、これが本点と思われる標石があります。上辺9センチメートル、下辺12センチメートル、地上高さ21センチメートルで上面には東西、南北方向に対角線が刻印されています。側面は荒削りで刻字は見当たりません。

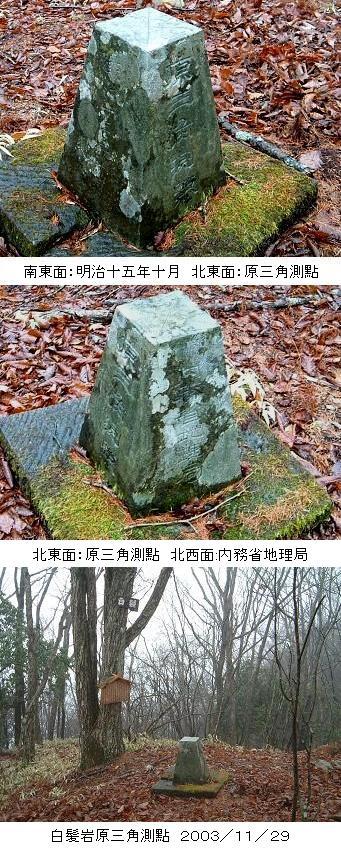

白髪岩の原三角測點

白髪岩の原三角測點

白髪岩の所在地は群馬県藤岡市上日野の山林で、標高約1512メートルの稜線上にあります。秩父鉄道の「秩父」から北西30キロメートルに位置しますが、現地へは群馬県万場町役場の西から御荷鉾(みかぼ)スーパー林道の塩沢峠へ登り、林道を西へ赤久縄山(あかくなやま)登山口をへて杖植峠(つえたてとうげ)手前の藤岡市、下仁田町境界(ここまでは車で到達可能)に沿って北東の尾根を登ります。尾根は稲含山(1370メートル)への踏み跡がありますが、原三角測點はこの登山道から少しはなれ、道もないため長年、登山者には目にとまらなかったと思われます。二万五千分一地形図「神ヶ原」では、ちょうど1499と1461の標高点の中間ピークにあたり、ピーク手前には白髪岩とよばれるにふさわしい岩塊があります。林道からは徒歩1時間たらずで到達できます。

白髪岩の原三角測點も雲取山とおなじく内務省地理局によって「全國三角測量」の一環として設置されました。1887年(明治20)、参謀本部陸軍部測量局発行(輯製製版)の二十万分の一「長野」(第一軍管)の地図には白髪岩の名称が1512メートルの標高値とともに記載されています。内務省による全国三角測量のあと、陸地測量部により一等三角点が設置されている場合がおおいのですが、白髪岩の場合はほかの三角点との視通の関係か、この位置ではなく東南東2.6キロメートルの赤久縄山に一等三角点が設置されています。このため、白髪岩の測點は登山や地理関係の人たちには知られていなかったようですが、2001年(平成13)春に群馬県甘楽町の天野若男氏によりみつけられ、その後、埼玉県深谷市の飯島仁氏により詳細な調査報告が雑誌に紹介され、現在は「山と高原地図 西上州」にも掲載されています。[飯島仁:西上州・白髪山で見つけた原三角測点 「岳人」653 東京新聞出版局 2001.11 p87-90][飯島仁:原三角測点「白髪岩」と地図 「地図ニュース」350 日本地図センター 2001.11 p20-22]

原三角測點は上面一辺15.5センチメートル、下面一辺25センチメートル、盤石上高さ40センチメートルの載頭方錐形標石で上面には×印が東西南北の方向の対角線として刻み込まれています。北東面には「原三角測點」南東面には「明治十五年十月」、北西面には「内務省地理局」と刻字され南西面はなにもありません。この標石は一辺61センチメートル(中央で二分割、くさび2ヶ所)、地上厚さ10センチメートルの盤石に載せられています。雲取山や米山の原三角測點のように別の小型標石はみあたりません、しかし北15メートルの尾根上の位置には近年設置されたとおもわれる「山 図根点 公共」と刻字のある標石がありました。このことから営林署(現・森林事務所)では原三角測點の存在を以前からわかっていたものとおもわれます。探訪当日は小雨のため展望は得られませんでしたが、周囲はアセビなどの潅木で東は急斜面、西はカラマツの林でした。標石のそばには地元の土地家屋調査士会によって掲げられた説明板もみられました。