明治新政府による地誌

明治新政府による地誌

明治新政府による地誌

明治新政府による地誌

地誌は各地の自然、文化、経済、歴史などを記述したもので、日本では奈良時代に編集された「風土記」が最古とされています。明治新政府は国土把握のため、太政官正院地誌課を新設し「皇国地誌」と題した地誌の編纂を計画し、地誌課長として塚本明毅(つかもと・ あきかた 1833~1885)が起用され、各府県へ調査報告を命じました。明毅の読みを「あきたけ」とした文献が多く見受けられますが、正しくは「あきかた」です。塚本は幕臣の子息で、昌平黌に学び、長崎海軍伝習所の第一期生として数学・測量などを習得しました。小笠原の測量にも従事し、松岡盤吉(まつおか・ばんきち 生年不明~1871)らとともに小笠原母島図を作成しています。維新後は沼津兵学校頭取に就任し、新政府では、1872年(明治5)の改暦事業を行い、正院、内務省などで「皇国地誌」をはじめ「日本地誌提要」、異なる暦法による暦日の対比表「三正綜覧」(さんせいそうらん、)などの編集に従事しました。塚本の墓所は新宿区新宿2-15-18、地下鉄「新宿三丁目」C7出口から東へ100メートルの成覚寺(じょうがくじ)にあります。山門から右側の墓地に入ってすぐのところです。[塚本学:塚本明毅 ミネルヴァ書房 2012 p1、69-71]

皇国地誌の編纂業務は1874年(明治7)、内務省の発足にともない同省地理寮に管轄が移り、のち太政官修史館などをへて、1878年(明治11)に内務省地理局に移管されました。この間、ウィーン万国博覧会に出展するため簡略した「日本地誌提要」が編纂されましたが、地理局では皇国地誌を「大日本国誌 安房 第三巻」として刊行しただけで、1890年(明治23)には帝国大学文科大学に移管されました。1893年(明治26)には事業そのものが停止になります。当時の地誌草稿や資料が残存されている府県もあります。地理局地誌課では1878年(明治11)から1887年(明治20)にかけて實測東京全圖、大日本國全圖、大日本府縣分轄圖などが作成されていますが、これらは伊能図を編集したもののようです。

大日本地名辞書

大日本地名辞書

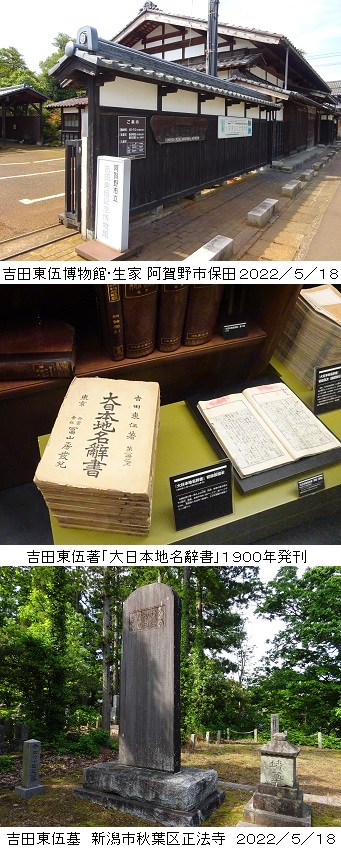

新政府による地誌の編纂事業は1893年(明治26)に中止され、その後、民間個人によって編集されています。吉田東伍(よしだ・とうご 1864~1918、歴史地理学者、新潟県出身)は「大日本地名辭書」の編纂者として知られています。新政府の地誌編纂事業を独力で継ごうという意思の表れでもありました。13年間で編集した「大日本地名辞書」は文字数1200万字、取り上げられた地名4万千項目あります。1900年(明治33)に第一冊上が出版されています。地誌は、地方ごとの自然、文化、経済、歴史などを記述したものですが、「大日本地名辞書」は全国的地誌といえます。1992年(平成4)に「増補大日本地名辭書」として全8巻が冨山房から刊行されています。吉田がこの地誌のもととなる資料をどのようにして収集したかは不詳ですが、東京帝国大学教授、坪井九馬三(つぼい・くめぞう 1859~1936 帝国大学文科大学長)を介して政府の秘本になっている地誌類を閲覧したという説もあります。[千田稔:地名の巨人・吉田東伍 角川書店 2003 p138]

1997年(平成9)には新潟県阿賀野市保田1725-1に吉田東伍記念博物館が開館されました。JR磐越西線「五泉」の北東10キロメートルところで、バスがあります。この博物館は吉田の生家である旗野(吉田の旧姓)家に併設されており、大日本地名辭書のほか、多くの資料が展示されています。吉田東伍の次男、吉田千秋(よしだ・ちあき 1895~1919)に関する展示も見られます。吉田千秋は「琵琶湖周航の歌」の原曲「ひつじぐさ」の作曲者として知られています。また吉田の墓所は新潟市秋葉区秋葉一丁目9-1の正法寺(しょうぼうじ)にあります。新津高校に隣接しておりJR「新津」から南東へ1.5キロメートルのところです。吉田の墓は本堂右奥の墓地中央通路の右にある小高いところで、巨大な墓碑がすぐ目につきます。