写真測量の技術は19世紀後期に台頭しました。はじめは地上で撮影した写真を地上測量の補助手段としてつかわれましたが、航空機の開発とともに空中写真測量が導入されました。測量業界では「航空写真」といわれることが多いようですが、国土地理院では「空中写真」といいます。航空機が進歩するまで、気球で写真測量をしたこともあったからでしょうか。気球による空中写真は、すでに明治初期から行われていますが、航空機による撮影は明治末期からになります。

写真測量の技術は19世紀後期に台頭しました。はじめは地上で撮影した写真を地上測量の補助手段としてつかわれましたが、航空機の開発とともに空中写真測量が導入されました。測量業界では「航空写真」といわれることが多いようですが、国土地理院では「空中写真」といいます。航空機が進歩するまで、気球で写真測量をしたこともあったからでしょうか。気球による空中写真は、すでに明治初期から行われていますが、航空機による撮影は明治末期からになります。

空中写真測量

写真測量の技術は19世紀後期に台頭しました。はじめは地上で撮影した写真を地上測量の補助手段としてつかわれましたが、航空機の開発とともに空中写真測量が導入されました。測量業界では「航空写真」といわれることが多いようですが、国土地理院では「空中写真」といいます。航空機が進歩するまで、気球で写真測量をしたこともあったからでしょうか。気球による空中写真は、すでに明治初期から行われていますが、航空機による撮影は明治末期からになります。

写真測量の技術は19世紀後期に台頭しました。はじめは地上で撮影した写真を地上測量の補助手段としてつかわれましたが、航空機の開発とともに空中写真測量が導入されました。測量業界では「航空写真」といわれることが多いようですが、国土地理院では「空中写真」といいます。航空機が進歩するまで、気球で写真測量をしたこともあったからでしょうか。気球による空中写真は、すでに明治初期から行われていますが、航空機による撮影は明治末期からになります。

空中写真測量は二次元平面の空中写真から三次元空間の位置情報を引き出し、地形や地物を測定します。空中三角測量(航空三角測量)ともいいます。測定結果を地図の図形にする「図化」は大正後期から千葉県の下志津陸軍飛行学校で、当初は研究として実施されました。当時はドイツのツアイス、米国のフェアチャイルドのカメラがつかわれました。

空中写真測量は戦後は一時中断されましたが、1952年(昭和27)頃に再開され、米軍から空中写真の提供や新たに図化機の設置などを積極的に行い、地形図の作成に寄与しました。二万五千分一地形図は1978年(昭和53)に全国整備が完了しています。五万分一地形図の作成は1895年(明治28)頃からはじめられ、全国の地形図が刊行されるまで30年間かかりました。しかし二万五千分一地形図の作成は五万分一にくらべて地図紙面でも4倍の作業量になりますが、期間は五万分一よりも少なく25年間ですんでおり、空中写真測量による効率化が寄与しています。

民間でも古くから航空写真による地図が作成されています。日本最古の航空写真地図は1933年(昭和8)博文館が刊行した「大東京鳥瞰写真地図」で日本空中作業合資会社が撮影、2004年(平成16)海上保安庁海洋情報資料館でみつかりました。[日経新聞:日本最古の航空写真地図 日経新聞 2004.7.3]

国土地理院の空中写真はすべて公開されており閲覧は無料で複製は有料で入手可能です。隣り合う写真の被写体の範囲を60パーセントずつオーバーラップして、またコース間は30パーセント、オーバーラップして撮影するので膨大な枚数になります。

図化機はイタリアのポロ(Paulo Ignazio Pietro Porro 1801~1875) とドイツのコッペ(Carl Friedrich Koppe 1844~1910)により、ほぼ同時期、個別に提唱された「ポロ・コッペの原理」にもとづいています。この原理は、「レンズを通過する光線の経路について、それと逆方向から来た光線はまったく同じ経路をたどって、もと来た方向に出ていく」というものです。この原理から、撮影時に用いたレンズをそのまま、図化機のレンズとして用いれば,歪みのあるレンズで撮影しても正しく再現されることになります。

空中写真の撮影に先立ち、現地の明瞭に確認できる位置に標定点を設置します。空中写真は隣り合う写真をオーバーラップして撮影するので、重複部分では標定点を合すことによって、立体的に見ることができます。図化機は立体像を見ながら地図を描画する装置です。視野内のメスマーク(カーソル)を地物の立体像に沿って、ハンドル操作で、なぞることによって地物の三次元データを取得します。

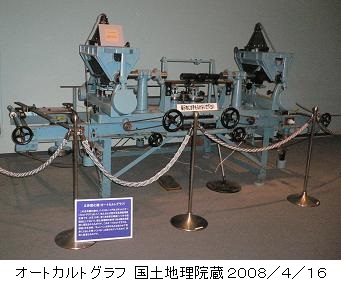

1921年(大正10)ドイツから第一次大戦の賠償として、写真測量用の立体図化機が陸軍技術本部をへて陸地測量部に導入されました。この図化機はドイツのハイデ社で製作されたオートカルトグラフ(Autocartograph)といい、1918年にドイツのフーゲルスホッフ(Reinhard Hugershoff 1882~1941)により考案された世界最初の図化機です。オートカルトグラフの試験地として埼玉県所沢地方が選ばれ気球から斜写真を撮影して図化を試みましたが不調におわりました。このオートカルトグラフは国土地理院の「地図と測量の科学館」に展示されていますが、1991年(平成3)に国立科学博物館から移管されたものです。「測量・地図百年史」掲載の写真と異なっていますが、百年史の写真はツァイス社1924年製のステレオオートグラフ(Stereoautograph)であり、掲載する写真が取り違えられたようです。2022年8月に国土地理院広報へ確認済みです。[板野久重郎:空中写真測量の解析標定と機械図化の嚆矢 「写真測量」4巻1号 日本写真測量学会 1965 p21-23]、[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p202]

1925年(大正14)、陸軍技術本部ではツアイス社の図化機ステレオプラニグラフ(Stereoplanigraph)と測量用写真機を購入しました。陸地測量部でも空中写真をつかった修正測量の試験が行われ、1927年(昭和2)には豊橋近郊の地形図の修正に利用されました。その後、ツアイス社の図化機ムルチプレックス(Stereokartiergeraet Multiplex)など空中写真測量機材が導入され、満州など外邦の測量にも利用されています。

国土地理院では、第二次大戦前から、ひきつづきアナログ図化機を利用して地形図を作成してきましたが。2004年平成16)からデジタル図化機を導入しました。撮影から標定、図化、編集まで、すべてデジタル化が達成されました。

写真は国土地理院に展示している旧式の測量用航空機「くにかぜ」で、ビーチクラフトB65を原型とする小型双発機です。乗員は5名、全長10.2メートルで高度8600メートルまで飛行することができます。機体には精密なカメラや磁気測量器械を搭載しており、1960年(昭和35)から1983年(昭和58)まで運用されたました。飛行実績は総7600時間、総飛行距離は22万キロメートルでした。後継機としてビーチクラフトUC-90が「くにかぜⅡ」として登場しましたが、2010年(平成22)からはセスナ208Bが「くにかぜⅢ」として就航しています。

写真は国土地理院に展示している旧式の測量用航空機「くにかぜ」で、ビーチクラフトB65を原型とする小型双発機です。乗員は5名、全長10.2メートルで高度8600メートルまで飛行することができます。機体には精密なカメラや磁気測量器械を搭載しており、1960年(昭和35)から1983年(昭和58)まで運用されたました。飛行実績は総7600時間、総飛行距離は22万キロメートルでした。後継機としてビーチクラフトUC-90が「くにかぜⅡ」として登場しましたが、2010年(平成22)からはセスナ208Bが「くにかぜⅢ」として就航しています。

飛行高度は目的とする地図の縮尺によって変わりますが二万五千分一用の写真ならば6000メートルの高度になります。カメラ(右の写真 WILD RC9型)はレンズの直径が30センチメートル、固定焦点でフイルムは幅24センチメートル、長さは60メートルあります。最近では10センチメートル単位の画像解析が可能な複眼のデジタルカメラも用いられています。また「くにかぜⅢ」では合成開口レーダ(SAR)も搭載できます。

国土地理院の航空機は海上自衛隊の徳島教育航空群第202教育航空隊で運航されていました。この航空隊はパイロットの養成が主な任務ですが、国土地理院や陸上自衛隊の中央地理隊の要請にこたえて航空写真測量を行ってきました(2000年4月時点確認)。測量用航空機「くにかぜⅢ」の採用からは民間に運航を委託しています。災害発生時にはできるだけ早く被災地の空中写真を撮影し、そのデジタルデータは国土地理院で歪みのないオルソ画像に変換され地形図に重ねられる写真として政府、地方の諸機関へ提供されます。

空中写真では地表面を真上から撮影しても、標高の高いところが低いところにくらべて拡大されて写ります。これを中心投影といいますが、このままでは地図には利用できないので被写体が同一縮尺になるよう標高データで補正しなければなりません。これを正射変換、補正した写真を正射写真またはオルソ画像(Ortho Image)といいます。

空中写真撮影に先立って地上に対空標識が設けられます。対空標識は三角点標石上に立てますが、上空から三角点の標石を撮影しても小さ過ぎて判りにくいためです。既存の三角点も含め地上座標が明らかになっている点を標定点といいます。標定点は写真を地上の特定位置に合せるための標識です。既設の三角点位置では上空からの視認が困難な場合や、一定面積に数量が不足する場合は独立した標定点を設定し、後続作業のために「標定点」と刻された金属標が設置されることもあります。四万分一の空中写真の場合、0.02ミリメートル程度の白点で確認できなければなりません。標識は、いろいろな形状のものがあり地上にあるものは地上点、樹木の上に取り付けたものは樹上点といいます。

空中写真撮影に先立って地上に対空標識が設けられます。対空標識は三角点標石上に立てますが、上空から三角点の標石を撮影しても小さ過ぎて判りにくいためです。既存の三角点も含め地上座標が明らかになっている点を標定点といいます。標定点は写真を地上の特定位置に合せるための標識です。既設の三角点位置では上空からの視認が困難な場合や、一定面積に数量が不足する場合は独立した標定点を設定し、後続作業のために「標定点」と刻された金属標が設置されることもあります。四万分一の空中写真の場合、0.02ミリメートル程度の白点で確認できなければなりません。標識は、いろいろな形状のものがあり地上にあるものは地上点、樹木の上に取り付けたものは樹上点といいます。

標定点だけでなく空中写真の精度向上のため写真上に地上の位置と関連をもったパスポイントと呼ばれる点を求めて利用します。パスポイントは道路の交差点や建造物の角など位置が明らかになっている地点で、空中写真一枚につき3点以上つくりますが画像上で明らかになる点を選定して位置を求めるのであって現地に標識を設置するわけではありません。最近は航空機にGPS受信機と慣性計測装置(IMU:Inertial Measurement Unit)を搭載してカメラの正確な位置と傾きを求められるようになりました。これにより従来の対空標識は不要になります。さらに上空から地上の目印となる構築物の位置をGPSで正確に測量し三角点と同等の地上基準点(GCP:Ground Control Point)を設け空中写真と対応づけることも行われています。

レーザー測量など

1900年代後半から、航空機からレーザーを地上に反射させ位置情報を取得する航空レーザー測量が行われています。航空機に搭載したレーザースキャナー、GNSS受信機、慣性計測装置IMU(Inertial Measurement Unit)をつかって地表を水平方向の座標と高さの三次元で計測します。

レーザスキャナーは航空機の進行方向と垂直な向きにレーザを放射状に毎秒5~10万回照射し、地表で反射して戻るまでの時間差を求めて、航空機から地表までの距離を計測する装置で、地表1点を高さ1センチメートル単位で計測します。GNSS受信機は地上の電子基準点を基準として1秒ごとに航空機の位置を測定します。慣性計測装置IMUは1/50~1/200秒ごとに航空機の姿勢や加速度を計測しGNSSで計測される航空機の位置を補正します。また、レーザの発射された方向を地上の座標に合わせることもできます。

航空機から地表をスキャンしたレーザ光は建物、樹木や地面で反射し反射信号の強度、波形から、それぞれの高さを検出できます。しかしシイ、カシなどの照葉樹林で葉が密に茂るところではレーザ光が地上にまで達しないこともあり地面の正確な高さは得られません。航空レーザ測量で直接得られる高さは建物や樹木の高さを含んでいます。このような高さのデータから作成した地表モデルを数値表層モデルDSM(Digital Surface Model)といいます。ついで地面の高さを求めために建物や樹木の高さを取り除くフィルタリングを行います。航空機から発射されたレーザ光は、まず樹上に当たって反射する信号(ファーストパルス)、複数の中間位置で反射する信号、最後にレーザ光が樹間を通り抜ければ地面で反射する信号(ラストパルス)が戻ります。このようにして樹上と地面のそれぞれの高さを計測できます。

建物や樹木をとりのぞいた地面だけの高さのデータ(グラウンドデータ)による地表モデルを数値標高モデルDEM(Digital Elevation Model)といいます。標高データは数値地図として公開されていますが地形図にはまだ反映されていません。 航空レーザー測量は地表面の高さを高密度に把握できますが、雨や雲により散乱、反射の影響を受けるので測量はできません。

レーザー測量は航空機からだけでなく地上でも行われます。地上レーザースキャナ(TLS:Terrestrial Laser Scanner)を用いて地形、地物に対する方向、距離、反射強度を観測してデータを作成します。また車載型地図作成システム(MMS:Mobile Mapping System)でもレーザースキャナがGNSSやIMU慣性計測装置、走行距離計、デジタルカメラなどとともにつかわれています。走行しながら画像データや3次元空間データを取得し道路周辺の建物や道路の形状、標識などの対象物の把握、特定、抽出を行います。公共測量として道路台帳付図や上下水道台帳付図などの作成に利用されつつあり、景観調査や都市モデルの作成、トンネルの計測などにも応用することができます。2011年(平成23)には国土地理院で「移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ作成マニュアル案」が発表されています。

2016年(平成28)頃から無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle、ドローンなど)による空中測量も行われています。ドローンは下方、前方、後方カメラのほかGNSS受信機、コンパス、気圧計、赤外線センサーなどを搭載し、障害物を回避しながら撮影が可能であり、近年はレーザースキャナーも搭載できます。現在は通信可能距離3.5キロメートル、飛行可能時間20分程度ですが、災害時や離島での地形図更新に活用されています。