明治以降の測量機器

角度と長さの測量

経緯儀

経緯儀というのは回転軸に望遠鏡がついたもので三角点の二点にそれぞれ照準を合わせ目盛盤によって内角度を正確に読むことができます。望遠鏡で目標に正しく視準できるように接眼レンズの内側にはガラス板に十字線(クロスヘアー)が刻まれています。かつては十字線に、女郎蜘蛛(くも)の糸がつかわれていました。また直角三角形の相似の原理を使って距離を計測するスタジア測量ため十字線の上下にはスタジアヘアーといわれる短い横線が引かれたものもあります。

望遠鏡つきの経緯儀をつかい本格的な三角測量をしたのはフランスの天文学者ピカール(Jean Picard 1620~1682)で1669年のことです。また英国のラムスデン(Jesse Ramsden 1735~1800)の考案による経緯儀は1790年頃から約1世紀にわたって使用されました。[檀原毅:大地を測る 出光書店 1976 p49]

明治初期、内務省のお雇い英国人マクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912)が購入したと思われる経緯儀が国土地理院に保存されています。英国トロートン・シムス社(Troughton & Simms)製の12インチ経緯儀です。「12インチ」は水平目盛盤(輪盤)の直径30センチメートルを表しています。この経緯儀は1874年(明治7)から約10年間、内務省地理寮、同地理局で使用され、その後陸地測量部へ移管されました。しかし陸地測量部では発足当時からドイツ製の経緯儀が使用され、この英国製も不使用のままになっていたようです。トロートン・シムス社はトロートン(Edward Troughton 1753~1835)とシムス(William Simms 1793~1860)によって19世紀初期に創業、航海用機器、天文観測機器などの世界的な光学機器製作会社です。

明治初期、内務省のお雇い英国人マクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912)が購入したと思われる経緯儀が国土地理院に保存されています。英国トロートン・シムス社(Troughton & Simms)製の12インチ経緯儀です。「12インチ」は水平目盛盤(輪盤)の直径30センチメートルを表しています。この経緯儀は1874年(明治7)から約10年間、内務省地理寮、同地理局で使用され、その後陸地測量部へ移管されました。しかし陸地測量部では発足当時からドイツ製の経緯儀が使用され、この英国製も不使用のままになっていたようです。トロートン・シムス社はトロートン(Edward Troughton 1753~1835)とシムス(William Simms 1793~1860)によって19世紀初期に創業、航海用機器、天文観測機器などの世界的な光学機器製作会社です。

明治初期は日本では高性能のものが製作できず、ドイツ(当初はプロイセン)から輸入しました。当時1台あたり二等経緯儀で1000円、三等で400円(一等は不明)でした。国土地理院、国立天文台などにはカール・バンベルヒ(Carl Bamberg)製の経緯儀が残されています。「バンベルヒ」の名称は国立科学博物館では「バンベルク」と表示されています。バンベルクの方が一般的ですが、明治初期から測量関係者の間でバンベルヒが定着してしまったようです。バンベルヒ社(Banberg Werke)は1871年にベルリンのフリーデナウ(Berlin,Friedenau)で創立されました。創業者のバンベルヒ(Carl Bamberg 1847~1892)はイエナのツァイス社(Carl Zeiss, Jena)で修行し、ツアイス(Carl Friedrich Zeiss 1811~1888、光学機器技術者)やアッベ(Ernst Abbe 1840~1905、物理学者)の弟子でもありました。バンベルヒ社は軍事需要も多く隆盛し、いくつかの同業者を合併して、1921年にはアスカニア社(Askania Werke)になりました。1963年にツァイス社に引き継がれています。

明治初期は日本では高性能のものが製作できず、ドイツ(当初はプロイセン)から輸入しました。当時1台あたり二等経緯儀で1000円、三等で400円(一等は不明)でした。国土地理院、国立天文台などにはカール・バンベルヒ(Carl Bamberg)製の経緯儀が残されています。「バンベルヒ」の名称は国立科学博物館では「バンベルク」と表示されています。バンベルクの方が一般的ですが、明治初期から測量関係者の間でバンベルヒが定着してしまったようです。バンベルヒ社(Banberg Werke)は1871年にベルリンのフリーデナウ(Berlin,Friedenau)で創立されました。創業者のバンベルヒ(Carl Bamberg 1847~1892)はイエナのツァイス社(Carl Zeiss, Jena)で修行し、ツアイス(Carl Friedrich Zeiss 1811~1888、光学機器技術者)やアッベ(Ernst Abbe 1840~1905、物理学者)の弟子でもありました。バンベルヒ社は軍事需要も多く隆盛し、いくつかの同業者を合併して、1921年にはアスカニア社(Askania Werke)になりました。1963年にツァイス社に引き継がれています。

カール・バンベルヒ一等経緯儀は陸地測量部の発足以前の1883年(明治16)から1960年(昭和35)頃まで、一等三角測量に使用されました。精度が高く水平角を0.2秒単位で求められます。一、二等経緯儀と三等経緯儀の大きな違いは、前者は水平角をきわめて正確に測定するため高度角を読み取る機構はついていません。ただし望遠鏡の部分は±20度程度傾けることができます。一等三角測量の場合は辺長が約45キロメートルあるので十分に視野に入れることができます。45キロメートルもの長距離を望むためには望遠鏡の倍率をあげる必要があり、焦点距離(したがって鏡筒)が長くなります。もし垂直方向にも可動とすれば水平軸の支持機構の長さや全体の重心が高くなり機械的に不安定になり精度が悪くなります。このため水平軸の回転機構を犠牲にして上下にわずかに可動できる水平角測定専用機になっているのです。

角度を測るために経緯儀から相手の点を視準しますが十字線に入れるため望遠鏡は傾斜します。しかし輪盤は必ず水平に保たれていなければなりません。角度は読み取り精度向上のため輪盤の目盛を対向位置から測微装置や副尺で読み取ることができます。これは輪盤の偏心誤差を消去するためです。また垂直軸のズレや機械誤差を相殺するために望遠鏡を180度反転させて(カール・バンベルヒ一、二等経緯儀では望遠鏡をいったん外しつけかえる)同じ角度を測定し平均値を採用します。望遠鏡の位置によって正位(記号r)、反位(記号l)といい両方の測定でこれを一対回(いっついかい)と呼びます。さらに輪盤周囲の目盛部分を平均してつかうため複数回(対回)観測します。一等三角測量では一つの角度を24対回(計48回)測定します。

経緯儀のことをセオドライト(Theodolite)とか、水平、垂直軸とも回転できるように改良され、転鏡儀、とかトランシット(Transit)と呼ばれることがありますが厳密な区別はありません。一般的にセオドライトの望遠鏡は倒立像でトランシットは正立像が多いといわれています。[山口博:おはなし今昔測量機器 「測量」 日本測量協会 1989.5 p80]

経緯儀はカール・バンベルヒとともに後年ウイルドのT2、T3型やアスカニヤのギガスという経緯儀もつかわれました。民間でつかわれた経緯儀には英、米、独、仏、日の多種類の製品が多くあります。いずれにしても1960年代以降は電波(電磁波)測距儀、光波測距儀さらに望遠鏡部に同軸で光波距離計を内蔵したトータルステーション、GPSなどに替わってしまい利用されることも、生産されることもありません。

カール・バンベルヒ社製経緯儀の等級による違いはつぎのとおりです。

最小読取値 望遠鏡倍率 望遠鏡全長 水平目盛盤直径

秒 倍 mm mm

一等経緯儀 0.2 54 560 275

二等経緯儀 0.5 35~40 450 210

三等経緯儀 2 18~30 260 135(鉛直目盛盤116mm)

水平目盛盤は輪盤、輪郭盤、目盛盤ともいいますが三等経緯儀には、べつに直径116ミリメートルの鉛直目盛盤があります。また望遠鏡でのぞく像はカール・バンベルヒ社製ではどの等級でも倒立しています。

水平目盛盤は輪盤、輪郭盤、目盛盤ともいいますが三等経緯儀には、べつに直径116ミリメートルの鉛直目盛盤があります。また望遠鏡でのぞく像はカール・バンベルヒ社製ではどの等級でも倒立しています。

測量器材のなかで最も重要で振動を与えてはいけないため常に人力で運びました。一等経緯儀は運搬箱を含めて60キログラム、二等で40キログラム、三等で23キログラムありました。

「生田は測量の際使用した三等経緯儀を持って来たのである。大部分の器材は梱包して送ることができたが、三等経緯儀は手で持ち運ばねばならないことになっていた。」、「経緯儀の本体を胸に抱きかかえるとずっしりと重い。測量官としての愉悦感のようなものを味わうのはこんな時であった。器械はドイツから輸入したカールバンベルヒ型14センチ三等経緯儀であった。彼は、その器械を三脚台にセットすると、望遠鏡を遠くの山の頂に向け、焦点を合わせた。[新田次郎:劔岳点の記 文藝春秋 1977 p7、p256]

明治後期に牧師で登山家であったウォルター・ウエストン(1861~1940)によって外国にも紹介された日本アルプスには多くの登山者が訪れはじめ紀行文も書かれています。日本山岳会の創立者のひとり、名筆家としても知られる小島烏水(こじま・うすい 1873~1948)の作品「甲斐の白峯」に経緯儀が登場します。

「日本の山嶽は水準測量に憑ることが出來ない事情があるから、多くは經緯儀、もしくは晴雨儀で測量するが故に、之を試みた人によって、高さが違う・・・(中略)後の登山者のために、登山用具を書き加へて置く、油紙、經緯儀、少量ブランデイ入の瓶・・・」[小島烏水:甲斐の白峯 「太陽」 第十巻 第三號 東京博文館 1904 p175]

のちほど、この記述だけでなく「甲斐の白峯」全体がウエストンの紀行文を翻訳、自分の紀行として発表したものとされ、植物学者の武田久吉(たけだ・ひさよし 1883~1972 アーネスト・サトウ元駐日英国公使の子息)が1965年(昭和40)、日本山岳会創立六十周年記念講演会で痛烈な批評をしています。またこれに対する水野勉(日本山岳会理事)の記事も興味があります。

「これは最近いろいろ研究してみると、小島氏自身が登ったのではなくて、ウエストンが登った記事を換骨奪胎して、こしらえた。(中略)小島君の方は、書いたものがおもしろく読まれればいいのだから、いろいろと脚色する。それで大分嘘が入っている。(中略)第一小島君が白峯へ経緯儀を持って行ったというが、何のために持って行って、どんなことをしたか聞いてみようじゃないかというので、聞いたところが、さすがに小島君、弱った。『あれは小説だよ』・・・僅かに身をかわした。(中略)のちの登山者のために持って行くものとして経緯儀が挙げてあるでしょう。経緯儀なんてそうざらにあるもんじゃないから、持って行けって言われても持っていけるもんじゃない。持って行っても使い途はわからないのだから。[武田久吉:山岳会創立前後 明治の山旅 平凡社 1999 p334]

「烏水が夢中になって山の美と登山の楽しさを伝えようとしたことを考慮にいれないと・・・(中略)ぼくは小島烏水を積極的に擁護する気はないが、『甲斐の白峰』事件はたいしたことではない。それによって烏水を強く非難するほどのことはない。たかが北岳登山のことではないか。」[小島烏水:アルピニストの手記 平凡社 1996 p303 (巻末解説 水野勉:日本近代登山の扇動者としての烏水)]

ウイルド社の経緯儀はスイス製で往年の名機といわれています。望遠鏡で見られる像は正立です。目盛盤は水平、鉛直ともありますが機器内部にあり直に読むのではなく内部の鏡で反射させ望遠鏡接眼部の横にある小さな小窓になっている測微鏡で読み取ります。目盛りの明かり取りの窓が側面にあり外部の光を小鏡をつかって取り入れるようになっています。水平、鉛直の切り替えは切り替えつまみを回します。ターゲット(目標板)は測ろうとする点に設置して視準する目標とします。上部は着脱可能で反射プリズムと取り替えることもできます。

ウイルドT2型経緯儀は国土地理院の測量機器性能標準ではセオドライト1級になります。1秒単位の精密な測定が可能ですがカール・バンベルヒ一等経緯儀よりも精度が悪いようです。なお「精度」については国際的な規格による「不確かさ」(uncertainty)という用語がつかわれます。カール・バンベルヒは既に使われなくなった過去の測量機器で国土地理院には登録されていません。また現在、測量機器の等級づけには「等」でなく「級」をつかいます。

ウイルドT3型経緯儀はセオドライト特級に分類されています。1970年代の一等三角測量で使用されました。これまで観測点は高測標を造標していましたが、視通障害がなければ、ウイルドT3型は専用三脚を用いて観測ができるので測量期間が短縮できました。

ウイルドT4型経緯儀はウイルド社の製品の中で最高性能の機器です。天体用としても使用可能です。望遠鏡の長さ550ミリメートル、倍率65倍、精度は水平0.1秒、垂直0.2秒、総重量50キログラムで1965年(昭和40)頃まで防衛庁での使用実績があります。

ウイルドT4型経緯儀はウイルド社の製品の中で最高性能の機器です。天体用としても使用可能です。望遠鏡の長さ550ミリメートル、倍率65倍、精度は水平0.1秒、垂直0.2秒、総重量50キログラムで1965年(昭和40)頃まで防衛庁での使用実績があります。

写真経緯儀

日本での写真測量のはじまりは1914年(大正3)の桜島爆発に際して溶岩流の調査に地上写真測量用の経緯儀が使われたのが最初といわれています。第二次大戦後は地図測量よりも土木建築、考古学などの分野に応用されていました。

地上写真測量用カメラには三脚上に1台のカメラを固定した単一型と2台のカメラを一定距離に固定したステレオ型があります。かつて陸地測量部で使用されたツアイスC3B型写真経緯儀は単一型で水平および上下にレンズがあります。被写体との関係位置は別途トランシットなどで測定するようです。[関根清:地理分野への地上写真測量について「立正大学文学部論叢」44号 1972 p33A-49A]

一等望遠鏡

国土地理院鹿野山測地観測所の展示ケースにありました、なぜ「一等」とついているのか不明ですが一等三角網の測量の際つかわれたものと思われます。説明板には「一等望遠鏡(明治20年-昭和20年代)遠方の測旗や測標を確認する」とありました。1910年(明治43)、測地学委員会によって行われた相模野基線の測量では一等望遠鏡がつかわれた記録があります。[杉山正治・大谷亮吉:明治四十三年 相模野基線測量 測地学委員会 1916 p22 京都大学蔵]

軍用経緯儀など

2014年(平成26)の春、つくば市の国土地理院で「戦後復興を支えた地図と測量」企画展があり、陸軍で軍用としてつかわれた測量機器の展示もありました。

九七式測距経緯儀は測量部隊で工兵がつかったものです。付属の測桿(そくかん)をつかい測桿の両端を挟む角度から距離を求めることができる経緯儀です。ツアイス社の経緯儀をモデルにして日本光学で製造され、1928年(昭和3)頃から使用されていた最小読取値12秒の測距経緯儀の改良型のようです。第二次大戦後は地理調査所で二等多角測量や四等三角測量につかわれました。皇紀2597年(昭和12)に製品化されたことから「九七式」と名づけられました。

潜望式(三十秒読)経緯儀は対物レンズの先端に高さ40センチメートルの潜望鏡を取りつけ塹壕から先端を出して水平角、高度角やスタジアによる距離測定につかわれました。最小読取値は水平30秒、鉛直1分の精度でドイツのヒルデブラント(Hildebrand)社、1926年(昭和1)製です。戦後は「三十秒読経緯儀」として二等多角測量や四等三角測量につかわれました。

眼鏡照準義(アリダード)は定規の中央に鉛直軸を直立させ水平軸に望遠鏡を取りつけたものです。目標を視準して定規の縁に沿って方向線を描き、分度眼で高度角を読みとります。大正末期から軍用として使用されていましたが戦後も製造されています。写真は東京光学、1952年(昭和27)製のものです。

タキオメーター

京都大学所蔵のタキオメーター(Tacheometer)です。目標との水平距離や高低差を直接読みとることができます。水平目盛り盤の下にある望遠鏡の内部には目盛りが20本、刻まれています。また内部には方位磁石が入っているので目標を視準しながら磁北からの方位角が読みとれます。製造者はフランスのRicher Guyard & Canary社です。1900年(明治33)に東京帝国大学工科大学が250円で購入したのち京都帝国大学に移管されたようです。

トランシットの望遠鏡内部に上下に引かれた2本の水平線をスタジア線といい標尺を立てた目標を視準しスタジア線で挟まれた標尺上下の目盛りを読み取れば目標までの距離を求められます。たとえばスタジア乗数が100の場合、標尺の目盛差が50センチメートルであればトランシットと目標間の距離は50メートルになります。この測量方法はスタジア測量またはタキメトリー(Tachymetry)といいます。水準儀の望遠鏡内部にスタジア線が入っているものもあります。

このほか京都大学には「陸軍文庫」と刻字のあるプリズムコンパスなど明治中期の参謀本部測量局が使用した測量機器が東京大学や文部省をへて配布、購入されたものがあります。[永平幸雄、川合葉子:近代日本と物理実験機器 京都大学学術出版会 2001 p296]

土木工事用トランシット

大阪市立科学館に展示されているトランシットです。明治時代に土木工事に使用されたものと思われますが正確な諸元や製造者は不明です。

回照器と回光灯

長距離間の三角測量の場合には、目標となる測標が見え難いのですが、観測を容易にするために太陽光を目標点で反射させて観測点へ向ける装置がありました。これが回照器(ヘリオトロープ)で平面鏡と目標視準装置から構成されています。回照器を扱う人は「測夫」のなかでも「照日鏡手」と呼ばれました。回照器に遮光板や赤色フィルターを併用して陸地測量部内で定めた符号やモールス信号を利用した通信手段としても利用されました。[陸地測量部:陸地測量部沿革史 1922 p41(明治16年の事績)]、[山田竹彦:通信々號法草案 「三五會會報」第四拾七號 陸地測量部 1910 p134-137]

モールス信号が用いられた当初の実用例として、つぎの記録があります。「(明治41年)八月、幌尻山一等三角點作業幕営中、偶々其の南方に位する一等補點鵜伏山回照中の測夫高地丑松からの發信信號を受けたが、其際未だ當方に受信の準備が調はない中、一人の測夫が慌てて之に應信の信號を發した事から(中略)----ネオクレ『信號終り』の五字をはっきりと受信する事が出来た。そこで折返し當方から(發信號)アスカネオクル『信號終り』九字を送信した所、先方から直ちに『信號明瞭』との返信を得た。」[平木安之助:制光板・回光燈・回光通信信號法の利用に就て 「地圖」 1944.2 p39-40]

回照器は1820年ドイツの数学者ガウス(Friedrich Gauss 1777~1855)がハノーバー地方の測量中、三角測量の目標とした教会堂のガラスに日光が反射していることにヒントを得て、考案されたといいます。反射光は40キロメートル程度の距離は容易にとどき、気象条件がよければ60~70キロメートルまで可能でした。[武藤勝彦:地図の話 岩波書店 1942 p160]、[壇原毅:地球を測った科学者の群像 日本測量協会 1998 p48]

初期の三角測量マニュアルとして、1917年(大正6)に制定された「一等三角測量実行法」には、「選点上注意スベキ要件」として、「孤島若クハ或ル特徴ヲ有シ一見紛ヒナキ山頂或ハ標旗ヲ確認シ得ルモノノ外ハ回照器ヲ用ヒテ其方向ヲ確実ニ決定ス可シ」と記述されています。[陸地測量部:一等三角測量實行法 陸地測量部 1917 p12-13]

回照器は測量の解説書などにもよく登場します。「技術官に随行する測夫といふのが又隠れた文化の貢献者である。唯一人山頂の櫓に廻照器(ヘリオトロープ)を護って、時々刻々に移動する太陽の光束を反射して數十粁彼方の觀測點に送る。」[寺田寅彦:天災と国防 岩波新書 1938 p111]、「今朝はよく澄み切った暁である。茜色した空に、クッキリと、先方の嶺が見える-その瞬間、ピカリッと眼を射るやうな光が来た。それは向ふの覘標の上で、回照器といふものを据ゑて太陽の光線を反射させて、此方をねらって送ってよこしたのだ。経緯儀の望遠鏡は「占めタッ!」とばかり、この光線を、望遠鏡の中央の線の上に捉へて、角度を精密に読む。」[山口正:山の地形図 宋栄堂 1943 p44]

回照器は太陽のでている時にしか使用できませんが、夜間でも観測を容易にするために、目標地点に回光灯と呼ばれる指向性のよい灯火(ランプ)を設置して観測しました。かつては石油ランプやカーバイトをつかったアセチレンガス灯の光をレンズで集光して光源としましたが、第二次大戦後は積層乾電池を電源とした電灯ががつかわれました。回光灯は一等三角測量でつかわれ長距離の場合は二段重ねにすることもありました。小型のものは回光器ともいい、近距離の基準点測量につかわれました。回照器や回光灯はいずれも測距儀が出現後、つかわれることはありません。[平木安之助:制光板・回光燈・回光通信信號法の利用に就て 「地圖」 1944.2 p37]

光螺旋

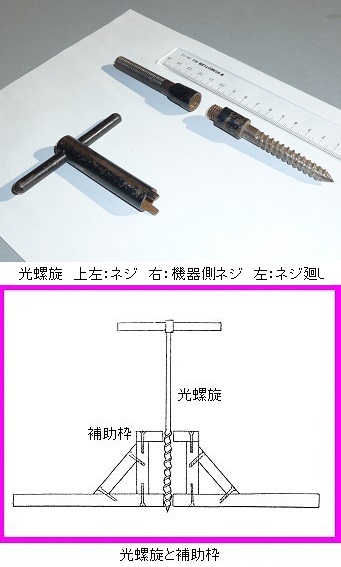

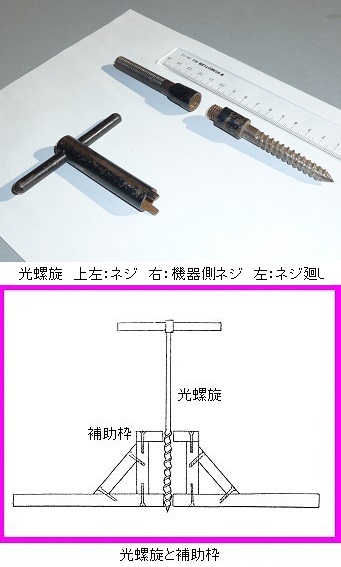

初期の「一等三角點ノ記」の標石の項に「花崗岩ヲ以テ規定ノ幅員ニ製シ光螺旋ノ直下ニ埋定ス」と記載されているものがあります。光螺旋とは測標(やぐら)に設置された木製の机板上に器械中心を示すために埋め込まれた「ネジ」と埋め込むための「ネジ廻し」の総称です。一体となった道具はボールト錐、南蛮錐、またはギムネとも呼ばれるものです。ドイツで出版された古い測量の教科書ではLeuchtschraube(光ネジ)になっています。光螺旋の「光」は光学的に利用する機器を据えつけることから名づけられたのではないかと思われます。[E.Hegemann: "Lehrbuch der Landesvermessung" Paul Parey 1921 p42]

この光螺旋の「ネジ廻し」をつかって厚さ9センチメートルの机板上面に対して穴を垂直にあけるために補助枠を用い金属の「ネジ」をねじ込みます。ネジは机板から約7ミリメートルほど頭部を出し使用しないときには、ここにワセリンを塗ってさびないように防護します。測標(やぐら)の机板上に設置されたこのネジに落雷したこともあるそうです。机板上に器具をセットするときはワセリンを拭きとり器具の基盤中心にあるネジに合わせてを固定します。ネジは回照器の据付けにつかわれ、回照器を着脱しても同じ位置に堅固に取り付けができます。経緯儀の据付けも同様に経緯儀の基盤の中心をネジに合わせます。

垂直かん・垂直器

机板上の器械中心を真下の標石上面に投影するには、まず光螺旋のネジ中心に「垂直かん」(「かん」は桿の「木へん」が「金へん」になった文字)と呼ばれる器具をセットします。つぎに測標から離れた位置で2方向からトランシットで垂直かんの先端を視準し上下方向(垂直面)にだけ動かして標石上面に貼り付けた白紙上に投影します。標石を新設する場合は埋設予定位置の上部に設置した水平な板(これは懸柱の底面に釘止めする)に投影します。この投影点に穴をあけ下げ振り(Plumb、糸の先に真ちゅう製の円錐体の錘をつけたもの)をつるし、三角点の盤石の十字交点が下げ振りの先端に一致するよう埋設し、ついで三角点の柱石を同様に設置します。[陸地測量部:三角法式草案 1901 p84-86]

トランシットの替わりに望遠鏡部分が上下方向(垂直面)のみ回転する「垂直器」が使用されたこともあります。垂直器には目盛板はありません。また標石中心を机板に投影する場合は垂直かんを動かし位置ぎめをします。写真の垂直かん、垂直器はカール・バンベルヒ製ですが1909年(明治42)頃、田中希一郎陸地測量手の考案された「田中式」というのもあります。[陸地測量部:陸地測量部沿革誌 1922 p228]

二、三等三角測量で測標(やぐら)の中心にある心釘の位置を机板上に投影するのも同様にトランシットで視準します。ただし測標の最上部に回光灯や反射鏡を設置する台がある場合は心釘を視準し難いので下げ振りを使います。一等三角測量の観測では回照器を使用するので心釘を視準することはありません。

標石の埋設は測標中心(心釘)P、観測器械の中心B、標石中心Cが同一鉛直線上に位置するように行うのが理想的ですが懸柱を地面に埋め込む植柱式の測標や周辺の状況等により、各中心の位置がそろわないこともあります。三角点の測量の成果値は標石中心の値ですから止むを得ず観測を標石中心とずれた位置で行ったり測標中心が標石中心とずれている場合は、その観測によって得られた値を標石中心での値に修正するための計算が必要になります。

光螺旋・垂直かん・垂直器については国土地理院でかつて実際に経験された測量技術者にお聞きしました。現在では測標(やぐら)とともに光螺旋をつかうことはありません。

平板測量測量機器

三角測量や水準測量の次段階である地形測量や小範囲の簡易な測量では平板測量方式がつかわれます。平板測量は野外で直接、図紙上に図面を描いていく測量で三脚の上に図紙を貼った平板(測板とも)を置き、アリダード(Alidade、測斜照準儀とも)で目標を視準し視準線の方向をアリダード縁の定規で線を引きます。距離は巻尺などで測り縮尺に合わせた定規で図上に点を落として図化します。アリダードをつかい垂直方向の目盛り差から間接的に高低差や目標までの距離を求めることもできますが精度は高くありません。望遠鏡付きのアリダードもあります。

平板は約40×50センチメートル、厚さ2センチメートル程度でアリダードは幅4、長さ22~27センチメートルの金属製です。垂直に視準板が立てられます。平板を水平にする(整準または整置)ため中央には気泡管があります。写真にはありませんが普通、平板の表から裏へ曲がった金属棒に下げ振り(糸のついた釣鐘型の分銅、釣玉ともいいます)をつけた求心器を設置します。図紙上に示された測点を地上の測点位置と同一鉛直線上に一致させるためです。

平板は約40×50センチメートル、厚さ2センチメートル程度でアリダードは幅4、長さ22~27センチメートルの金属製です。垂直に視準板が立てられます。平板を水平にする(整準または整置)ため中央には気泡管があります。写真にはありませんが普通、平板の表から裏へ曲がった金属棒に下げ振り(糸のついた釣鐘型の分銅、釣玉ともいいます)をつけた求心器を設置します。図紙上に示された測点を地上の測点位置と同一鉛直線上に一致させるためです。

平板測量の機器は原理的に簡単で100年以上前からまったく変わっていません。明治初期の陸軍ではフランス軍事顧問団の指導によっていたため、導入された測量機器も当時は適当な日本語訳がなく、フランス語のままで表記されています。平板(測板とも)をプランシェット(Planchette)、測斜照準儀はアリダート(Alidade)、水準儀付き測斜照準儀はアリダード・ニベラトリース(Alidade Nivellatrice)、磁針箱(方筐羅針とも)はデクリナトアール(Declinatoire)とも呼ばれました。これらの測器も経緯儀、水準儀などとともに参謀局によって購入されました。[水尾藤久:平板測量雑記 「測量」 日本測量協会 1976.11 p26-30]、[矢島守一:陸地測量部測量事業沿革の概略 「三交會誌」第十六號 1915 p3]

平面・高低簡易測量器

(ブーソル・ベルニエ)

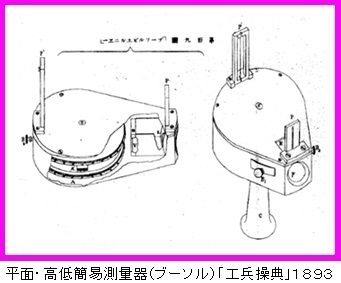

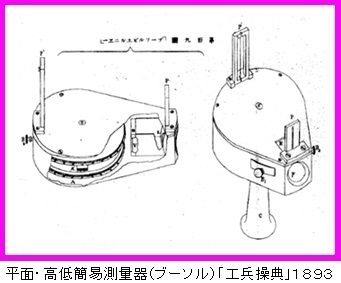

ブーソル・ベルニエ(Boussole Vernier)と呼ばれる平面と高低両用の簡易測量器があります。装置内部の方位磁石と上面のアリダードを組み合わせ、杖に固定して目標物の方位を測定します。方位磁石は薄い円筒状の目盛りを側面から副尺をつかい読み取ります。目標物の高低は装置を横倒しにして、仰角または伏角を測定します。ブーソルはフランス語で羅針盤、ベルニエはバーニア副尺のことです。陸軍の偵察行などでつかわたようです。[陸軍省:工兵操典 第七編測量之部 陸達第五十一號 1893 p254-257、第109図]

測傾羅盤

導線法による測量に用いられ、磁針によって方位を定め辺長測量を行いました。起伏が多い森林など直接水準測量が難しいところでは鉛直目盛盤を使用し高さを測量し、辺長の測量は測棹(スタジア線)を使用しました。迅速かつ簡易に行えますが測量の精度はよくありません。国土地理院で保管されている測傾羅盤は1878年(明治11)頃から数年間、参謀本部測量課で用いられたようです。

測地矩

(そくちく)

測地矩は直角器ともいわれ平板測量に用いられる測量機器です。内部が空洞になっている円筒の周囲4ヶ所に細窓を開け、たがいに直角になる視準線を得ることができます。位置が定まっている既知の2点A、Bを結ぶ測線上に未知点Mへの垂線位置Cを求めを垂線距離MCからMの位置を特定します。この方法はオフセット測量ともいわれます。古代ローマでは、たがいに直角の視準を求めるてグロマ(GromaまたはGruma)という装置がありました。[日本測量調査技術協会:測量機器の変遷 2003 p1]

測距儀

三角測量から三辺測量に移行が可能となったのは、能率よく精密に測定できる測距儀が開発されたからです。1947年(昭和22)頃からスウェーデンのAGA社(Aktiebolaget Gasaccumulator)でジオジメーター(Geodimeter)と呼ばれる測距儀が開発されました。目標地点に置いた反射鏡に光を当て戻ってくるまでの時間から距離を計算するもので、5~20キロメートル程度の測定はできますが、夜間しか使えず気象条件によっても精度が落ち、重量も100キログラムを越えるという欠点がありました。

ついでマイクロ波を利用して距離を測る装置「テルロメーター」(Tellurometer)が、1959年(昭和34)頃南アフリカのワドレー(Trevor Lloyd Wadley 1920~1981)により開発されました。昼間でも使え測定距離も伸びましたが、気象条件の影響を受ける欠点があり、また無線局開局の法手続きも必要とされました。日本では1961年(昭和36)、国土地理院が北海道の多角測量で使用しています。テルロメーターは視通線の幅が2メートル程度必要なため、伐採の追加をした測点もあったようです。[測量・地図百五十年史編集委員会:測量・地図百五十年史 古今書院 2022 p102]

1966年(昭和41)にはマイクロ波にかわりレーザー光線を使った測距儀が開発されました。昼間もつかえ気象条件による影響もすくなく80キロメートルまで測定できます。光波距離計または電子距離計(EDM:Electronic Distance Meter)ともいわれます。測点にEDMを、目標点には反射鏡を設置し、EDMから一定周期で点滅する光を発射し、発射光と反射光の位相差から距離を求めます。光源は当初タングステンランプや水銀ランプが利用されましたが、現在は発光ダイオードがつかわれます。現在はこの測距儀が主流になっています。

写真上右はスウェーデンのAGA社が1973年(昭和48)に製作した「ジオジメーター」6BL型です。光源はHe-Neレーザーで測定範囲は25キロメートルまで、測定精度は5ミリメートル、1ppmです。1970年代に二、三等三角点改測作業につかわれました。

写真中はスイスのケルン社(Kern)が1970年(昭和45)頃から製作した「メコメーター」(Mekometer)です。左はME3000型で光源としてキセノンのフラッシュライトを使用しました。右は1980年代後半に製造されたME5000型で光源はHe-Neレーザーで測定範囲は8キロメートルまで可能、測定精度は0.2ミリメートル、0.2ppmで高信頼度の測距儀です。

写真下は英国のコンラッド社 (Com-Rad Electronic Equipment)が1982(昭和57)年に製作した「ジオメンサー」 (Geomensor) CR204型です。測定精度は0.1ミリメートル、0.5ppmで世界各国の基線場での長さの決定、検定につかわれています。以上写真の測距儀はすべて国土地理院所蔵のものです。ほかにもスイスのウイルド社、米国のヒューレット・パッカード社などのものがあり、日本でも測機舎(現ソキア・トプコン)や日本光学(現ニコン・トリンブル)が製造しています。

光波距離計の測定精度(分解能)は1ミリメートル以下です。また反射鏡(反射プリズム)を設置しないで直接、レーザー光の反射で測定するノンプリズム型も普及しました。

トータルステーション

光波測距儀(EDM:Electronic Distance Meter)の開発以来、小型軽量化がすすみ経緯儀(Theodolite)の上部に測距儀を装着したり、経緯儀と測距儀を交換して測角と測距を別々に行っていました。この場合、それぞれの視準位置(高さ)が異なるため補正計算の必要がありました。しかし1979年(昭和54)に経緯儀と測距儀が一体となって、測角(水平角、鉛直角)と測距(斜距離)を1回の視準操作で同一視準軸で測定できる装置が日本のトプコン社で製品化されました。当初はEDMセオドライト(製品名GTS-1、愛称「グッピー」)と呼ばれ、後にトータルステーション(TS)となりました。GTS-1の測角精度は不明、測距精度は5ミリメートルでしたが1995年(平成7)の同社製GTS-700では測角精度1″、測距精度2ミリメートルになっています。

トータルステーションは光波を送受信する本体(主局)と相対する測定点に据えつけた反射プリズム(従局)を対にしてつかいます。光波を往復させ光波の波長と位相差からトータルステーションに内蔵されているコンピュータにより、水平距離や高低差などを瞬時に求めることができ、観測値は自動的に記録されます。反射プリズムは近距離測定には1素子反射プリズムが、遠距離測定には3素子以上の多素子プリズムがつかわれます。トータルステーションは地図測量のみならず道路や河川などの土木施工や大規模なビルの建築工事など建設業界でも広く利用されています。現在、GNSS(GPS)測量機が普及していますが、現場条件や目的によってはトータルステーションの方が適しています

トータルステーションで測定した光波の測定値から、距離を求めるには補正が必要です。気象による補正、準拠楕円体への投影補正、機器や目標の高さの違いによる補正、光の屈折による補正などが行われ、算出された距離が球面距離(球面に沿った距離)になります。さらに縮尺係数(0.999・・・)を乗じると平面距離(地図上の距離)になります。これらの計算も内蔵のコンピューターで可能です。

写真上は測機舎(ソキア)1986年製、トータルステーションSET4型です。測角精度は7″、測距精度は5ミリメートルです。

写真上は測機舎(ソキア)1986年製、トータルステーションSET4型です。測角精度は7″、測距精度は5ミリメートルです。

写真中はライカ・ジオシステムズ社2009年製、トータルステーションTM30型です。測角精度は0.5″、測距精度は0.6ミリメートル、1ppmになっており現在、最高級品といわれています。

写真下はニコン・トリンブル社2010年製、ノンプリズムトータルステーションNivo2.Hです。幅、長さとも150、高さ300ミリメートル程度の小型で重さも4キログラム足らずの軽量です。測点に可視光レーザを照射することにより建設現場の暗い場所などでも使えます。測距範囲はノンプリズムモードで300メートルまでです。

高さの測量

簡易水準儀

(ニーボー・コリマトール)

初期の山岳地域での三角測量では概略の標高を知るため、気圧計がつかわれました。気圧高度計とも測高験気器ともよばれていました。しかし正確な標高をもとめる水準測量では、古くから水準儀(レベル level)と標尺がつかわれています。

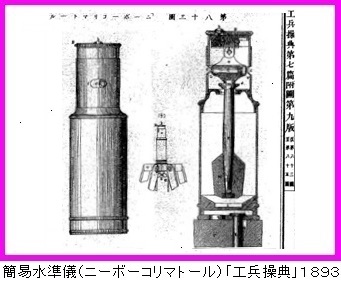

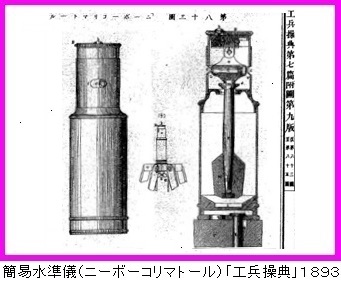

明治初期の陸軍ではフランス軍事顧問団の指導によっていたため、導入された測量機器も当時は適当な日本語訳がなく、フランス語のままで表記されています。例としてコリマトール(Collimateur)とよばれている簡易水準儀があります。水準儀を三脚に固定して、内蔵された重錘で水平に保たれた細管からミール(mire)とよばれる標尺を肉眼で視準します。細管の端末には糸が視準方向と直角にに張られており、他方の端末から測量者がのぞき、眼と糸、標尺が水平になっている状態で、標尺目盛りを読みます。[陸軍省:工兵操典 第七編測量之部 陸達第五十一號 1893 p141-142、第83図]

このほか、ハンドレベルといい、望遠鏡筒の上部に気泡管を取り付け、鏡筒内のハーフミラーを利用して、視野内で気泡の位置が確認できる携帯用の水準儀、視準線の傾きがわかるクリノメーターも踏査などで用いられました。[田村正行・須崎純一:新版測量学 丸善出版 2016 p98-99]

水準儀

水準儀

水準儀は望遠鏡と、これに平行な気泡管からなり、気泡を水平を示す位置に設置したとき、望遠鏡の視準線も水平となります。望遠鏡の架台両端にある支柱がY字形であり「ワイレベル」とよばれ、18世紀はじめに登場しました。Y字形支柱は当初、望遠鏡を取り外して前後付け替えを容易にするためでしたが、普及時点では円形リングで望遠鏡を固定できるようになっています。

近年は水準儀の鉛直軸を動かさずに、高低微動ねじを手動で回転させ、気泡を合致させることによって、望遠鏡だけを僅かに傾斜させ、水平な視準線を得ることができる機能をもったティルティングレベル(Tilting Level チルチングレベルとも表記)がつかわれました。現在では重力を利用して自動的に水平な視準線が得られる、自動水準儀(オートレベル)がつかわれています。さらに標尺の自動読み取りなどが可能な電子水準儀(デジタルレベル)へ発展しています。

右の写真上段は一等水準儀、カール・バンベルヒ社製で国立科学博物館所蔵です。中段は二等水準儀、オットー・フェンネル社製でこれも国立科学博物館所蔵ですが、陸地測量部でつかわれていたと説明にありました。下段は一等水準儀、カール・ツアイス社製で2002年(平成14)7月に測量・設計システム展に国土地理院が出品された古い機器です。

右の写真上段は日本光学製E2型水準儀で第二次大戦後間もなく製造され輸出もされたようです。中央の「つまみ」には”MADE IN OCCUPIED JAPAN”の表示があり占領下の日本で製造されたことがわかります。このように表示しないと輸出できなかったようです。

右の写真上段は日本光学製E2型水準儀で第二次大戦後間もなく製造され輸出もされたようです。中央の「つまみ」には”MADE IN OCCUPIED JAPAN”の表示があり占領下の日本で製造されたことがわかります。このように表示しないと輸出できなかったようです。

右の写真下段はスイスのウイルド社製N3型水準儀で、1950年代から1970年代まで使用されていました。国土地理院の測量機器性能基準では「レベル1級」になっていますが国際標準(ISO)では水準儀の精度(能力)は1キロメートルの往復測量で決定できる高低差の標準偏差で表現し0.4ミリメートルになっています。機器誤差のバラツキ平均が0.4ミリメートル以下(数字が小さい方が高精度)ということです。最大視準距離は50~60メートルです。

右の写真はドイツのカール・ツアイス社製Ni002型水準儀で国土地理院では1979年(昭和54)から使用されている自動水準儀(オートレベル)です。最大視準距離は50メートルで観測者がどの位置にいても覗けることができます。自動水準儀は望遠鏡内部に鏡やプリズムをワイヤーでつり下げた自動水平維持装置が取り付けられています。このため一定の範囲内の傾きであれば視準線の水平を自動的に保つことができ作業能率が向上します。現在つかわれているレベルはほとんどこの類似形式です。

この写真は日本水準原点前で撮ったのですが、水準儀の右にある円筒状の柱は初期のカール・バンベルヒ社製の水準儀を設置して水準原点を視通するための台です。現在はつかわれていません。

経緯儀でも水準儀でも望遠鏡の接眼部での映像は正立像と倒立像の場合があり機種によって決まっています。水準測量の際には標尺の目盛数値も正、倒立に合致したものが必要です。

電子水準儀

電子水準儀

国土地理院では1994年(平成6)頃から電子水準儀(デジタルレベル)を利用しています。バーコード付きの標尺を併用することにより自動的に数値が表示される仕組みになっています。写真はライカ(ウイルド)社製NA3003型電子水準儀とツァイス製DiNi11型電子水準儀です。最大視準距離はともに40メートルです。

標尺

標尺

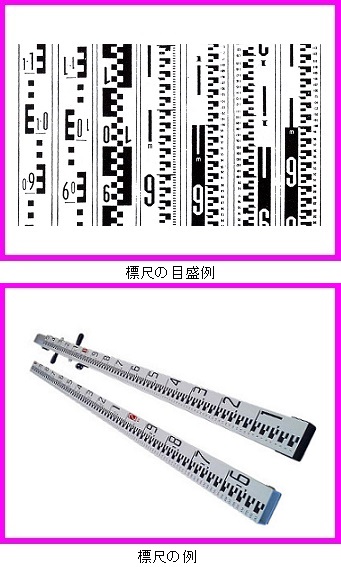

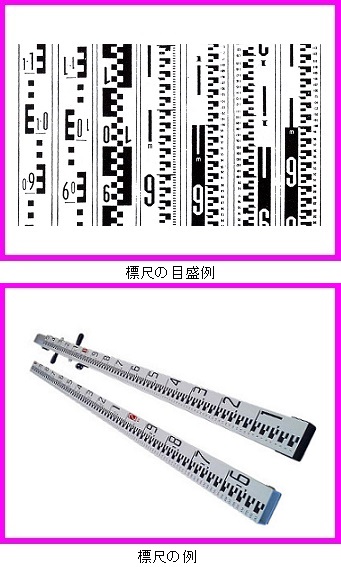

標尺(スタッフ)は水準測量でつかわれる物差しです。二本の標尺の中間に置かれた水準儀(レベル)で両標尺の目盛を読みます。標尺は箱尺ともいわれ、全長2~5メートルあり、箱状の尺が二段または三段に入れ子状になっていて、必要に応じて引き出して使用します。垂直に立てて保持する必要があり、丸型気泡管、保持用の取っ手がついているものもあります。

標尺の読み取りは一般的につかわれる物差しと異なり簡単ではありません。

標尺の指標の目盛は、たとえば左に1センチメートル単位、右に5ミリメートル単位の目盛で、数字は10センチメートルごとに表示されたものや、数字の上には丸い記号が1点または2点など表示されたものなど、誤読がないように工夫されています。

標尺台

標尺台

標尺を地面に置いたときに標尺の沈下をふせぎ、また位置が変わらないよう標尺台がつかわれます。写真の例は鉄製で上面は直径15センチメートル程度の円盤、下面は球面三角形になっていますが、いろいろな形があります。国土地理院では道路表面のアスファルトの軟化による沈下を防ぐため陶器製のものが開発されています。二等三角測量では高銓(せん)、低銓と呼ばれる高さの異なる二つの突起を標尺台に設けて、閉塞しない往復測量で用いることもありました。

国内各所保存機器

国立天文台

1888年(明治21)、東京大学(理科大学)の天文台、海軍省水路部の観象台、内務省地理局の観測課天象部が合併し東京大学の組織として東京天文台が発足しました。1924年(大正13)に天文台は三鷹へ移転し1988年(昭和63)には水沢の緯度観測所などと統合され国立天文台となり、さらに文部省、文部科学省の管轄を経て2004年(平成16)から大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台となりました。天文機器だけでなく古い測量機器も多数残存しています。[東京帝國大學:東京帝國大學學術大觀 東京天文臺 東京帝國大學 1942 p491]

右の写真上は経緯儀です。水平輪盤の直径は27センチメートルあり一等経緯儀ですが、この輪盤は国土地理院で見かけるフレーム状でなく隙間のない円盤です。「ASKANIA WERKE BAMBERG WERK BERLIN-FRIEDENAU Nr.73510」の刻印があります。同じバンベルヒでも後年の製品です。アスカニア(Askania Werke) は1871 年に創業したバンベルヒ社(Banberg Werke) を前身とする光学機器のメーカーです。

右の写真中は回照器で、格納する木箱には「回照器 東京天文台 測地學委員會」と書かれており文部省測地学委員会で使用されました。鏡、緑ガラスのフィルター、照準装置、工具などから構成されています。これも「ASKANIA WERKE BAMBERG WERK BERLIN-FRIEDENAU Nr.73600」の刻印があり経緯儀と同年代頃に製作されたものと思われます。

右の写真下はカール・バンベルヒ製の子午儀と思われます。垂直輪盤の左には光電子増倍管が取り付けられるように改造した跡が見られます。この観測機器は1907年(明治40)、樺太国境確定の際、ロシア側が使用した「天測機械」に酷似しています。国立天文台所蔵のものは口径は30ミリメートル、製造番号らしい刻字は7923になっているに対してロシア側が使用したものは口径35ミリメートル、製造番号6707です。[樺太宣傳寫眞普及会本部:樺太日露國境画定事績記念寫眞帖 明治三十七年-仝四十年 遠藤寫眞館 発行年不明(「明治四十年露國委員ノ使用セル天測機械」の写真)][樺太境界劃定委員:樺太境界劃定事蹟 陸軍省 1910 p82]

国立科学博物館

上野の国立科学博物館にも古い測量機器の展示があります。二等経緯儀はカール・バンベルヒ社製で陸地測量部でつかわれていたものです。戦後になってから使用された初期の光波距離計(ジオジメーター)もあります。そのほか同博物館には天測につかわれた子午儀や重力、地磁気の測定装置などの展示もあります。また展示はされていませんが切手にもなったカール・バンベルヒ社の一等水準儀のほか重力振子、ケルビン式検潮儀も新宿の分室に収蔵されています。展示以外の古い測量機器が多数ありますが、いつごろ、どの機関で使用されていたものかも不詳なものが多く一般公開されることは少ないようです。

カール・バンベルヒ社製、三等経緯儀です。あまり使用されなかったのか美しい状態で保存されています。輪盤の直径は14センチメートル、2秒読みです。日本の三等三角測量はほとんどこの機器で行われました。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、三等経緯儀です。あまり使用されなかったのか美しい状態で保存されています。輪盤の直径は14センチメートル、2秒読みです。日本の三等三角測量はほとんどこの機器で行われました。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、一等経緯儀です。収納箱(運搬箱)には上段に望遠鏡が下段に輪盤が入っています。いずれも機器本体が箱に厳重に固定されています。輪盤の直径は27.5センチメートル、0.2秒読みです。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、一等経緯儀です。収納箱(運搬箱)には上段に望遠鏡が下段に輪盤が入っています。いずれも機器本体が箱に厳重に固定されています。輪盤の直径は27.5センチメートル、0.2秒読みです。新宿分室に収蔵されています。

ウイルド社製、T2型経緯儀で第二次大戦後、主として四等三角測量に使用されました。1秒読みです。緑色の金属ケースにいれて背負えるようになっています。新宿分室に収蔵されています。

ウイルド社製、T2型経緯儀で第二次大戦後、主として四等三角測量に使用されました。1秒読みです。緑色の金属ケースにいれて背負えるようになっています。新宿分室に収蔵されています。

気象庁気象測器歴史館

気象観測業務にも経緯儀がつかわれました。つくば市長峰の気象庁観測部気象測器歴史館には古い気象観測機器が展示されており天体観測や地上測量の経緯儀に類似したものがあります。気象観測に必要な経緯度観測や高層気象観測に使われる気球、ラジオゾンデなどを追跡して方位や高度角を求めるためにつかわれます。

高層大気の観測は1920年頃から開始され、当初は係留気球による地上からの風向、風速の観測、ついで気球に無線機をつけ発射された電波を地上のアンテナで追跡するレーウイン(Rawin=Radio Wind)観測、1935年頃からはラジオゾンデが開発され気球からの無線送信よって気圧、気温、湿度なども観測できるようになりました。この頃までは測風経緯儀と呼ばれる経緯儀によって気球の方位角と高度角の観測も行われました。近年はGPSゾンデにより気球の位置を容易に得ろことができるようになり経緯儀はつかわれません。現在は高度30キロメートル以上の高層気象観測も可能です。

京都大学防災研究所阿武山観測所

高槻市奈佐原にある京都大学阿武山(あぶやま)観測所は1930年(昭和5)に地震観測所として発足しました。1980年(昭和55)からは観測情報の総合化」をめざして測地測量分野の観測体制が整いました。いまは使用されなくなった測地関係機器も多数保存されています。2019年11月に一般向け展示がありました。

高槻市奈佐原にある京都大学阿武山(あぶやま)観測所は1930年(昭和5)に地震観測所として発足しました。1980年(昭和55)からは観測情報の総合化」をめざして測地測量分野の観測体制が整いました。いまは使用されなくなった測地関係機器も多数保存されています。2019年11月に一般向け展示がありました。

かつて測地学委員会でつかわれたカール・バンベルヒ(Carl Bamberg)社製の一等経緯儀が残されています。当時の陸地測量部の地図測量でつかわれたカール・バンベルヒ社製の一等経緯儀は目盛り盤が27センチメートルありましたが、この経緯儀は35センチメートルの巨大なもので測地観測に利用されたと思われます。銘板は「CARL BAMBERG FRIEDENAU-BERLIN No.8334」となっており望遠鏡部の格納箱も残されています。

カール・バンベルヒの経緯儀にたいして一等水準儀も残されています。諸元は不明ですが国立科学博物館に保存されているものと同様です。

カール・バンベルヒの経緯儀にたいして一等水準儀も残されています。諸元は不明ですが国立科学博物館に保存されているものと同様です。

英国カセラ社(L.Casella)製の経緯儀です。1900年頃に製造されました。

英国カセラ社(L.Casella)製の経緯儀です。1900年頃に製造されました。

玉屋商店製の経緯儀です。1915年(大正4)頃に製造されました。

玉屋商店製の経緯儀です。1915年(大正4)頃に製造されました。

米国ガーレー社(Gurley)製の経緯儀です。1919年に製造されました。

米国ガーレー社(Gurley)製の経緯儀です。1919年に製造されました。

三笠商店製の経緯儀です。1923年(大正12)頃に製造されました。

三笠商店製の経緯儀です。1923年(大正12)頃に製造されました。

スイス ウイルド社2000型の1級経緯儀ですが、レーザー測距儀(EDM:Electronic Distance Measurement)が付属しておりトータルステーションに相当します。1983年に製造されました。望遠鏡倍率30倍、測角精度0.5秒です。機器内部に水平・垂直の目盛盤があり内部の鏡で反射させ望遠鏡接眼部に隣接した小窓から測微鏡で目盛りを読み取ります。外部にの光線を小鏡で取り入れられるようになっています。

スイス ウイルド社2000型の1級経緯儀ですが、レーザー測距儀(EDM:Electronic Distance Measurement)が付属しておりトータルステーションに相当します。1983年に製造されました。望遠鏡倍率30倍、測角精度0.5秒です。機器内部に水平・垂直の目盛盤があり内部の鏡で反射させ望遠鏡接眼部に隣接した小窓から測微鏡で目盛りを読み取ります。外部にの光線を小鏡で取り入れられるようになっています。

国立奈良文化財研究所

1952年(昭和27)に平城宮跡が特別史跡に指定されたことにより、奈良市に奈良文化財研究所が発足しました。現在は独立行政法人国立文化財機構の一部門として、奈良の文化財、埋蔵文化財の研究や平城宮跡、藤原宮跡の発掘調査を行っています。庁舎は奈良市二条町、近鉄西大寺から東へ徒歩15分の平城宮跡西端にあります。

遺構や遺物の発掘調査は絶え間なく行われています。地形図作成が最終目的ではありませんが、発掘地点の平面や断面の正確な実測図を作成します。発掘作業は、ほとんどが手作業で小型スコップ、ヘラ、箒などをつかう根気のいる仕事です。現場には縦横3メートルごとに基準となる「水糸」をはり、地物の位置を求め実測図に記入します。出土遺物や遺跡は保存処理や科学的分析を行い、建物などは復元することもあります。

近年はGPSやレーザースキャナーをつかいますが、アリダードを用いた平板測量や経緯儀を用いた三角測量も行いました。空間を立体的に把握するため等高線を0.5または1メートルと細かく描くこともあります。平板測量に用いた測距アリダード(スタジメーター)は視準角度から距離を求めるため効率よく測量ができました。レーザースキャナーは略してLS、トータルステーションとして利用する場合はTLSともいわれます。レーザー光線を連続的に方向を変えて射出、空間上を走査し、その方向と対象物までの距離を計測することで三次元座標が測定できます。短時間に得られた大量のデータはコンピューターで処理します。地上型や航空機搭載型があり、応用範囲が広く地形測量や遺跡調査のみならず土木、建築、交通などの分野にも用いられます。

福岡市カクマル社

測量杭、標識など測量用材の製造業、株式会社カクマルは福岡市城南区別府にあり本社の一階は曾根田馨社長が収集された測量機器などの展示場「カクマル サーベイミュージアム」になっています。数多くの貴重な測量機器がありますが、ここではその一部を紹介します。

写真右上は測角器です。16世紀から欧州で使用されていたようでデバイデッド・サークル(Divided Circle)の一種ですがフランスではグラフォメーター(Graphometer)とも呼ばれれています。コンパスが装着された半円形の目盛板に固定されたアリダードとべつに可動のアリダードがあり視準した挟角を目盛板で読取ります。展示物には「ナファメツ社 測角羅盤 1775年(推定)」と説明がありましたがナファメツ社(Naphametu)のことは不明です。製造年は目盛板の装飾、アリダードが望遠鏡になっていないことから19世紀初期のものかと思われます。

写真右中は航海用の八分儀(Octant)です。英国スペンサー社(Spencer Browning & Rust)製、19世紀初期のものと思われます。当時かなり量産されたようで、いまも測量機器のオークションに出品されることがあります。八分儀は1731年に英国の天文学者、数学者、ハドレー(John Hadley 1682~1744)によって開発されました。

写真右下は19世紀の代表的な経緯儀です。英国トロートンシムス社(Trougton & Simms)製です。同社の天文経緯儀は国立天文台でも見ることはできますが地上測量用は日本では珍しいものです。展示されている経緯儀には英Gilbert社、仏Huet社、仏Lorieux社、米W.J. Young社、米Buff&Buff社などのものがあります。

写真右上は軍用の測距儀(Rangefinder)です。スイス、ウイルド社(Wild)製、1940年代のものと思われます。展示物には「砲対鏡」と説明がありましたが陸戦での砲撃の目標を照準して距離を求めるものです。300~3000メートルの計測が可能です。軍艦ではさらに大型の基線長の長いものがつかわれます。

写真右上は軍用の測距儀(Rangefinder)です。スイス、ウイルド社(Wild)製、1940年代のものと思われます。展示物には「砲対鏡」と説明がありましたが陸戦での砲撃の目標を照準して距離を求めるものです。300~3000メートルの計測が可能です。軍艦ではさらに大型の基線長の長いものがつかわれます。

写真右中は初期のトータルステーション(Total Station)です。米国ヒューレットパッカード社(Hewlett-Packard)製HP3800B型で1980年代のものです。光源はGaAs発光ダイオードで測定範囲1.5キロメートル、精度は5ミリメートル、7ppmです。のちほどHP3808A型という光源に半導体レーザーダイオードを採用した、さらに高精度の測距儀が開発されています。同社はいまやコンピュータで有名ですが、もともと電波計測機器のメーカーでした。電子機器の発達とともに飛躍的に進歩し現在もGPSとともに使われています。

写真右下は近年の測距儀(Geodimeter)です。スウェーデンAGA社(Aktiebolaget Gasaccumulator)製、1960年代のものです。光波距離計で三角測量から三辺測量への転換期につかわれ、電子機器の発達とともに小型化、精密化が進みました。光波距離計は電子距離計Electronic distance meter(EDM)ともいわれます。このAGA社モデル6A(写真左黒色)、6BL(写真右朱色)は比較的初期の測距儀と思われます。

岡山県矢掛町佐伯家

井原鉄道の矢掛から南西へ800メートルの地点、旧山陽道に面した佐伯文具店に展示されています。店主、佐伯健次郎さんのご曽祖父であった和算家の佐伯義門(さえき・ぎもん 1841~1907)は備中庭瀬藩の測量方兼地方普請検見役でしたが廃藩に際し拝領されたものです。八分儀、分度器、大方儀や護身用と思われる短銃もありました。佐伯は同郷の平松誠一(ひらまつ・せいいち 1841~1931)とともに福田泉(ふくだ・せん 1815~1889、福田理軒とも)に学び、明治初期の地租改正の測量を四国各地で指導しました。展示品のうち八分儀は銘板はありませんが英国製のようです。庭瀬藩では船運が盛んに行われており、その関係で八分儀が導入されたのかもしれません。

測量機器の規格・検定

標準規格と検定

測量機器については規格が国際標準規格(ISO)や日本産業規格(JIS)で定められているものが数多くあります。内容はおおむね3つに分けられ、測量機器の野外試験方法はISO 17123、JIS B7912にあり各々の測量作業に、使用する機器が適していることを判断する手順が規定されています。ついで測量機器の性能基準がISO 12858で規定されレベル、セオドライト、光波測距儀、トータルステーション、GNSSなど機器の性能も規格になっています。さらに測量機器メーカーの出荷試験方法がISO 16331で規定されています。

測量機器ではありませんがコンクリート杭、金属鋲、再生プラスチック杭などの「測量標識くい」についてもそれぞれJISでは規定され、JIS B7914-1、B7914-2、K6932が該当します。「公共測量作業規程準則」ではJISの認証を受けた製品の採用を標準とすることが記されています。

測量機器が目的とする精度を有していることを検定するために、国土地理院には鋼巻尺、光波測距儀、GPS測量機などを検定するための比較基線場があります。つくば市の本院のほか各地方測量部の管内にもあります。比較基線場の基線長は、きわめて正確に測定されその両端点、また必要に応じ中間点には基線標石や比較基線測点金属標が設置されています。

経緯儀などの光学機器の製造、調整、検定にはコリメーター(collimator)がつかわれます。コリメーターは完全な平行光線(無限遠にある点光源が光源であるとみなせる光線)をつくるものです。光学系を構成するレンズやミラーを正確に傾きなく組みたてたり、焦点の位置を調整するためにつかいます。焦点の調整とは、仕様通りの焦点距離となるように調整することであり、また、どのような対象物に対してもピントが合うように調整することともいえます。従来のコリメーターは、平行光線を作る光学系と、対物側に置かれた光源に描かれたパターン(レチクル reticle)を肉眼で確認して調整するものでしたが、近年はレーザー光線を使ったものも広く使われています。

つくば比較基線場

つくば比較基線場

つくば市の国土地理院本院には構内に広大な比較基線場があるほか構外の約12キロメートル地点まで基線が延びています。目的によっていろいろな基線場がありますが写真右下は鋼巻尺の比較基線端点です。コンクリートの蓋石の内部にグリスカップ状の金属がありその中には+のついた標識があります。写真右上の測標(やぐら)は経緯儀、回照器、電磁波測距儀、光波測距儀などを載せます。

GPS測量機比較基線場

GPS測量機比較基線場

国土地理院構内にあるGPS測量機比較基線場と比較基線測点標識(端点)です。これを利用してGPS測量機の検定をします。白い帽子状のものはレードームといいGPSアンテナの保護覆いです。ステンレスの柱のなかにはGPS受信機がはいっています。

つくば距離標準比較基線場

つくば距離標準比較基線場

光波測距儀の比較基線場の設置条件としては各端点が一直線上にあり、かつ各端点がおなじ標高または、おなじ勾配線上にあることが必要です。この条件に適した基線場として土浦市高岡から、つくば市国松間の桜川土浦自転車道(元筑波鉄道路線)が選定され1キロメートル間に10基の基線端点が1995年(平成7)に設置されました。各ピラー間の距離は高い精度で決められておりピラー上部に測量機器を設置し測定結果と決められた値を比較して点検します。ここで点検できる測量機器は測距議、GNSS測量機などです。従来から検定で利用されているGPS比較基線場とあわせ「つくば距離比較基線場」と呼ばれています。[成田次範:国土地理院つくば距離比較基線場 「測量」 日本測量協会 1998.3 p27-30]

枚方比較基線場

枚方比較基線場

枚方市山田池北町にある国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所内の構内にあります。本館南の透水性試験舗装テニスコートの南側フェンスと植え込みの間に全長30メートルの比較基線場が設定されています。北西から南東にかけて3個の標識があり鋼巻尺の比較基線端点になっています。基線場へは事務所の許可なく入ることはできません。

標識は北西端、5メートル地点とさらに25メートル先の南東端にあり、それぞれ32センチメートル角のコンクリート台石の上に保護カバーとして外径4、内径3、高さ2.5センチメートルのグリスカップ状の金属円筒があり、その中には上面直径5ミリメートルで+が刻印された標識があります。

淀川比較基線場

淀川比較基線場

国土地理院の淀川比較基線場は測距儀やGPS測量機の比較検定をする所です。大阪市福島区淀川左岸の河川敷にあります。新十三大橋から1キロメートル下流までの細長い場所なのですが、べつに表札や設備がある訳でもなく、ただの川原です。しかし注意深く芝生の中などを探すと、さまざまな標識が見つかりました。

新十三大橋の真下に「基本」の標示がある金属標が見つかります。端点1といわれ、この中心の+印に測距儀をあわせて観測するのですが250、500、1000メートル先にも端点2~4があり、それぞれ位置は厳密に定まっています。わたしの見た端点3は芝生上にコンクリートのふたには「水準点」、中の金属標には「比較基線測点」と標示がありました。

GPSに関しては測距儀用の端点1から120メートルほど下流の芝生にGPS用の端点G1がありますが、ふたが固くて中が覗けませんでした。さらに下流にすすみJR線、阪神高速池田線の横断から200メートルほどのところにG2の表示があり四角いコンクリートのふたをとるとグリスカップ状の金属がありその中には+のついた標識がありました。すぐ隣のG3の標識は「人工衛星観測点」とまるい金属標に刻字されていました。残りのG4からG6までの3点はみな同じで単に「端点」の表示がありました。G7もあるそうですが、わたしは見ていません。

東京麻布 方位標

東京麻布 方位標

東京麻布にある日本経緯度原点の敷地、東南角のマウンドの下にあります。地中に設置された30センチメートル角のコンクリートの枡の中に直径7センチメートルの陶器でできた標識(陶器標)が入っています。

この方位標は日本経緯度原点のすぐ近くにあるのですが原点とも天測点とも無関係で2、30年まえに国土地理院内部で光波測距儀の検定のために設置されたようです。正式な基準点ではありません。

地中枡のコンクリートのふたをとると、なかには蟻の大群が巣をつくっており写真を撮るのに閉口しました。このような陶器標を見るのは初めてでした。

■Top of this Home Page

■Next Page

明治初期、内務省のお雇い英国人マクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912)が購入したと思われる経緯儀が国土地理院に保存されています。英国トロートン・シムス社(Troughton & Simms)製の12インチ経緯儀です。「12インチ」は水平目盛盤(輪盤)の直径30センチメートルを表しています。この経緯儀は1874年(明治7)から約10年間、内務省地理寮、同地理局で使用され、その後陸地測量部へ移管されました。しかし陸地測量部では発足当時からドイツ製の経緯儀が使用され、この英国製も不使用のままになっていたようです。トロートン・シムス社はトロートン(Edward Troughton 1753~1835)とシムス(William Simms 1793~1860)によって19世紀初期に創業、航海用機器、天文観測機器などの世界的な光学機器製作会社です。

明治初期、内務省のお雇い英国人マクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912)が購入したと思われる経緯儀が国土地理院に保存されています。英国トロートン・シムス社(Troughton & Simms)製の12インチ経緯儀です。「12インチ」は水平目盛盤(輪盤)の直径30センチメートルを表しています。この経緯儀は1874年(明治7)から約10年間、内務省地理寮、同地理局で使用され、その後陸地測量部へ移管されました。しかし陸地測量部では発足当時からドイツ製の経緯儀が使用され、この英国製も不使用のままになっていたようです。トロートン・シムス社はトロートン(Edward Troughton 1753~1835)とシムス(William Simms 1793~1860)によって19世紀初期に創業、航海用機器、天文観測機器などの世界的な光学機器製作会社です。

明治初期は日本では高性能のものが製作できず、ドイツ(当初はプロイセン)から輸入しました。当時1台あたり二等経緯儀で1000円、三等で400円(一等は不明)でした。国土地理院、国立天文台などにはカール・バンベルヒ(Carl Bamberg)製の経緯儀が残されています。「バンベルヒ」の名称は国立科学博物館では「バンベルク」と表示されています。バンベルクの方が一般的ですが、明治初期から測量関係者の間でバンベルヒが定着してしまったようです。バンベルヒ社(Banberg Werke)は1871年にベルリンのフリーデナウ(Berlin,Friedenau)で創立されました。創業者のバンベルヒ(Carl Bamberg 1847~1892)はイエナのツァイス社(Carl Zeiss, Jena)で修行し、ツアイス(Carl Friedrich Zeiss 1811~1888、光学機器技術者)やアッベ(Ernst Abbe 1840~1905、物理学者)の弟子でもありました。バンベルヒ社は軍事需要も多く隆盛し、いくつかの同業者を合併して、1921年にはアスカニア社(Askania Werke)になりました。1963年にツァイス社に引き継がれています。

明治初期は日本では高性能のものが製作できず、ドイツ(当初はプロイセン)から輸入しました。当時1台あたり二等経緯儀で1000円、三等で400円(一等は不明)でした。国土地理院、国立天文台などにはカール・バンベルヒ(Carl Bamberg)製の経緯儀が残されています。「バンベルヒ」の名称は国立科学博物館では「バンベルク」と表示されています。バンベルクの方が一般的ですが、明治初期から測量関係者の間でバンベルヒが定着してしまったようです。バンベルヒ社(Banberg Werke)は1871年にベルリンのフリーデナウ(Berlin,Friedenau)で創立されました。創業者のバンベルヒ(Carl Bamberg 1847~1892)はイエナのツァイス社(Carl Zeiss, Jena)で修行し、ツアイス(Carl Friedrich Zeiss 1811~1888、光学機器技術者)やアッベ(Ernst Abbe 1840~1905、物理学者)の弟子でもありました。バンベルヒ社は軍事需要も多く隆盛し、いくつかの同業者を合併して、1921年にはアスカニア社(Askania Werke)になりました。1963年にツァイス社に引き継がれています。

水平目盛盤は輪盤、輪郭盤、目盛盤ともいいますが三等経緯儀には、べつに直径116ミリメートルの鉛直目盛盤があります。また望遠鏡でのぞく像はカール・バンベルヒ社製ではどの等級でも倒立しています。

水平目盛盤は輪盤、輪郭盤、目盛盤ともいいますが三等経緯儀には、べつに直径116ミリメートルの鉛直目盛盤があります。また望遠鏡でのぞく像はカール・バンベルヒ社製ではどの等級でも倒立しています。

ウイルドT4型経緯儀はウイルド社の製品の中で最高性能の機器です。天体用としても使用可能です。望遠鏡の長さ550ミリメートル、倍率65倍、精度は水平0.1秒、垂直0.2秒、総重量50キログラムで1965年(昭和40)頃まで防衛庁での使用実績があります。

ウイルドT4型経緯儀はウイルド社の製品の中で最高性能の機器です。天体用としても使用可能です。望遠鏡の長さ550ミリメートル、倍率65倍、精度は水平0.1秒、垂直0.2秒、総重量50キログラムで1965年(昭和40)頃まで防衛庁での使用実績があります。

平板は約40×50センチメートル、厚さ2センチメートル程度でアリダードは幅4、長さ22~27センチメートルの金属製です。垂直に視準板が立てられます。平板を水平にする(整準または整置)ため中央には気泡管があります。写真にはありませんが普通、平板の表から裏へ曲がった金属棒に下げ振り(糸のついた釣鐘型の分銅、釣玉ともいいます)をつけた求心器を設置します。図紙上に示された測点を地上の測点位置と同一鉛直線上に一致させるためです。

平板は約40×50センチメートル、厚さ2センチメートル程度でアリダードは幅4、長さ22~27センチメートルの金属製です。垂直に視準板が立てられます。平板を水平にする(整準または整置)ため中央には気泡管があります。写真にはありませんが普通、平板の表から裏へ曲がった金属棒に下げ振り(糸のついた釣鐘型の分銅、釣玉ともいいます)をつけた求心器を設置します。図紙上に示された測点を地上の測点位置と同一鉛直線上に一致させるためです。

写真上は測機舎(ソキア)1986年製、トータルステーションSET4型です。測角精度は7″、測距精度は5ミリメートルです。

写真上は測機舎(ソキア)1986年製、トータルステーションSET4型です。測角精度は7″、測距精度は5ミリメートルです。

水準儀

水準儀

右の写真上段は日本光学製E2型水準儀で第二次大戦後間もなく製造され輸出もされたようです。中央の「つまみ」には”MADE IN OCCUPIED JAPAN”の表示があり占領下の日本で製造されたことがわかります。このように表示しないと輸出できなかったようです。

右の写真上段は日本光学製E2型水準儀で第二次大戦後間もなく製造され輸出もされたようです。中央の「つまみ」には”MADE IN OCCUPIED JAPAN”の表示があり占領下の日本で製造されたことがわかります。このように表示しないと輸出できなかったようです。

電子水準儀

電子水準儀

標尺

標尺

標尺台

標尺台

カール・バンベルヒ社製、三等経緯儀です。あまり使用されなかったのか美しい状態で保存されています。輪盤の直径は14センチメートル、2秒読みです。日本の三等三角測量はほとんどこの機器で行われました。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、三等経緯儀です。あまり使用されなかったのか美しい状態で保存されています。輪盤の直径は14センチメートル、2秒読みです。日本の三等三角測量はほとんどこの機器で行われました。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、一等経緯儀です。収納箱(運搬箱)には上段に望遠鏡が下段に輪盤が入っています。いずれも機器本体が箱に厳重に固定されています。輪盤の直径は27.5センチメートル、0.2秒読みです。新宿分室に収蔵されています。

カール・バンベルヒ社製、一等経緯儀です。収納箱(運搬箱)には上段に望遠鏡が下段に輪盤が入っています。いずれも機器本体が箱に厳重に固定されています。輪盤の直径は27.5センチメートル、0.2秒読みです。新宿分室に収蔵されています。

ウイルド社製、T2型経緯儀で第二次大戦後、主として四等三角測量に使用されました。1秒読みです。緑色の金属ケースにいれて背負えるようになっています。新宿分室に収蔵されています。

ウイルド社製、T2型経緯儀で第二次大戦後、主として四等三角測量に使用されました。1秒読みです。緑色の金属ケースにいれて背負えるようになっています。新宿分室に収蔵されています。

高槻市奈佐原にある京都大学阿武山(あぶやま)観測所は1930年(昭和5)に地震観測所として発足しました。1980年(昭和55)からは観測情報の総合化」をめざして測地測量分野の観測体制が整いました。いまは使用されなくなった測地関係機器も多数保存されています。2019年11月に一般向け展示がありました。

高槻市奈佐原にある京都大学阿武山(あぶやま)観測所は1930年(昭和5)に地震観測所として発足しました。1980年(昭和55)からは観測情報の総合化」をめざして測地測量分野の観測体制が整いました。いまは使用されなくなった測地関係機器も多数保存されています。2019年11月に一般向け展示がありました。

カール・バンベルヒの経緯儀にたいして一等水準儀も残されています。諸元は不明ですが国立科学博物館に保存されているものと同様です。

カール・バンベルヒの経緯儀にたいして一等水準儀も残されています。諸元は不明ですが国立科学博物館に保存されているものと同様です。

英国カセラ社(L.Casella)製の経緯儀です。1900年頃に製造されました。

英国カセラ社(L.Casella)製の経緯儀です。1900年頃に製造されました。

玉屋商店製の経緯儀です。1915年(大正4)頃に製造されました。

玉屋商店製の経緯儀です。1915年(大正4)頃に製造されました。

米国ガーレー社(Gurley)製の経緯儀です。1919年に製造されました。

米国ガーレー社(Gurley)製の経緯儀です。1919年に製造されました。

三笠商店製の経緯儀です。1923年(大正12)頃に製造されました。

三笠商店製の経緯儀です。1923年(大正12)頃に製造されました。

スイス ウイルド社2000型の1級経緯儀ですが、レーザー測距儀(EDM:Electronic Distance Measurement)が付属しておりトータルステーションに相当します。1983年に製造されました。望遠鏡倍率30倍、測角精度0.5秒です。機器内部に水平・垂直の目盛盤があり内部の鏡で反射させ望遠鏡接眼部に隣接した小窓から測微鏡で目盛りを読み取ります。外部にの光線を小鏡で取り入れられるようになっています。

スイス ウイルド社2000型の1級経緯儀ですが、レーザー測距儀(EDM:Electronic Distance Measurement)が付属しておりトータルステーションに相当します。1983年に製造されました。望遠鏡倍率30倍、測角精度0.5秒です。機器内部に水平・垂直の目盛盤があり内部の鏡で反射させ望遠鏡接眼部に隣接した小窓から測微鏡で目盛りを読み取ります。外部にの光線を小鏡で取り入れられるようになっています。

写真右上は軍用の測距儀(Rangefinder)です。スイス、ウイルド社(Wild)製、1940年代のものと思われます。展示物には「砲対鏡」と説明がありましたが陸戦での砲撃の目標を照準して距離を求めるものです。300~3000メートルの計測が可能です。軍艦ではさらに大型の基線長の長いものがつかわれます。

写真右上は軍用の測距儀(Rangefinder)です。スイス、ウイルド社(Wild)製、1940年代のものと思われます。展示物には「砲対鏡」と説明がありましたが陸戦での砲撃の目標を照準して距離を求めるものです。300~3000メートルの計測が可能です。軍艦ではさらに大型の基線長の長いものがつかわれます。

つくば比較基線場

つくば比較基線場

GPS測量機比較基線場

GPS測量機比較基線場

つくば距離標準比較基線場

つくば距離標準比較基線場

枚方比較基線場

枚方比較基線場

淀川比較基線場

淀川比較基線場

東京麻布 方位標

東京麻布 方位標