日時計

日時計

時間の考え方

測量と時間は必要不可欠な関係があります。経緯度測定のうち2地点間の経度差を求めるためには、両地点での正確な時刻が必要です。重力の測定では精密な時間が必須です。徒歩や車での所要時間からは、おおよその距離を求めることができます。ここで時間の考え方を整理しておきます。

太陽は毎朝、東から昇り昼に南を通って夕方には西にしずみ、夜は見えないという形をくりかえしています。この周期が「1日」の素朴な概念であり、人々は基本的にこの周期にしたがって生活しています。日の出・太陽の南中・日の入りといった現象は実際に太陽が動いているのではなく、地球が自転するためにおこります。北極側から見ると、地球は反時計回りに自転しています。月が地球にいつも同じ面を向けているように、地球が太陽にいつも同じ面を向けているならば昼と夜の変化はなくなり、1日という概念は失われてしまいます。1日は地球の自転に大きく関係していますが、地球が1回、自転しただけでは1日になりません。ある地点で太陽が南中した後、地球が1回、自転すれば、その間にも地球は公転により移動しているため、まだ太陽は南中しません。太陽がふたたび南中するには、地球が公転で動いた分だけ、余計に自転しなければならないのです。余分の量は季節によって複雑に変動します。

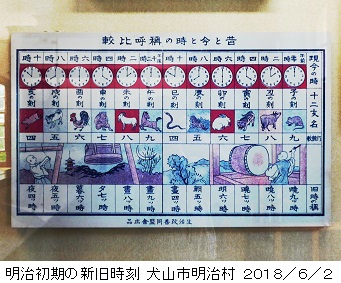

1日をより小さな単位に分割したものが時間です。日本では正確な時計が開発されるまでの江戸時代には、不定時法といい、一日を昼と夜に分けて、それぞれを6等分、一日を12等分し、時の進み具合を季節に合わせて変える方法で、1時間の長さも季節によって変化しました。これにたいして、一日を24等分して時の進み具合を一定にする方法を定時法といい、現在の世界でつかわれています。昼と夜を12等分にした定時法の概念はBC2世紀ごろ、ヒッパルコス(Hipparchus BC190頃~BC120頃 古代ギリシアの天文学者)によって提唱されました。

1日は必ずしも午前0時(真夜中)から始まるとは限りません。かつて天体学や船舶航行でつかう天文時は正午(お昼)から正午までを1日としていました。しかし日常生活では昼に日付が変わっては不便ですから、正子 (子の正刻=午後12時=午前0時、真夜中) から正子までを1日とします。これは常用時または市民時とよばれ、真夜中に日付が変わる時刻になります。天文時は太陽の南中によって時計0時の調整ができる利点もありますが、午前と午後は別の日になります。天文時は1924年(大正13)末には廃止されました。

1日を半分に分ける場合、正午(お昼)の前か後かで午前、午後と呼びます。日本では、太陽暦導入を宣言した明治5年太政官布告第337号 において、時刻の呼び方が定められています。「時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事」とあり、この布告にある「時刻表」では、正子=子の正刻(真夜中)については「零時即午後十二時 子刻」(午前0時は午後12時である)とされていますが、正午については「十二時 子刻」(午前12時)となっており、「午後0時」という表現はありません。たとえば、正午から10分後は、「午前12時10分」のような表現になります。12時については、人によって思い浮かべる時刻が異なることや数学的に連続しないなどの問題点があります。ちなみにNHKでは原則として「昼の12時」は「正午」、「夜の12時」は原則「午前0時」、場合により「夜(夜中)の0時」としています。0時から24時までの24時間制を用いると、だれにでも誤解なく簡潔に同じ時刻を伝えることができるので、公共交通・通信・コンピューター・軍隊などで広く用いられています。

日時計

日時計

日時計は太陽の影を利用して時刻を読み取る装置で、先史時代からバビロニア(イラク南部)でつかわれていたようです。日時計は誰でも使用できる時計ですが、晴天の昼間しかつかえません。中世に開発された機械式時計は当初、誤差が大きく、これを補正するために日時計もつかわれました。日時計は設置場所の緯度によって指針を傾けなければならず、また指針は正確に天の北極、または天の南極に向かせる必要があります。現在は庭園や建物の装飾や記念碑として設置されることが多く、実用としてつかわれることはありません。

京都市山科区御陵御廟野町の国道に面した天智天皇(てんじてんのう 626~672)の御陵入口には、漏刻(水時計)を置かれた天皇にちなみ日時計の碑があります。1938年(昭和13)に京都時計商組合によって建立されたものです。高さ170センチメートルで、「天恩無窮」(右書き)と書かれた篆額がついています。

高知市の高知城天守閣入り口には江戸時代の製作と伝えられる日時計があります。細川半蔵(ほそかわ・はんぞう 1741~1796、土佐長岡出身、暦算家、からくり作者)の作ともいわれていますが、定かではありません。平らな石に高さ1メートル程度の木杭を差し込み、紐を斜め40度に張っており、紐の影が石に刻まれた直線に一致する時刻を正午としたものです。

高知市の高知城天守閣入り口には江戸時代の製作と伝えられる日時計があります。細川半蔵(ほそかわ・はんぞう 1741~1796、土佐長岡出身、暦算家、からくり作者)の作ともいわれていますが、定かではありません。平らな石に高さ1メートル程度の木杭を差し込み、紐を斜め40度に張っており、紐の影が石に刻まれた直線に一致する時刻を正午としたものです。

三重県鳥羽湾の菅島(すがしま)灯台で明治初期に使用されていた日時計が、現在犬山市の「明治村」で展示されています。また山口県下関市の角島(つのしま)灯台、青森県東通村(ひがしどおりむら)の尻屋埼灯台には日時計の台だけ残存しています。3灯台とも御雇英国人ブラントン(Richard Henry Brunton 1841~1901)による設計で菅島は1873年(明治6)、角島、尻屋埼は1876年(明治9)に初点灯されました。

三重県鳥羽湾の菅島(すがしま)灯台で明治初期に使用されていた日時計が、現在犬山市の「明治村」で展示されています。また山口県下関市の角島(つのしま)灯台、青森県東通村(ひがしどおりむら)の尻屋埼灯台には日時計の台だけ残存しています。3灯台とも御雇英国人ブラントン(Richard Henry Brunton 1841~1901)による設計で菅島は1873年(明治6)、角島、尻屋埼は1876年(明治9)に初点灯されました。

明治初期の灯台や験潮場には、正確な時刻を知るため、日時計が設置されました。太陽による影の長さや方向から真太陽時を知り、平均太陽時との差を時差表で照合し、正確な時刻を算出していました。地球の自転軸が公転面から23.4度傾いていることなどから、季節により天球上を太陽の動く速度が異なるため、真太陽時では季節により一日の長さが変化します。そこで太陽のかわりに一定の速度で動く天体を「平均太陽」と仮想し、それによって定める時刻「平均太陽時」をいいます。

漏刻

漏刻

報時とは音、光、電気、電波などの手段により一般に時刻を知らせることで、古くは鐘や太鼓の音によっていました。中国では紀元前4世紀頃から漏刻(ろうこく、漏剋とも)といわれる水時計が利用されおり日本へも7世紀頃に伝来したようです。

1981年(昭和56)、奈良県明日香村での発掘調査によって漏刻の遺構が発見され、「飛鳥水落遺跡」(あすか みずおちいせき)と名付けられています。近鉄樫原神宮前から東へ2キロメートル、飛鳥盆地のほぼ中央に位置する甘樫丘(あまかしのおか)のすぐ東にあたります。

漏刻の基壇のみが復元されおり、一辺22.5、高さ1メートルの方形基壇で四辺に石敷溝をめぐらし、基壇には楼閣を支える25本の柱位置が示されています。楼閣は復元されていませんが流速を一定に保つために四、五段になった水槽と報時に利用した太鼓があったと推測されています。最下段の水槽に水が入ると、水の量が増すとともに浮標が上がり、浮標の高さで時刻を知るようになっているようです。導水に用いられたとみられる銅管も発掘され、現場から北東1キロメートルにある奈良文化財研究所飛鳥資料館に展示されています。斧状銅管の下部は木片です。[和田萃(わだ・あつむ):飛鳥 岩波新書 2003 p119-124]

漏刻は日本書紀にも記されています。660年(斉明天皇6)夏五月には「皇太子(ひつぎのみこ)、始めて漏剋(ときのきざみ)を造り給ひて、民をして時を知らしめ給ひき。」とあり、また671年(天智天皇10)夏四月(グレゴリオ暦で6月10日)には「漏剋を新しき臺(うてな)に置き、始めて候時(とき)を打ちて鐘(かね)鼓(つづみ)を動(なら)しき。始めて漏剋を用ゐしなり。此の漏剋は、天皇(すめらみこと)の皇太子にましましし時、始めて、親(みづから)製造(つく)り給ひしなり、云云(しかしか)。[武田祐吉編:訓読 日本書紀 臨川書店 1988 p564、588]

日本書紀の斉明・天智両天皇の記述内容で漏刻の開始年月に齟齬がありますが。両記述の関係は不明です。しかし1920年(大正9)に天智天皇の記述から6月10日を「時の記念日」とされました。法律で決まったわけではありません。

清少納言の枕草子には「時司などは、ただかたはらにて、鼓の音も例のには似ず聞ゆる」(能因本一六五段・故殿の御服)、「時丑三つ、子四つなど、時の杭さす音など、いみじうをかし。子九つ、丑八つなどこそ、里びたる人は言へ、すべて四つのみぞ杭はさしける」(能因本二六九段、時奏)とあります。時司(ときづかさ)は中世以降、天文暦学業務を担当した陰陽寮(おんみょうりょう)に所属して時刻を知らせる役人のことで、筒に杭を差し込んで音をだす様子が描かれています。1872年(明治5)までは皇居内の太鼓櫓で時報太鼓がつかわれていました。

沖縄の首里城跡には漏刻門があります。守礼門と正殿の間に設置されている門のひとつです。この地の説明板によると、15世紀頃の創建で昭和初期には老朽化のため撤去されていましたが、1992年(平成4)に復原されました。この門の階上に水時計の水槽があり、門をくぐった内庭にある日時計とともに時刻をはかり太鼓をたたいて時をしらせました。

沖縄の首里城跡には漏刻門があります。守礼門と正殿の間に設置されている門のひとつです。この地の説明板によると、15世紀頃の創建で昭和初期には老朽化のため撤去されていましたが、1992年(平成4)に復原されました。この門の階上に水時計の水槽があり、門をくぐった内庭にある日時計とともに時刻をはかり太鼓をたたいて時をしらせました。

古い時刻表示と号砲(午砲)

古い時刻表示と号砲(午砲)

日本の時刻は古くは一日を12等分して、夜半から十二支を順にふりあて「子(ね)の刻」、「丑(うし)の刻」・・・などといい、それぞれの刻(約2時間)をさらに4等分して「子の一刻」、「子の二刻」といいました。「草木も眠る丑三つ時」というのは「丑の三刻」(午前2時頃)のことです。またそれぞれの刻の中心にあたる時刻を「正刻」(しょうこく)と呼んでいました。いまの「正午」という呼び方は「午(うま)の正刻」の意味です。

江戸時代は、日のあるうちが昼で、日が暮れれば夜とし、昼夜をそれぞれ6等分し、これを一刻(いっとき、約2時間)として時間をはかる「不定時法」を採用していました。したがって季節によって、現在の時刻と当時の時刻表示が異なります。昼夜とも順に、六ツ、五ツ、四ツ、九ツ、八ツ、七ツ、六ツと数えました。明け六ツ、朝五ツ、昼四ツ、真昼九ツ、昼八ツ(「おやつ」の時刻)、夕七ツ、暮れ六ツ、宵五ツ、夜四ツ、真夜九ツ、夜八ツ、暁七ツ、明け六ツの順になります。たとえば「明六ツ」といえば午前4~6時で季節によって2時間程度の巾がありました。「朝四ツ」ならば午前9~10時頃、「夜四ツ」で午後9~10時頃で1時間程度の巾があります。このような不定時法から時分秒の細分割によって時間管理をおこなう現在の「定時法」に移行したのは明治新政府が1873年(明治6)に太陽暦を採用してからです。

古くから方角も十二支をつかって表していました。北を子(ね)、南を午(うま)、東を卯(う)、西を酉(とり)と呼んでいました。北東にあたる方位は丑(うし)と寅(とら)の間で艮(うしとら)といい陰陽道では「鬼門」(きもん)といい、万事に忌み嫌う方角とされました。

1871年(明治4)以来、太政布告により皇居内本丸で正午に号砲を放って報時とすることになり「ドン」と愛称されていました。最初は兵部省が行っていましたが、1875(明治8)には東京鎮台、その後は衛戍(えいじゅ)兵、近衛師団が受け持っていました。「明治四辛未年八月 太政官 第四百五十三 九月二日(布)舊本丸ニ於テ來ル九日ヨリ晝十二字大砲一發ツ、毎日時號砲執行候條爲心得相達候事」[内閣官報局:明治四年法令全書 1888 p337]

1871年(明治4)以来、太政布告により皇居内本丸で正午に号砲を放って報時とすることになり「ドン」と愛称されていました。最初は兵部省が行っていましたが、1875(明治8)には東京鎮台、その後は衛戍(えいじゅ)兵、近衛師団が受け持っていました。「明治四辛未年八月 太政官 第四百五十三 九月二日(布)舊本丸ニ於テ來ル九日ヨリ晝十二字大砲一發ツ、毎日時號砲執行候條爲心得相達候事」[内閣官報局:明治四年法令全書 1888 p337]

明治中期の報時事業は内務省地理局が担当しましたが、1888年(明治21)以降は東京天文台(現国立天文台)に移され陸軍省の依頼によって毎日正午に号砲用のクロノメーターの比較を行い、また逓信省の求めにより正午の通報を行っています。[東京天文台:東京天文台90周年誌 1968 p6]

皇居内本丸の号砲は1922年(大正11)には東京市が引き継ぎ、1929年(昭和4)からはサイレンにかわりました。各地方都市も1879年(明治12)から午砲による報時を行い、のちにサイレンからラジオやテレビによる放送局の報時になりました。当時の午砲は現在、小金井市にある江戸東京たてもの園の本館裏に保存されています。砲身の長さは約2メートルあります。京都市の午砲はかつて東山七条の新日吉神社に奉納されましたが、いまは台座石だけ残っています。

大阪でも午砲がつかわれました。もともと幕府の命により天保山砲台に設置された大砲ですが、明治維新後に大阪城に移され、1870年(明治3)から一日に3回、1874年(明治7)からは正午のみ空砲を発し「お城のドン」などと市民に呼ばれました。大正末期には役目を終えました。

大阪でも午砲がつかわれました。もともと幕府の命により天保山砲台に設置された大砲ですが、明治維新後に大阪城に移され、1870年(明治3)から一日に3回、1874年(明治7)からは正午のみ空砲を発し「お城のドン」などと市民に呼ばれました。大正末期には役目を終えました。

クロノメーターの開発

英国では、度重なる海難事故を契機に経緯度測定の必要が一層高まりました。時計の示す時刻と天体の位置によって経度を測定するために、天文台が設置されました。時計としては、船舶ではかつて砂時計もつかわれたこともありますが、あらたに国をあげ、正確な時計の開発が懸賞金つきで行われました。1714年に英国の時計職人サッカー(Jeremy Thacker 生没年不明)は真空の容器に時計を固定し、気圧や湿度の影響をなくしたり、ねじを巻いている間も時計が動きつづけるよう工夫をし、これをクロノメーター(Chronometer)と名付けました。この呼称は現在も高級精密時計の代名詞のようにつかわれています。航海で用いられるものはマリンクロノメーター、また日本では経線儀ともいわれました。

ついで、おなじく英国の時計職人ハリソン(John Harrison 1693~1776)はハレ―の助言や当時著名な時計職人グラハム(George Graham 1673~1751)の支援も得て、1735年、まずH1型(1世代目)といわれる船舶用時計を完成させました。木製の歯車で重さは34キログラム、一辺1.2メートル立方の箱に納めたものでした。これをもとに1736年には経度評議員会から開発資金を得て、つぎつぎ改良した時計を考案しました。つぎのH2型は真鍮製で39キログラムありました。この頃からハリソンは息子のウイリアム(William Harrison 1728~1815)とともに開発に専念し、1757年になってH3型を完成させました。温度変化に対応できるもので重さも27キログラム、大きさは高さ60、幅30センチメートルで小型化をはかっています。ハリソンは金属の伸縮を補正するためのバイメタル、振子時計の振動を持続させるためのグラスホッパー(虫のバッタ)といわれる脱進機、さらに振り子に替わるシーソー状のスプリングのなどの新技術を採用しました。

ハリソンによる時計の開発と並行して、時計を用いないで経度測定を行う月距法の改良も、のちに第5代王立天文台長になるマスケリン(Nevil Maskelyne 1732~1811)より行われ、ハリソンの最大のライバルになっていました。しかし月距法は計算に数時間かかるという欠点もありました。マスケリンはグリニッジ天文台に設定した経度0度とする本初子午線を基準として月と太陽、月と星の距離を年鑑に収録しました。これによって世界の航海者はグリニッジを基準として経度を計るようになりました。以前は出発地や目的地を基準として東、西に何度離れているかという表現にとどまっていました。またマスケリンは1761年、金星の太陽面通過現象を観測するためセント・ヘレナ島に向かいましたが、途上で月距法による経度測量の正確さを確かめました。これより前、1677年にはハーレーもセント・ヘレナ島で水星の太陽面通過を観測しています。1761年の金星の太陽面通過現象は英国の天文学者メーソン(Charles Mason 1730~1787)とディクソン(Jeremiah Dixon 1733~1779)も喜望峰で観測しています。この2人は数年後米国ペンシルベニア州とメリーランド州などの境界線となるメーソン・ディクソン線を測量しています。[デーヴァ・ソベル、藤井留美訳:経度への挑戦 角川文庫 2010 p132、191]

1761年にはハリソンによって4世代目のH4型といわれる、直径13センチメートルの携帯用時計が完成し実航海で正確さが立証されました。しかしH4型が偶然の産物でないことを立証するために、経度評議員会は時計職人のケンドール(Larcum Kendall 1721~1795)に正確な複製を作らせることになりました。複製品はK1型と呼ばれましたが経度評議員会はH4型と同等と判断しクック(James Cook 1728~1779、英国海軍士官)によって1768年から1775年にかけてエンデバー号とレゾリューション号での二度の太平洋航海で検証されることになりました。ケンドールはその後、K2型、K3型の改良品を製作しています。

しかしこの時点では異論などあり、ハリソンには懸賞金の一部しか授与されなかったのですが、1772年、さらに改良したH5型を国王隣席のもとで実験し、最終的に賞金全額を獲得しました。その後クロノメーターは時計職人のマッジ(Thomas Mudge 1715~1794)、アーノルド(John Arnold 1736~1799)、アーンショウ(Thomas Earnshaw 1749~1829)などによって改良され、大量に生産されるようになりました。クロノメーターが月距法にたいして勝利をおさめてからも船上でクロノメーターの精度を確認するため、ときおり月距法による観測も行われました。

クロノメーターは時間で4秒の狂いが経度1分に相当するので高度な精密さが要求されます。当初のクロノメーターは温湿度変化のすくない金属を用い、一日に±0.1秒の精度でしたがゼンマイ駆動のため2、3日間に一回、ゼンマイを巻く必要がありました。航海中の温度差や姿勢差による変動を少なくする設計がされています。船が傾いても本体は直角方向のジンバル(Gimbal、水平保持装置)2軸で支えられており常に水平に保たれます。[デーヴァ・ソベル・藤井留美訳:経度への挑戦 角川文庫 2010、p69-71]

クロノメーターは時間で4秒の狂いが経度1分に相当するので高度な精密さが要求されます。当初のクロノメーターは温湿度変化のすくない金属を用い、一日に±0.1秒の精度でしたがゼンマイ駆動のため2、3日間に一回、ゼンマイを巻く必要がありました。航海中の温度差や姿勢差による変動を少なくする設計がされています。船が傾いても本体は直角方向のジンバル(Gimbal、水平保持装置)2軸で支えられており常に水平に保たれます。[デーヴァ・ソベル・藤井留美訳:経度への挑戦 角川文庫 2010、p69-71]

航海では複数個べつべつに木箱にいれたクロノメーターを一隻の船に載せて誤差補正をしました。測量船では40個も載せることがありました。世界各地の経度を計測するため1831年に出航した船長フィッツロイ(Robert FitzRoy 1805~1865、英国海軍)指揮下のビーグル号(Beagle)には22個のクロノメーターが載せられました。この航海にはダーウィン(Charles Robert Darwin 1809~1882、英国の生物学者、地質学者)も同行しました。

1971年に南大西洋の英国領アセンションで発行された切手にはハリソンのH1型が、また1969年に南太平洋の英国領ピトケアン島で発行された切手にはケンドールの1771年製K2型のクロノメーターが描かれています。ピトケアン島は1789年に起こったバウンティ号(Bounty)の反乱の際、乗組員が持ちだしピトケアン島に保管されていたもので"The Bounty Chronometer"と呼ばれています。現在、同種のものがグリニッジの国立海事博物館にあります。また1993年、英国で発行されたハリソン生誕300年記念切手4種にはH4型クロノメーターが図案になっています。内部構造や装飾までわかります。

クロノメーターは天文観測による経度測定のため陸上でもよく使用されていました。国立天文台水沢観測所内、木村榮記念館の展示物は、写真左がナルダン社(Ulysee Nardin)製、1907年(明治40)購入、右がシュオブ社(Schowob Freres、現CYMA)製、1912年(大正1)購入、ともにスイス製です。両メーカーはまだ時計製造業として健在です。写真中と下は国立天文台三鷹キャンパス内の展示物でコンスタンタン社(Vacheron Constantin)製ですが、製造年は不明です。同社は、いまもスイスの最高級時計製造業として有名です。

写真上のクロノメーターは米ネガス社(T.S.&J.D. Negus)製で1957年(昭和32)頃に海上保安庁下里水路観測所に設置されていたものです。船舶用ですが陸上で天文観測につかわれていました。写真中、下のクロノメーターはいずれもスイス、ナルダン社(Ulysee Nardin)製です。写真中は大阪市立科学館展示のもので、下は日露戦争の日本海戦当時活躍した戦艦「三笠」に搭載されたもので、横須賀市にある記念艦「三笠」に展示されています。長い間、故障のまま放置されていましたが、2009年(平成21)に銀座の天賞堂創業130周年事業として製造元のナルダン社で修理されたものです。

写真上のクロノメーターは米ネガス社(T.S.&J.D. Negus)製で1957年(昭和32)頃に海上保安庁下里水路観測所に設置されていたものです。船舶用ですが陸上で天文観測につかわれていました。写真中、下のクロノメーターはいずれもスイス、ナルダン社(Ulysee Nardin)製です。写真中は大阪市立科学館展示のもので、下は日露戦争の日本海戦当時活躍した戦艦「三笠」に搭載されたもので、横須賀市にある記念艦「三笠」に展示されています。長い間、故障のまま放置されていましたが、2009年(平成21)に銀座の天賞堂創業130周年事業として製造元のナルダン社で修理されたものです。

クロノメーターは19世紀から20世紀はじめにかけ、英国、スイス、ドイツなどで製造されましたが、当時の日本では技術的に不可能でした。第一次大戦の勃発とともにクロノメーターは戦時禁制品となり輸入が困難になってきました。当時、中央気象台では海難防止のため気象情報を提供していましたが、1920年(大正9)、神戸に海洋気象台が設置され、クロノメーターの検定も行うこととなりました。初代台長で気象学者の岡田武松(おかだ・たけまつ 1874~1956)はクロノメーターの製作・検定の研究を開始し、1928年(昭和3)には岡田郡司(おかだ・ぐんじ 1898~1990、岡田武松の甥)がスイスへ留学しナルダン社などで製造技術を学び、1939年(昭和14)になって国産初のクロノメーター試作品が完成しました。

クロノメーターは19世紀から20世紀はじめにかけ、英国、スイス、ドイツなどで製造されましたが、当時の日本では技術的に不可能でした。第一次大戦の勃発とともにクロノメーターは戦時禁制品となり輸入が困難になってきました。当時、中央気象台では海難防止のため気象情報を提供していましたが、1920年(大正9)、神戸に海洋気象台が設置され、クロノメーターの検定も行うこととなりました。初代台長で気象学者の岡田武松(おかだ・たけまつ 1874~1956)はクロノメーターの製作・検定の研究を開始し、1928年(昭和3)には岡田郡司(おかだ・ぐんじ 1898~1990、岡田武松の甥)がスイスへ留学しナルダン社などで製造技術を学び、1939年(昭和14)になって国産初のクロノメーター試作品が完成しました。

岡田の技術をもとに製品化するため、1944年(昭和19)、中央気象台が気象測器製作所(後に気象測器工場と改称)を設立しクロノメーターの国産化をはかりました。しかし第二次大戦、終戦前後の混乱があり、実際にクロノメーター関係の業務が始まったのは1948年(昭和23)からです。1955年(昭和30)になって製品化された国産クロノメーター第一号の実物は現在、つくば市の気象庁気象測器検定試験センターに保存されています。文字盤には「KISHO SOKKIKOJO C.M.O. JAPAN」(C.M.O.は中央気象台Central Meteorological Observatoryの略)と記入され、秒目盛りの中央に第一号機を表す「1」がはいっています。第二次大戦後は船舶の位置を正確に求められる無線航路標識技術の進歩やクオーツ(水晶)時計の普及により中央気象台(気象庁)のクロノメーターの業務も閉鎖されました。[気象庁:気象百年史 日本気象学会 1975 p315-316]

本初子午線と標準時の制定

本初子午線(Prime Meridian)というのは地球経度0度の子午線をいいますが、1884年(明治17)、米国ワシントンで開かれた万国測地会議で、国際的に英国の旧グリニッジ天文台の子午環を通る子午線と決められ現在はこれに従っています。この万国測地会議には日本政府委員として菊池大麓(きくち・だいろく 1855~1917 東京帝国大学総長、文部大臣を歴任)が出席しました。しかし本初子午線決定後もフランスだけは納得せず、1911年(明治44)までグリニッジから2度以上東にあたるパリ天文台を基準にしていました。日本では江戸時代には京都の西三条台改暦所の位置を「中度」とよび、本初子午線(中央経線)とされていました。伊能忠敬による地図もこの中度を採用したものが見られます。維新後は一時、東京になり、明治初期に作成された地図上の経線表示は、江戸時代から継続して京都や浅草司天台、皇居天守台跡、あるいはグリニッジを本初子午線とするものなどが混在していました。ただし海図だけはグリニッジで統一されていました。[内務省:内務省年報 明治十八年報告(復刻版 三一書房 1984 p287)]、[デーヴァ・ソベル、藤井留美訳:経度への挑戦 角川文庫 2010 p192]

東京の本初子午線もあちこち移動しました。1875年(明治8)頃には現港区虎ノ門のホテルオークラ付近で当時、赤坂区溜池葵町三番地にあった内務省地理局測量課に設定され、1882年(明治15)からは皇居東御苑天守台跡の内務省地理局天文台(観象台)になりました。当時の内務省告示甲第十六號によれば「經度ノ儀ハ東京赤坂區溜池葵町三番地ヨリ起算致處今般舊本丸内天守臺ヲ以テ經線零度ト相改候條此旨告示候事」となっています。[荒井郁之助:日本ノ地學經度 東京地學協會報告 第七巻一号 1885 p17-32][藤井陽一郎:内務省地理局の三角測量事業 「科学史研究」70号 日本科学史学会 1964 p74-75]、[内務省告示甲第十六號 明治十五年十二月二十七日 1882]

天守台を経度0の本初子午線とすると葵町の旧本初子午線は西へ経度で37.7秒、時間にすると2.5秒、グリニッジは西へ139度45分46秒で、時間にすると9時間19分3秒09となります。[館潔彦:洋式日本測量野史 三交會誌 第二十二號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p335]

その後、法律で本初子午線を定めたものは1886年(明治19)の勅令第51号でつぎのとおりです。

その後、法律で本初子午線を定めたものは1886年(明治19)の勅令第51号でつぎのとおりです。

「朕本初子午線經度計算方及標準時ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治十九年七月十二日

一 英国グリニッジ天文臺子午儀ノ中心ヲ經過スル子午線ヲ以テ經度ノ本初子午線トス

一 經度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東經ヲ正トシ西經ヲ負トス

一 明治二十一年一月一日ヨリ東經百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム」

[勅令第51号 本初子午線經度計算方及標準時 明治19年7月12日 1886]

1884年(明治17)の万国測地会議の決定により各国の標準時はできるだけ子午線の度数が15度、時間にして1時間の整数倍位置の地方時を使用することになり日本では東経135度線にあたる明石の時刻が使用されることになりました。いま日本では1886年(明治19)に制定された標準時がただ一つですが、かっては南西諸島や外邦地にもありました。日清戦争後の1896年(明治29)には、台湾、八重山、宮古列島の標準時として東経120度の子午線の時刻を西部標準時(東経135度より1時間遅れ)の名称で採用され、それまでの標準時は「中央標準時」とよばれましたが、政治、経済、交通などの都合で1937年(昭和12)に廃止されました。また1919年(大正8)から1945年(昭和20)まで南洋群島の標準時として東経135度の子午線を南洋群島西部標準時、東経150度を同中部標準時、東経165度を同東部標準時とされました。[青木信仰:時と暦 東京大学出版会 1982 p220]、[国立天文台:理科年表 19 丸善 1996 p50]

理科年表には東京の日の出、日の入のほか夜明、日暮の時刻がが各月日ごとに載っています。日の出、日の入の時刻は太陽の上辺が旧東京天文台の地平線に一致する時刻です。また夜明、日暮は海面上の高さをゼロとして、旧東京天文台で太陽の中心の伏角が7度21分40秒になる時刻ですが、これは寛政暦以後の「明六つ」、「暮六つ」にあたり時代劇でもお馴染みのとおりです。[国立天文台:理科年表 平成12年(机上版)丸善 1999 p3-5]

明石市 標準時子午線標識

明石市 標準時子午線標識

明石市は東経135度の子午線上にあり市街を歩くといたるところに「しごせんのまち」、「日本標準時のまち」という表示がみられます。下水マンホールのふたまで、そのような表示があります。写真は明石天文台近くの天文町二丁目の「子午線交番」の横にある子午線標識ですが、標石の最下部には中心線を示す線が彫られています。1910年(明治43)当時の明石郡小学校の教員の皆さんが寄付され、当時の相生町に設置されたものです。その後、改測により1928年(昭和3)に現在地に移設されています。標石の表面は「大日本中央標準時子午線通過地識標」と刻字されています。この標石は明石でもっとも古い子午線標識です。

ついで1928年(昭和3)に明石市教育委員会が昭和天皇の御大典記念事業としてあらたな子午線標識が計画され京都大学による天文測量により1930年(昭和5)、現在の天文科学館裏の人丸山という小高い丘にある月照寺山門前に設置されましたが、1951年(昭和26)の改測で約10メートル現在地に移動しました。「トンボの標識」の愛称がある標柱の高さは7メートルあり、柱上部のかごは地球を、トンボは日本の異名である「あきつしま」を象徴しています。

標準時子午線、東経135度は天文測量による「天文経度」であって準拠楕円体と日本経緯度原点を基準とした「測地経度」(日本測地系)とは一致しませんでした。2002年(平成14)に経緯度の基準が日本測地系から世界測地系に変更されたため、世界測地系の東経135度子午線は日本測地系の東経135度より約260メートル東を通過することになりました。天文経度の東経135度からは約120メートル西になります。以前にくらべて測地経度と天文経度が接近したわけです。

標準時子午線、東経135度は天文測量による「天文経度」であって準拠楕円体と日本経緯度原点を基準とした「測地経度」(日本測地系)とは一致しませんでした。2002年(平成14)に経緯度の基準が日本測地系から世界測地系に変更されたため、世界測地系の東経135度子午線は日本測地系の東経135度より約260メートル東を通過することになりました。天文経度の東経135度からは約120メートル西になります。以前にくらべて測地経度と天文経度が接近したわけです。

「大日本中央標準時子午線通過地識標」は天文町の大蔵交番のすぐ横にあるのですが、この交番は通称「子午線交番」といい、金ぴかの表札も右扉の右上に掲げられています。交番の建物も天文台のような形で地元のひとに親しまれています。

天文科学館から「子午線交番」へ下ってくる途中に山陽電鉄の人丸駅があります。この駅のプラットホームにも135度の子午線が横断しておりタイルに標示があります。普通列車しか止まりません。

明石市の中心部には「魚の棚」とよばれる魚屋街があり新鮮な魚介類を買い求める人でいつも賑わっています。「魚の棚」入り口の角に「人丸」という菓子屋(078-912-2020)があり「子午せん」という煎餅が売られています。煎餅に砂糖で日本地図と子午線が描かれています。英語の説明もついていましたが、この店は2016年(平成28)に閉店になりました。

三鷹国際報時所

三鷹国際報時所

三鷹市の国立天文台構内の西端に寺田寅彦の書と伝えられる「三鷹国際報時所」と書かれた門柱が建っています。周囲は雑草に覆われ建物は消滅しています。1923年(大正12)、文部省測地学委員会に国際報時所が設置され三鷹構内で国際報時の受信を開始、翌年には時刻観測と報時信号の発信が行われました。子午儀で得られた正確な時刻をリーフラー振子時計という標準時計に移し、さらに発信時計に同期させて報時されました。[東京天文台:東京大学東京天文台の百年 東京大学出版会 1978 p58][東京帝國大學:東京帝國大學學術大觀 p543-550]

国立天文台本館の裏には日本中央標準時決定用の子午儀の台座が「日本の時刻決定の基準点」として残置されています。1924年(大正13)から1955年(昭和30)まで使用され、天文経度は9時18分10秒108(東経139度32分31秒62)でした。

リーフラー振子時計はドイツのジグムント・リーフラー(Sigmund Riefler 1848~1912)が1891年(明治24)に開発した精度の高い天文時計です。時計全体は下部の鉄の筒と上部のガラス容器で密閉されており振り子の振動が空気抵抗によって減衰するのを防ぐため減圧して使用され信号は電気的に取り出します。クレメンス・リーフラー社(Clemens Riefler)で製作され、精度は日差50分の1秒に達しました。

1943年(昭和18)には高さ60メートルの報時用のアンテナ鉄塔に軍用機が接触、墜落する事故もありました。1948年(昭和23)、測地学委員会は解消し三鷹国際報時所は東京天文台に併合されました。1951年(昭和26)からは標準時計はリーフラー振子時計よりも優れた水晶時計群にかわり、これに合わせた小金井の電波管理総局(現情報通信研究機構)にある水晶時計によって発信されることになり、時計の校正も子午儀に替わり写真天頂筒PZT(Photographic Zenith Tube)がつかわれました。

PZTは天頂付近を通過する恒星の位置を写真撮影する望遠鏡です。鉛直に固定した望遠鏡の対物レンズを通過した光線が水銀面で反射されて対物レンズのすぐ下においた乾板上に像を結びます。PZTは1952年(昭和27)から1988年(昭和63)までつかわれました。天頂を通過する恒星を毎日(晴天日)観測し地球の自転の遅れ、ふらつきを観測していました。天頂附近を観測するため望遠鏡の駆動機構はありませんが、撮影される恒星の像を4点、撮るため写真乾板を90度づつ3回、回転させる機構と露出中日周運動に合わせて恒星を追尾する乾板移動機構があります。この望遠鏡の筒は熱膨張係数が小さい陶器でつくられています。

報時球

報時球

船舶ではかつてクロノメーターを載せ正確な時刻を保持し天体観測により航海中の船舶の位置を知ることができましたが港湾の埠頭に吊るした「報時球」(Time Ball)を正午に落下させ、それを観測することによって正確な時刻を知りクロノメーターの校正をしました。球は紅色に、柱は白色に塗られ普段は球が下に落ちた状態ですが日祭日をのぞき毎日正午の5分前に球を上に引き揚げて落下する瞬間を報時としました。1903年(明治36)には横浜、神戸に報時球が設置されその後、大阪、門司、長崎などの港でも行われたようです。

わたしは英国のグリニッジ、エジンバラとオーストラリアのシドニーで残存する実物を見たことがありますが、いずれも観光、装飾のため残置されているもので日本では見られません。しかし報時球の吊柱基礎と思われる残骸だけが長崎市グラバー園東の高台、鍋冠山の北(地形図:長崎西南部)に残っています。鉄製コンクリート充填、根元直径55、長さ65センチメートルの基礎の一部分です。この残骸が報時球基礎であったことの確証は得られていません。この位置は長崎港を望める高台で、もと長崎報時信号所がありその後、長崎海洋気象台の官舎となり現在は住宅地です。報時球は大正時代初期に設置され昭和初期まで実用に供されていたようです。報時球はもはや、つかわれることはなく近年は標準電波による報時になっています。[青木信仰:時と暦 東京大学出版会 1982 p43-47][朝尾紀幸:観測機器が伝える歴史4 クロノメーターと報時球「水路」151号 日本水路協会 2009.10 p22]

クオーツ時計・原子時計

クオーツ時計・原子時計

近世から時間を計るために自然界の周期現象を利用してきました。振子時計も振り子による自然現象をつかった時計です。1秒の長さの定義は、かつては地球の自転や公転にもとづいた天文学からの定義が採用され、時刻は1884年(明治17)からグリニッジ標準時(GMT:Greenwich Mean Time)とされてきましたが、1960年代には水晶の正確な振動を時間の基準にしたクオーツ(水晶)時計が実用化しました。水晶に電圧をかけると規則的に振動(毎秒32,768回)することを利用しており、誤差は数日に1秒といわれます。クオーツ時計は従来の機械式時計よりも高精度であり、かつ調整が簡単、環境の影響を受けにくいなどの特徴があり、急速に普及しました。クオーツ時計は安価で製作されるようになり、家庭の掛時計や腕時計にもつかわれています。標準電波を受信し誤差を自動修正する機能を付加して電波時計としても利用されます。

1967年(昭和42)から原子放射の周波数にもとづく量子力学からの定義に改定されました。「セシウム133の基底状態の2つの超微細準位間の遷移に対応する放射(電磁波)の9,192,631,770周期の継続時間」となっています。いいかえればセシウム133原子が91億9263万1770回振動する時間のことです。この振動数にもとづくセシウム原子時計は一千万年に1秒しかずれない精度があります。原子時計によって刻まれる時系は原子時とよばれます。1958年(昭和33)1月1日0時において、天文時系である世界時(UT2: Universal Time 2)と原点を一致させ国際原子時(TAI: Temps Atomique International、 英語ではInternational Atomic Time)がはじまりました。国際原子時は国際度量衡局(BIPM:Bureau International des Poids et Mesures)が世界中の原子時計の時刻を加重平均することによって決定します。

日常の生活は太陽の動きと密接に関係があります。このため地球の運行にもとづく天文時系の世界時がつかわれてきましたが、1秒の長さが非常に高精度な原子時計の登場によって、1972年から世界時に準拠するように、調整された原子時系の協定世界時(UTC: Coordinated Universal Time)が採用されています。UTCは正確な国際原子時で時を計りつつ、太陽が真南に来るときを正午とする世界時の伝統も残すものです。UTCは地球の自転をモニターする国際地球回転・基準系事業(IERS:International Earth Rotation and Reference Systems Service)の協力を得てBIPMが維持管理しています。

地球の自転速度は原子時のもとになるセシウム原子の振動数とはまったく関係がありません。自転速度は潮汐摩擦やマントル(地球の地殻と核との間の層)の動きなどの影響によって変化するため、ムラがあり、世界時と協定世界時とは一致しないのは当然です。そこで協定世界時に、うるう秒(leap second)とよばれる1秒を挿入または削除して世界時との差が0.9秒以上にならないように調整しています。うるう秒調整は1972年(昭和47)以降導入され、2017年(平成29)までに27回ありました。27回目は2017年(平成29)1月1日でした。同日、午前8時59分59秒の後、午前9時00分00秒の間に「午前8時59分60秒」を追加して1日を1秒長くしました。将来のうるう秒の実施時期は予想が難しいのですが、うるう秒の調整はIERSによって決定され、各国に通知されます。各国では標準電波などを通じて修正されます。いままでは原子時よりも天文時の時刻の方が遅く、補正では1秒足していましたが、2010年代から地球の自転が速まり将来マイナスの「うるう秒」が必要になります。近年、「うるう秒」の廃止を求める動きがあります。情報社会の進展によって、時刻の変更がシステム障害を引き起こすおそれがあるからです。世の中のIT機器やソフトがマイナスの「うるう秒」に対応するには午前8時59分59秒を刻むことなく、58秒のつぎに00秒に移る処理が必要だからです。2022年、BIPMの会議では2035年までに「うるう秒」を廃止することに決まりました。

日本標準時(JST:Japan Standard Time)は日本が東経135度にあるため、協定世界時より9時間進んでいます。小金井市にある独立行政法人情報通信研究機構(NICT:National Institute of Information and Communications Technology)では国際的に定義された「秒の定義」にしたがって長期間(5日以上)の周波数安定度にすぐれたセシウム原子時計18台と短期間(5日以内)の周波数安定度にすぐれた水素メーザー原子時計4台を1時間に1回、平均、合成し協定世界時(UTC-NICT)を生成し、これに9時間進めたものを日本標準時としています。協定世界時(UTC)と日本標準時(JST)が生成した協定世界時(UTC-NICT)との差がプラスマイナス100億分の1秒以内を目標として調整、管理されています。

日本標準時は長波帯の標準電波 (JJY、無線局のコールサインで情報通信研究機構の登録商標)やインターネット、電話回線を通じて供給されています。最近は水素メーザー原子時計を使用することで一層精度の高い時刻になっています。標準電波は1999年(平成11)から福島県田村市と双葉郡川内村境界の大鷹鳥谷山(おおたかどややま、標高794.0メートル)から40キロヘルツで発信され、これに加えて2001年(平成13)からは佐賀市と福岡県糸島市境界の羽金山(はがねやま、標高900.3メートル)の山頂から60キロヘルツで発信されています。標準電波には時、分、1月1日からの通算日、西暦年の下2桁、曜日などのコードが含まれています。クォーツ時計より精度が高いと言われる電波時計やGPS時計は実質的には、電波によって送信される原子時計の正確な時刻情報を1日に数回受信して、時刻を自動修正する機能を追加したクォーツ時計です。[情報通信研究機構:日本標準時グループ(広報資料)2012 p1~4]

明石市人丸町にある明石市立天文科学館には初期のセシウム原子時計が展示されています。米国ヒューレットパッカード社製で日本標準時の原振用として1965年(昭和40)年に導入されたものです。2台あったうち2号機ですが1号機は行方不明になっています。

明石市人丸町にある明石市立天文科学館には初期のセシウム原子時計が展示されています。米国ヒューレットパッカード社製で日本標準時の原振用として1965年(昭和40)年に導入されたものです。2台あったうち2号機ですが1号機は行方不明になっています。

セシウム原子時計より、さらに高い精度を目指すのが光格子時計です。東京大学の香取秀俊(かとり・ひでとし 1964~、)さんが理論を発表され、情報通信研究機構の次世代時刻周波数標準グループでは次世代原子時計のひとつである光格子時計の研究開発を行っています。 光格子時計は複数のレーザー光から空間的な干渉縞を得て光格子を形成します。光格子の中に絶対零度近くまで冷却されたストロンチウム(Sr)原子を閉じ込めます。そこに光を照射しストロンチウム原子が吸収・放射する光の周波数を測定してその周波数を時計に利用します。 理論的には、この光格子時計は300億年に1秒以下の誤差のものまで可能です。現在のセシウム原子時計よりも千倍精度が向上することになります。この光格子時計の技術開発によって将来は1秒の定義が変わるかもしれません。

光格子時計をはなれた2地点に設置し、2台の時計の時間遅れを高精度に測定することで、2地点間の標高差を測定することが可能です。アインシュタインの一般相対性理論では地球上の標高が低い場所ほど重力が大きく時間の進み方がごくわずか遅くなります。この理論にもとづき精度の高い標高差を求めることができます。水準測量は長距離では累積誤差が生じますが、光格子時計によれば累積誤差は生じません。また長期間連続計測も可能です。

2019年(平成31)、理化学研究所と東京大学により「東京スカイツリー」の高さ450メートルにある「天望回廊」と地上付近に小型の光格子時計が設置され、時間の進み方の差による高低差を正確に測定する実験が行われました。光格子時計は両者と島津製作所の共同開発による10のマイナス18乗という極めて高精度(1センチメートルの精度で高さが測定可)のものです。天望回廊の時計は1日当たり約10億分の4秒速く進んでおり、一般相対性理論の予測通りの結果が得られました。2台の時計の時間のずれを標高差に換算すると約452.6メートルとなり、国土地理院がGNNS測量、水準測量、トータルステーションによる距離観測を組み合わせ、東京スカイツリーの地上階と展望台の標高差をセンチメートルの精度で算出した高さともほぼ一致しました。検証精度は、原子時計を搭載した高度1万キロメートル上空の人工衛星を用いた実験に迫るものでした。光格子時計を全国各地に設置して光ファイバーでつないで地震や火山活動に伴う地殻変動の把握や地下資源の探査にも活用できます。

近年、光格子時計についで原子核時計の研究開発も行われています。いままでの原子時計は電子が電磁波のエネルギーを受けとっていましたが、原子核時計では原子核が受けとります。原子核は原子の内側にあるため電磁場などノイズの影響は受けにくい利点があります。原子はトリウム229が有力視されています。原子核時計が実現すれば3000億年に1秒以下の誤差の時計が可能です。