解説

地球の形(かたち)

地球が丸いということは、ギリシャのピタゴラス(Pythagoras BC582~BC496)やアリストテレス(Aristoteles BC384~BC322)によって提唱されていました。「地球」という語句は17世紀はじめに布教のため、中国を訪れたイタリア人イエズス会士マテオ・リッチ(Matteo Ricci 1552~1610、中国名は利瑪竇)による造語といわれています。リッチは、いきなり神を説くよりも西洋の学問を広めることに尽力し、その結果、多くの学者が育ち新語も創出されました。たとえば、中国のキリスト教徒で官僚であった徐光啓(じょ・こうけい 1562~1633)はリッチからユークリッドの幾何学を学び"Geometry"を「幾何」と訳しました。もともと日本では地球を単に「地」または「地毬」(ちきゅう)と書かれていましたが、江戸時代後期に「地球」になったようです。地球という言葉は、これだけで地面が丸いことを意味しています。[小学館:日本国語大辞典 第二版 2001 p1313]

江戸時代後期の町人で天文学者でもあった山片蟠桃(やまがた・ ばんとう 1748~1821、長谷川芳秀、升屋小右衛門とも)は地球について、つぎのように述べています。「地球ハテマリノゴトクニシテ、其周(めぐ)リミナ山海・国土アリテ、外ヲ上トシ内ヲ下トシテ、百八十度差(たが)フノ国ハ、逆ニナリテ足ヲ合(あわ)セテ立(たつ)ナリ。水モミナグルリトメグリテ外ヲ上トス。」[有坂隆道校注:山片蟠桃 日本思想体系43 岩波書店 1973 p179]

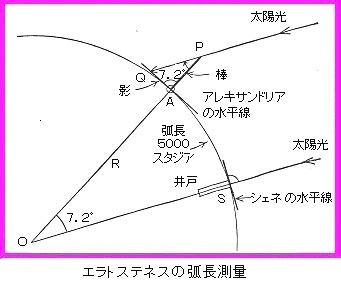

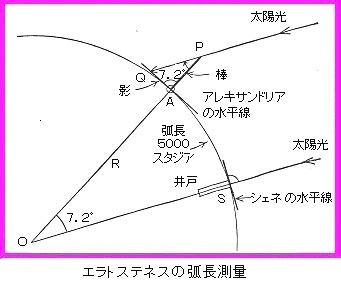

地球が球状であることは、つぎのような現象で明らかになります。(1)高いところに登るにつれ遠くまで見える。(2)南北に離れた位置からは北極星の見える角度(高度)が異なる。(3)月蝕は月が地球の陰には入る現象ですが、その形はいつも丸い。という事実から立証されています。(1)の現象では、かりに波打ち際に身長1.7メートルの人が立てば、理論上5キロメートル先の海面までしか見えませんが、標高100メートルの位置からは約40キロメートル先まで見えます。一般的には見通しのきく距離は目の高さの平方根に比例します。実際は空気の屈折の影響で、もう少し先まで見えます。(2)の現象は天体が子午線上にきたときの高度で、北極星にかぎらず太陽でも、すべての天体についてもなりたちます。このことを利用して、地球の大きさを測ろうとしたのがエジプト、アレキサンドリアの図書館長であったギリシャ人、エラトステネス(Eratosthenes BC275~BC195)で、西暦前250年のことです。ナイル川の東岸に昔あったシェネという町(現在のアスワン)の井戸の底には、毎年夏至の正午に太陽が直射して水面に井戸の影が見られないことを知りました。すなわち太陽の高度(角)はシェネの天頂(真上)にあることになります。一方シェネから同じ子午線上で、はるか北にあるアレキサンドリアで垂直に棒をたてて正午にその影の長さを測り棒と影の長さの比から高度を算出したところ、太陽は天頂から7.2度(一円周の50分の1に相当)南にあることがわかりました。地球が球形とすれば、この50分の1はシェネとアレキサンドリア間の緯度の差に相当します。子午線上で両地点の距離を隊商がシェネからアレキサンドリアに移動する日数から算出し、925キロメートル(5,000スタジア)として、それを50倍すれば、地球の周囲の長さと直径が求められます。このようにして求めた地球の周囲は4万6千メートルでした。現在は4万メートルであることがわかっていますから、15パーセント大きいのですが、当時の技術水準からみると、まずまずであったといえます。

地球が球状であることは、つぎのような現象で明らかになります。(1)高いところに登るにつれ遠くまで見える。(2)南北に離れた位置からは北極星の見える角度(高度)が異なる。(3)月蝕は月が地球の陰には入る現象ですが、その形はいつも丸い。という事実から立証されています。(1)の現象では、かりに波打ち際に身長1.7メートルの人が立てば、理論上5キロメートル先の海面までしか見えませんが、標高100メートルの位置からは約40キロメートル先まで見えます。一般的には見通しのきく距離は目の高さの平方根に比例します。実際は空気の屈折の影響で、もう少し先まで見えます。(2)の現象は天体が子午線上にきたときの高度で、北極星にかぎらず太陽でも、すべての天体についてもなりたちます。このことを利用して、地球の大きさを測ろうとしたのがエジプト、アレキサンドリアの図書館長であったギリシャ人、エラトステネス(Eratosthenes BC275~BC195)で、西暦前250年のことです。ナイル川の東岸に昔あったシェネという町(現在のアスワン)の井戸の底には、毎年夏至の正午に太陽が直射して水面に井戸の影が見られないことを知りました。すなわち太陽の高度(角)はシェネの天頂(真上)にあることになります。一方シェネから同じ子午線上で、はるか北にあるアレキサンドリアで垂直に棒をたてて正午にその影の長さを測り棒と影の長さの比から高度を算出したところ、太陽は天頂から7.2度(一円周の50分の1に相当)南にあることがわかりました。地球が球形とすれば、この50分の1はシェネとアレキサンドリア間の緯度の差に相当します。子午線上で両地点の距離を隊商がシェネからアレキサンドリアに移動する日数から算出し、925キロメートル(5,000スタジア)として、それを50倍すれば、地球の周囲の長さと直径が求められます。このようにして求めた地球の周囲は4万6千メートルでした。現在は4万メートルであることがわかっていますから、15パーセント大きいのですが、当時の技術水準からみると、まずまずであったといえます。

8世紀はじめ頃、中国では唐代の僧、天文学者でもある一行(いちぎょう 683~727、「いっこう」とも )が北は鉄勒(てつろく)から南は交州に至る大規模な子午線測量を行い緯度差1度に相当する子午線弧長が351里80歩(約123.7キロメートル)という結果を算出しています。また9世紀にはイスラムの数学者、地理学者のホレズミ(Muhammad al-Khorezmi 780頃~850頃 フワーリズミーとも)はシンジャール平原において太陽高度差を利用した緯度差1度に相当する子午線弧長の測量を行っています。

その後、ヨーロッパでは三角測量を利用して、子午線一度の長さから地球の円周を算出することが試みられました。フランスの天文学者ピカール(Jean-Ferix Picard 1620~1682、修道士、天文学者)は1669年から1670年にかけて、望遠鏡を取り付けた象限儀で正確な三角測量を実施しました。パリ近郊のマルヴォワシーヌ(Malvosine)からアミアン(Amiens)近郊のスールドン(Sourdon)までの距離を求めるため、基線はパリからフォンテーヌブロー(Fontainebleau)までの約11キロメートルを木製の細長い棒をつないで測定しました。測量の結果、子午線一度の長さは110.46キロメートルと算出されました。地球を「球」として扱い円周を算出するための測量はこれで終りになります。

地球が球状であることは地球自身の引力によるためです。しかし完全な球体ではありません。オランダの物理学者ホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695)と英国の科学者ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)は、それぞれべつべつに、地球が回転することによる遠心力で、球の中央部は膨れ両極は「扁平の回転楕円体」(扁平楕円体 Oblate spheroid)になることを前提として理論計算を行いました。フランスの天文学者リシェール(Jean Richer 1630~1696)が南米ギアナのカイエンヌ(北緯約5°の地点)で天文観測の際、パリ(北緯約49°の地点)で調整された振り子時計が1日に2分28秒遅れることに気づきました。パリに戻るとこの遅れは元に戻りました。振り子時計は振り子の周期を基準にした時計で、もともとホイヘンスによって開発されたものです。この現象についてホイヘンスは赤道に近い場所では、遠心力が大きくなり重力が小さくなること、ニュートンは遠心力の影響のほかに地球が赤道で膨らんだ形のため、赤道に近づけば重力が小さくなることで説明しました。

地球が球状であることは地球自身の引力によるためです。しかし完全な球体ではありません。オランダの物理学者ホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695)と英国の科学者ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)は、それぞれべつべつに、地球が回転することによる遠心力で、球の中央部は膨れ両極は「扁平の回転楕円体」(扁平楕円体 Oblate spheroid)になることを前提として理論計算を行いました。フランスの天文学者リシェール(Jean Richer 1630~1696)が南米ギアナのカイエンヌ(北緯約5°の地点)で天文観測の際、パリ(北緯約49°の地点)で調整された振り子時計が1日に2分28秒遅れることに気づきました。パリに戻るとこの遅れは元に戻りました。振り子時計は振り子の周期を基準にした時計で、もともとホイヘンスによって開発されたものです。この現象についてホイヘンスは赤道に近い場所では、遠心力が大きくなり重力が小さくなること、ニュートンは遠心力の影響のほかに地球が赤道で膨らんだ形のため、赤道に近づけば重力が小さくなることで説明しました。

このあと17世紀末から18世紀はじめにかけてフランスの天文学者カッシーニ親子(親 イタリア名 Giovanni Domenico Cassini、フランス名Jean-Dominique Cassini 1625~1712 初代パリ天文台長、土星の環の間隙を発見、子 Jacques Cassini、1677~1756、一族4代にわたり三角測量によるフランス全土の地図を完成)がパリを境にして北は北海に面したダンケルク、南は地中海沿岸コリウールまでのフランス国内で広範囲の三角測量によって弧長を測量し、結果としてニュートンが予測した横長の地球の形状とは異なり、地球が球でなく子午線一度の長さが極に向かって短くなる「縦長の回転楕円体」(扁長楕円体 Prolate spheroid)であることを突き止めました。

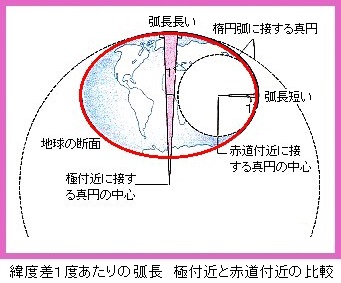

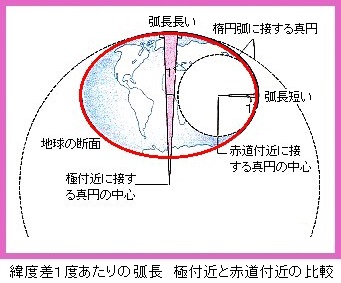

ニュートンの予測とカッシーニの実測が一致せず「地球は縦長のレモン形か横長のオレンジ形か」という論争がつづきました。地球がホイヘンスやニュートンが提唱する扁平であるならば、赤道より極地の方が緯度差1度あたりの弧長は長くなります。正確には楕円積分という複雑な計算をしなければなりませんが、概念的には弧長は楕円の弧の曲がり度合いがゆるやかなほど長くなります。赤道付近の円弧に接する真円と極附近の円弧に接する真円を比較すると、赤道付近に比べて極附近の方が大きいことから理解できます。いいかえれば赤道付近では地球面の曲りが急であるから曲率半径は小さく、極附近では地球面の曲りがゆるやかで曲率半径が大きくなります。同じ1度という角度の緯度差ならば極付近の弧長は赤道付近の弧長よりも大きくなります。[大久保修平:地球が丸いってほんとうですか 朝日新聞社 2004 p27]、[檀原毅:大地を測る 出光書店 1976 p42-43]

ニュートンの予測とカッシーニの実測が一致せず「地球は縦長のレモン形か横長のオレンジ形か」という論争がつづきました。地球がホイヘンスやニュートンが提唱する扁平であるならば、赤道より極地の方が緯度差1度あたりの弧長は長くなります。正確には楕円積分という複雑な計算をしなければなりませんが、概念的には弧長は楕円の弧の曲がり度合いがゆるやかなほど長くなります。赤道付近の円弧に接する真円と極附近の円弧に接する真円を比較すると、赤道付近に比べて極附近の方が大きいことから理解できます。いいかえれば赤道付近では地球面の曲りが急であるから曲率半径は小さく、極附近では地球面の曲りがゆるやかで曲率半径が大きくなります。同じ1度という角度の緯度差ならば極付近の弧長は赤道付近の弧長よりも大きくなります。[大久保修平:地球が丸いってほんとうですか 朝日新聞社 2004 p27]、[檀原毅:大地を測る 出光書店 1976 p42-43]

地球の縦長、横長論争に決着をつけるため、緯度差が大きい高緯度と低緯度地点の弧長を測量することとなりました。1735年から1743年にかけ、フランス科学アカデミーによって北極に近いラップランドへ北方隊が、また赤道に近い南米のペルーへ南方隊が派遣されました。ペルーは当時はスペインの植民地でペルー副王領であり、現在のエクアドルです。

地球の縦長、横長論争に決着をつけるため、緯度差が大きい高緯度と低緯度地点の弧長を測量することとなりました。1735年から1743年にかけ、フランス科学アカデミーによって北極に近いラップランドへ北方隊が、また赤道に近い南米のペルーへ南方隊が派遣されました。ペルーは当時はスペインの植民地でペルー副王領であり、現在のエクアドルです。

北方隊にはモーペルチュイ(Pierre Louis Moreau de Maupertuis 1698~1759)、クレーロー(Alexis Claude Clairaut 1713~1765)、セルシウス(Anders Celsius 1701~1744、スウェーデンの天文学者、100分目盛「摂氏」の温度計を提唱)などが参加しました。北方隊は1736年に出発し、フィンランドとスウェーデンの国境にあるトルネオ川(Tornealv)の凍結時に基線を設定し三角測量を行いました。「血を吸う緑色の頭をしたハエ」や山火事、氷結に悩まされながらも観測を終え、翌年、フランスに帰国しました。測量成果は北緯66~67度間で111.09キロメートルと算出しています。

南方隊はゴダン(Louis Godin 1704~1760、遠征隊長)、コンダミーヌ(Charles Marie de La Condamine 1701~1774)、ブーゲ(Pierre Bouguer 1698~1758)などが参加しました。また観測地点のペルーが当時、スペインの植民地であったことから、スペインからホルヘ・ファン(Jorge Juan 1712~1774、スペインの海軍士官、測地学者)、ウリョア(Antonio de Ulloa 1716~1795、スペインの海軍士官、天文学者)が参加し、1735年5月にフランスとスペインの一行がべてべつに出航しました。また現地ペルーのキトではマルドナド(Pedro Vicente Maldonado 1704~1748、地理学者)が参加しました。

南方隊は大西洋からカリブ海をへて、現コロンビア領のカルタヘナで、軍艦で出航したスペインの二人と、遅れて到着したゴダンなどフランス一行と落ち合いました。その後、一部は陸路でパナマへ出て太平洋岸を南下し、グアヤキルに向かいましたが、グアヤキルの手前のマンタではコンダミーヌとブーゲがそれぞれ陸路の別行動をとって、緯度ゼロ度地点の確定などを行い、1736年6月、測量隊の一行はキトに集結しました。

測量の主目的は赤道上にあるキトの北、コチェスキから南緯3度地点のクエンカの南、タルキまで、緯度3度分に相当する、約320キロメートルの三角測量による弧長測定でした。このため30個の三角形による三角網が構成されました。この沿線近傍にはアンデス山脈のコトパクシ5,896メートルや、チンボラソ6,310メートルなどの高山がひかえています。測量隊は、まず三角網(三角鎖とも)の基線選定からはじめ、キト近傍のヤルキ平原で11キロメートルの基線を設定しました。この基線は現在キト国際空港の滑走路になっています。その後、南方のリオバンバをへてクエンカに向け測量をすすめましたが、高山がおおく三角網の構成は難航を極めました。測量の最終地点として検基線がクエンカの南に2ヶ所、設定されました。クエンカでは、測量隊の行動に疑惑をもった暴徒に襲われる事件もありましたが、1739年8月には三角測量が終了し、三角網の南端と北端で正確な緯度を決定する天測が行われました。1740年5月、すべての測量は完了し、ヤルキの基線両端点には記念碑が設置されました。その後は観測中の問題点の解決や標高の異なる三角測量の成果を海面上換算するための作業、本来の測量以外に、音速の測定、インカ遺跡などの地理調査、探検などが行われました。

南方隊は長い航海、アンデスの高地やジャングルでの不衛生な環境、熱帯病に悩まされたうえ、隊長であったゴダンの統率力の欠如、隊員の不和、分裂、個々の調査研究が不統一、単独行動で行われたことが多く、まとまりのない遠征であったといえます。長い遠征の間、ブーゲは重力の異常を発見、コンダミーヌはゴムの木を発見するという快挙もありましたが、ゴダンは往路のカリブ海で現地の娼婦のために公金流用、ホルヘ・ファンはキトでのトラブルで民兵を殺害するという事件も起こりました。

南方隊は北方隊よりもひと足はやく、1735年に出発したものの、最初にフランスに戻ったのはブーゲで1744年、出発後9年を経っていました。コンダミーヌはアマゾン川を探検し、大西洋に面したベレンをへて1745年に帰国しています。ゴダンはリマで大学教授の職を得ましたが、1751年に帰国、その後、スペインへ移住しました。ホルヘ・ファンとウリョアは1746年に、べつべつにスペインに帰国しています。

測量の結果、子午線一度の長さは、北方隊による111.09キロメートルに対して、南方隊は109.92キロメートルの違いを得ました。これらの数値については諸説ありますが、北極圏にあるラップランドよりも赤道直下のペルーのほうが丸みを帯びていることがわかりました。[J.N.ウィルフォード、鈴木主税訳:地図を作った人びと 改訂増補 河出書房新社 2001 p155-180] 、[フロランス・トリストラム著、喜多迅鷹、デルマス柚紀子訳:地球を測った男たち リブロポート 1983 p1-370]、[ニコラス・クレーン、上京恵訳:緯度を測った男たち 原書房 2022]

これらの観測隊の成果として、地球が南北に扁平(横長)な球であることが立証されました。地球は完全な球体ではなく、赤道付近が少しふくらんだ回転楕円体の形をしているのです。その大きな理由は地球の自転、公転の際に生じる遠心力の作用があるからです。半径で21キロメートルほど、ふくらんでいます。地球の半径は赤道で6,378キロメートルありますから、ふくらみ分は地球の半径のおおよそ300分の1になります。たとえば半径50センチメートル(直径1メートル)の地球儀では1.6ミリメートル程度の、「ふくらみ」にしかならないので見た目には球体です。

しかし厳密には地球は「まんまる」なスイカ形ではなく、またつるつるのレモン形やオレンジ形でもなく、少しへしゃげた(押しつぶされた)「でこぼこ」のあるカボチャ形なのです。カボチャの「でこぼこ」は山や谷、海を表わしています。地球の表面の凹凸は最高はエベレストで標高8,848メートルですが、地球全体の陸地の平均は標高840メートルに過ぎません。これにたいして地球表面の3分の2を占める海の深さは最深がマリアナ海溝で10,900メートルあり地球全体の海の深さの平均は3.730メートルです。地球にある陸地すべてで海を埋めることはできません。

子午線長の測量はモーペルチュイ、コンダミーヌなどの測量の半世紀あと、メートル法の基準を算出するため1792年から1799年にかけてドランブル(Jean-Baptiste Joseph Delambre 1749~1822 フランスの天文学者)とメシャン(Pierre Francois Andre Mechain 1744~1804)はダンケルクからパリをへてバルセロナまでの距離、約1,000キロメートルを「ボルダの円環」という初期の経緯儀をつかい三角測量を行い、地球を回転楕円体として子午線弧長を算出しました。日本では、ほぼ同時期の1800年(寛政12)と1801年(享和1)に伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)が導線法(または道線法)により、地球を球体として、緯度1度あたりの子午線長を算出しています。

子午線長の測量はモーペルチュイ、コンダミーヌなどの測量の半世紀あと、メートル法の基準を算出するため1792年から1799年にかけてドランブル(Jean-Baptiste Joseph Delambre 1749~1822 フランスの天文学者)とメシャン(Pierre Francois Andre Mechain 1744~1804)はダンケルクからパリをへてバルセロナまでの距離、約1,000キロメートルを「ボルダの円環」という初期の経緯儀をつかい三角測量を行い、地球を回転楕円体として子午線弧長を算出しました。日本では、ほぼ同時期の1800年(寛政12)と1801年(享和1)に伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)が導線法(または道線法)により、地球を球体として、緯度1度あたりの子午線長を算出しています。

地球が完全な球形でなく回転楕円体であることが判明してからも、その正確な形状や大きさは当時の理論や測量技術では、まちまちでした。地球の形状によく近似しており、地球のモデルとなる楕円体が19世紀になってからドイツのベッセル(Friedrich Wilhelm Bessel 1784~1846)、英国のエベレスト(George Everest、1790~1866)、同エアリー(George Biddell Airy 1801~1892)、同クラーク(Alexander Ross Clarke 1828~1914)、米国のヘイフォード(John Fillmore Hayford、1868~1925)、ロシアのクラソフスキー(Feodosy Krasovsky 1878~1948)などによりそれぞれ発表されました。またストルーヴェ(Friedrich Georg Wilhelm Struve 1793~1864 ドイツ生れロシアの天文学者)は1816年から40年間かけノルウェーからウクライナまで延長2,820キロメートルの長距離を三角測量により測定し、子午線弧長を算出しました。この成果はベッセル楕円体に採用されています。

地球が完全な球形でなく回転楕円体であることが判明してからも、その正確な形状や大きさは当時の理論や測量技術では、まちまちでした。地球の形状によく近似しており、地球のモデルとなる楕円体が19世紀になってからドイツのベッセル(Friedrich Wilhelm Bessel 1784~1846)、英国のエベレスト(George Everest、1790~1866)、同エアリー(George Biddell Airy 1801~1892)、同クラーク(Alexander Ross Clarke 1828~1914)、米国のヘイフォード(John Fillmore Hayford、1868~1925)、ロシアのクラソフスキー(Feodosy Krasovsky 1878~1948)などによりそれぞれ発表されました。またストルーヴェ(Friedrich Georg Wilhelm Struve 1793~1864 ドイツ生れロシアの天文学者)は1816年から40年間かけノルウェーからウクライナまで延長2,820キロメートルの長距離を三角測量により測定し、子午線弧長を算出しました。この成果はベッセル楕円体に採用されています。

日本では明治以来、1841年に発表されたベッセル楕円体を採用してきました。日本とほぼ同緯度でのベッセルによる観測にもとづき算出した楕円体です。1875年(明治8)に陸軍省参謀局(局長、陸軍少将鳥尾小彌太)測量担当の第六課長工兵少佐、長嶺譲(ながみね・ゆずる 1828~1903、長州藩出身)により紹介されています。日本ではベッセル楕円体の表面に三角測量で得られた距離や方位を載せていくことで地形図を作成してきました。1924年(大正13)マドリッドで開かれた万国測地会議ではヘイフォードが発表した数値をもとにした国際回転楕円体を決定しましたが、このときすでに日本とドイツはベッセルの楕円体、英国はエアリーの楕円体、米仏はクラークの楕円体を採用しており、わずかな差であったのでそのままつづけていました。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p78]

子午線長の計算(赤道から任意の緯度までの子午線弧長)は正確には離心率を含む楕円積分をつかわなければなりません。18世紀後半からランベルト、ドランブル、ベッセル、ヘルメルト(Friedrich Robert Helmert 1843~1917、ドイツの測地学者)などは、離心率の二乗の、べき級数展開した計算式を発表しましたが、完全なものではありませんでした。2009年(平成21)には河瀬和重(かわせ・かずしげ、国土地理院)もベッセル、ヘルメルトの式を評価しつつ、コンピュータ処理に適した計算式を発表しています。[河瀬和重:緯度を与えて赤道からの子午線弧長を求める一般的な計算式 国土地理院時報 119号 2009 p45-54]

子午線長に関連して、測地線長があります。曲面上の任意の2点を結ぶ最短距離を与える曲線を測地線、その距離を測地線長といいます。ふつう地球表面上で経緯度が既知の2点間の距離は、この測地線長で表します。経線に沿う測地線は子午線弧でその長さは子午線長です。測地線長の計算は非常に複雑で古くから数学的理論や方程式(たとえばオイラー・ラグランジュの微分方程式)がありましたが、コンピュータの普及とともに近似式により計算されるようになりました。国土地理院の「地理院地図」のHPでは2点間距離が計測できる機能がありますが、求められる距離は地球を回転楕円体とみなした測地線長です。測地線長は国家間の地理的中間線の算出や排他的経済水域などを精密に画定するのに必要です。

地球の形は昔から地表面の測量をして知りました。しかし現代では人工衛星の航行状態を調べることによって正確に知ることができます。人工衛星は遠心力と地球の引力がつりあった高さを航行しています。地球の引力は位置によって異なるので地球の位置によって人工衛星が航行する高さ、すなわち地球表面からの距離が異なることになります。この現象を詳しく観察して地球の形状を知ることができます。

経緯度表示

回転楕円体の座標

回転楕円体の座標

地球上の地点を特定するためには経線と緯線の座標で表します。経度の「経」は織物のたて糸(経糸)、緯度の「緯」はよこ糸(緯糸)を意味します。紀元150年頃に活躍した天文学者プトレマイオス(Claudius Ptolemy 83頃~168頃)の地図では経緯度線が引かれており、赤道が緯度0度になっていました。赤道上では、太陽、月、惑星はほぼ真上をめぐることから、自然の法則でそのように決められていました。経度0度のほうはアフリカ北西沖になっていましたが、その後、地図作成者や政治的判断で異なりました。地球が1時間に回転する角度は360度の24分の1、15度になります。赤道上では1,670キロメートルに相当しますが、両極に向かうにつれゼロに近づきます

実際の地球の表面は山や谷の起伏があるため、目盛つきの輪状になるような経緯度線が引けません。そこで地球が近似的に回転楕円体の形をしていると仮定して、地球の形状に極めて近い架空の回転楕円体の表面に経緯度線を引きます。座標軸は子午線と赤道に相当します。

三角測量では地球表面の三角点で構成される三角形の各辺長と各点の内角を知ることができます。その測量成果を回転楕円体の表面に貼りつけ、回転楕円体の表面に引かれた経緯度線を基準にして各点の経緯度を求めます。つまり実際の地球表面上で行った三角測量を回転楕円体面上で行ったかのように考えて各地の経緯度を求めるのです。

実際の地球と回転楕円体の隙間は一定ではないので、回転楕円体面を測量の基準面として使うには、実際の地球とそれに近似する回転楕円体の位置関係を明らかにしておかなければなりません。そのために、まず地表面上の一点を回転楕円体面上の一点に固定させるのです。そこで測量の出発点(原点)において、天文観測により決めた経緯度(天文経緯度)を回転楕円体面上の経緯度(測地経緯度)にしてしまいます。しかし、この一点を固定しただけでは、回転楕円体は地表面と楕円体面をつらぬく垂線を軸として回転し、また上下移動もしますから出発点以外の点は回転楕円体面上のどの位置になるのかはわかりません。そのため出発点とは別に地表上にもう一点を定め、出発点から見た方位(原点方位角)を明らかにしておきます。以上で一点一方位不動になりました。このように現実の地球に対して、仮定した回転楕円体の位置が関係づけられて、はじめて基準面として使用が可能になります。この回転楕円体は準拠楕円体(Reference ellipsoid)、測量の出発点は測地原点(Geodetic Datum、経緯度原点とも)とよばれています。座標のとり方は各国の事情に合う方法で決められていました。このことは近代的な三角測量がはじまった当時、各国は経緯度原点位置の等重力面(ジオイド)が複雑な凹凸をしめしていることを、あえて無視して鉛直線偏差がないものと仮定したことによります。また、各国の経緯度原点は、それぞれの国で測りたい地点の近くで、利用しやすい位置に設置されました。日本の場合は日本経緯度原点を東京麻布の旧東京天文台に定め、その位置で天文測量(天文観測)によって求められた経緯度を三角測量の原点としました。[鈴木弘道:山の高さ 日本測量協会 1993 p193]、[掘淳一:地図 現代書館 1992 p68-69]

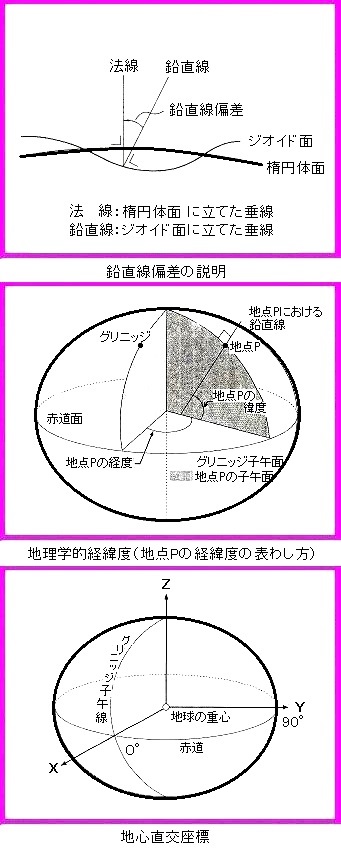

現実の地球の形と天体の相関関係で定めたのが天文経緯度、幾何学的に地球をとらえて定めたものが測地経緯度といいます。いいかえれば天文観測(天文測量)によって求められた座標が天文経緯度であり三角測量によるものが測地経緯度です。

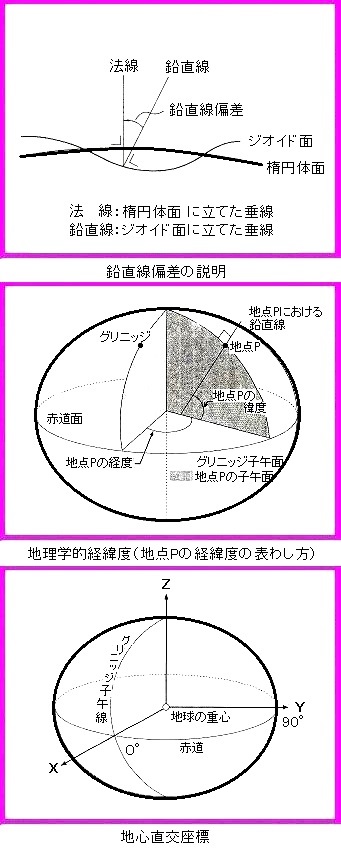

鉛直線偏差

地球には巨大な山脈もあれば大きな谷もあり、地下にも重い物質の固まりがあれば軽い物質の場所もあります。このため観測機器の下げ振り(錘重)が示す鉛直線は付近の大きな地形や地下の密度の影響を受けて正確には地球の中心を示さず質量の大きい側(重心)にわずかに傾いています。ある地点における鉛直線(ジオイド面に立てた垂線)とその点での楕円体面への法線(ほうせん、楕円体面に直角に立てた垂線)との間にできる角を鉛直線偏差(Plumb line deviation)と定義しています。鉛直線偏差の量は子午面に投影して得られる緯度成分の角度と子午面に直角な面に投影して得られる経度成分の角度の二つの要素で表します。緯度成分は子午線成分とも南北成分ともいわれ天文観測によって求めた天文緯度と三角測量によって求めた測地緯度との差になります。経度成分は卯酉(ぼうゆう)成分とも東西成分ともいわれ天文経度と測地経度の差に測地緯度の余弦(cos)をかけた値になります。また経度成分は天文方位角と測地方位角の差に測地緯度の余接(cot)をかけた値にもなります。緯度成分をξ(クシー)、経度成分をη(エータ)、天文緯度Ba、測地緯度Bg、天文経度La、測地経度Lg、天文方位角Aa、測地方位角Agとすると次式が成り立ちます。

ξ=Ba-Bg (1)

η=(La-Lg)cosBg (2)

η=(Aa-Ag)cotBg (3)

式(2)と(3)は経度からでも方位角からでも経度成分ηが求められることを示しています。両者は一致しなければならないので

Ag=Aa-(La-Lg)sinBg (4)

が得られます。この式を満足する地点の三角点をラプラス点といいます。測地経緯度が既知の三角点の位置で天文経緯度を観測すれば式(1)、(2)によって鉛直線偏差の緯度成分と経度成分を得ることができ、さらに天文方位角を観測すれば三角網の方位を規正することができます。

第二次大戦後は地理調査所が代表的な一等三角点に天測点を設け天文観測をされたこともありますが、かつて陸地測量部が、ごく一部の三角点をのぞき一等三角測量にラプラス点を設けなかったのは、ひとつは経緯度の整備に予算をつかいはたし、さらに高価な子午儀が購入でき難かったこと、二つに高度な知識と技術を要する子午儀による観測と計算のできる人材が確保でき難かったこと、三つにドイツの中央測地網において平均的な鉛直線偏差が4~5秒と大きくなかったことが考えられます[日本測地学研究の変遷と動向研究委員会編:日本の測地学の変遷と動向 1988 p55、(京都大学理学部蔵、鉛直線偏差については壇原毅が執筆)]

日本経緯度原点は天文観測で決めましたから原点位置では天文経緯度と測地経緯度が一致します。そして、そこでは鉛直線偏差はないと仮定したのです。ところが現実には経緯度原点となった旧東京天文台附近の鉛直線偏差が経度、緯度とも12秒程度であり地球全体と比べると大きい値だったのです。

19世紀半ばにヒマラヤ山脈で鉛直線偏差の測定がされました。ヒマラヤの山塊の引力により相当の鉛直線偏差が予想されましたが実際は3秒という微量でした。この説明に考えられたのがアイソスタシー(Isostasy 地殻均衡)説で比較的軽い地殻が、重く流動性のあるマントル上部(アセノスフェア)に浮かんでおり地殻の荷重と地殻に働く浮力がつりあっているとする説です。密度の小さい山塊が密度の大きい岩石の上に浮かんでいると考えられます。アイソスタシーの呼び方は1892年に米国の地質学者ダットン(Clarence Edward Dutton 1841~1912)により提唱されましたが、地殻均衡の説は1855年頃、英国のプラット(John Henry Pratt 1809~1871、数学者、牧師)と英国のエアリー(George Biddell Airy 1801~1892、王立天文台長)により提案されていました。

地球を「たまご」に例えると中心の黄身が「核」で白身が「マントル」、外側の殻を「地殻」といえます。核は鉄とニッケルが主成分で内核は高圧高温の固体状態、外核は液体状になっています。マントルは深さ2,900キロメートルまでの岩石で固体ですが数億年という地質学的年代でみると液体と同様な現象が起こっています。地殻は深さが50キロメートルまでで地球全体からみると薄いものです。地殻はマントルの上部分とともにプレートを構成しマントルの対流によりゆっくり移動しています。大陸の地殻は二酸化ケイ素を多く含む安山岩で、厚さ30~50キロメートルあり、海洋の地殻は二酸化ケイ素のすくない玄武岩で厚さは6~8キロメートルになっています。いずれも地球半径の100分の1程度です。

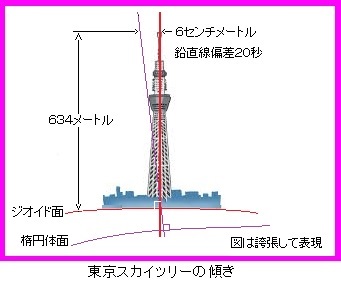

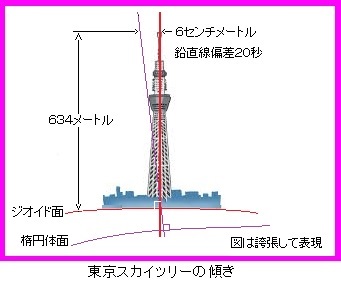

東京スカイツリーの傾き

東京スカイツリーの傾き

地上のあらゆる建造物は人が安定して立ってられるように、等重力のジオイド面に垂直に建てられます。そうでなければ建物内で水をこぼせば、一方向に流れたり、床にあるボールが動きます。世界一高いタワーとされる、東京都墨田区押上一丁目にある東京スカイツリーの最頂部の高さは634メートルあります。この上下方向はジオイド面に垂直な重力の方向です。一方、楕円体から見れば、楕円体に接する平面に立てた垂線の方向は鉛直線偏差分だけ傾くことになります。国土地理院が過去に実施した天文測量から、東京の鉛直線偏差は20秒程度、方位角は155度程度であることがわかっています(国土地理院測地部提供2022年)。これをもとに最頂部と根元の位置の差を概算すると、634メートル×sin20″=6センチメートル程度になり、根元から見て最頂部は東方向に約3センチメートル、南方向に約5センチメートルにあります。実際は施工精度や気温の変化などの影響があり詳細は不明です。いずれにしても、経緯度は楕円体上に引かれた線ですから、タワーの上と下では経緯度が異なることになります。

世界共通の座標

地球上の位置を示す基準は「測地系」といわれます。測地系は地球を起伏のない回転楕円体として、その大きさと形状を定め、ふつう「経緯度」と呼ばれる地理学的経緯度や平面直角座標など、地球上の位置を統一的な数値で表す座標を決めることによって明らかになります。日本では明治時代から日本測地系が採用されてきました。日本測地系はベッセル楕円体を準拠楕円体として天文観測によって決定された経緯度原点の値と原方位角を基準として構築されました。

20世紀末期からGPS(全地球測位システム)などの技術革新により極めて正確な地球の測量が可能となり従来の経緯度の計算に採用していた準拠楕円体(ベッセル楕円体)は実際の地球より長半径(赤道半径)、短半径(極半径)とも約700メートル短いこともわかりました。このような事実にもとづき実際の地球に最も近い楕円体が国際的に定め直されました。世界各国で共通に利用可能な楕円体で、これを地球楕円体といいます。

2002年(平成14)から地球楕円体を準拠楕円体とした世界測地系に変更されることになりました。世界測地系は世界200ヶ所以上のVLBIやGPS観測局のデータから、明らかとなった地球の正確な形状と大きさなどにもとづき、国際的に定められている測地基準系であって、世界で共通に利用できる位置の基準となります。世界測地系への移行により日本経緯度原点の経緯度などの原点数値も世界的に統一のとれたものになりました。世界測地系への移行は日本だけでなく国際的な流れです。日本測地系は局所座標系ともいわれ日本国内で利用される範囲内では基準となるベッセル楕円体と地球の実態はよく一致しますが範囲外での一致は望めません。これに対して世界測地系の基準となる地球楕円体は平均的に現実の地球の形状を代表します。しかしよく一致する地域とそうでない地域も混在しています。

ここで楕円体に関する用語が輻輳してきたので、あらためて整理します。回転楕円体(spheroid)は一般的に楕円をその長軸または短軸を回転軸 として得られる回転体をいいます。地球の場合は短軸が回転軸になります。地球楕円体(Earth ellipsoid)は地球のジオイド(平均海面)の形を近似した回転楕円体であって、その中心は地球の重心に、短軸は自転軸(公転軸に対して23.4度の傾き)に一致させたものです。準拠楕円体(Reference ellipsoid)は地球のジオイド面にあてがった物差し(測地測量の基準)として用いる地球楕円体のことです。

日本測地系の準拠楕円体は天文測量によって求めた旧東京天文台の位置を原点として定めたのに対し、世界測地系は地球の重心を原点としています。このため世界測地系のことを地球重心系といわれることもあります。日本測地系のベッセル楕円体の中心位置は地球重心からずれており、その差は鉛直線偏差に相当し地球重心から緯度・経度0の方向に-146.414メートル、地球重心から緯度ゼロ・経度90度の方向に+507.337メートル、地球重心から北極方向に+680.507メートルとなっています。

日本測地系は世界測地系に比べ日本国内では400~500メートルずれ、東京の日本経緯度原点では東南に約450メートルのずれが生じています。準拠楕円体がベッセル楕円体と地球楕円体で異なる(前者が小さい)ことにもよりますが、最も大きい要因は経緯度を測定する基準が異なっていたためです。日本測地系では原点を天文測量によって決めましたから鉛直線偏差を生じています。とくに東京は海溝に近いため原点となった旧東京天文台での鉛直線偏差が地球上の他地点よりも比較的大きい値であったのが要因でした。これ以外の要因としては明治の測量以降、複数のプレートが異なる方向に移動して起こる地殻変動や技術水準なども影響しています。日本測地系から世界測地系への移行によって実際の地球上での日本経緯度原点の位置は不変ですが経緯度表示は変更され、天文測量によって求められた天文経緯度の座標とは切り離されました。

地球上の位置は日本測地系でも世界測地系でも準拠楕円体上で緯度、経度、標高の3要素を表します。世界測地系の地球楕円体は中心が地球の重心に一致し(ベッセル楕円体の中心とは一致していません)かつ短軸が地球の自転軸と一致していますから地球上の位置を地球の重心を原点とする3次元直交座標系で表すこともできます。これを「地心直交座標系」または「地球重心系」ともいわれ人工衛星の軌道計算のように地球の重心のまわりを運動する物体を扱う場合につかわれます。なお鉛直線偏差は地球上の位置を準拠楕円体上の測地経緯度で表すかぎり測地系の如何にかかわらず存在します。世界測地系の地球楕円体の中心は地球の重心に一致するよう定められていますが、天文経緯度と測地経緯度の間には鉛直線偏差分だけの差が生じることになります。GPSでは地心直交座標系で地球上の位置決めをしますがGPSが示す経緯度は準拠楕円体上の経緯度ですから、やはり鉛直線偏差分だけ天文経緯度と異なっているのです。

日本では2001年(平成13)6月に測量法が改正され、施行は翌年4月から、従来の日本測地系にかえ世界測地系が採用されました。世界測地系は概念としてはひとつなのですが各国、採用する時期や詳細な構築手法、精度が異なるので日本では「日本測地系2000」とも称されました。測量法第11条では世界測地系をつぎのように定義しています。

「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。

二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。

三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

[測量法 第11条3 2001]

新しい測量法では将来の数値の変化に迅速に対応するため回転楕円体の長半径や扁平率は政令できめることになっています。国土地理院が発行する地形図の四隅に記載される緯度、経度は、測量法改正後しばらくの間、従来の日本測地系の値(黒字)に世界測地系(茶色字)の値が併記されています。世界測地系によると東京付近の経線は東に290メートル、緯線は南に350メートルずれます。これにより日本測地系にもとづく経度、緯度はそれぞれマイナス12秒、プラス12秒の補正が必要です。これは距離にすると450メートルになります。

地球の大きさと形状 単位:メートル

|

諸元

|

日本測地系 (ベッセル)

|

世界測地系(GRS80)

|

差 世界-日本

|

|

長半径a

|

6,377,397.155

|

6,378,137

|

+739.85

|

|

短半径b

|

6,356,078.963

|

6,356,752.31

|

+673.35

|

扁平率(a-b)/a

|

1/299.152813

|

1/298.257222101

|

. .

|

赤道長 全周

|

40,070,368.1

|

40,075,016.7

|

+4,648.6

|

子午線長一象限

|

10,000,858.8

|

10,001,965.7

|

+1,106.9

|

法令で定められているのは長半径と扁平率(旧法では扁平度といいます)だけです。世界測地系(地球楕円体)の長半径はメートル整数位で定められていますが、細かい精度にしても地球が完全な回転楕円体でなく近似的に定めているため意味がありません。回転楕円体面よりも数10メートル北極周辺はふくれ逆に南極周辺は窪んでいます。また上表の子午線長一象限は赤道から極までの子午線の長さを表します。

地球を最もよく近似している楕円体としてGRS80(Geodetic Reference System 1980、測地基準系1980)があり地球の形状、物理学的な定数について国際測地学協会などが1979年に採択した基準で日本でも採用されています。GRS80にたいしてWGS84(World Geodetic System 1984、世界測地系1984)と呼ばれる基準もあり米国で採用されていますが、日本では海上保安庁の所管する海図はこれにもとづいています。GRS80もWGS84も実用上の差異はほとんどありません。

GRS80は地球を近似する回転楕円体であり形状や大きさが決められていますが座標系については明確になってません。そこで GRS80楕円体と整合するように定義された世界測地系は3次元直交座標系として地球の重心に原点を置き、X軸をグリニッジ子午線と赤道との交点の方向に、Y軸を東経90度の方向に、Z軸を北極の方向にとって空間上の位置をX、Y、Zの数字の組で表現します。法律上「世界測地系」と呼ばれていますが測地学の分野では「世界測地系」といえばITRF系(International Terrestrial Reference Frame、国際地球基準座標系)、WGS系(World Geodetic System) 、PZ系(Parametri Zemli 、ロシアが採用)の3種類の総称です。日本では国土地理院がITRF94(「94」は1994年の略、のち改訂あり、現在はITRF2014)を、海上保安庁ではWGS84採用しています。理論的には別のものですが数値はほとんど同一のもので実用上問題はありません。カーナビやスマートフォンなどのGNSS測量により得られる座標値は、WGS84座標系で表されています。

2015年(平成27)には国連総会では、地球規模の測地基準座標系(GGRF=Global Geodetic Reference Frame)が社会、経済、科学といった人間活動に不可欠な基盤インフラであることを認め、加盟国が連携してGGRFの構築、維持を行うことを求めています。

地球上の位置を決める標準

近年,地理情報システム(GIS)の普及にともないデジタル形式での地理情報の構築が行われていますが、異なる機関によって構築されたデータでも相互利用を容易にするためには標準化が不可欠です。このため「地理情報標準」(JSGI=Japanese Standards for Geographic Information)が整備されています。地理情報標準は国際標準(ISO規格)と国内標準(JIS規格)にもとづき国土地理院と民間企業の共同研究により作成した標準です。国際標準や国内標準は、それぞれ国際標準化機構ISO(International Organization for Standards)の地理情報専門委員会(TC211)で決められた国際規格ISO19100と日本工業規格JIS(Japanese Industrial Standards)X7100(地球情報)です。日本工業規格は2019年(令和1)から名称変更され日本産業規格となっています。

いままで説明したことを標準という観点で整理します。地球上の地点を特定するためには経緯度座標や平面直角座標で表しますが、このような表し方を「測地系」または「測地基準系」といいます。測地系はただひとつだけでなく過去にも、現在も多数あります。地理情報標準ではこれらの測地系をまとめて「座標参照系」と呼んでいます。座標参照系のうち世界共通に利用できる測地系を世界測地系といいます。世界測地系のなかでも現在、日本では「日本測地系2000」がつかわれています。かつて日本では世界測地系ではない「日本測地系」というのがあったので、とてもややこしく混同されることがありますが、まったく異なります。

座標参照系は「座標系」(Coordinate System)とともに座標系と地球の関係を表す「原子」(Detum)から構成されています。原子は原点といったほうがわかりやすいのですが、厳密な定義は異なります。原子には経度や緯度といった座標系と地球の関係を表す「測地原子」(Geodetic Datum)と標高など高さを表す「鉛直原子」(Verticl Datum)があります。

また地理情報標準では楕円体高(ellipsoidal height または geodetic height)については楕円体面に垂直な線に沿って測ったある地点までの距離で楕円体の上側または外側に向かう場合を正ということも定義されています。

三角測量が行われていた明治から近年までは、測地原子は原点数値として日本経緯度原点の緯度、経度、原点方位角が定められ、地球形状について楕円体長半径と扁平率でした。標高についてはジオイド高と鉛直線偏差がわからなかったので楕円体高はゼロとして東京湾平均海面を参照し、鉛直原子としては日本水準原点の標高が採用されました。これらの原子は現行の測量法施行令でも定められています。しかし現在、GPSなどの測地衛星を利用する時代になると測地原子として楕円体高と鉛直線偏差も必要とされてきています。

測地系の定義は厳密であるがゆえに難解で冗長な面もあります。ここでは簡潔に述べるために正確性を欠いたり、わたしの誤解があるかもしれません。この説明のほかに国土地理院の関係資料、日本産業規格なども参考にしてください。[中根勝見:測地原子と鉛直原子「測地学会誌」第60巻第1号 2014 p23-26(同第62巻第1号 2016 p45-46に訂正あり)]

メートル法

世界共通の単位

世界共通の単位

メートル法は18世紀末、フランスで世界共通につかえる、統一された単位制度を目指して制定されたものです。過去には世界各国、また同じ国であっても地方によっては、同じ物理量に対してさまざまな単位がありました。「長さ」については「人体尺」といい、人体の部分の寸法をもとにして単位を決めた例が多いようです。古代中国の儒教関係の論文集である「大戴礼記」(だたいらいき)には「布指知寸、 布手知尺、 舒肘知尋」(指をのべて寸を知り、手をのべて尺を知り、肘(ひじ)をのべて尋(ひろ)を知る) とあり、欧米でもプース(仏 pouce)は親指、フート(英 foot)は足、エルレ(独 Elle)は肘などと身体の部分を単位にしていました。

中世以降、世界規模での商取引が進展してくると、単位の不統一が大きな問題となってきました。そこでフランスのタレーラン(Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord 1754~1838、政治家、外交官)の提唱により、1790年にまず長さの単位を統一し、新しい単位を創設することになりました。フランス科学アカデミーはこれを受け、委員会を設け、地球の子午線長を基準とすることを検討しました。委員会はラプラス(Pierre Simon de Laplace 1749~1827)、ラグランジュ(Joseph Louis Lagrange 1736~1813)、クーロン(Charles Augustin de Coulomb 1736~1806)、ラボアジェ(Antoine Laurent de Lavoisier 1743~1794)、コンドルセ(Marquis de Condorcet 1743~1794、数学者、哲学者、本名は Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat)など著名な科学者で構成されましたが、なかでもコンドルセは立法議会で、この基準は「全ての時代、全ての人々に」(à tous les temps, à tous les peuples)に捧げられるものとの理念を訴えました。この理念は1954年、フランス発行の切手にも記載されています。これまで国王の権威によったり、慣行として用いられてきた古い度量衡制度を廃止して、世界中のすべての人びとが使えるものにしようとする考え方です。コンドルセは貴族の出身でありながら、苦労して数学者の道を志して優れた業績をあげました。旧体制(アンシャン・レジーム)末期からフランス革命の間にかけて、社会、政治問題に果敢に取り組んだ科学者であり、政治と科学双方を思想にとり入れ、ラプラスらによる確率論を社会現象に適用し、合理的な意思決定の指針を与える社会科学を目指しました。「人々が真に平等であり、また真に自由である」ためには、普遍的で統一された基準によって、人々が自らの利益を計算できることが必要だと考えたのです。長さの単位も自然界の原理をとらえることが必要とされ、地球の周囲の長さ(子午線長)を基準として、その4万分の1をもって単位を定めることにしたのです。このとき、緯度45度において1秒を振る振子の長さで定めるという対案もありました。

1792年から1799年にかけてフランス科学アカデミー会員であったドランブル(Jean-Baptiste Joseph Delambre 1749~1822 フランスの天文学者)とメシャン(Pierre Francois Andre Méchain 1744~1804)はダンケルクからパリをへてバルセロナまでの距離、約1000キロメートルを経線に沿って三角測量を行い、子午線弧長を算出しました。ドランブルはダンケルクから南へ向けて測量を行いメシャンはバルセロナから北へ向けて測量を行いました。 両者の三角測量網はフランス南部の都市ロデーズの大聖堂でつながりました。 大聖堂の塔の最高点にある聖母マリア像の頭部が測量の視準目標でした。この間、フランスでは革命のさなかであり、1789年にバスチーユ襲撃、1793年に共和国が成立し、混乱期でありましたが、測量のための国内外移動にはかなりの支障がありました。またメシャンはバルセロナの緯度測定に不一致がありデータを改ざんしてしまいます。後年メシャンの死後、ドランブルはこのことに気付きましたがメシャンの成果を撤回する必要はないと判断しました。この頃、いくつかの測定値から最も確からしい値である「最確値」を求める方法について、ルジャンドル(Adrien Marie Legendre 1752~1833、フランスの数学者)やガウス(Carl Friedrich Gauss 1777~1855、ドイツの数学者)により、最小自乗法が考案されています。偏差の二乗和を最小にすることにより測定値を補正する方法ですが、ルジャンドルまたはガウスのどちらが先に考案したのかは異論があります。[ドゥニ・ゲージュ著、鈴木まや子訳:子午線 メートル異聞 工作舎 1989 p1-410、原著Denis Guedji:La Méridienne, Seghers Paris 1987]、[ケン・オールダー著、吉田三知世訳:万物の尺度を求めて メートル法を定めた子午線大計測 早川書房 2006 p1-512、原著 Ken Alder:The measure of all things The seven-year odyssey and hidden error that transformed the world, Free Press, New York 2002]

フランス科学アカデミーによる子午線長の測量はケールマン(Daniel Kehlmann 1975~)の小説「世界の測量」にも著わされています。「郊外の踏み荒らされた芝生の上に霧雨が降るなか、パリと北極を結ぶ経線の最後の部分が測定されたとき、彼(フンボルト)もその現場に立ち会った。作業が終わると、居合わせた全員が帽子をとり、握手を交わした。すべての距離のうち十万分の一が金属に記録され、将来は長さの単位として採用されるという。それはメートルと呼ばれる予定だった。」フンボルト(Alexander von Humboldt 1769~1859)はドイツの探検家、地理学者です。この著作はフンボルトとガウスがともに「知への欲望」を抱き世界の測量に取り組んだことが著わされています。ついでながら同時代の著名な地理学者はリッター(Carl Ritter 1779~1859)です。リッターは近代科学として地理学の確立につとめ、フンボルトとならび、近代地理学の元祖とされています。[ダニエル・ケールマン・瀬川裕司訳:世界の測量 三修社 2008 p36、原著 Daniel Kehlmann:Die Vermessung der Welt, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 2005 ]

ドランブルとメシャンの測量成果をもとにして、1795年には地球の北極点から赤道までの子午線弧長の1千万分の1(子午線全周長の4千万分の1)として定義される「メートル」を新たな長さの単位としてフランス国民会議が承認しました。これが「メートル法」です。「メートル」の語源は「ものさし」とか「測る道具」を意味する古代ギリシャ語のメトロンです。しかしメートル法はすぐには普及せず、長さの単位は従来の「ピエ」(pied)が使われていました。これは古代の単位である足の長さという意味のフート(foot)と同じで、国によっても、またフランス国内でも地方によって異なっていました。パリで用いられたピエ・ド・ロア(pied de roi 王の足という意)は0.32484メートルでした。また6ピエ(約1.95メートル)を1トアズ(toise)とする単位も用いられました。鉄製のトアズ標準尺は1668年にパリ市内セーヌ右岸側の古い要塞、グラン・シャトレ(Le Grand Châtelet)の階段外側に備え付けられ、トアズ・デュ・シャトレとよばれ、市民が自分の物差しの検定に利用することができました。ちなみに当時、ドイツの地方ではエルレ尺というのがあり、ブラウンシュヴァイク市(Braunschweig、ガウスの出生地)の市庁舎玄関には標準尺がありました。[高田誠二:単位の進化 講談社学術文庫 2007 p98-99]

トアズ・デュ・シャトレとよばれる標準尺の複製がいくつか、つくられましたが、なかでもトアズ・デュ・ノールとトアズ・デュ・ペルーはよく知られています。18世紀中期に地球の縦長、横長論争に決着をつけるため、高緯度と低緯度地点の子午線弧長を測量することとなり、フランス科学アカデミーによって北極に近いラップランドと赤道に近いペルーの両地へ観測隊が派遣されましたが、このとき基線測量のため、これらの複製品が使用されました。トアズ・デュ・ペルーはいまもパリの天文台に保管されているそうです。

1837年にはメートル法以外の単位の使用を禁止する法律により、公文書にメートル以外の単位を使用できなくなりました。1867年にはパリで万国博が開かれ、これを契機に各国へのメートル法採用の勧告がされました。ドイツでは1872年、ドイツ帝国成立と同時期にメートル法の採用を法制化しています。各国でも度量衡単位の統一の気運があり、1875年にはメートル法を導入するため、各国が協力するという主旨の「メートル条約」が締結されました。メートル法では長さの単位メートルとともに質量の単位キログラムが水1リットルと定義されています。

日本は1885年(明治18)にメートル条約に加盟、1891年(明治24)の「度量衡法」で尺貫法と併用する形で導入され、長さの単位もメートル以外に「尺」も用いられました。一般に「尺」といえば伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)が利用した「折衷尺」をもととした0.30305メートルの「曲尺」(かねじゃく)を指します。しかし従来からの慣例として、着物の仕立てなどに利用され、曲尺の1.25倍の長さである「鯨尺」も用いることを許されました。1903年(明治36)の同施行令細則第4条では単位の略字として、たとえばメートル、グラムは漢字でそれぞれ「米、瓦」で表し、キロメートル、センチメートル、キログラムは、それぞれ国字の「粁、糎、瓩」を用いることになりました。一般には「米」を「米突」、「粁」を「吉米」と書かれることもありました。

1909年(明治42)の「度量衡法」改正ではヤード・ポンドも認められました。同施行令細則第29条では、単位の略字として、たとえばマイル、チェーン、ヤード、フィート、インチは、それぞれ「哩、鎖、碼、呎、吋」(鎖以外は国字)が認められています。

1921年(大正10)の同法改正で尺貫法、ヤード・ポンド法が廃止され、同法附則では「従来慣用の度量衡(尺貫法およびヤード・ポンド法)は勅令の定めにより、当分の間使用することができる」と定められましたが、根強い抵抗が残りました。鉄道では、もともと英国の技術を導入したためマイルが用いられていましたが、1930年(昭和5)にメートル法が採用されました。1951年(昭和26)の「計量法」でメートル法の使用が義務付けられ、約8年の準備期間をへて、メートル法が完全に実施されたのは1959年(昭和34)からです。それでも、数年後まで地形図の整飾部にある縮尺表示は米と里、町が併記されたものが刊行されていました。 メートル法は現在、日本を含む64の加盟国と37の準加盟国・地域があります。

メートル原器

メートル原器

メートルの基本標準となる物差し「メートル原器」については子午線測量結果をもとにして、1795年に暫定的な黄銅製標準尺メートル・プロヴィゾワール(Metre provisoire)が作成され、また1799年には正式にメートルを表す標準器であるメートル・デ・ザルシーヴ(Mètre des archives)が作成されました。製品はルノワール(Étienne Lenoir 1744~1832、科学機器製作者)によるものです。さらにこれを写しとった原器が1889年(明治22)の国際度量衡総会(Conférence générale des poids et mesures 略称:CGPM)で国際メートル原器に指定され、日本も1890年(明治23)にメートル原器(22号、ジョンソン・マッセーJohnson Matthey社製)の交付を受けました。正が1本、副が2本です。ジョンソン・マッセー社は1817年に英国で創業し、現在も貴金属精錬会社として存続しています。

メートル原器は氷が融解する温度で原器に刻まれた2本の目盛りの間を1メートルの基準とします。イリジウム10パーセント、白金90パーセントの合金でつくられ、長さは1020ミリメートル、高さと幅がともに20ミリメートル、質量3.28キログラムの棒状で断面は剛直性,温度順応性に適したX字に近いH形をしています。この形はトレスカ(Henri Edouard Tresca 1814~1885、フランスの物理学者)が設計したものです。日本のメートル原器は1956年(昭和31)に、一たんフランスへ里がえりし、国際度量衡局で検査されて目盛り線の引き直しが行われ、1ミリメートルごとの目盛りも刻まれました。現在は産業技術総合研究所(旧中央度量衡器検定所)で保管されており2012年(平成24)には「メートル条約並度量衡法関係原器」として重要文化財に指定されています。[小泉袈裟勝:単位の辞典 改訂4版 ラテイス 1981 p302]

メートルの定義はこれまでメートル原器という人工物に基づいて値が定義されていました。パリにあるメートル・デ・ザルシーヴという標準器を真の値として、これを写しとったのがメートル原器というハードウエアの物差しですから標準器との間で誤差もあり、その誤差は各国で所有するメートル原器でもごく僅かながら異なっていました。また損傷することも設置環境によっても変化することがあり得ます。このため、もっと普遍的な理論と永久不変の物理量でメートルの定義をしなおす必要が生じてきました。

そこで登場したのが波長が一定で位相のそろった光(可干渉性コヒーレントな光といいます)です。光のひとつの波で長さの単位が与えられます。1870年代にはマックスウェル(James Clerk Maxwell 1831~1879、英国の理論物理学者)はナトリウムの黄色光(スペクトル線)を提唱し、その後マイケルソン(Albert Abraham Michelson 1852~1931、米国の物理学)はカドミウムの赤色光を優れたものとして推奨しています。さらに技術革新によってクリプトンの同位元素であるクリプトン86の橙色光が最良のものとされ、1960年には国際度量衡委員会で公認されました。メートルの定義は、クリプトン86が真空中で発する橙色の波長の1,650,763.73倍と等しい長さへと変更され、これによってメートル原器は廃止されました。重さの基準、キログラム原器も2019年5月に廃止され以降、プランク定数をもとに定めることになりました。プランク定数は光子のもつエネルギーと振動数の比例関係をあらわす定数hのことです。

メートルの厳密な定義は留まるところをしらず、安定した精度を持続することが難しいクリプトン光を基準とすることがあらためられ、1983年には「1メートルは2億9979万2458分の1秒の間(約3億分の1秒)に光が真空中を伝わる距離」として定義されています。中途半端な巨大な数字で表される時間は、メートル原器のもとになるメートル・デ・ザルシーヴの長さに限りなく合致させようとしたことから算出されたものです。日本では当時の通産省工業技術院計量研究所は新定義に対応したヨウ素安定化ヘリウムネオンレーザー装置を設置して、長さの国家標準として校正作業などを行いました。

1954年(昭和29)の国際度量衡総会では、メートル法を拡張した国際単位系SI(SI=仏Le Système International d'Unités、英International System of Units)が採択されました。しかし英国と米国は従来からのヤード・ポンド法を採用しつづけ2000年(平成12)になってから英国では使用が禁止され、この時点で米国ではまだ存続していましたが、徐々にメートル法に移行しつつありあす。旧英連邦諸国ではメートル法の普及にかなり苦労した様子が切手にも表れています。国際度量衡総会は長さと質量のほかに時間、電流、温度、光度、物質量を加えたものを国際的な基本単位としています。物質量は要素粒子の個数に比例しモル(mol)で表します。2019年(令和1)には国際単位系SIによるすべての基本単位の定義は、メートル原器やキログラム原器のような人工物とは関係なく、普遍的な定数にもとづき定義されることに改訂されました。

1983年7月、エア・カナダ143便、ボーイング767-200機はモントリオールからエドモントンへの航行中に高度12,000メートルで燃料切れを起こしました。エンジン停止後は機長の機転によりグライダーのように滑空し、空気抵抗を増して高度を下げ、ギムリー元空軍基地へ乗客61名とも無事に胴体着陸しました。ヤード・ポンド法とメートル法の混用で注油が少なかったことに、燃料を計測する機器の故障がかさなったことなど、ヒューマンエラーによるものでした。当時のエア・カナダではヤード・ポンド法からメートル法への移行中であり事故機は同社でメートル法を用いる最初の機体であったことが背景にあります。この航空機はギムリー基地で滑空して着陸したことでギムリー・グライダー (Gimli Glider)といわれ民間航空史上に残る有名な事故になりました。

1999年9月、米国の火星気象探査機マーズ・クライメイト・オービター(Mars Climate Orbiter)は航行上の失敗により予定されていた火星上空の軌道から100キロメートル低い軌道に乗ってしまい大気による摩擦と圧力により破壊されました。失敗の原因は探査機の、あるデータがメートル法のつもりが、ヤード・ポンド法によって送信されていたことに起因するとされています。

測量とは関係ありませんが国際単位系SIの長さの単位でフェムトメートル(femtometre)というのがあります。1000兆分の1メートル(10のマイナス15乗メートル)です。原子核の半径がこの程度であるため、物理学で使われます。これより小さい単位はフェムトのかわりにアト(atto、10のマイナス18乗)や、さらに小さい単位の接頭語がありますが長さの単位にはつかわれません。

■経緯度原点

■経緯度観測

■Top of this Home Page

■Next Page

地球が球状であることは、つぎのような現象で明らかになります。(1)高いところに登るにつれ遠くまで見える。(2)南北に離れた位置からは北極星の見える角度(高度)が異なる。(3)月蝕は月が地球の陰には入る現象ですが、その形はいつも丸い。という事実から立証されています。(1)の現象では、かりに波打ち際に身長1.7メートルの人が立てば、理論上5キロメートル先の海面までしか見えませんが、標高100メートルの位置からは約40キロメートル先まで見えます。一般的には見通しのきく距離は目の高さの平方根に比例します。実際は空気の屈折の影響で、もう少し先まで見えます。(2)の現象は天体が子午線上にきたときの高度で、北極星にかぎらず太陽でも、すべての天体についてもなりたちます。このことを利用して、地球の大きさを測ろうとしたのがエジプト、アレキサンドリアの図書館長であったギリシャ人、エラトステネス(Eratosthenes BC275~BC195)で、西暦前250年のことです。ナイル川の東岸に昔あったシェネという町(現在のアスワン)の井戸の底には、毎年夏至の正午に太陽が直射して水面に井戸の影が見られないことを知りました。すなわち太陽の高度(角)はシェネの天頂(真上)にあることになります。一方シェネから同じ子午線上で、はるか北にあるアレキサンドリアで垂直に棒をたてて正午にその影の長さを測り棒と影の長さの比から高度を算出したところ、太陽は天頂から7.2度(一円周の50分の1に相当)南にあることがわかりました。地球が球形とすれば、この50分の1はシェネとアレキサンドリア間の緯度の差に相当します。子午線上で両地点の距離を隊商がシェネからアレキサンドリアに移動する日数から算出し、925キロメートル(5,000スタジア)として、それを50倍すれば、地球の周囲の長さと直径が求められます。このようにして求めた地球の周囲は4万6千メートルでした。現在は4万メートルであることがわかっていますから、15パーセント大きいのですが、当時の技術水準からみると、まずまずであったといえます。

地球が球状であることは、つぎのような現象で明らかになります。(1)高いところに登るにつれ遠くまで見える。(2)南北に離れた位置からは北極星の見える角度(高度)が異なる。(3)月蝕は月が地球の陰には入る現象ですが、その形はいつも丸い。という事実から立証されています。(1)の現象では、かりに波打ち際に身長1.7メートルの人が立てば、理論上5キロメートル先の海面までしか見えませんが、標高100メートルの位置からは約40キロメートル先まで見えます。一般的には見通しのきく距離は目の高さの平方根に比例します。実際は空気の屈折の影響で、もう少し先まで見えます。(2)の現象は天体が子午線上にきたときの高度で、北極星にかぎらず太陽でも、すべての天体についてもなりたちます。このことを利用して、地球の大きさを測ろうとしたのがエジプト、アレキサンドリアの図書館長であったギリシャ人、エラトステネス(Eratosthenes BC275~BC195)で、西暦前250年のことです。ナイル川の東岸に昔あったシェネという町(現在のアスワン)の井戸の底には、毎年夏至の正午に太陽が直射して水面に井戸の影が見られないことを知りました。すなわち太陽の高度(角)はシェネの天頂(真上)にあることになります。一方シェネから同じ子午線上で、はるか北にあるアレキサンドリアで垂直に棒をたてて正午にその影の長さを測り棒と影の長さの比から高度を算出したところ、太陽は天頂から7.2度(一円周の50分の1に相当)南にあることがわかりました。地球が球形とすれば、この50分の1はシェネとアレキサンドリア間の緯度の差に相当します。子午線上で両地点の距離を隊商がシェネからアレキサンドリアに移動する日数から算出し、925キロメートル(5,000スタジア)として、それを50倍すれば、地球の周囲の長さと直径が求められます。このようにして求めた地球の周囲は4万6千メートルでした。現在は4万メートルであることがわかっていますから、15パーセント大きいのですが、当時の技術水準からみると、まずまずであったといえます。

地球が球状であることは地球自身の引力によるためです。しかし完全な球体ではありません。オランダの物理学者ホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695)と英国の科学者ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)は、それぞれべつべつに、地球が回転することによる遠心力で、球の中央部は膨れ両極は「扁平の回転楕円体」(扁平楕円体 Oblate spheroid)になることを前提として理論計算を行いました。フランスの天文学者リシェール(Jean Richer 1630~1696)が南米ギアナのカイエンヌ(北緯約5°の地点)で天文観測の際、パリ(北緯約49°の地点)で調整された振り子時計が1日に2分28秒遅れることに気づきました。パリに戻るとこの遅れは元に戻りました。振り子時計は振り子の周期を基準にした時計で、もともとホイヘンスによって開発されたものです。この現象についてホイヘンスは赤道に近い場所では、遠心力が大きくなり重力が小さくなること、ニュートンは遠心力の影響のほかに地球が赤道で膨らんだ形のため、赤道に近づけば重力が小さくなることで説明しました。

地球が球状であることは地球自身の引力によるためです。しかし完全な球体ではありません。オランダの物理学者ホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695)と英国の科学者ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)は、それぞれべつべつに、地球が回転することによる遠心力で、球の中央部は膨れ両極は「扁平の回転楕円体」(扁平楕円体 Oblate spheroid)になることを前提として理論計算を行いました。フランスの天文学者リシェール(Jean Richer 1630~1696)が南米ギアナのカイエンヌ(北緯約5°の地点)で天文観測の際、パリ(北緯約49°の地点)で調整された振り子時計が1日に2分28秒遅れることに気づきました。パリに戻るとこの遅れは元に戻りました。振り子時計は振り子の周期を基準にした時計で、もともとホイヘンスによって開発されたものです。この現象についてホイヘンスは赤道に近い場所では、遠心力が大きくなり重力が小さくなること、ニュートンは遠心力の影響のほかに地球が赤道で膨らんだ形のため、赤道に近づけば重力が小さくなることで説明しました。

ニュートンの予測とカッシーニの実測が一致せず「地球は縦長のレモン形か横長のオレンジ形か」という論争がつづきました。地球がホイヘンスやニュートンが提唱する扁平であるならば、赤道より極地の方が緯度差1度あたりの弧長は長くなります。正確には楕円積分という複雑な計算をしなければなりませんが、概念的には弧長は楕円の弧の曲がり度合いがゆるやかなほど長くなります。赤道付近の円弧に接する真円と極附近の円弧に接する真円を比較すると、赤道付近に比べて極附近の方が大きいことから理解できます。いいかえれば赤道付近では地球面の曲りが急であるから曲率半径は小さく、極附近では地球面の曲りがゆるやかで曲率半径が大きくなります。同じ1度という角度の緯度差ならば極付近の弧長は赤道付近の弧長よりも大きくなります。[大久保修平:地球が丸いってほんとうですか 朝日新聞社 2004 p27]、[檀原毅:大地を測る 出光書店 1976 p42-43]

ニュートンの予測とカッシーニの実測が一致せず「地球は縦長のレモン形か横長のオレンジ形か」という論争がつづきました。地球がホイヘンスやニュートンが提唱する扁平であるならば、赤道より極地の方が緯度差1度あたりの弧長は長くなります。正確には楕円積分という複雑な計算をしなければなりませんが、概念的には弧長は楕円の弧の曲がり度合いがゆるやかなほど長くなります。赤道付近の円弧に接する真円と極附近の円弧に接する真円を比較すると、赤道付近に比べて極附近の方が大きいことから理解できます。いいかえれば赤道付近では地球面の曲りが急であるから曲率半径は小さく、極附近では地球面の曲りがゆるやかで曲率半径が大きくなります。同じ1度という角度の緯度差ならば極付近の弧長は赤道付近の弧長よりも大きくなります。[大久保修平:地球が丸いってほんとうですか 朝日新聞社 2004 p27]、[檀原毅:大地を測る 出光書店 1976 p42-43]

地球の縦長、横長論争に決着をつけるため、緯度差が大きい高緯度と低緯度地点の弧長を測量することとなりました。1735年から1743年にかけ、フランス科学アカデミーによって北極に近いラップランドへ北方隊が、また赤道に近い南米のペルーへ南方隊が派遣されました。ペルーは当時はスペインの植民地でペルー副王領であり、現在のエクアドルです。

地球の縦長、横長論争に決着をつけるため、緯度差が大きい高緯度と低緯度地点の弧長を測量することとなりました。1735年から1743年にかけ、フランス科学アカデミーによって北極に近いラップランドへ北方隊が、また赤道に近い南米のペルーへ南方隊が派遣されました。ペルーは当時はスペインの植民地でペルー副王領であり、現在のエクアドルです。

子午線長の測量はモーペルチュイ、コンダミーヌなどの測量の半世紀あと、メートル法の基準を算出するため1792年から1799年にかけてドランブル(Jean-Baptiste Joseph Delambre 1749~1822 フランスの天文学者)とメシャン(Pierre Francois Andre Mechain 1744~1804)はダンケルクからパリをへてバルセロナまでの距離、約1,000キロメートルを「ボルダの円環」という初期の経緯儀をつかい三角測量を行い、地球を回転楕円体として子午線弧長を算出しました。日本では、ほぼ同時期の1800年(寛政12)と1801年(享和1)に伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)が導線法(または道線法)により、地球を球体として、緯度1度あたりの子午線長を算出しています。

子午線長の測量はモーペルチュイ、コンダミーヌなどの測量の半世紀あと、メートル法の基準を算出するため1792年から1799年にかけてドランブル(Jean-Baptiste Joseph Delambre 1749~1822 フランスの天文学者)とメシャン(Pierre Francois Andre Mechain 1744~1804)はダンケルクからパリをへてバルセロナまでの距離、約1,000キロメートルを「ボルダの円環」という初期の経緯儀をつかい三角測量を行い、地球を回転楕円体として子午線弧長を算出しました。日本では、ほぼ同時期の1800年(寛政12)と1801年(享和1)に伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)が導線法(または道線法)により、地球を球体として、緯度1度あたりの子午線長を算出しています。

地球が完全な球形でなく回転楕円体であることが判明してからも、その正確な形状や大きさは当時の理論や測量技術では、まちまちでした。地球の形状によく近似しており、地球のモデルとなる楕円体が19世紀になってからドイツのベッセル(Friedrich Wilhelm Bessel 1784~1846)、英国のエベレスト(George Everest、1790~1866)、同エアリー(George Biddell Airy 1801~1892)、同クラーク(Alexander Ross Clarke 1828~1914)、米国のヘイフォード(John Fillmore Hayford、1868~1925)、ロシアのクラソフスキー(Feodosy Krasovsky 1878~1948)などによりそれぞれ発表されました。またストルーヴェ(Friedrich Georg Wilhelm Struve 1793~1864 ドイツ生れロシアの天文学者)は1816年から40年間かけノルウェーからウクライナまで延長2,820キロメートルの長距離を三角測量により測定し、子午線弧長を算出しました。この成果はベッセル楕円体に採用されています。

地球が完全な球形でなく回転楕円体であることが判明してからも、その正確な形状や大きさは当時の理論や測量技術では、まちまちでした。地球の形状によく近似しており、地球のモデルとなる楕円体が19世紀になってからドイツのベッセル(Friedrich Wilhelm Bessel 1784~1846)、英国のエベレスト(George Everest、1790~1866)、同エアリー(George Biddell Airy 1801~1892)、同クラーク(Alexander Ross Clarke 1828~1914)、米国のヘイフォード(John Fillmore Hayford、1868~1925)、ロシアのクラソフスキー(Feodosy Krasovsky 1878~1948)などによりそれぞれ発表されました。またストルーヴェ(Friedrich Georg Wilhelm Struve 1793~1864 ドイツ生れロシアの天文学者)は1816年から40年間かけノルウェーからウクライナまで延長2,820キロメートルの長距離を三角測量により測定し、子午線弧長を算出しました。この成果はベッセル楕円体に採用されています。

回転楕円体の座標

回転楕円体の座標

東京スカイツリーの傾き

東京スカイツリーの傾き

世界共通の単位

世界共通の単位

メートル原器

メートル原器