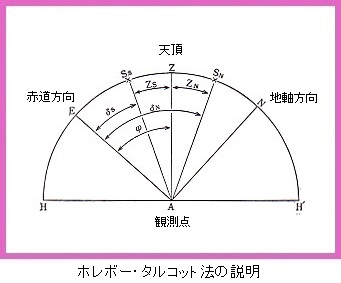

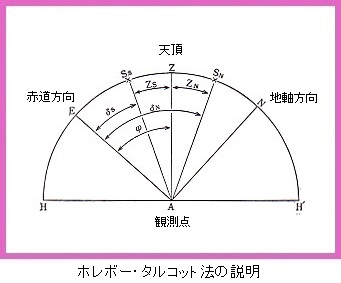

船舶では六分儀などによる恒星の高度測定で簡易に緯度を求めましたが、陸上での精密な緯度観測では恒星の子午線通過の高度を観測しホレボー・タルコット法(Horrebow-Talcott Method)で求めました。天頂の南北両側にある2個の恒星の高度の差を測定し、あらかじめ観測されている恒星の位置から緯度を求める方法です。天体の位置は赤緯と赤経で表されますが、このうち赤緯により緯度を知ることができます。

船舶では六分儀などによる恒星の高度測定で簡易に緯度を求めましたが、陸上での精密な緯度観測では恒星の子午線通過の高度を観測しホレボー・タルコット法(Horrebow-Talcott Method)で求めました。天頂の南北両側にある2個の恒星の高度の差を測定し、あらかじめ観測されている恒星の位置から緯度を求める方法です。天体の位置は赤緯と赤経で表されますが、このうち赤緯により緯度を知ることができます。

φを観測地点の緯度、Zを天頂距離、δを観測する恒星の赤緯とすると

φを観測地点の緯度、Zを天頂距離、δを観測する恒星の赤緯とすると

経緯度測定の変遷

定まった陸上の場所や船舶の位置を経緯度で表すことは、地図測量や航行には必要不可欠です。日本での経緯度の測定は19世紀はじめの伊能忠敬などによる測量の頃からはじめられ、緯度については象限儀などを用いてかなりの精度で測定されましたが経度の測定は不十分でした。しかし明治維新後、お雇い外国人の指導と電信の導入によって試行が繰り返され各地の経緯度が正確に測定されるようになりました。

1872年(明治5)に海軍本省が旧尾張藩邸に置かれると賜山(たまものやま)という築山の上に「海軍卿旗」が掲揚されました。この山は旗山と呼ばれました。当時、日本近海の英国艦隊は横浜の英国海軍病院の測点を基準としていたので水路局の柳楢悦(やなぎ・ならよし 1832~1891)は英国の基準との関係を調査するため旗山の旗竿位置の経度を測定しました。その後、肝付兼行(きもつき・かねゆき 1853~1922)による測定で旗山の位置を北緯35度40分、東経139度45分25秒05と定め太政官から東京原標として示達されました。

1874年(明治7)の金星太陽面通過時には米国観測隊のダビッドソン(George Davidson)とチットマン(O.H.Tittman)によって長崎・東京間で経度差観測が行われています。その結果、海軍観象台にあった天測点(現在の日本経緯度原点の近傍)にチットマン点が設定されました。

1875年(明治8)から開拓使による三角測量が全北海道にわたって実施されました。原点は函館の三角点で天文観測によりその経緯度が求められました。そのほか30数ヶ所の三角点位置で天文測量により経緯度を求めています。

1877年(明治10)以降は内務省地理局による三角測量の全国展開をしていた時期で1880~84年(明治13~17)の間、那須基線南端点、宇都宮八幡山、長崎、大阪、京都、東京(天守台で経度のみ測量)、横浜、仙台愛宕山などで実施されています。このことから主要な地点の位置は三角測量に先立ち仮に天文測量で決めていたとも考えられます。[内務省地理局測量課:日本全國三角測量報告 天文之部 1880~84 p1][内務卿:内務卿第六回年報 1884(復刻版 三一書房 1984 p23)]

1892年(明治25)に東京に経緯度原点が設定され以降、天文経緯度に代わり測地経緯度が採用されます。日本各地に三角網が拡がるまでは天文観測により観測地点の天文経緯度を求めましたが、地図は三角測量の成果により作成しましたから、天文経緯度は参考とはなりますが、そのままでは地図に使用せず鉛直線偏差の確認など測地学的な目的で観測されました。

日本経緯度原点の設定後、1915年(大正4)から1917年(大正6)にかけて海軍水路部が地球の東西方向にまわる電信経路を設定し中野徳郎(なかの・とくろう 1874~1932)による経度観測(時刻測定)が行われ、1918年(大正7)には原点の経度が変更になり、日本全国の経度は一斉に10.405秒動くことになりました。当時以降の地形図の図郭線(四隅)の数値に10.4秒の端数が長い間ついていました。水路部の経度観測は英国水路部から東京天文台の経時を改めたいとの通知があったことを契機としています。もともと日本はインドのマドラス以東の諸点から誘導した経度を採用していたため改正を必要としました。このため東京・グァム間、東京・ウラジオストック間の経度測定が行われました。[海上保安庁水路部:日本水路史 日本水路協会 1971 p155]

第二次大戦後、一等三角点の位置での鉛直線偏差の測定とともに一等三角網の方位規正(精度向上)という二つの目的のため天文観測により経緯度と隣接する三角点の方位角を求めることをしました。1946年(昭和21)に発生した昭和南海地震をの復旧測量を契機として翌1947年(昭和22)には四国地方南部ではじめられましたがその後、1954年(昭和29)から1958年(昭和33)には一等三角点の傍に観測台として「天測点」が全国で48点設置されました。

現在ではGNSS(GPS)により経緯度は容易に求めることができますが、近年までは天体観測や精密時計による方法によっていました。ここでは古い時代の経緯度観測を説明します。

緯度の観測

緯度には「天文緯度」と「測地緯度」があります。天文緯度は、ある地点における鉛直線と地球の赤道面との交角です。鉛直線は「天頂」の方向と一致し、地球の赤道面を延長すると「天の赤道」の面になります。天文緯度は、観測地点からみた「天の北極」の{高度」に相当し、天文観測によって求められます。高度は地平線から天頂に向かってはかった角度です。「天頂」は地球上で鉛直線を上方に延長して天球と交わった点になります。「天の赤道」は地球の赤道面の延長と天球との交差する線になります。また「天の北極」は天の南極とともに地球から見た天球が回転する軸の支点になります。

これに対して、測地緯度は鉛直線のかわりに測量の基準とした回転楕円体(準拠楕円体)への法線(楕円体の接線にに直交する直線)と赤道面との交角であり、その地域において測地測量(三角測量)を行い、そのなかの一点の緯度・経度が既知のときはじめて決定できます。既知点とするのが原点で、原点の天文経緯度をその位置での測地経緯度とします。

天頂と天の北極については平家物語、壇の浦の戦いを戯曲化した木下順二作「子午線の祀り」の冒頭と最後に「影身の内侍」(かげみのないし)が読む詞(ことば)によくわかる表現があります。「地球の中心から延びる一本の直線が、地表の一点に立って空を見上げるあなたの足の裏から頭へ突きぬけてどこまでもどこまでも延びて行き、無限のかなたで天球を貫く一点、天の頂き、天頂。」、「地球を南極から北極へ突き通る地軸の延長線がどこまでもどこまでも延びて行き、無限のかなたで天球を貫く一点、天の北極。」[木下順二:子午線の祀り・沖縄他一篇 岩波文庫 1999 p7、161]

北極星は、ほぼ天の北極の位置にあり、地球から400光年もはなれたところにあるので、地球上どの位置から見ても方向線は平行です。したがって北極星の高度がおおよその緯度になります。かつて日本では北極星など恒星の高度を測定し緯度を決定することを北極出地(ほっきょくしゅっち)といいました。[国立天文台:理科年表 丸善 1996 p124]

北極星は年中、北の空にみえる「こぐま座」のアルファ星で明るさは2等星です。この星は地球が回転している軸となっている地軸(自転軸)を北に伸ばしていった方向に、たまたま位置しているため、北極星またはポラリスともよばれています。北極星は北斗七星から簡単に見つけられます。北斗七星は「おおぐま座」を構成している、柄杓(ひしゃく)のようにならんだ七つの星ですが、柄杓の口の方の先端二つの星、α星とβ星の間隔を5倍して、その長さを柄杓の口が開いた方向(β星からα星への方向)に先端のα座(β座からではありません)から延長すると、そこに北極星が見られます。北極星は一晩中見ていても、ほとんど動きません。北極星を中心にして、すべての星が回っているようですが地球が自転しているので、そのように見えるだけです。しかも北極星も真の北極を中心にして約41分(度数)はなれて、極く小さな円を描き一日で一周しています。また地球の地軸も黄道面(地球から見た太陽の、見かけ上の軌道面)に対して23.5度の傾きを維持しながら、2万6千年を周期として歳差運動という首振り運動をしています。コマの首振り運動とおなじです。このような長い周期で動くため紀元前や日本の古代に現在の北極星に相当する天体があったかは不明です。地球の歳差運動はギリシャの天文学者ヒッパルコス(Hipparchus BC190頃~BC120頃)によって発見されています。このような現象があるので北極星の高度を観測地点の緯度とするには厳密さを欠きます。伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)の観測では極を中心に回転している恒星の子午線通過時の高度を測定して測定地点の緯度を求めています。

「こと座」のα星、ベガは1等星で七夕の、おりひめ星として知られていますが、1万2千年後には、いまの北極星の位置に移動し、全天の星が、おりひめ星を中心に回るようになります。実際は星が動くのではなく、歳差運動によって地球の向きが変わるため、見え方が変わるだけです。

船舶では六分儀などによる恒星の高度測定で簡易に緯度を求めましたが、陸上での精密な緯度観測では恒星の子午線通過の高度を観測しホレボー・タルコット法(Horrebow-Talcott Method)で求めました。天頂の南北両側にある2個の恒星の高度の差を測定し、あらかじめ観測されている恒星の位置から緯度を求める方法です。天体の位置は赤緯と赤経で表されますが、このうち赤緯により緯度を知ることができます。

船舶では六分儀などによる恒星の高度測定で簡易に緯度を求めましたが、陸上での精密な緯度観測では恒星の子午線通過の高度を観測しホレボー・タルコット法(Horrebow-Talcott Method)で求めました。天頂の南北両側にある2個の恒星の高度の差を測定し、あらかじめ観測されている恒星の位置から緯度を求める方法です。天体の位置は赤緯と赤経で表されますが、このうち赤緯により緯度を知ることができます。

φを観測地点の緯度、Zを天頂距離、δを観測する恒星の赤緯とすると

φを観測地点の緯度、Zを天頂距離、δを観測する恒星の赤緯とすると

天頂より南の星については φ=δs+Zs

天頂より北の星については φ=δn-Zn

両式を平均すると φ=1/2(δs+δn)+1/2(Zs-Zn)

になります。恒星の赤緯はきわめて精密に測定されているので(Zs-Zn)を測れば緯度が算出できます。(Zs-Zn)を測るにはZsとZnがほぼ等しくなるような一対の恒星を選び望遠鏡を一方の星に向けて観測し、つぎに望遠鏡の方向を180°変えてもう一方の星に向けZsとZnの差だけを測ります。複数対の恒星を観測して0.05″程度までの精度が得られます。両恒星の高度の差が小さければ大気の屈折による誤差も少なくなります。また高感度の気泡水準器(タルコットレベル)で観測につかう望遠鏡(子午儀または天頂儀)の状態を一定時間維持できます。この方法はデンマークのホレボー(Peder Nielsen Horrebow 1679~1764)が18世紀に考案し1845年、米国とカナダの国境測量では米国陸軍大尉タルコット(Andrew Talcott 1797~1883、明治時代の文献では「土爾忽」)によって有効に利用されました。地図測量の分野では、もはやタルコット法は使われていません。[前田憲一:地球の物理 恒星社 1959 p294-295]

経度の観測

経度は原理的には太陽や恒星が基準地点、たとえばグリニッジ天文台を通過した後、観測地点を通過するまでの時間から算出できます。24時間が360度、1時間あたり15度に相当しますが正確な時刻の測定が必要になります。グリニッジで太陽が真南に来るとき(正中または南中といい、正確には太陽がもっとも高い位置にきた時刻)、正午の12時になっている時計をそのまま観測地点にもっていき南中の時刻をはかるとグリニッジとの差ができます。グリニッジよりも早ければ東経、遅ければ西経になります。この時差に15度を掛けると経度が求められます。太陽の南中時刻は17分以下の均時差という一年を周期とする季節変化がありますが計算で補正できます。また太陽は大きく眩く輝き観測しにくいので実際は恒星を子午線面内にしか動かない子午儀によって観測しました。星は毎日約4分ずつ早く南中するので23時間56分4秒を360度に相当するとして計算しなければなりません。以上の方法では極めて正確な時計が必要になります。しかし18世紀になるまでは正確な時計は開発されませんでした。

この時期まで精密時計の必要性は古くからオランダのフリシウス(Gemma Frisius Regnier 1508~1555)が指摘していました。イタリアのガリレオ(Galileo Galilei 1564~1642、天文学者、物理学者、哲学者) は振り子の長さが振動の周期をきめることに気づき、この着想を引き継いだオランダのホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695、天文学者、数学者)は1656年、実用的な振子時計を開発しました。しかし航海で船が揺れると振り子の振幅は乱れるという欠点がありました。

この時期まで精密時計の必要性は古くからオランダのフリシウス(Gemma Frisius Regnier 1508~1555)が指摘していました。イタリアのガリレオ(Galileo Galilei 1564~1642、天文学者、物理学者、哲学者) は振り子の長さが振動の周期をきめることに気づき、この着想を引き継いだオランダのホイヘンス(Christiaan Huygens 1629~1695、天文学者、数学者)は1656年、実用的な振子時計を開発しました。しかし航海で船が揺れると振り子の振幅は乱れるという欠点がありました。

正確な時計が出現するまで、経度測定はあくまで天文学の分野とされてきました。時計の開発と並行して日食や月食を利用する方法が考えられてきました。基準地点での日食や月食が起こる日時は事前に予測できるため、観測地点で食が起きた時刻と、基準地点で予測していた食の時刻の差を得ることで原理的には経度が求められます。しかし日食や月食はそう頻繁に起こるものではなく観測の機会は限られます。また食が起き始める時刻を観測で特定するのは難しく、観測する人の個人差もあるため正確性でも欠点がありました。日食や月食の代わりに頻度の多い木星の衛星の食(衛星「イオ」であれば年間1000回程度)を利用する方法が1611年頃ガリレオにより考案されましたが航海の場合、衛星の観測に忙殺され、また昼間は太陽光にさえぎられて観測できず実用に至りませんでした。

江戸時代の測量家、伊能忠敬(いのう・ただたか 1745~1818)は全国測量での経度の測定は日食、月食、木星の衛星による食(凌犯「りょうはん」現象)を望遠鏡の先に目盛りをつけた測食定分儀(そくしょくていぶんぎ)で観測し食現象の開始、終了時刻を垂揺球儀(すいようきゅうぎ)で測定し江戸の浅草司天台、大坂の間(はざま)家観測所と比較して時刻差から経度差を求めようとしました。伊能の測量期間中、現場と江戸、大坂で同時観測ができたのは天候などの都合で3回しかなかったようです。結果として経度測定は不成功になり地図の経線は理論値になります。

16世紀初期に月距法(げっきょほう Lunar distance method)の理論がドイツの天文学者ヴェルナー(Johannes Werner 1468~1522)により提唱されました。月距法は天体の動きを時計として経度を読み取る術であり、天球は時計の文字盤、月は時計の針に相当します。月は地球との距離が近いので天球上の移動速度は速く規則的です。月の公転周期は約27.3日であり、月が恒星にたいして1時間あたり動く角度は0.55度で一定ですから、月と恒星(太陽でもよい、恒星の相対位置は不変)をそれぞれ地球上の観測地点から直線で結んだときの2直線のなす角度(角距離、すなわち「月距」)をはかれば観測地点での正確な時刻が求められます。恒星の相対位置は不変あり、恒星には太陽も含まれます。あらかじめ時刻が求められている基準地点での月の位置がわかっているならば、観測地点で月がその位置にくる時刻を求めて、その時差から経度差が算出できます。ヴェルナーが提唱したのは月の軌道にそって恒星の位置を記録し、そのひとつひとつの星のそばを、いつ月が通過するかを向こう何年にもわたって予測するものでした。さらに昼間の太陽と月の位置関係も記録しました。

余談ですが、万葉集にある柿本人麻呂(かきのもとの・ひとまろ 飛鳥時代、生没年不明)の歌には月と星の関係がとても美しく描かれています。「天(あめ)の海 雲の波立ち 月の舟 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ」とありますが、天を海に、雲を波、月を船、星を林ににして、大空の海に雲の波がたって、月の船が、きらめく星の林の中に漕ぎ隠れてゆくことを表しています。[武田祐吉:萬葉集全註繹六 改造社 1949(萬葉集巻の七 p10)]

月距法は誤差を少なくするため、多数の恒星を観測しなければならないことや、後処理が複雑で当初、実用とするには欠点がありました。観測値を経度に換算するための「天体暦」はドイツの地理学者、天文学者のマイヤー(Johann Tobias Mayer 1723~1762)により作成され、スイスの数学者オイラー(Leonhard Euler 1707~1783)は太陽、地球、月の相対的な動きを表現した数学公式を発表しました。また英国のブラッドリー(James Bradley 1693~1762、第三代王立天文台長)も月距法を公式化しました。一方、天体の観測器具として1731年、英国のハドレー(John Hadley 1682~1744)と米国のゴッドフリー(Thomas Godfrey 1704~1749)は個別に八分儀を開発、発表しました。それまではアストロラーベ、クロススタッフ、バックスタッフのどの装置で天体の高度角を計測していましたが八分儀によって二つの天体の相対的な距離(角度)を知ることが可能になりました。八分儀はその後改良され望遠鏡や大きな目盛り環のついた六分儀が登場します。

月距法以外にも航海では、羅針盤によってわかる地磁気の北極と、天文観測による真北との差、すなわち磁気偏差から経度を知る方法や、また海上の要所々々に信号船を停泊させ定めた時刻に空砲を放ち船上で聴取した時刻の差から距離を得て経度を算出するという方法などが提唱されました。

海洋立国は経度測定の必要にせまられ、フランスでは1666年にパリ天文台を、英国では1675年にグリニッジ天文台が創設されました。ともに王立天文台です。フランスではオランダのホイヘンスが科学アカデミーの創立委員として、またイタリアのカッシーニ(Jean-Dominique Cassini 1625~1712)が天文台長に招聘されました。英国ではフラムスティード(John Flamsteed1646~1718)が天文台創設を進言して自ら初代台長(Astronomer Royal)に就任しました。

15世紀から17世紀前半の大航海時代には航海の増加拡大とともに船舶の位置が不確かなため海難事故が多発したり、また測定位置が間違って記録されてしまい、実際には存在しない幻の島「疑存島」(ぎぞんとう)が海図の上に描かれることもありました。1707年10月シャベル提督(Cloudesley Shovell 1650~1707 )の率いる艦隊、旗艦アソシエーション号はじめ5隻はジブラルタルでフランス艦隊をやぶり帰還途中、英国南西端のランズエンド岬の先のシリー諸島の岩場で座礁しました。5隻のうち4隻まで沈没し乗組員2000人が亡くなりました。生きて岸にたどり着いたのはシャベル提督とほか一名だけでした。この海難事故の原因はシリー諸島付近の経度を読み誤っていたからです。余談になりますがこの遭難を見つけた地元の女性がひん死の提督が指にはめていたエメラルドの指輪を略奪し、命を奪ってしまいました。その女性は死の直前、牧師に告白したそうです。[デーヴァ・ソベル、藤井留美訳:経度への挑戦 角川文庫 2010 p19]

ともあれ、この海難事故をきっかけとして経度の正確な測定は国家の最優先課題となり1714年には英国議会では高精度で経度を測定できる方法の考案に懸賞金を与えるという経度法(Longitude Act)が制定されました。英国・ 西インド諸島間の航海で経度誤差が1度以内ならば1万ポンド、40分以内なら1万5千ポンド、30分以内なら2万ポンドの懸賞金を与えるというものでした。

ニュートン(Isaac Newton 1643~1727)やハレー(Edmond Halley 1656~1742、第2代王立天文台長)などをメンバーとする「経度評議員会」を設立しましたが結論としては「月距法」の改良という課題のほか、海上の揺れの中でも秒単位の精度が確保される時計があれば正しい経度が測定できることを明らかにしました。正確な時計を用いる測定法は船舶が出港時に母港の時間に時計を合わせ、その時計が正午を指したときの太陽の高度を測定することで経度が測定できるという原理です。

しかし月距法ではなお欠点が多く、その改良とともに精密時計の開発も行われました。ついで実用として簡易に経度を求めるためクロノメーターといわれる時計が開発されることになります。以降、電信の普及などとあいまって観測地点と経度の既知点との間で相互に連絡をとりあいクロノメーターで測定したり、また複数のクロノメーターで経度を求めました。

日本での本格的な経度測定は実用となるクロノメーターが完成してからのことです。江戸末期の咸臨丸などでの遠洋航海では月距法やクロノメーターによる経度測定は行われていましたが地図測量のため陸地の特定地点の正確な経度測定は明治維新後です。1871年(明治4)長崎とウラジオストック間の通信線が布設され国際電信網に結ばれましたが1874年(明治7)金星太陽面通過観測に来日中のダビッドソン(George Davidson)とチットマン(Otto H.Tittmann)により電信を利用して長崎・東京間の経度測量が行なわれました。電信で両所の時計をあわせておいて、おなじ恒星の子午線通過を両所で観測し測定時間差から経度差を求めました。

弧長測定

測地学委員会は1928年(昭和3)から五ヶ年計画で、経緯度線に沿う長距離の弧長測量(平行圏測量とも)を実施しようとしました。1931年(昭和6)には国際測地学協会の研究計画「地球平行圏弧長の測定」に参画することになりました。東経140度30分の子午線に沿って、南北に房総半島の東南、北緯35度から北海道南部の北緯43度までと、北緯35度30分の緯度線に沿って、東西に島根県中部の東経133度から房総半島南部の東経140度までの弧長の測量です。陸地測量部は実施作業を受託し1931年(昭和6)には滋賀県の饗庭野基線、翌年には島根県の天神野基線を再測定しました。つづいて山陰地方の一等三角点10点を再測しています。饗庭野基線は1930年(昭和5)に丹後地震復旧測量として終了しています。しかし、この頃から満州事変以来の戦争のため中断したままになっています。[「測量・地図百五十年史」編集委員会:測量・地図百五十年史 古今書院 2022 p45]